摘自 Vectors of Mind —— 图片见原文。

[图片:原文中的可视化内容]男性家谱树,最显著之处在于那些“缺席”的人

你可能已经注意到,男性和女性的思维方式不同。别担心,这不是原罪。事实上,女性对“人”与“物”的偏好差异是心理学中研究得相当充分的现象。如果“自我”是被发现出来的,那么这位内在世界的探险家很可能是女性。这一点是_夏娃_意识理论的核心。

和 Julian Jaynes 一样,我把亚当的堕落解读为他发现二元性并将自己认同为一个道德主体的时刻(他称之为“双脑解体”(Bicameral Breakdown))。不同于 Jaynes 的是,我认为《创世纪》中神话的其他细节也可能是真实的——是女性做出了这一发现,而农业是其结果。如果类似的事情确实发生过,那么它必然会在考古和遗传记录中留下大量证据。

如果男性必须在递归能力上“追赶”(即自我意识、语言),那么这将会在 Y 染色体上完成1。因此,“男性直到最近才变得有意识”这一主张等价于声称:

最近在 Y 染色体上发生过大规模的选择;并且

Y 染色体参与了自我的建构。

EToC(Eve Theory of Consciousness)认为,创世神话中包含真实的内核,可以用来理解我们何时、如何成为“人类”。分子生物学使我们能够检验这一点。本文将讨论关于选择的第 1 条主张,下一篇将讨论自我的建构。

此前,我回顾了递归如何与意识相关,以及各种尝试去给这一演化过程定年。EToC 认为,在 10 万到 5 万年前已经出现了递归的微光。起初,这种体验是零星的,而且更常见(或几乎只出现在)女性身上2。在全新世左右,自我意识成为男性的基线状态。本文及下一篇将探讨这一理论在遗传学上的预测。

提纲#

数十年来、跨越多个研究实验室,人们一直观察到 Y 染色体上的多样性远低于预期。最自然的解释是选择。

但 2015 年的一篇论文发现,多样性的下降发生在相当近期(2 万到 5 千年前)。这使得“选择”成为一个尴尬的解释,因为它必须非常强,并且要跨多个大陆扩散。

有几篇论文试图在不诉诸选择的情况下解释这一现象。这些提案本身就相当精彩。

EToC 预测 Y 染色体上存在选择,而且它很可能确实存在。这不会长期是个谜,因为这是遗传学研究的活跃领域。

本文中的论文按时间顺序讨论,以便更好地理解其中的不确定性。这也相当于带你浏览遗传学领域的指数级进展。到 2018 年,我们用来自世界各地的数百个样本来审视我们的遗传历史。2014 年的第一篇论文只用了 16 个样本。

这种策略的一个缺点是有点“埋没了重点”;如果文章太长或太技术化,可以直接跳到最后一篇论文,那一篇讨论了选择的直接证据。

Natural Selection Reduced Diversity on Human Y Chromosomes (2014)#

先来一些术语。基因组由性染色体(X 和 Y)、常染色体(22 条非性染色体)以及线粒体 DNA 组成。mDNA 和 Y 染色体是以无重组的方式传递的。也就是说,如果你是男性,你的 Y 染色体与父亲的是相同的,除了某些新的突变3。选择是指:由于某个特定等位基因(基因的一个版本),一个个体拥有更少存活后代(遗传适应度)。这种效应可以非常小,但即便某个等位基因只将适应度降低 1%,这也足以在很短时间内(几千年)将其从基因库中清除。

这篇论文引用了自 1990 年以来的多篇论文,这些论文都报告了 Y 染色体多样性降低并给出了各种解释4。许多实验室都观察到了这一现象。你几乎不可能错过它(即便在 90 年代,我想也是如此);Y 染色体上的多样性比遗传学家预期的要少整整一个数量级。与此相比,我们在科学中看到的大多数效应虽然被宣传为“显著”,但在视觉上与噪声几乎无法区分。

多样性的缺乏可能是因为少数男人把所有女人都“占了”(持续十万年),也可能是因为 Y 染色体上的选择。第一种情形通过减少成功繁殖的男性数量来降低多样性。失衡的繁殖性别比反过来会导致常染色体、线粒体、X 和 Y DNA 的相对多样性发生变化。例如,繁殖的男性更少,也会降低常染色体上的多样性(男人不只有 Y 染色体)。作者将观测到的比率与几种假设的“霸占”情景进行比较:4 个繁殖女性对应 1、2、3 和 4 个男性。正如你在 Y/A 列(Y 与常染色体)中所见,即便是 1:4 的“霸占”情景,预测的 Y 染色体多样性也远高于实际观测值。因此,必然存在选择;某些 Y 染色体变体是有害的,自然将它们淘汰了。

[图片:原文中的可视化内容]图 1. 归一化后的 X/常染色体、Y/常染色体以及 mtDNA/常染色体核苷酸多样性的观测与期望比率。注意,常染色体、X 和线粒体多样性比率都接近中性模型的预测。Y 染色体多样性则比预期低一个数量级。

这一切看起来相当直观,直到故事变得更复杂。

A recent bottleneck of Y chromosome diversity coincides with a global change in culture(2015)#

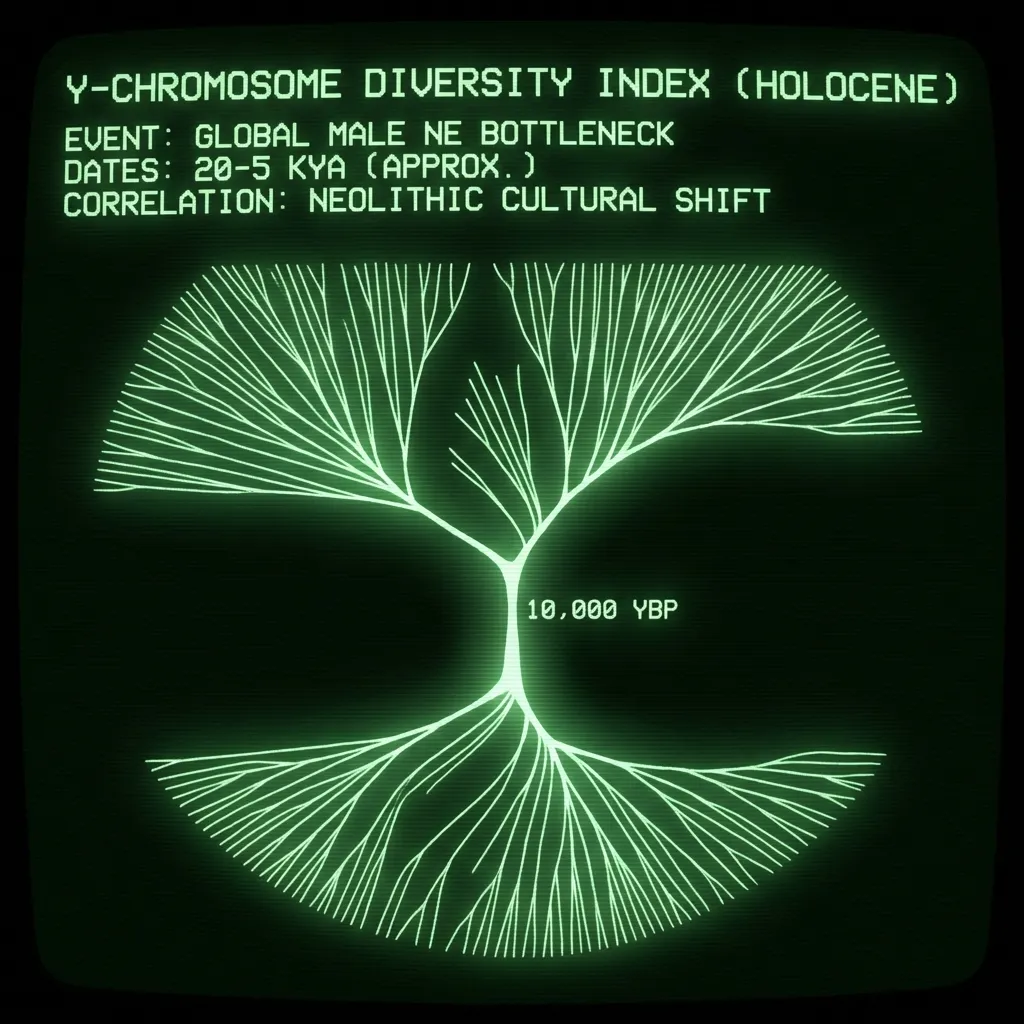

第二年,数十位作者汇集了一个包含 456 条 Y 染色体的全球数据集,并找出了多样性丢失的时间5。令人震惊的是,这主要发生在过去 1 万年内。下图是全球系统发育树叠加在按年份划分的男性与女性有效群体大小上的展示。

[图片:原文中的可视化内容]Y 染色体与线粒体 DNA 的有效群体大小(与 Y 一样,线粒体 DNA 也是非重组的,不过是母系遗传)。注意,只有少数男性谱系在约 1 万年前的瓶颈中幸存下来。大部分多样化发生在过去 6 千年。另一方面,mtDNA 在 5 万年前和 2 万年前之后都出现了显著扩张。

用他们的话说:

男性 N e(有效群体大小)估计值出人意料地低,这可能是因为自然选择作用于 Y 染色体,或是由文化驱动的、性别特异的后代数量方差变化所致[我称之为“霸占”]。由于男性与女性 Ne 的下降似乎并不限于单个或少数单倍型,选择并不是一个可能的解释。然而,中全新世期间男性 Ne 的下降与考古记录中的变化相吻合,这些变化包括新石器文化的传播、人口学变化以及社会行为的转变(Barker 2006)。各大陆地区男性 Ne 下降模式的时间顺序与考古证据一致,即近东、东亚和南亚的农业传播早于欧洲(Fuller 2003;Bellwood 2005)。社会结构的改变增加了男性后代数量的方差,可能解释这些结果,尤其是在男性生殖成功至少部分通过文化遗传的情况下(Heyer et al. 2005)。

他们认为选择不太可能,是因为它必须影响跨多个大陆的单倍型(遗传群体)。但请注意,这并不是基于数据将选择排除在外。只是如果在我们最近的过去存在如此陡峭且广泛共享的适应度梯度,那会令人惊讶。他们提出了一个替代情景:农业的发明使得某些男性可以“霸占”所有女性。随着农业传播,“霸占者”也随之扩散。在我看来,更复杂社会的扩张同样可能引入选择。即便没有全面的意识改变,那些具有更好“心智理论”和抽象能力的人也会表现得更好。

下面是数据的另一种视角:男性与女性有效群体大小的比率。

[图片:原文中的可视化内容]图 S5 – 过去 14 万年中女性(Nf)与男性(Nm)有效群体大小比率的时间动态。将图 2 中给出的 mtDNA(Nf)与 Y 染色体(Nm)的全球累积 Ne 估计值的比率,按时间(距今的千年数)绘制。

这一点有多怪异,很难被夸大。想象你发现一个部落,其中有一个男人有 17 个妻子,而没有其他男性繁殖。这不是一个离群值,而是“常态”。杨百翰(Brigham Young)拥有 56 个妻子,这会让他成为一个地方传奇,而不是一个全国性丑闻。而且这种社会结构在全世界范围内形成,持续了几千年,又同样迅速地瓦解。这太疯狂了!

当然,它很可能不是“一个男人配 17 个妻子”;还有其他情景也能耗尽 Y 染色体多样性。但首先,让我们搞清楚时间点。注意比率在 2 万到 2.5 万年前开始上升。同时,在 6 千年前之后出现了急剧下降,就在青铜时代之前。如果是技术让某些“阿尔法男性”得以杀死竞争者,那么人们会认为青铜武器的发明和马的驯化会助推这一趋势。相反,转折点恰好出现在这一时期。

再看数据的最后一种视角。下面是按地区划分的性别比率。主要的下跌在多个大陆上高度同步。这就是作者认为选择不太可能的原因。究竟是什么,能在全世界范围内造成如此鲜明的性别差异效应?

[图片:原文中的可视化内容]按地区划分的男性与女性有效群体大小。每个地区都以其在 1.2 万年前的数值为基准进行归一化;如果你看上面的图,就会发现某些地区的瓶颈已经开始(根据第一张图,特别是近东/高加索地区)。用 n = 456 的总样本量来推断多个大陆上长达十万年的遗传历史,所有常见的警示都适用。

与 EToC 的契合度#

坦率地说,这对 EToC 来说并不是一个“本垒打”。在每个地区,瓶颈都显得有点“太近”,而在安第斯地区则几乎是致命问题,那里的下降只发生在过去 2,000 年。印加男性在皮萨罗遇见他们时,并不处于“正在变得有意识”的过程中(无论 Jaynes 如何声称相反)。

其中一部分必然是噪声:用 n = 456 的样本重建 10 万年的遗传历史,尤其是当你按地区切分数据时,必然存在采样问题。确实,2018 年一篇样本量增加 3 倍的论文强调了 1.5 万年前那里的 Y 染色体扩张,与美洲大陆的人口扩张相吻合6。中亚同样显示出近期瓶颈。下一篇论文讨论了这如何可能归因于成吉思汗及其部属——终极的生殖“离群值”;选择并不是唯一能摧毁 Y 染色体多样性的机制。

该图是以每个地区在 1.2 万年前的有效性别比为基准进行归一化的。但根据图 S5(上上一张图),瓶颈在 2.5 万年前就开始了,因此必然存在某种失真。趋势的起点被截断了。从第一张图来看,下降最早出现在非洲和近东/高加索地区,时间大约与黎凡特地区的广谱革命相当。这场革命包括更灵活、更高效的资源获取方式:采集更多植物、猎取更多小型猎物。

我总是会回想起语言学家 Jacques Coulardeau 的这句话:

“如果我们想理解语言或任何人类产物的系统发育,我们必须牢记以下时间线。最重要的是,大约在公元前 15,000 年发生了一次关键分界,但它花了几千年才真正生效,而且在世界许多地区,这一转变可能开始得更晚、花的时间也更长。”

图 S5 与此高度契合。瓶颈在全球文化发生明显变化之前不久开始,然后扩散到全世界。EToC 认为,这一变化与男性在递归能力上的追赶有关。在这种情况下,到 4 千年前,适应度景观不再具有性别差异;男性已经追上了。这仍然意味着,在 6 千年前的许多地方,语言、内省和“听见声音”方面存在显著的性别差异,这将是极其疯狂的。(而且肯定会在神话中有所体现。)

根据瓶颈的时间,EToC 认为,普通男性意识是一个历时 2 万年的全球遗传过程,并在文字发明前夕刚刚完成7。从这个角度看,可以这样解读 Jaynes:他捕捉到了这一转变的尾声。引自 Slate Star Codex 对《双脑心智解体起源》的书评:

Jaynes 将大约公元前 1000 年到公元前 700 年之间发生的几乎一切,都解读为越来越疯狂的尝试:要么把诸神召回,要么应对一个没有神的世界。公平地说,他引用了大约一亿篇这个时代的文学作品,它们的主题都是“诸神抛弃了我们”和“到底发生了什么,为什么不再有神?”一如既往,其他人都退缩了,把这些解读为隐喻——声称这只是美索不达米亚人在这个混乱时代表达自己多么倒霉的一种诗意方式。Jaynes 并不认为这是隐喻——一方面,人类一直都很倒霉,但公元前 1000–750 年这一时期却是“诸神抛弃我们”文学的某种阴郁黄金时代。而且有时这些文字显得异常、嗯,切题:

我的神抛弃我,消失不见

我的女神辜负我,远远躲避

曾与我并肩而行的善灵已离我而去。或者:

一个没有神的人,当他走在街上

头痛像衣服一样将他包裹8

实际上,我对 Jaynes 的一个批评是:他缺乏贯彻自己信念的勇气。对 Jaynes 来说,《创世纪》是对“双脑解体”的记述,写于事件发生后不久。(确实,有人将《创世纪》年代定在 Jaynes 提出的公元前 1200 年“解体”时间之前。)但亚当之所以吃下果子,是因为夏娃的鼓动;为什么不认真对待这一点?尤其是考虑到他的理论以半球认知为核心,而在这方面存在显著的性别差异9。此外,如果“我”是最近被发明出来的,那么就应当利用比较语言学来给它定年。有理由认为,“我”(更准确地说是“na”)在 1 万到 1.5 万年前传播到了许多地方。最后,“让诸神安静下来”最终必然是遗传性的。精神分裂症的遗传率很高(0.8!),为什么“双脑心智”就不能是遗传的?然而在这一点上,Jaynes 基本上是一个“白板论者”;对他来说,古人与今人的唯一差别在于一种如今占主导地位的“领悟”。这是一种意识理论,却把意识本身做得非常渺小,它在全球的扩散几乎不被察觉。

一个历时 2 万年的过程仍然相当迅速,但在其他重要性状上已有先例。自从约 1 万年前驯化奶畜以来,乳糖酶持续表达在欧洲被驱动到 90% 的频率。在非洲,也观察到类似且独立的过程,同样发生在动物驯化之后。我们是一个以高阶思维为定义特征的物种;对递归能力的选择可能比对消化牛奶的选择更强。

就相互印证而言,Y 染色体瓶颈的时间略晚于关于代词的研究所暗示的时间(后者在许多地区似乎可追溯到 1 万到 1.5 万年前)。而且,这一过程似乎必须在新旧大陆分离约 1.5 万年前就已经开始10。这可能会成为该理论的致命伤,而这是一件好事。在追求真理的过程中,我们希望理论容易被证伪。尤其是在意识领域,在那里证伪是出了名的困难。不过就目前而言,等待更多关于瓶颈的数据是合理的。你必须做出大量假设,才能用 456 个样本来建模 10 万——甚至 1 万——年的历史。而且本研究还遗漏了一些地区。例如,澳大利亚可能在全新世没有瓶颈(尽管那大约是彩虹蛇席卷整个大陆的时期)。EToC 预测那里必须存在瓶颈。同样地,容易被证伪的理论是好理论。

Cultural hitchhiking and competition between patrilineal kin groups explain the post-Neolithic Y-chromosome bottleneck(2018)#

如果你问一位遗传学家关于瓶颈的最新状况,他们会把你指向这篇发表在《Nature》上的论文。该论文提出了一个模型:男性为一种共享资源(女性)而竞争。在这个模型中,大的文化群体倾向于变得更大,而小群体则倾向于灭绝。如果文化群体是父系亲属群体(所有或大多数男性都出自一个近期的男性祖先),那么这种动态就会极大地降低男性的有效群体大小。就 Y 染色体而言,一群兄弟看起来与一个男人并无太大差别。因此,他们的建议是:这样一个“只有有血缘关系的男性才被允许加入部落”的模因在全世界扩散,并被无情地执行。一种原初父权制(ur-patriarchy)像野火一样蔓延,又同样迅速地熄灭。

记住,6 千年前全球男性有效群体大小是女性的 1/17。在论文中,我找不到要达到这一比率,规则的执行必须有多严格。但看起来每个群体都必须非常成功地维持其父系纯度。

然而,有许多反例表明,即便是被残酷征服的男性也会繁殖。奥斯曼帝国俘获基督教男孩并将其训练为禁卫军(Janissaries)。科曼奇人、玛雅人、古埃及人、罗马人、马穆鲁克和巴巴里海盗都有类似做法。奴隶往往拥有一定程度的自主性。事实上,最古老的 Y 染色体谱系 A00 就是在一位非裔美国人身上测序得到的,他的曾祖父出生时还是奴隶。因此,这里既有如何维持纯度的问题,也有模因如何传播的问题。

“我们模型的第二个警示是:父系制被视为外生变量。它被当作两套社会生态之间的既存差异,其起源则被搁置不论。”

这就是“文化搭便车”(cultural hitchhiking)这一部分;“将社会组织为一群好斗兄弟”的模因在全世界传播。支持这一主张被视为超出论文范围。一个模因能如此迅速、如此广泛地传播,其含义将是巨大的。如果它成功重组了人们的生活方式,那么它是否与其他观念(如农业)一同传播?研究农业革命的人认为,农业在非洲是在中全新世独立发明的。这正好发生在瓶颈期间;那是否也可能是一次“移植”?如果遗传学能为这个问题提供线索,那将是科学的一大胜利。

接下来是另一个问题:为什么这种社会结构会同样迅速地瓦解。6,000 年前,有效性别比是 17:1。仅仅 2,000 年后,这一比率就下降了四倍。如果父系亲属群体的“持久力”如此之弱,为什么在 6,000 年前的许多截然不同的地方,它却是如此占主导地位的模式?

也许我有点吹毛求疵,但看起来所提出的机制是“可以”解释,而不是“已经”解释了瓶颈。模拟可以告诉我们,在一个理想化情景下,是否能产生所观察到的统计特征。我相信可以!但文化搭便车同样应该留下痕迹;在接受这一机制之前,应该对这些痕迹进行调查。如果这个模型确实解释了瓶颈,我们就应该对“农业在中全新世被独立发明”这一点少一些确信;模因从不单独旅行。此外,选择会产生超出一般多样性统计之外的其他效应。如果 Y 染色体上存在编码(或能破坏)递归能力的位点,那么一旦递归成为表型,即便是非常遥远的单倍群,其 Y 染色体在这些位点上也会趋于相似。这无法通过模拟来检验,你必须比较真实的 DNA。

Selection Has Countered High Mutability to Preserve the Ancestral Copy Number of Y Chromosome Amplicons in Diverse Human Lineages(2018)#

这篇论文正是这样做的。Y 染色体的扩增子区域是一个特定区域,其特征是存在高度相似的 DNA 序列,称为扩增子(amplicons)11。它约占 Y 染色体总长度的 15%,尤其值得关注,因为其中包含大量编码蛋白质的基因。

拷贝数变异(copy number variation, CNV)顾名思义,是指基因组某一片段拷贝数量的变异。基因的效应并不总是简单相加的,但理解 CNV 的一种方式,是把它看作通过重复某个基因来改变该基因“剂量”的一种方式。

这篇论文比较了来自世界各地 1,216 名男性在扩增子区域(ampliconic regions)上的 CNV。如果这听起来仍然像天书,可以把它理解为:这只是变异类型中的一个子集,同时也是位点中的一个子集。作者发现:“每个扩增子的参考拷贝数在 Y 染色体系统发育树上分化的各个分支中都被一丝不苟地维持着,包括古老的 A00 分支,这表明参考拷贝数是所有现代人类 Y 染色体的祖先状态。”

这意味着 Y 染色体上存在大量选择!需要说明的是,这一点完全可以与上文的中性瓶颈模型相一致。可以设想在扩增子区域上存在低水平的选择,同时在全新世期间主要由一个中性瓶颈起作用。但这却是存在某种选择的直接证据。

仅凭这些数据,我们无法判断选择发生的时间。如今不同的分支看起来相似,但要判断它们在 4 万年前是否也相似,就需要古 DNA。由于这一区域在睾丸中表达,而且变异可能导致男性不育,因此这里存在选择并不是什么谜团;至少在过去 20 万年里,这里有一个非常明显的候选机制。但这一区域也与大脑相关(而大脑可以说在近期经历了选择),我将在下一篇文章中讨论这一点。

结论#

对“夏娃意识理论”(Eve Theory of Consciousness,EToC)最常见的反对意见是:如今世界各地的人类都会在没有任何(蛇毒)干预的情况下发展出自我意识。这确实是个难题。如果我们有关于人类获得意识的神话,那这件事必然发生在接近全新世的某个时间点。如今的男性在基因上是否不同?出人意料地,_也许_是的。

不同寻常的主张需要不同寻常的证据,而我也承认 EToC 是一个不同寻常的理论。然而,关于“Y 染色体上曾经存在选择”这一狭义主张本身并不那么离奇。全新世带来了智人生活方式的巨大变革。不同的行为会获得更高的生存回报,包括融入更复杂社会的能力。关于全新世之前是否存在战争——一种显然会偏好更擅长此活动男性的“发明”——目前仍有持续争论。

如果说我提出的是一个在全球范围传播意识的原始母系制(ur-matriarchy),那么“文化搭便车”论文提出的则是一个原始父系制(ur-patriarchy)的扩张,终结了大多数男性谱系。他们的模型是“中性”的,而我的模型则意味着适应度景观发生了改变(为了变得自我觉察)。这对“我们是谁、我们从何而来”给出了截然不同的叙事。不管怎样,这都需要大量的扩散。这一事实促使我尝试用代词相似性来证伪我的理论;在这样的时间尺度上发生的扩散,理应在语言上留下痕迹。就父系制而言,这个“模因”是如何传播的?是否还有其他文化“搭便车者”?是什么让它如此占优势?又是什么让它同样迅速地瓦解?如果该模型正确,这些问题的答案将极大地更新我们对过去的看法。其影响程度至少不亚于“社会变得更加复杂,从而对更强的心智理论(Theory of Mind),尤其是男性的心智理论,施加了强烈选择压力”——一个被稀释版的 EToC。

EToC 预测在全新世之前以及全新世期间,Y 染色体上存在大规模选择。之前,是因为它导致了全新世;期间,是因为选择需要时间12。出人意料的是,这或许真的发生过。目前文献中对此仍存在争论。好消息是,最终我们会知道答案。遗传学家会检测澳大利亚是否存在近期瓶颈(“文化搭便车”阵营是否会预测他们的父系制扩张到了那里?)。或者,他们会比较遥远的单倍群,检查选择是否让它们在 Y 染色体上变得相似。这在扩增子区域已经发生过,在那里发现相似性被选择“严谨地”(scrupulously)维持。在存在选择的情形下,受影响的染色体区域将被进一步研究;EToC 预测这些区域会与大脑功能相关。

未来的一篇文章将论证 Y 染色体,尤其是扩增子区域,会影响心智理论(Theory of Mind)。

[图片:原文中的可视化内容]被遗留的谱系

从技术上讲,男性也可能以不同方式表达非 Y 染色体上的基因,而“追赶”完全可以只发生在那些基因上。如果真是这样,在 Y 染色体上没有选择反而会保护 EToC。但我的直觉是先看最显而易见的地方。既然主张是对某种男性表型存在绝对巨大的选择,那么如果这不包括 Y 染色体,那就太令人惊讶了。可证伪的理论是好理论! ↩︎

希望能更充分地展开这一转变。但就“证伪效率”而言,专注于对男性心理更近期的假定变化是合理的。 ↩︎

新发突变(de novo mutations)是新的、只属于你的突变。Y 染色体上还有一小段会与 X 染色体发生重组。 ↩︎

Malaspina P, Persichetti F, Novelletto A, Iodice C, Terrenato L, et al. (1990) The human Y chromosome shows a low level of DNA polymorphism.Pritchard JK, Seielstad MT, Perez-Lezaun A, Feldman MW (1999) Population growth of human Y chromosomes: a study of Y chromosome microsatellites.Wilder JA, Mobasher Z, Hammer MF (2004) Genetic evidence for unequal effective population sizes of human females and males.Rozen S, Marszalek JD, Alagappan RK, Skaletsky H, Page DC (2009) Remarkably little variation in proteins encoded by the Y chromosome’s single-copy genes, implying effective purifying selection. ↩︎

之所以可能这样做,是因为 Y 染色体不发生重组。因此,只需相对较少的样本,就可以构建一棵系统发育树来估计全球的家族树。对突变率和世代时间做出假设,就可以估算有多少位“百倍高祖父”“千倍高祖父”等拥有存续至今的男性谱系。 ↩︎

Punctuated bursts in human male demography inferred from 1,244 worldwide Y-chromosome sequences“由于我们报告的单倍群扩张是迄今在人类中观察到的最极端事件之一,我们认为这些事件更有可能对应于也在考古记录中留下足迹的历史过程。因此,在下文中,我们尝试在遗传数据与历史或考古数据之间建立联系。我们需要提醒的是,尤其考虑到目前仍不完美的标定,这些联系尚未被证明。但它们是可检验的,例如使用古 DNA(aDNA)。首先,在美洲,我们观察到 Q1a-M3(补充图 14e 和 17)的扩张发生在约 15 千年前,这正是人类最初殖民该半球的时间。这一对应关系基于人类史前研究中最为彻底考证的年代之一,证明了我们所采用标定的适用性。” ↩︎

其开始和结束的时间在不同地区会有所不同。此外,常染色体(非性染色体)上肯定也存在选择。在之前的一篇文章中,我批评了 Robert Proctor 没有直接回答“我们何时变得完全人类”这一问题。他基本上是回避了:“这正是我们需要问题化的问题。这就是我所谓的甘地问题。当被问到‘你怎么看待西方文明?’时,他说‘那会是个好主意’。所以,人类何时进化完成?嗯,还没有……”然而我的答案其实也与此相差不远。如果递归在 4 千年前是性别化的,那么我们显然还不是一个完成品。从进化的角度看,我们实际上就是昨天才出生的。 ↩︎

我一直在反复强调的一点是,如果大脑发生了快速重组,那一定是痛苦的。为什么 5,000 年前会有那么多人愿意接受石器时代的脑外科手术? ↩︎

“男性大脑在功能上更优化于半球内连接,而女性大脑则更优化于半球间连接……这些观察结果表明,男性大脑的结构有利于在知觉与协调动作之间建立连接,而女性大脑则被设计为有利于在分析性与直觉性加工模式之间进行沟通。” ↩︎

目前正是我们重新理解人类如何到达美洲的一个有趣时期。很长一段时间里,“克洛维斯优先”(Clovis-first)占据主导,人们认为人类通过陆桥进入美洲,并在约 15 千年前覆盖整个大陆。更近期的证据显示,3 万年前墨西哥就有人类制造非常原始的工具。这很奇怪,因为他们对当代美洲原住民没有遗传贡献。他们去了哪里?就 EToC 而言,1.5 万年前的那一群体是第一个显然在使用技术的群体。例如,9,000 年前就存在一个铜器复合体。其他智人在那里并不真正构成对 EToC 的问题,事实上还可能有助于解释为何第一批人群在遗传上几乎没有留下痕迹。 ↩︎

来自所引论文的一个更技术性的定义:“第三类常染色质序列,即扩增子片段(ampliconic segments),主要由与 MSY 其他序列表现出显著相似性(在数十或数百千碱基范围内高达 99.9% 的同一性)的序列构成。我们将这些长的、MSY 特异性的重复单元(其中有许多家族)称为扩增子(amplicons)。扩增子位于散布在常染色质长臂和近端短臂上的七个片段中(图 1 和图 2),其总长度为 10.2 Mb。” ↩︎

我知道这听起来很奇幻,但我的项目就是要发展这样一个观点:自我意识是一种“领悟”。要构建这样一个想法,你必须愿意去到一些看起来很奇怪的地方。 ↩︎