摘自 Vectors of Mind —— 图片见原文。

在关于意识起源的争论持续了数千年之后,专家们给出的起始时间依然跨越了五个数量级。本文将重点介绍其中的一些尝试,把它们与递归联系起来,并大致说明每个时间点所涉及的权衡。这些权衡包括与纳粹的距离、鸡的内在生活,以及落在恐怖谷中的鸡奸行为。敬请期待!

研究者普遍承认自己在时间上偏向“久远”的立场。出于公平,我也应当坦白自己偏好“最近”的时间点。我认为,递归的进化有可能被保存在创世神话之中。自我意识是我们最有把握与递归联系起来的能力;它的出现本身就足以构成一个精彩的故事。比较神话学家并不确定一个神话可以延续多久,但有些人大胆猜测其可达十万年量级。引人注目的是,这个时间范围正好落在主流关于递归进化时间的看法之内。

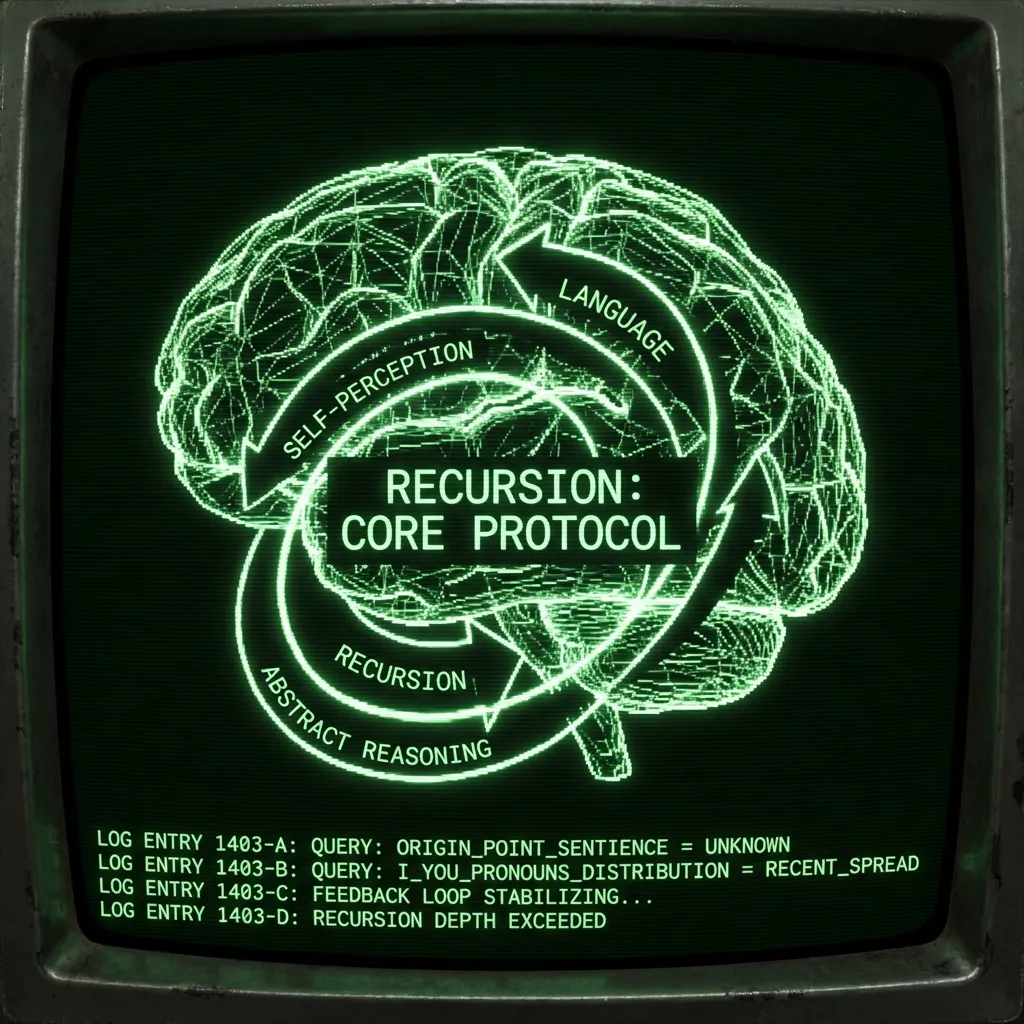

上一篇文章讨论了递归如何是自我意识的必要条件,很可能也是语言的必要条件,甚至可能是主体性本身的必要条件。

2亿年以上以前#

最早的时间点与动物是否具有主观体验,以及这是否需要递归有关。以论文《Consciousness as recursive, spatiotemporal self-location》为例。该文认为,这种能力可以追溯到甲壳纲动物,而人类之所以特殊,在于拥有“更为充分进化的意识觉察水平”,其中包括“元认知能力……内省、抽象推理以及精细的计划”。然而,“这种更为充分进化的意识形式不应被视为一种扩展、升级或改变了的自我意识形式,而应被视为主观自我觉察再加上一整套完全不同、分离且独立的认知机制。”

你明白了吗?这篇文章主张主体性是由递归引起的。人类自我意识是我们最确信必然涉及递归的东西。然而论文却坚持认为,这两者是由“一整套完全不同、分离且独立的认知机制”所致。如果把它们视为同一事物,就有可能不得不接受笛卡尔那种有问题的立场——即动物没有主体性。

[图片:原文中的可视化内容]递归,请勿与递归混淆

这种关于“递归”的张力在尼古拉斯·亨弗里(Nicholas Humphrey)的工作中表现得尤为明显,他在意识问题上已经写了10本书。他最近的一本——《Sentience: The Invention of Consciousness》——以“我们感受,故我们在”开篇。有点像笛卡尔,但更具同理心。作为一位荣休教授,他愿意咬牙接受一个相对“近期”的出现时间。

综合考虑这一切,我得出了一个令人惊讶——也可能不受欢迎——的结论。我认为,感知能力(sentience)必定是一个相当近期的进化创新。地球上绝大多数动物既没有足够的大脑,也没有使用它的需求。为了冒险说得更具体一些:我怀疑,感知能力可能直到温血动物——哺乳动物和鸟类——在大约2亿年前进化出来时才出现。

2亿年!他把这个时间点铺垫得好像在“近期性”上有点难以启齿。学界在发放“递归资格证”时承受着巨大的包容性压力。任何事物都像是人质事件:如果你暗示蜜蜂或章鱼有所欠缺,就可能被“蜜蜂与章鱼关注联盟”封杀。当然我是在打趣,但我仍然更偏爱沃纳·赫尔佐格对鸡的看法:

以防你以为我是在断章取义,亨弗里明确谈到感知能力是通过递归和吸引子网络实现的。他的结论基于若干考量(例如温血),其中包括六条行为标准。某动物是否:

具有以感受为中心的强健自我感?

从事自我取乐的活动——比如听音乐或手淫?

具有“我”和“你”的概念?

能将自身的身份感延续到未来?

将自我性(selfhood)归于他者?

“借出”自己的心灵,以理解他人的感受?

套用赫尔佐格的话:“你得帮帮自己。试着用极大的专注去直视一只鸡的眼睛。回望你的那种扁平大脑的愚蠢之巨大,会让你不堪重负。”然而亨弗里却要求我们给家禽赋予一种“强健的自我感”。如果连鸡也会“借出自己的心灵,以理解他人的感受”,那么感知能力究竟是什么?而如果鸡拥有它而章鱼却没有,它又有何用?在削弱这些宏大标准的同时,亨弗里还推理道:“鉴于非感知动物和机器被设计来完成的生命任务,我们可以假定,现象学上的盲视并不会让它们变得更糟。”天哪,看起来活着也没那么了不起。

注意,这份清单并未包含任何关于递归的硬性标准1。我得承认,这是一个相当聪明的偷换概念。当你试图证明递归时,不再去寻找递归的证据,而是改问一个物种是否会手淫。正是在狗发情、骑着沙发的那些时刻,我们最清楚地看见了自己。

这凸显了所谓“主体性递归”与其他一切递归之间那道似乎不可逾越的鸿沟。换个角度想:被子植物在1.3亿年前进化出来。从那时起,蜜蜂、蚂蚁、蝴蝶、水果,以及你见过的每一朵花,都以千姿百态的形式繁盛开来。如果递归已经存在了2亿年,为什么它没有被挪用来做任何有用的事情?在递归历史的99.9%时间里,它潜伏不显,只是赋予鸡“我”的尊严,却别无他用。然后,突然间在人类身上,一整套递归能力爆发出来,使我们得以征服世界。这当然有可能,但用开普勒的话说,“自然在任何事物上都尽可能少用”。如果递归早已存在,我认为自然会找到办法让它派上用场。

最后,其中一条标准是“具有‘我’和‘你’的概念”。有趣的是,代词的分布与它们在“走出非洲”事件之后才传播开来的情形相一致。我认为这暗示了它们的近期发明,但当然,我们仍是“如同隔着一面昏暗的镜子”在观看。

200万年以上以前(恐怖谷中的鸡奸)#

《Language and Modern Human Origins》一文认为:“没有发现任何数据支持将现代人类的起源与复杂语言的起源联系起来……相反,考古学和古生物学证据似乎表明,复杂语言能力要早得多地出现,与人属(Homo)的进化同时。”

作为参照,这是 能人(Homo Habilis),生活在大约200万年前。

罗伯特·普罗克特(Robert Proctor)是一位科学史学家,专门研究烟草工业或二战等力量如何塑造数据的解读。他还在斯坦福研究人类起源。当被直接问到我们是什么时候进化而来的时,普罗克特打起了太极:

这正是我们需要“问题化”的问题。这就是我所谓的“甘地问题”。当有人问他‘你怎么看待西方文明?’他回答说:‘那会是个好主意。’那么,人类是什么时候进化出来的?嗯,还没有……在过去50或60年里——我认为这在智识上是件好事——我们把“人性”抹得很开,让它意味着许多不同的东西。它不只是使用工具或直立行走……这是个有趣的问题,因为二战之后,由于纳粹主义,没有人愿意成为那个说“我们刚发现的这具化石不完全是人类”的人,于是人性被任意地投射回过去,以至于连那些小猴子般的生物 rhombopithicus 都被宣称拥有风俗、道德和语言,这是荒谬的。没有人愿意成为那个说尼安德特人不完全是人类的人。这是个非常有趣的问题;人类起源在很大程度上是一场身份认同的探寻。当我们成为‘我们’时,这个问题本身就预设了另一个问题:‘我们是什么?’

他所描述的是科学内部的一种禁忌。纳粹主张雅利安人和健康的人更优越,并屠杀了那些不符合标准的人。作为回应,科学界如今极度不愿追问“我们是谁、从何而来”。如果存在一个关于“何为人类”的标准,它就可能再次为种族灭绝提供燃料——大致是这样的思路。

我并不认为这在逻辑上必然成立!共产主义对平等的信念也导致了许多死亡(尽管两者之间的关系可能没那么直接),美国消费主义同样如此。价值观本身就具有危险性。不持有价值观同样危险,尤其当默认的替代品是虚无主义的倦怠时。许多文化之所以教导我们首先要认识自己,是有原因的。我们必须知道;人不可能在忽视这一点的同时好好活着。每一个故事都在表达这一点。而我真心相信,我们的身份可能是某种美好的事物,具有团结的力量。比如我关于内心声音的第一篇文章《Consequences of Conscience》。我的理论是,“我”是在遵行“黄金法则”的进化压力下被锻造出来的。没有人是一座孤岛,因为社会已经被烘焙进了自我之中。

你可以看到,递归如何与这种禁忌发生冲突。它是一个强有力的主张!我们的内在生活和语言源于这一数学原理。人性也许不能被抹在许多定义或数百万年之上。我们可能不得不直面自身的起点。

因此,研究者往往倾向于把我们的起源尽可能往后推,只要还能让彼此相信。然而,普罗克特仍然提供了一个直观的思维实验来框定这个问题。

普罗克特:“这里有个我称之为**‘恐怖谷中的鸡奸’**的问题。那就是:你愿意和多久以前的人约会?”

Lex Fridman:“是约会还是一夜情?”

普罗克特:“假设是,成为你孩子的母亲。”

Fridman:“那可是很大的承诺。”

接着普罗克特问:“一千万年前呢?五百万?三百万?”这个练习本意是挑衅性的,但他仍然给出了早于我们与黑猩猩分化之前的时间点。他可以谈论这种偏见,却无法否认它。下图是露西(Lucy),一位距今300万年的亲戚。你会娶她为妻吗?

[图片:原文中的可视化内容]你有多爱露西?

关于语言起源的这篇论文给出的论证,与普罗克特的解释相一致。它提出,两种主要偏见导致了语言与智人(Homo Sapiens)之间的混乱关联:“语言中心主义”(linguicentrism)和“欧洲中心主义”(Eurocentrism)。在考古学意义上,欧洲中心主义指的是:为什么智人如此轻易地取代了尼安德特人?我们是否拥有某种认知优势?作者认为这个问题被高估了。很难不读出那种通俗意义上的“你更在意欧洲人”。论文主张,如果我们更认真地对待非洲的考古记录,就会看到人类处境(包括复杂语言)在遥远过去的证据。它有点像“空隙之神”:凡是我们无法好好测试的地方,到处都是递归。只要给机会,_能人(Homo Habilis)_也能学会女王英语。

语言学家丹·埃弗里特(Dan Everette)也认为语言在这一时期出现。但他的主张更为克制。他并不认为这种语言是递归的,甚至不认为语言现在必须是递归的。

另一些人则不愿让出这么多地盘,他们在这一时期的工具中看到了递归。递归与制工具之间的关系,在于如何组织一组任务。要制作一把手斧,必须先做出刀刃和柄,然后再将它们组合起来。“制作刀刃”本身又可以被分解为许多步骤,其他两个步骤亦然。但几乎任何任务都可以这样分解。蜘蛛在织网时,必须先织出支撑线,再放置螺旋线。冬季迁徙或鸟鸣同样具有层级结构。在机器人学中,甚至从冰箱里拿一罐可乐也被视为一个层级化问题。

如果你把手斧制作牢牢归入“人类特制酱汁”的范畴,就很难不把大量动物(以及尼安德特人)的行为也一并纳入,正如我们将在下一节看到的那样。如果递归在200万年前就已经进化出来,那么它只是构成智人(Homo Sapiens)特殊性的一个小部分。

40万 - 20万年前#

在《The Recursive Mind: The Origins of Human Language, Thought, and Civilization》一书中,迈克尔·科尔巴利斯(Michael Corballis)深入探讨了递归对我们物种的变革性力量。作为一名心理学家和语言学家,科尔巴利斯对递归对我们心智景观的深远影响进行了大量思考。在书中,他分享了贾里德·戴蒙德(Jared Diamond)在巴布亚新几内亚进行田野调查时遇到的一个耐人寻味的问题:

“为什么你们白人发展出了那么多货物(cargo)并把它带到新几内亚,而我们黑人却几乎没有自己的货物?”

对此,科尔巴利斯补充道:

新几内亚人和现代欧洲、北美或澳大拉西亚社会之间在“货物”上的巨大差异,只会进一步强化我的信念:人性的本质不在于我们制造的东西,而在于我们的思维方式。我们对彼此的递归理解,以及我们递归地讲述故事——无论是虚构的还是自传式的——才是真正让我们有别于其他物种、却又与各种种族和文化中的同类人类相连的东西。

我同意!**我们是自己讲述的故事,而不是我们的货物。**我希望科尔巴利斯在给出我们成其为人的时间点时,也能采用同样的标准。然而,他却是通过工具——货物——来界定我们的起源的。引一大段他的文字如下:

阿舍利(Acheulian)[石器时代工具]工业在大约150万年间基本保持静态,似乎在至少一个距今仅12.5万年的遗址中仍然存在。然而,在某些遗址中,从大约30万到40万年前开始,技术发明出现了加速,当时阿舍利工业让位于更为多样化的勒瓦娄瓦(Levallois)技术。

……

工具当然对人类故事很重要,但几乎没有证据表明它们在创造人类心智方面起到了决定性作用。**诚然,从大约50万年前起,工具中已经可以看出递归元素,但真正意义上的“制造世界”直到智人(Homo sapiens)出现之后才真正浮现出来,而且在不同文化之间差异巨大。我的猜测是,递归思维很可能先是在社会互动和交流中进化出来,然后才在我们先祖的物质创造中显现出来。技术的递归性和生成性,以及诸如数学、计算机、机器、城市、艺术和音乐等现代产物,很可能源自社会互动和讲故事的复杂性,而非制工具本身。**

…

一般认为,大约17万年前在非洲出现的智人(Homo sapiens)在解剖学上已经“现代化”——终于成为人类。这一物种拥有与现代人相当的大脑容量,并具备现代人的智力和社会理解能力。如果你把那个时代的一个婴儿抱来,在当代西方世界抚养长大,他或她很可能能像任何现代出生的人一样,适应现代生活的各种要求,无论是做股票经纪人、芭蕾舞演员、现代的狩猎采集者、大学教授,还是二手车销售员。更新世逐渐塑造了递归思维模式,使复杂的心智理论和心智时间旅行成为可能,并允许记忆、计划和故事的传递,从而造福社会与个体。

总而言之,他认为在40万年前的制工具中可以看到递归的证据,并据此假定,这必然是由更早的递归性交流所先行的,尽管关于故事或“制造世界”的证据要到36万年后才出现。随后他又自信地表示,17万年前、当我们的骨骼呈现出现代纤细形态时,如果把那时的一个婴儿带到现代环境中抚养,他/她可以成为教授或销售员。

这种推理方式大大削弱了递归在人类故事中的作用。于是,它就不能再用来解释为什么人类会胜过尼安德特人。事实上,科尔巴利斯用来给人类递归定年的勒瓦娄瓦技术,主要是尼安德特人的技术。

此外,这种制工具水平与动物所制作的东西之间只有一线之隔。科尔巴利斯也承认,乌鸦制作的工具已经与前一阶段的阿舍利工业一样复杂。

最后,这简直是“智性悖论”(Sapient Paradox)的加强版。如果我们已经拥有递归长达50万年,为什么几乎看不到内在生活的迹象?如果工具创新是递归的标志,那么为什么勒瓦娄瓦技术在10万年间几乎停滞?叙事艺术中关于递归的直接证据,与工具制作中持续创新的开端是同时出现的。值得肯定的是,科尔巴利斯也讨论了自己模型的局限性:

智人大约在中石器时代的一半时段出现在非洲,该时期始于约30万年前,结束于约5万年前。早期智人在解剖学上可能已经现代化,但**在文化和技术方面,可能与其他大脑较大的“人属”成员并无显著区别。**这些成员包括尼安德特人,他们在大约3万年前在欧洲灭绝,似乎是被我们这个掠食性物种在大约2万年前到来时所取代。

……

在“走出非洲”之前的非洲记录确实暗示了现代性的开端,尽管与随后在上旧石器时代(或晚石器时代)——一般认为从大约4万年前持续到1.2万年前——所出现的技术和文化复杂性相比,这种发展显得相对贫乏。

自科尔巴利斯的书出版以来,关于赭石颜料使用的有力研究表明,在非洲其使用可以追溯到早至50万年前,而在16万年前之后则普遍存在。赭石可能被用于身体装饰和仪式,因此在这个时间点上,暗示递归的就不只是工具了。当然,不确定性仍然很大。比如,如果艺术品是用木头制作的,它就不会被保存下来。但即便如此,要自信地认为所有形式的递归都可以追溯到这么久远,仍然很难让我信服。我不明白为什么有些研究者如此笃定,这个时期的人如果活在今天,可以做会计。

下图来自论文《Genetic timeline of human brain and cognitive traits》,该文分析了新突变何时进入人类基因库。请注意,在20万年前之后出现的那次戏剧性激增。这股新遗传密码的涌入,与更为复杂的技术(包括艺术)的出现相吻合。许多基因已知在大脑中表达,并与精神病理特征有关。我们应该对这可能是人类故事的一部分保持开放态度。

[图片:原文中的可视化内容]“Human-phenotypic SNPs”是指与现代人类特征相关的基因,包括认知和精神病理特征(例如智力、戒烟)。

这在动物意识文献中是常态。比如2023年的论文《Profiles of animal consciousness: A species-sensitive, two-tier account to quality and distribution》。它提出了一个关于动物意识的10维度系统。论文甚至没有提到递归。考虑到有那么多学科都认为递归是相关的,似乎至少应该为把它排除在“前十名”之外做出解释。 ↩︎