摘自 Vectors of Mind —— 图片见原文。

注: 该理论的较新版本见此处。

噢,多么一个由未见之幻象与已闻之寂静构成的世界,这心灵的虚无之国!这些不可言说的本质,这些不可触及的回忆与不可示人的遐想!而且一切竟如此私密!一个无言独白与先在劝诫的秘密剧场,一个容纳一切情绪、沉思与神秘的无形宅邸,一个无限的失望与发现的栖居之所。一个完整的王国,在那里我们每个人都隐居而独自为王,质询我们所愿,命令我们所能。一个隐秘的隐修处,在那里我们得以研读那本关于我们已为与未竟之事的烦扰之书。一个内宇宙,比我在镜中所能找到的任何东西都更像我自己。此意识,乃我中之我,乃一切,而又全然无物——它是什么?

它从何而来?

又为何而来?

—— 朱利安·杰恩斯,《二分心智崩溃中的意识起源》

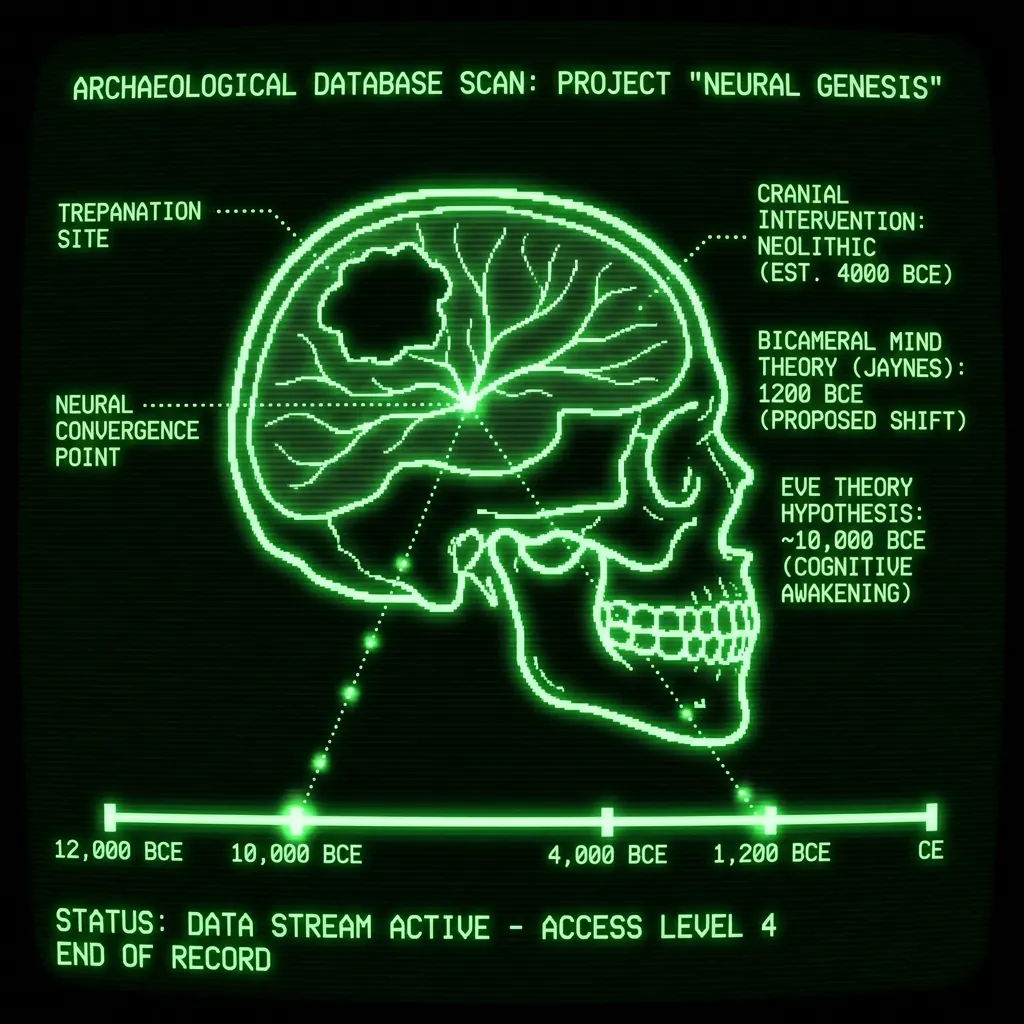

《起源》配得上如此的开场齐射,因为在随后的篇章中,杰恩斯论证意识仅在大约 3200 年前才出现。在那命运性的时刻之前,人类拥有一种他称之为“二分心智”(bicameral mind)的认知结构,因其功能分裂而得名。类比于一个“二院制”的政府系统1,大脑的一半以听觉幻觉的形式产生命令。这些声音会是权威者(如父母、酋长)或诸神的声音。另一半则执行这些命令。在“听到”与“行动”之间不存在反思性的空间。不存在自我。对杰恩斯而言,特洛伊战争的士兵“……与我们完全不同。他们是高贵的自动机,不知自己所行何事”。

杰恩斯在第一章中致力于界定意识。简言之,这可以用“我思故我在”所蕴含的一切来概括。从你的心灵中移除一切可内省之物,你就成了二分心智者,至多偶尔会幻听到你那无身之主人的声音。也许“智性”(sapient)会是更好的词,因为他所描述的是那种使我们成为人类的思维类型;Homo Sapiens 字面意义上就是“思考的人”。但也许将我们物种的划界因素定位在识字这一侧,即便对杰恩斯来说,也有点过于大胆。无论如何,在本文中,我将效仿他的用法,以“有意识”来指“我思故我在”意义上的意识。植物有意识吗?当然。但据我所知,没有任何一种植物达到了笛卡尔的水平。而我所说的“有意识”,就是这个水平。

在小群体中,这些幻听到的神明之声可以被共享:“恩基让你洗碗?我也是!”。随着社会变得更加复杂,人们意识到并非所有人都听到相同的声音,也并非这些声音发出相同的命令。想象一下,乌尔 的人们在异国他乡贸易时的困惑:他们遇到的人发誓效忠于异邦诸神。当他们发现乌尔诸神并非“原初诸神”(ur-gods)时,他们的世界观被粉碎。意识从这片废墟中浮现。他们开始认同于一个单一的声音,即他们自己的自我。一个嫉妒的实体,它取代了所有其他声音。杰恩斯为支持其结论所提出的主要证据,是《伊利亚特》和《奥德赛》在认知动词方面存在差异,而这些动词在较早的《伊利亚特》中显著缺席。

“《伊利亚特》中的人物不会坐下来思考该做什么。他们没有我们所说的那种有意识的心灵,更遑论内省。对我们这些具有主观性的人来说,很难体会那是什么样子。当‘人中王’阿伽门农从阿喀琉斯那里夺走他的情妇时,是一位神抓住阿喀琉斯的金发,警告他不要攻击阿伽门农(I:197 及以下)。是一个神从灰色大海中升起,在他黑色船只旁的沙滩上,在他愤怒的泪水中安慰他;是一个神低声对海伦耳语,使她的心被乡愁所席卷;是一个神在墨涅拉俄斯进攻时,将帕里斯隐藏在迷雾中;是一个神告诉格劳库斯用青铜换黄金(6:234 及以下);是一个神引领军队投入战斗,在关键时刻对每个士兵说话,与赫克托耳辩论并教导他必须做什么,鼓动士兵前进,或通过施咒或在他们的视野上笼罩迷雾来击败他们。”——朱利安·杰恩斯,《起源》

从这些古老的措辞中,他得出结论:意识大约始于公元前 1200 年。这听起来很疯狂,但 20 世纪 70 年代本就疯狂。理查德·道金斯并未直接将其斥为垃圾:“这是那种要么完全是垃圾,要么是登峰造极的天才之作的书,中间没有地带!很可能是前者,但我还是要对冲一下。” 在一篇致敬文章中,一位哲学家写道:“其中原创思想的重量之大,使我为作者的身心健康感到不安:人类的心智并非为承受如此重负而建造。就算一小时付我一千美元,我也不愿成为朱利安·杰恩斯。”

《起源》已获得 5000 次引用。尽管如此,一篇回顾文章如此总结其接受度:“尽管图书销量飙升,随之而来的是受邀演讲、关于其思想的讲座与会议,以及同行的高度尊重,但杰恩斯的理论始终处于学术验证的边缘。部分原因在于,他的组成性理论过于宽泛,以至于很少有人觉得自己有能力涉猎所有相关问题。”(《回顾:朱利安·杰恩斯与〈二分心智崩溃中的意识起源〉》)

难道没有人具备足够广博的学识来反驳这些观点?依我看,更大的问题在于,这个论点显然是错的。意识(或者,如果你愿意的话,“智性”)是一个“每个太阳系仅此一次”的事件。杰恩斯却要我们相信,它并未赋予截然不同的心智能力。他要我们相信,我们如今用意识思维完成的一切——计划、发明、写作——在公元前 1200 年之前都由无意识完成。要我们相信,在这一事件之后,人类的物质生活方式并未发生实质性改变,也没有其扩散的证据。他声称崩溃发生在有文字的人群中。那种体验理应成为史诗诗歌的_核心_主题,而且不会是含蓄的!为何他能从一个本应是文化“宇宙大爆炸”的时刻中,拿出的证据却仅仅是动词用法的变化?这是一个“万物理论”,却也是一个“无物理论”。事实上,一旦应用于历史,它几乎没有任何预测力。如果你说它影响了语言,那就请告诉我它奠基了哪一个语系。他对所谓“类比之我”(analog I)大加阐述,声称那是崩溃之后才会出现的。然而第一人称单数早在一万年前就有充分证据。该理论在现实世界中表现不佳。看看他对征服者成功的解释:

虽然有可能,十六世纪的印加王及其世袭贵族阶层,只是在履行一个更早期、真正二分心智王国中确立的二分角色,正如也许日本的天皇裕仁——日本的神圣太阳神——至今仍在扮演那样的角色,但证据表明,情况远不止如此。一个人与印加王越接近,他的心智似乎就越是二分的。甚至那些权力顶层人物(包括印加王)耳中佩戴的金制与宝石耳塞,有时上面刻有太阳的图像,也许就表明,那些耳朵正聆听着太阳的声音。

但也许最具暗示性的是,这个庞大帝国被征服的方式。那种毫无戒心、温顺的投降,长期以来一直是欧洲入侵美洲中最令人着迷的问题。投降这一事实是清楚的,但关于其原因的记录却充斥着臆测,甚至连后来记录此事的迷信征服者们也不例外。一个军队曾在半个大陆的文明中屡战屡胜的帝国,怎么会在 1532 年 11 月 16 日傍晚,被一小队 150 名西班牙人所俘获?

你听说过“高贵的野蛮人”吗?对杰恩斯而言,这道鸿沟更为宽广:那是“高贵的自动机”。按理说,天主教传教士应该会注意到这一点。或者说,拉·马林切不太可能在几个月内就学会西班牙语。更广泛地说,杰恩斯的自动机必然持续存在到近几个世纪。即便不是在美洲,那就试试澳大利亚。

杰恩斯将他的想法归因于一个“无中生有”的声音。像许多先知一样,他预言了(双分心智)世界的终结。烟花未现,他却要我们相信世界确已终结,只是无人察觉。

好了,现在我已经把这些话说完了。事实是,这个观点之所以经久不衰,是因为它包含了引人入胜的哲学与神经科学。为何语言这一新技能,会被构筑在我们可内省之物的基石之上?我的内在声音从何而来?又为何而来? 作为某种程度上的浪漫主义者,我认为我可以拯救“二分心智崩溃”这一思想。

致命的缺陷在于杰恩斯给出的年代。它必须被推得更为久远,并与我们物种那场有文献可证的心理革命相契合。**若认真对待,意识将具有非同寻常的后果。**我们会看到创造力、计划能力与意义追寻的相变。我们会看到心灵被震撼。显然,并非所有人在被从虚无中抛入一座心灵宫殿之后都能泰然处之。巧合的是,你可知道,所有新石器时代头骨中有 10% 被钻颅过吗?真的,这是一个全球现象,常被用来治疗癫痫或附身。**这正是那种“比小说更离奇”的考古学现象,而一个历史性的意识理论必须能够解释它:人类在初生自我意识的狂热中,一边发明农业,一边在自己的头骨上钻孔以放出恶魔。**然而杰恩斯却要信徒们相信,阿兹特克形而上学是由哲学僵尸发展出来的。

(这只是对一个宏大思想的相当简短的概述。若想了解更多,维基百科和这个心理学维基都有不错的条目;相信该理论的社群仍然活跃。Scott Alexander 也写过一篇书评。)

意识的夏娃理论(Eve Theory of Consciousness)#

“神话首先且最重要的是一种心理现象,它揭示了灵魂的本性。”——卡尔·荣格

[图片:原文中的视觉内容]扬·布鲁盖尔(长)与彼得·保罗·鲁本斯,《伊甸园与人类的堕落》

我认为,杰恩斯关于我们内在声音最初功能的看法是正确的:它曾被体验为诸神(或至少是母亲)的声音。一种被截断的内部对话,其中并不存在一个可以回应的自我。杰恩斯通往这一思想的路径,是“自闭式地沉思……我们如何能知道任何事物”,直到一个声音介入:“把认识者纳入被认识之中!”。我的路径则更为平凡。我让《心灵向量》为我指路。

我的博士论文研究的是自然语言所隐含的人格结构。非常简要地说,我研究人们在书籍和网络评论中是如何被描述的。如果一个角色是外向的,我们能对他的神经质程度说些什么?基本上,我是一个“八卦制图师”。由于我们是社会性生物,这同时也是一幅适应度景观:一张社会希望我们成为什么样的人的地图。用达尔文的话说:“在获得语言能力之后,当群体的愿望可以被表达时,关于每个成员应如何为公共利益而行动的共同意见,自然会在至高程度上成为行动的指南。”

与他的理解一致,我发现,就整个英文文学而言,关于一个人最重要的特质,远远是他是否遵守“黄金法则”:己所不欲,勿施于人(或“你希望别人如何对待你,你也要如何对待别人”)。这一单一特质解释了大部分数据中的变异。将自己置于他人位置,恰恰是那种会将我们的“心智理论”(Theory of Mind)推向新极限的替代操作。

在一篇先前的文章中,我论证我们的内在声音最初可能是一种践行黄金法则的机制,一种原始的良心。命令在生活简单时是适应性的:“分享你的食物”或“保护神圣的牛!”。直到后来,我们才认同于一个单一的声音,并开辟出一个空间来推理应当追随哪一个声音。这将与语言成为我们思维的基质同时发生,也是我们今天的主题。我们先是想象心灵,然后将其联结。我们构建了一幅地图,而后地图本身成了领土。

这个项目远不止是试图拯救杰恩斯的思想。拯救一个理论通常意味着砍掉那些因暴露于攻击而显得“异国情调”的特征。而我则大量添加这些特征。我呈现的是被推向逻辑终点的“二分心智崩溃”,一直回溯到我们与神同行之时。

夏娃首先在“听到”与“行动”之间创造出反思性的空间——一个可以与之角力假设的自我,一个符号的国度。她变得像神一样,能够判断善恶。甚至超越诸神,因为她可以拒绝那些熟悉的声音。这打开了自我认知的潘多拉魔盒,也是定义我们物种的情感衍生物的诞生。恐惧溃烂成焦虑。欲望与被想象的未来绽放为浪漫。她是我们如今所称“活着”的母亲。

这一诞生也带来了死亡。狮子在饱食后并不会设想自己的死亡。即便在饥饿时,饥饿感也不承载存在论的重量。智性存在不仅能够思考自己的终结,还能规划以防止它。此外,一个内在的自我为私有财产铺平了道路。这三种力量——死亡焦虑、计划能力与私有财产——为世界各地农业的发明搭建了舞台。

从文化遗存——神话、巨石建筑与“类比之我”——来判断,我们的起源并不久远,也许晚至冰河时代末期。女性首先尝到自我认知的滋味。见其可欲,她们以撕裂心智的成年礼来引导男性。自此以后,人类与自然、与神分离而生。这个意识模因如野火般蔓延至全人类;一次被记录在世界各地创世神话中的“大觉醒”。

今天,自我在儿童时期就轻易获得,因为自我已是我们文化的内在组成部分。不仅如此,数千年来,基因层面一直在强烈选择那些有利于无缝建构自我的大脑。正如猛犸象与巨型树懒那样,“二分心智人”无法与抽象力的威能竞争。

“二分心智崩溃”在诸多意识理论中独树一帜,因为它是历史性的。从求真角度看,这是一个巨大优势,因为它使理论可以被来自众多领域的证据证伪。如果一个理论与考古学、语言学、神经科学、哲学、群体遗传学、发展心理学、比较神话学与人类学都有接触,那么要在空中建造空中楼阁就更难了。

最难以置信的一点,是意识最初可以以模因的方式传播,而如今却成为我们的遗传遗产。我将在未来的文章中详细讨论这一点,但在意识的夏娃理论(EToC)的解释力尚未确立之前,发展这一想法并无意义。展示其解释力必然是一个复杂过程,需要时间。在接下来的几篇文章中,我希望能证明,这一版本的“创世”与有充分证据的事实相契合,而接受它可以解决许多看似互不相关的谜团。

[图片:原文中的视觉内容]夏娃,万物生者之母,双目睁开

智性悖论(The Sapient Paradox)#

为我们物种的起源定年有几种策略:遗传学、解剖学,或“认知上现代”的文化遗物的出现。前两种方法给出的年代大约是 20 万年前。用骨相学头骨形状来给现代心灵的开端定年(我听说自我就储存在枕骨隆凸里),看起来也许有些奇怪,但这其实是相当常规的做法。据我所知,没有人完全致力于只用创造力的证据。总是会有一个约束:日期必须不晚于 5 万年前,地点必须在非洲,以容纳一个纯粹遗传学的意识模型。

严格来说,遗传传递并不需要这一约束。根据群体遗传学家的说法,所有人类共享一位生活在冰河时代之后的共同祖先。考虑一位群体遗传学家的激烈表述:如果“切达人”(Cheddar Man,约 1 万年前死于不列颠)有任何后代,那么地球上的每一个人都是他的后裔。

[图片:原文中的视觉内容]亚当·拉瑟福德博士 @AdamRutherford请不要让我再说一遍。如果切达人有任何一个在世的后代,那么他就是地球上字面意义上所有人的祖先。不是比喻意义上的,也不是概念意义上的,而是数学意义上的。所有人类。每一个人。みんな。Tout le monde. 每个人. katoa. हर कोई. https://t.co/HC60c4n6oF[2022 年 10 月 18 日 12:10 PM

10,289 赞 1,150 转推](https://twitter.com/AdamRutherford/status/1582343327311024128)

如果这听起来像是在虚张声势,那至少也是经过同行评议的虚张声势。这里有另一位遗传学家为他背书,并附上了文献。不过,即便遗传学并不要求如此,那个“我们离开非洲时已拥有现代心灵”的约束通常仍被接受。这一承诺会把人带到一些奇怪的地方。

并不存在的“大飞跃”#

对乔姆斯基而言,语言远不止是一种交流工具。它是我们的思维方式2,也是唯一将我们与其他动物王国区分开的东西。当他说递归语言是 6 万至 10 万年前非洲一次单一突变的结果时,他的意思是,那就是思维的开端,或者说我一直在称之为“意识”的东西。根据乔姆斯基的说法:“我们现在已经知道,人类语言不可能晚于大约六万年前出现。而你之所以知道这一点,是因为那正是从非洲出走的时间。”

这一约束通常与创造力的证据一起被呈现:“考古—人类学记录表明了类似的结论。如前所述,在大约 5 万至 10 万年前的一个时期,人类进化中出现了所谓的‘大飞跃’,那时考古记录突然发生了根本性的变化。”

然而,如果我从共产主义者那里学到了一件事,那就是一个“大跃进”未必配得上它的名字。人类学家似乎在这一点上成了合作者。看看当时所产生的艺术水平。

[图片:原文中的视觉内容]南非布隆博斯洞穴的刻石。年代为距今 7.5 万年

我敢打赌,我们可以训练一只乌鸦画出这种东西。直到数万年之后,我们才看到具有任何复杂性的洞穴艺术3:

[图片:原文中的视觉内容]肖维洞穴壁画复制品,年代约为 3 万年前,尽管对此存在一些分歧

乔姆斯基认为,非洲的一次单一突变使现代语言(以及抽象思维)成为可能。如果是这样,为什么那一群体没有画出任何有趣的东西?哪怕是那种如果一个孩子画出来,我们也会觉得印象深刻的作品。为什么象征性艺术要在一万(甚至五万!)年后才在另一块大陆上出现?更重要的是,为什么那种文化发展是区域性的,而非全球性的?

这个问题的技术名称是“智性悖论”(Sapient Paradox)。由考古学家科林·伦弗鲁首次提出,它处理的是这样一个未解之谜:现代人类在 5 万至 30 万年前出现,而文明却直到约 1.2 万年前才开始。人类处境的一些基本方面(例如商品的存在与宗教)在那之前并不存在,或仅在某些地区存在。为了说明这一鸿沟为何如此棘手,不妨想象你,亲爱的读者,被传送回旧石器时代晚期,记忆被清空。你会造出更好的长矛吗?会涂鸦一幅自画像吗?会发明代词吗4?如果我们把这个实验重复 4000 万次呢?以 25 年为一代,人口规模为 100 万,那就是在 1000 年间投入到这类问题上的大脑数量。而在某些千年里,长矛始终如一。为什么我们观察到的是相对停滞,直到某个时刻像电灯开关一样,事物在全球范围内突然起飞?在提出这一悖论时,伦弗鲁说:“从远处、对非专业人类学家而言,‘定居革命’看起来才是真正的人类革命。”

“二分心智崩溃”的美妙之处在于,它提供了一条通往认知现代性的模因路径。它允许我们放松关于“人性”的遗传学约束,转而完全依赖文化遗物。如果人类学家看到了一场“人类革命”,那就让我们把那作为“二分心智崩溃”的日期。这也解决了一个难题:为什么人类花了这么久才“起飞”。伦弗鲁提到 1.2 万年前作为革命的起点,那时农业首次被作为一种生活方式采纳。在别处,他使用的是 1 万年前。他关注的是这道鸿沟的性质——它是否真的存在——而非精确的终点。我们则寻求更高的时间分辨率。

EToC 认为,自我意识的发展引发了农业革命。驯化植物需要数千年,因此我们希望找到一个大约 1.5 万年前的变化点。论文《现代智力的考古学证据》恰好提供了这一点。

人类学家托马斯·温恩通读考古记录,寻找抽象思维的证据5。具体来说,他希望展示智人是如何胜过我们的古人类祖先(如尼安德特人、丹尼索瓦人及其他)。因此,对他而言,最方便的日期是接近我们物种确立之时。若不行,那么在尼安德特人灭绝的约 4 万年前显示出一个转折点,也会很有说服力。然而,他发现的最早可能的抽象思维例证仅出现在约 1.6 万年前。即便如此,这也依赖于对洞穴艺术的一种颇具争议的解释,该解释认为动物是按性别分组的。

我们可以从地形上的区隔推断出:男性人形、马、北山羊和雄鹿构成了一个与女性人形、野牛、公牛和猛犸象相区别的群组。将图像的曲目分为“男性”组和“女性”组,这种划分极有可能是一个事实。

……在拉斯科,每一幅壁画中最重要的部分都被公牛和马所占据——这不仅仅出现一次,而是从洞口到洞底、在每一个洞室中至少出现六次。在佩什梅尔,界限清晰的组合至少六七次重复了野牛/马和野牛/猛犸象的主题。

……最根本的原则是“成对”;我们不要说“交配”,因为旧石器时代艺术中没有交配场景。成对形象的表现背后或许隐含着繁殖的观念,但我们接下来将看到的内容并不能绝对确立这一点。从最早的图像开始,人们就有一种印象:面对的是一个在时间长河中被打磨成熟的体系——颇类似于我们世界中那些古老的宗教,其中存在男性与女性神祇,他们的行为并不公开指涉性繁殖,但其男性与女性特质却是不可或缺的互补关系。~ 安德烈·勒鲁瓦-古兰,《史前艺术的宝藏》

人类学相当有趣。对智能起源的探寻,最后竟会发展成类似“他们似乎认为猛犸象是雌性的”这样的论争。关于新的文化动力学已经有足够多的材料,以至于有一篇博士论文花了 400 页来讨论这一主题(Gender in the making: Late Magdalenian social relations of production in the French Midi-Pyrenees)。性别随着更复杂的文化一同出现,这对_夏娃意识理论(Eve Theory of Consciousness, EToC)_来说是一个好兆头。如果这些艺术作品进一步还是在表现两性之间的互补本质,那就更是如此。Wynn 认为,这种组织方式需要抽象思维。

不幸的是,即便这种评估[雄鹿/猛犸象代表雄性/雌性]是真的,我们也只在马格德林文化中(大约 16,000 年前)记录到了形式运算智力[抽象推理],而这离现在如此之近,以至于并不令人惊讶。

真正_令人惊讶_的是,这位人类学家在整个 16,000 年以前的考古记录中找不到任何抽象思维的证据。(在读到这之前,你会猜是哪个年代?)事实上,他不得不依赖一个颇具争议的解释,才能把时间往前推到那一步。Renfrow 将“内在价值”(例如对黄金的价值判断)和“神圣之力”视为根本的人类特质,而这些特质的出现却出奇地晚。或许我们也可以把抽象推理加入这一行列。

我想强调的是,把这一点加入进来并不只是依赖一篇论文6或一个洞穴系统。毫无疑问,最初的抽象思维不会留下痕迹。但一次思考往往会引发更多思考,而我不认为这些思考的总和会难以察觉。正如 Jaynes 所说:_“仿佛所有生命都进化到某个点上,然后在我们身上向右拐了一个直角,径直在一个不同的方向上爆炸开来。”_人类处境是独一无二的,我们理应能够根据宏大的生活方式变迁来定位其开端。

显而易见的智人假设(Obvious Sapient Postulate): 认知适应必然改变生活方式。智性(sapience)是一次巨大的改变,会产生显而易见的生活方式差异。

也就是说,如此规模的意识转变应当是如此鲜明,以至于“从远处、对非专业人类学家”(甚至对一名工程师)在审视文化遗存时都应当是清晰可见的。我们不需要弄清某个洞穴画家具体是用哪种动物来象征女性。我们可以退后一步,从整体上发问:把一切放在一起看,我们物种经历过的最大生活方式变迁是什么?这就是我们过渡到“智性”的一个良好候选点。据我所知,还没有人采用这种最简单的路径。这就是为什么 Renfrow 会把这些证据作为一个悖论来引入。

当然,这只是一个假设、一种断言。但它在我看来,比起“现代心智无论走到哪里都不会带来显著生活方式改变”更为可信。这一观点与 Jaynes 和 Chomsky 相左,他们都声称智性是骤然出现的,却又把时间点定在一个没有骤变的时期。

一位 Jaynes 式的学者可能会抗议说,双脑心智崩溃与晚期青铜时代崩溃相关联。这当然很重要!读者,在不查资料的情况下,说出一个由那一事件所激发的故事。随便抓一个路人来问同样的问题。好,现在试试农业革命。他们是否记得亚当和夏娃在尝到知识之后必须耕种土地的那一段?

八卦陷阱(The Gossip Trap)#

ACX 书评比赛的获奖作品讨论了智人悖论(Sapient Paradox)。与我类似,Eric Hoel “编织故事”来描绘我们物种的摇篮与文明摇篮之间那段中间时期的生活。他对数千年停滞的解释是“八卦陷阱”(Gossip Trap)。在这个版本的起源故事中,像癌症般的人类会把任何潜在的发明家拉回那个比喻意义上的桶里。那里有受欢迎的孩子和不受欢迎的孩子;想要“酷”的欲望让所有人都保持一致性。只有当人口规模足够大,超过邓巴数(Dunbar’s number)之后,人类才开始抽象化人际关系并获得某种匿名性。这才让我们得以逃离陷阱,发明了上帝、几何学以及其他一切。

高中午餐桌上的权力政治,在我看来并不足以强大到能在全世界范围内阻止创新。也不可能普遍到会在同一时间点松动。许多文化都会为不合群者留出空间,比如弄臣或“双灵人”(two-spirits)。在文化的边界之外,甚至还有像这只獾和这只郊狼这样的奇特搭档。自然界和社会世界都没有那么可预测、那么整齐划一。

正如 Hoel 所指出的,人类起源问题本身就是政治性的。而智人悖论的含义是阴郁的。它意味着我们的基线状态是:在石头上刻斜线,集体地每隔几千年才勉强发明点什么。我们所有的凌云壮志与与神明的角力,我们所有的恶魔、艺术与隐喻:全都不是必需品,只是可有可无的点缀樱桃。我们的灵魂是多么容易被抹去啊!

在 EToC 中,我们的故事始于“人类革命”(Human Revolution)。自时间之初——因为在自我出现之前并无所谓“时间”——我们就生活在符号的国度里,操纵世界与彼此。神话与传说的素材是我们的天然栖息地。

模因还是基因?(Memes or genes?)#

如果有人接受这样一个最低标准:智性(例如符号性艺术、抽象思维)在过去是区域性的,那就意味着基因 × 环境的交互产生了智性。也就是说,在适当的训练或环境下,人类有能力过上符号化的生活,但这并不是一个自动的基线状态。或许可以类比为修行者所达到的特殊心灵状态。如果接受悖论所呈现的事实,那么唯一的另一条出路就是咬紧牙关,宣称最近出现了一次赋予“人性”的基因突变。祝你玩得开心!

如果意识是一种交互效应,那么相关基因就可以在整个星球上缓慢积累。EToC 的叙述是:我们的属——包括尼安德特人和丹尼索瓦人——一直在被选择以拥有更好的“心智理论”(theory of mind),许多基因都具有微小的正向效应。在某个时刻,很可能是由于杂交,这种能力发展到足以进入一种“智性状态”——一种恍惚状态,在其中个体将自己认同为“以词语为基础的思想”的起源者。一些天才人物,如“夏娃”,能够停留在这种状态中,并教导他人如何做到这一点。大约在 15,000 年前,一套一致的教学方法被编纂成“仪式”(The Ritual)。这种认知“技术”传播到了全世界。从那以后,对这种无形代理人的强烈选择一直存在;即便没有仪式,它如今在 99% 的情况下也会自然发展,只要干扰有限。

当然,非凡的主张需要非凡的证据。但我也想强调,现实中的事实同样要求解释本身是非凡的。有充分理由相信,抽象思维的能力(至少在最初)既是天生的也是后天的。任何把“人类革命”视为“照常营业”的理论都无法解释这一点,因为这与我们今天所观察到的情况完全不同。这正是 Hoel——一位真正的神经科学家,他研究意识——试图用“八卦陷阱”来解释的,他借此来敲响警钟,指出社交媒体的生存威胁。智人悖论被聪明人认真对待——认真到被用作我们应当如何组织现代世界的证据。

我认为,这一变化与我们对内在声音的关系有关。用 Chomsky 的话说:“[语言]的特征性用途是什么?嗯,可能有 99.9% 的用途是内在于心智之中的。”在某个时刻,语言从一种交流方式变成了一种思考方式。Chomsky 假定这是遗传性的,然后又假定这必然发生在“走出非洲”之前。这就需要一个盘根错节的故事:我们的创造性遗产在很长一段时间里处于休眠状态——只是在几万年后、在半个地球之外才结出果实——但其机制仍然是纯粹遗传的。

对我来说,更合理的做法是先去寻找抽象思维的证据,再来缩小机制范围。相关证据恰好出现在我们物种所经历的最宏大的生活方式革命之前。那是我们第一次显然在全球范围内将自己的意志强加于自然之上。

结论(Conclusion)#

史密森学会的人类起源计划(Human Origins Initiative)邀请用户提交他们的定义,说明“成为人类意味着什么”。许多回答都像 Emma 的那样:“从过去中学习,在当下生活,并为未来而梦想。”其他回答则引用《创世纪》。如果 EToC 为真,那么这些引文就是从“首次能够想象未来”的那一刻传来的记忆。那是我们的世界被语言之布裁剪出来的时刻发来的讯息。或者用圣约翰的话说:“太初有道,道与神同在,道就是神。”

EToC 串联起了若干命题,即:

女性比男性更早变得自我觉察

这种能力最初是通过模因方式传播的

向智性的过渡

被记录在创世神话中,包括《创世纪》

仅凭文化遗物即可定年(无需借助骨相学或遗传学)

意识在冰河时代末期左右实现了全球化

这些观点本身都不新颖(或许除了最后一点)。但它们的组合是独特的,其中一些支撑证据也是如此。在这方面,未来的文章将讨论:

神话可以存续多久

农业在全球范围内同步发展的现象

心智理论中的性别差异

“仪式”(The Ritual)

作为自我觉察语言标记的代词

理解意识是愚人的差事。但我已经染上了这股热病,并将义无反顾地投入其中,清醒地看着所有前人理论的尸骸。祝我好运吧!如果你认为 EToC 有可能是真的,请广泛分享。我们在 substack 上做“同行评审”的方式不太一样✌️

[Image: Visual content from original post]潘多拉,双眼睁开。或者更准确地说:照亮人类精神的诸科学(The Sciences that Illuminate the Human Spirit),被认为出自 Marco Angelo del Moro 之手,1557 年。

鉴于隐喻在语言中可以存续如此之久,他不得不诉诸政府类比本身就是一个危险信号。举例而言,原始印欧语(Proto Indo-European)在今天仍在欧亚大陆各地保留着同源词,其年代是 Jaynes 所提出的“双脑心智崩溃”时间的 2–3 倍。如果人类在青铜时代确实是双脑心智,那么应当会有大量对那种心理状态的自然指涉,而不需要牵扯到政府。 ↩︎

《语言的科学:与 James McGilvray 的访谈》

JM:关于这样一个观点如何:从可能引发或刺激思想的情境中抽离出来、从而进行思考——也就是说,独立于情境的思考——这种能力可能是随着语言系统的引入而产生的?

Noam Chomsky:唯一让人怀疑的理由是,在大约五万年前就已经彼此分离的群体之间,这种能力似乎大致相同。 ↩︎我以肖维洞(Chauvet Cave)作为早期洞穴艺术的代表,是因为我们在欧洲发现的例子最多。然而,已知最早的动物洞穴艺术实际上出现在苏拉威西(Sulawesi),那是一个在冰河时代看起来非常不同的地区。可能还有许多例子已经被海水吞没。我们有太多未知。 ↩︎

好吧,关于代词是近期现象的证据并没有那么强,但这会是未来一篇文章的主题。 ↩︎

严格来说,Wynn 寻找的是“形式运算”(formal operations),即皮亚杰推理阶段理论中的最后一个阶段(在儿童发展文献中颇为流行)。这建立在一个出人意料地强大的思想之上:个体发生重演系统发生(ontology recapitulates phylogeny)。也就是说,个体的发展路径往往会大致重演物种走向其现形的演化路径。Wynn 如下概括了最后两个推理阶段:

“具体运算(concrete operations)的特征在于具备所有运算的组织特征:可逆性、守恒、预先纠错等等。它们是最早出现的运算,被用来组织有形事物,如物体和人,以及诸如数字之类的简单概念——因此称为‘具体’。假设性实体或抽象概念并非具体运算的素材。”

“形式运算思维的结构比具体运算更具普适性。逻辑不再只应用于物体或真实数据集,而是被用来建立关于所有可能情境的一般性结论。这一发展还包括假设-演绎推理(hypotheticodeductive reasoning)、命题逻辑的运用,以及将形式与内容分离的能力。换言之,形式运算是我们所知最复杂推理方式的特征。它是皮亚杰体系中的最终阶段,也是最具争议的阶段。我将在此探讨这样一种可能性:形式运算与解剖学上现代人(Homo sapiens sapiens)的出现相关联,而这一发展为他们提供了某种优势。” ↩︎虽然这并不会从根本上改变问题,但同一期刊(《人类行为的起源》The Origins of Human Behavior)中的另一篇论文也对当时思维的复杂性提出了类似论点:上旧石器时代中“在计算上可行的知识系统”的发明。 ↩︎