摘自 Vectors of Mind —— 图片见原文。

[Image: Visual content from original post]刚果民主共和国伊图里森林中的埃费俾格米人营地

人类学家保罗·谢贝斯塔(Paul Schebesta)1936年的著作《重访我的俾格米主人》(Revisiting My Pygmy Hosts)为我们提供了一个观察刚果埃费俾格米人创世神话与信仰体系的窗口。他们对原罪的解释与《创世纪》有着惊人的相似之处,并且在朱利安·杰恩斯(Julian Jaynes)的双脑心智理论视角下,呈现出耐人寻味的洞见。

在阿帕雷的俾格米营地,我正和一圈小伙伴闲聊时,一群气喘吁吁的女人走进营地,她们弯着肩膀,背着几乎要把她们压垮的沉重柴火捆。我不由得讥讽地说了句风凉话,嘲笑那些“造物之主”正懒洋洋地坐在那里抽烟打哈欠,而他们的妻子却在干这么重的活。“这是她们自找的,”其中一个人振作了一下说,“她们犯了罪。”接着,其中一个游手好闲的人就回答我的问题,讲述了下面这个传说。

“起初只有马苏帕(Masupa)。他完全孤身一人,没有妻子也没有兄弟。马苏帕创造了三个孩子,两个儿子和一个女儿。其中一个儿子是俾格米人的祖先,另一个是黑人(negroes)的祖先。上帝与他的子民沟通,像对自己的孩子一样与他们说话,但从不向他们显现自己。不过,他给了他们一条伟大的诫命,一旦违背就会给他们带来灾祸——他们绝不可去寻找他。

“马苏帕住在一间大屋子里,从里面可以听到敲打和锻造的声音。他对他的孩子们很好,从不亏待他们。他们生活得幸福而满足,不必汗流浃背地吃自己的面包,因为一切都会来到他们面前,他们根本不需要费任何力气。总之,人们生活在一个乌托邦中。

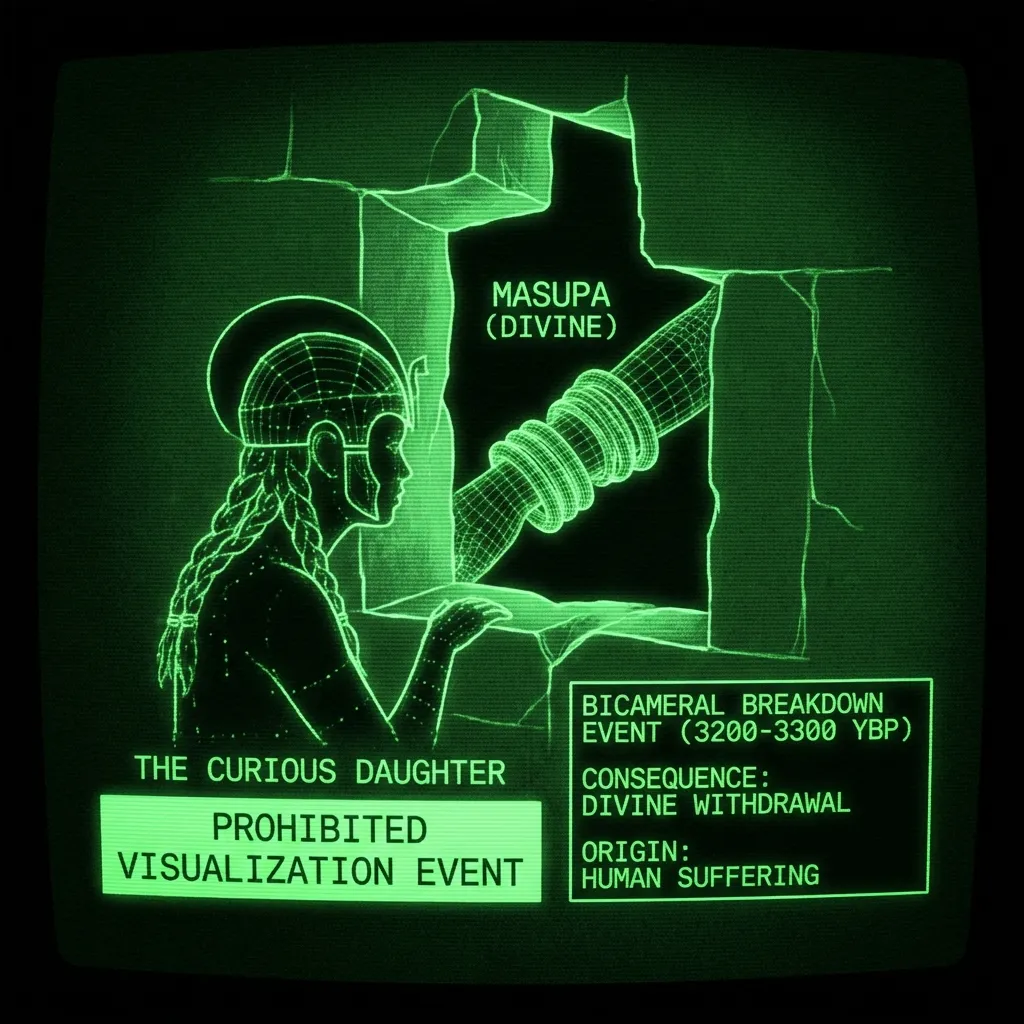

“女儿的任务是收集柴火和水,并把它们放在马苏帕居所门前。一天傍晚,当她把水罐放在门前时,她屡屡燃烧在心中的好奇心终于战胜了她。她偷偷地试图寻找她的父亲。她想,没人会知道的。她躲在一根柱子后面,这样至少当父亲把水罐拿进去时,她能看到他的手臂。她确实看到了。

“上帝从他的居所伸出手臂,那手臂上戴满了黄铜手镯,去拿水罐。她看见了——那只装饰华丽的上帝之臂。她的心是多么欢喜啊!但可惜的是,她的罪行立刻就招致了惩罚。

“女儿的罪行并未逃过上帝的眼睛,他在愤怒中召集他的孩子们,责备他们的不服从。他向他们宣布了他们必须承受的可怕惩罚:从此以后,他们必须在没有他的情况下生活,他将从他们中间撤离自己。

“所有的哭泣和哀号都无济于事。上帝给了他们武器和工具,教会他们使用熔炉以及许多其他在他们独自度过人生时所必需的东西。但他诅咒了他们的姐妹。从此以后,她要成为她兄弟们的妻子。她将带着痛苦生育孩子,并被迫从事各种艰苦的劳作。‘这就是直到今天仍然压在女人身上的诅咒,’讲述者强调道,然后他继续说:

“上帝悄悄地离开了他的孩子们,沿着河岸向下游消失了。从那以后,再也没有人见过他。随着上帝一同离去的,还有幸福与和平,以及他曾经免费赐予人们的一切:水、鱼、猎物和各种果实。他们必须辛苦劳作,才能在远离上帝的地方吃上每日的面包。更糟的是,作为对他们罪行的惩罚,死亡随着第一个由女人所生的孩子一同降临。

“由于女人心中充满不祥的预感,她亲自给孩子取名为‘Kukua kendi’,意思是‘死亡正在到来’。孩子在出生两天后就死了。从那以后,没有人能逃脱复仇者‘死亡’。就这样,死亡进入了世界。”

正如在《创世纪》中一样,神与人之间最初的和谐被女性的好奇与欲望所打破。禁止“寻找上帝”的诫命,与《创世纪》中禁止吃禁果直接对应,象征着对被禁止知识的追求。然而,埃费人的叙事更强调罪在于直接寻求上帝本身,这与朱利安·杰恩斯关于理解自身内在声音本质——即双脑结构崩解——的概念高度契合。这种对知识或直接经验的追求,导致了神圣指引的丧失以及人类苦难的开端。

我欣赏杰恩斯的一点在于,他用自然原因来解释这一切,而不是归因于全能者的反复无常。如果这是一个西部片,上帝会对夏娃说:“这颗脑袋容不下我们俩”,因为,说到底,他们本就是同一个东西。帷幕后面的那位女人,其实就是她自己。当上帝被直接感知时,他就不得不离开;骗局已经揭穿。一旦人类成为反思性的行动者,他们就必须承担行动与计划的重担。随着“二元性”成为常态,人类可能会在自己心灵的螺旋中迷失,与当下时刻和物质世界疏离。这就是“堕落”,它为当今时代提供了心理学基础。

朱利安·杰恩斯提出,人类大约在3200年前于近东地区首次开始认同自己的内在声音。在这一转变之前,人们在“双脑心智”(bicameral mind)状态下运作,认知功能被分配给大脑中一个“说话”的部分和一个“聆听并服从”的部分。个体将自己的思想体验为听觉幻觉——来自诸神的命令。在往昔时代,一个人小时候会学习关于宙斯、得墨忒耳或雅威等神祇的知识,随后便会听到他们的声音,发出智慧与愤怒的言辞。杰恩斯将夏娃吃下能“使人如神”的知识之果,解读为她意识到自己是一个道德行动者——是她自己在为自己的行为做决定。他将这种对内在声音的认同称为“双脑心智的崩解”(breakdown of the bicameral mind)。自青铜时代以来,人类从幼年起就被文化塑造,以发展自我反思的意识。

我认为,除了时间线之外,杰恩斯的理论大体是正确的。令我惊讶的是,他从未将目光投向地中海以外的创世神话来检验他的模型。如果在3300年前,全世界都处于双脑状态,正如犹太人所记忆的那样,那么其他奠基神话难道不也应该反映出对双脑崩解的记忆吗?杰恩斯提出,犹太人在刚刚变得有意识后不久就写下了《创世纪》。那么,他会如何解释俾格米人的神话竟然比《创世纪》更契合他的模型呢?更进一步,为什么几乎总是女性察觉到自己心灵的本质?杰恩斯对此从未置评!

回到谢贝斯塔,他在上文引文之后继续写道:

在马塞达营地,八十岁的萨布(Sabu)讲述了另一个传说。

“在始终伴随在他身边的月亮的帮助下,上帝创造了第一个人巴阿齐(Baatsi),并把他安置在地上。他通过捏塑造出他的身体,用皮肤覆盖他,并向他毫无生气的身体里注入血液。然后,第一个人呼吸并活了过来,上帝轻声在他耳边低语:

“‘你将生育子孙,他们将在森林中生活。但你要把我的诫命告诉你的孩子,让他们再传给他们的孩子。森林中所有树上的果子你都可以吃,除了塔胡树(Tahu)的果子。’

“巴阿齐生了许多孩子,把上帝的诫命传给他们,然后回到天上的上帝那里。起初,人们生活幸福,并遵守上帝的诫命,直到有一天,一个怀孕的女人,因难以抗拒的食欲所驱使,渴望吃塔胡那诱人的果实。她一再缠着丈夫给她弄来这种果子,但他始终下不了决心。

“然而,这个女人对那果子的渴望如此强烈,以至于非要丈夫去做不可。丈夫只好偷偷爬进森林,摘下塔胡的果子,迅速将其剥皮,并小心地把果皮藏在树叶间,以免他的行为被发现。但所有这些谨慎都是徒劳的。月亮已经看见了他,并把她所见告诉了上帝:

“‘你所创造的那些人已经违背了你的命令,吃了塔胡树的果子。’上帝对他的子民的不服从极为愤怒,于是派遣死亡降临到他们中间,作为惩罚。”

我简直不敢相信自己的耳朵。这就是《圣经》中的创世故事。年迈的萨布接着说:

“我是从我父亲那里听来的。”在那时,任何圣经影响都不可能波及俾格米人,甚至直到今天,他们对基督教或传教事业都一无所知,甚至连一点概念都没有。

这个在埃费人中流传的创世神话,数十年来被探险家、人类学家和传教士记录下来,大家一致认为,它并非源自与基督徒、穆斯林或犹太人的接触。我的阅读清单中有一本书是让-皮埃尔·阿莱(Jean-Pierre Hallet)于1973年出版的《Pygmy Kitabu》,这位人类学家主张,许多埃及宗教源自俾格米人1。而埃及思想又构成了犹太宗教的基础,因此这个故事也就出现在了《创世纪》中。

不过,这个传播方向似乎是反的。这些创世神话处理的是向农业社会过渡的过程,而农业起源于近东。关于内在生活的洞见,很可能是在全新世转折期于近东被发现,然后从那里传播开来。但谁又能责怪一个人类学家以他所研究的族群为中心呢?就当是给阿莱一点“民族中心主义”当作犒赏吧——毕竟他在丛林中生活,学习一种没有文字的语言,还要与战乱频仍的政府周旋(他在一次意外中失去了一只手)。

许多从事远距离比较神话学研究的学者提出了一个更不可能的模型,他们假定除了“走出非洲”迁徙之外,大洲之间并无重大的文化交流。他们将奠基神话中关于蛇与创世的相似性,解释为可以追溯到十万年前甚至更久。要是犹太人和埃费人都能在这么长的时间里,以如此高的忠实度保存一个故事,那我们生活的世界会是怎样一番景象啊。那样一来,我们当然就可以利用神话来理解过去四万年间宗教的发明,对吧?

至于杰恩斯,他将《创世纪》和希腊史诗解读为对双脑崩解的文化记忆。但他从未迈出那一步去尝试为这些故事构建“系统发育树”(phylogenies)。还有哪些文化分享了这些故事?它们可以追溯到多早?我自己也独立想到,《创世纪》可能是对我们认同内在声音或良心这一过程的记忆。我的第一反应是尝试证伪这一模型。如果它是真的,那么世界各地的创世故事应该构成一个系统发育树,“我”这个词也应该如此。自我意识必然是被教导出来的,因此必然存在相应的仪式来实现这一点。这些仪式必然已经在全球范围内扩散。而且,由于很可能是女性首先发现了内省,这些仪式也很可能是由女性发现的。这些都是非常具体的预测,而在调查之下,它们的表现出乎意料地好。此外,每一条都表明,这一过程远早于青铜时代开始,这也符合我们对一种基因—文化互动的预期:正是这种互动将我们锻造成有智慧的野兽。

将埃费人的创世神话与《创世纪》并置,并通过双脑心智理论的视角加以考察,可以看到一个关于意识起源的共同叙事。关于本系列的更多内容,参见:

我希望有机会写一篇书评。 ↩︎