摘自 Vectors of Mind —— 图片见原文。

Richard Dawkins 说过,进化史上有两个伟大的时刻。第一个是 DNA 的出现,它标志着生物进化的开端。第二个是 meme(模因) 的出现。正如基因通过精子或卵子从一个身体跳到另一个身体来传播自身,模因则通过从一个大脑跳到另一个大脑,在模因池中传播自身。我们接收观念,对其加以精炼或变异,然后再传递出去。从长远来看,最好的观念——“meme”一词最初的含义——会胜出。到了今天,人类已经完全依赖那些分布在无数人类大脑(以及如今的书籍和计算机)中的高度进化的模因。我们把这张由被寄宿的观念构成的网络称为“文化”。

在基因遗产的意义上,每一位男性的 Y 染色体都可以追溯到 20万–30万年前生活的“Y 染色体亚当”1。同样地,每个人的线粒体 DNA 都继承自一位 15万–20万年前生活的“线粒体夏娃”。这两位并不是一对伴侣(想象一下那个年龄差),但他们在我们的基因起源中占有特殊地位。

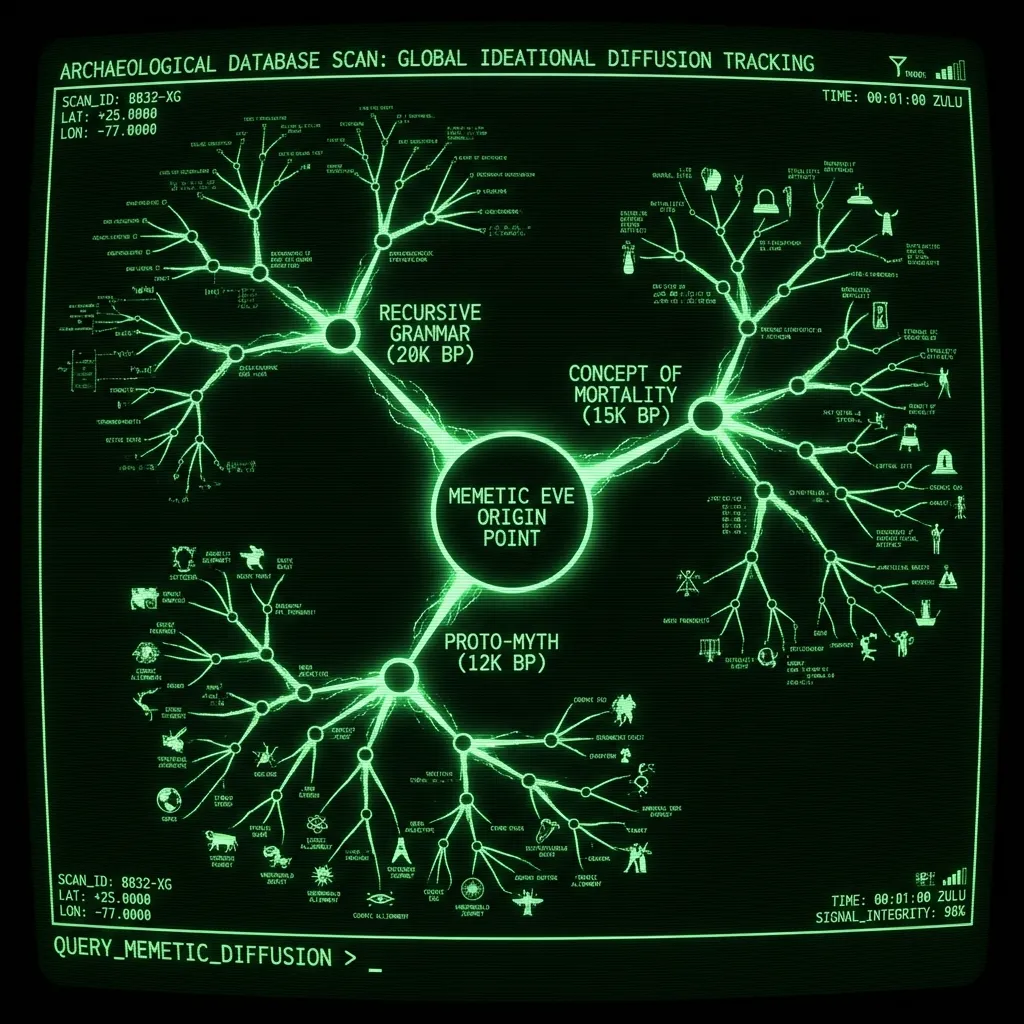

我想为我们的模因起源定义一个类似的概念。人类基因库中的所有线粒体 DNA 都可以追溯到线粒体夏娃。那么,人类模因池中的所有模因,是否也可以追溯到某个单一的奠基性模因?那个开启一切的模因。或者,用(通俗意义上的)模因形式来表达:

“第一条具备慧性的思想”并不是一个太离谱的假设。动物确实会交流,但许多观念超出了它们的能力范围。人类文化建立在一些似乎只有人类才能理解的观念之上。比如“我是一个终有一死的道德主体”,或者甚至只是“我在(I am)”。一旦你拥有这些概念,你就会开始思考死后会发生什么,为什么有“有”而不是“无”,以及雨神是否欣赏你的舞姿。这些模因属于唯一具备慧性的物种的范畴,这一特质重要到在我们的正式学名中被写了两次:Homo sapiens sapiens(智人智人)。

暂时先不要过于纠结那个原初模因究竟是什么。只要承认它曾经存在,并且曾经有一个人第一次产生了那个观念。也许最初的那个人把它藏在心里,或者无法将其表达出来。但最终,总会有人能够分享这个奠基性的观念,它可以从人传人、代际相传、部落间传播。我们称那个人为“模因夏娃(Memetic Eve)”2。

模因夏娃(Memetic Eve):第一个产生具备慧性的思想,并成功与他人分享,从而成为人类文化基础的人。

甚至在考察考古数据之前,我们就有先验理由认为模因夏娃晚于线粒体夏娃。首先,被教授一个观念要比发现一个观念容易得多。每年有数以百万计的平凡青少年学习微积分,但却需要像牛顿那样的人物才能发现这些思想。回望过去,人类很可能在真正从零开始构造出这些慧性概念之前,就已经具备理解它们的能力。因此,当某个人东拼西凑出第一个合适的创世神话时,它就会像野火一样蔓延开来。此类模因从一个大脑跳到另一个大脑所需的认知基底早已存在。由于某些文化特征是人类普遍共有的,比如创世神话、递归语法和代词,一旦被发现,它们似乎就不会再丢失,尽管每一代人都必须重新学习。

怀疑模因夏娃更年轻的另一个理由是,观念可以跨越基因谱系传播。考虑我们的线粒体家谱:

L 支系主要分布在撒哈拉以南非洲;M 和 N 支系在 5万–7万年前出现,主要分布在非洲以外地区。这个家谱树的根在 15万–20万年前。今天所有人类都会学习递归语法(被认为是区分人类交流与动物交流的特征)。让我们假设当时也是如此。这是否意味着线粒体夏娃说的是一种具有递归语法的语言?未必。一种新的语法可以通过口耳相传跨越基因群体;它可能在很晚才被发明出来,然后扩散开来。创世神话也是如此。

事实上,语言学家确实提出过类似观点。George Paulos 最近论证,递归语言是在 2 万年前被发明的,随后扩散,到 5,000 年前传遍世界各个角落。类似地,Antonio Benítez-Burraco 和 Ljiljana Progovac 主张,完整的递归语法只是语言发展中的最终阶段,大约在 1 万年前才完成。他们没有提到扩散,但显然这至少应当是递归语法在如此短时间内成为普遍现象的部分原因。好观念往往会传播。

人类学家对于技术创新的扩散出奇地开放。参见例如“How a handful of prehistoric geniuses launched humanity’s technological revolution”,其中讨论了火、斧头以及弓箭都有可能只被发明过一次的可能性。模因夏娃将这一模型扩展到了观念世界。像递归语法这样的创新更难通过考古学追踪,但并不因此就不容易传播。

这一简单机制解决了“慧性悖论”(Sapient Paradox),该悖论提出疑问:“如果人类进化的慧性阶段在大约 6 万年前就已经完成,为什么这些具备慧性的人类还花了额外 5 万年才‘整顿好自己’,并改变世界?” 对于提出这一悖论的考古学家 Colin Renfrew 来说,这个“整顿好自己”的“行为”包括创作艺术、驯化动物以及实践宗教——这些在今天是文化普遍现象,但在全新世(Holocene)开始之前,即 11,700 年前,在世界许多地区要么缺失,要么极为有限。较为宽松版本的悖论则针对 Homo sapiens 的起源与行为现代性之间的时间差,后者在 4 万年前开始出现,并在大约7,000 年前在全球范围内得到证实。具体年代和定义存在争议,但现代解剖学与现代行为之间的时间鸿沟是确立无疑的。在世界许多地区,直到大约公元前 10,000 年之前,似乎总是缺少了什么。我的论点是,某些根本性的心理—文化观念——即慧性——可能是被发现并传播开的;模因夏娃的年代可以远晚于线粒体夏娃。

夏娃的模因(善恶知识,或其他)#

在之前的文章中,我论证了“我在(I am)”这一观念曾经传播开来——它对于认知而言如此根本,以至于许多人认为它是先天的。诚然,这一理论的解释因素过多,而且涉及的蛇毒比一些人所能接受的要多。但其他发现也可以使某人成为模因夏娃,而这些发现的传播也可以解决慧性悖论。以下是一些候选:

我在(I am)

我是一个终有一死的道德主体3

一个创世神话

递归语法

代词

时间的概念

日历

数感 / 计数能力(numeracy)

婚姻,包括对乱伦的禁止

世界由灵体所赋予生机

宗教 / 神

第一个谎言

女性性罢工

正如维基百科所说,这个列表并不完整;你可以通过扩展它来提供帮助。你会添加哪些决定命运的观念?请尽情发挥想象。已经有 500 页的鸿篇巨著论证列表中的第一个和最后一个观念奠定了人类处境,而这些事件在《创世记》中有所回响4。尽管采用了极为奇幻的时间线,这些邪典名著仍被引用了数千次:Julian Jaynes 断言“我(I)”是在 3,200 年前才传播开的,而 Chris Knight 则认为性罢工早在“走出非洲”迁徙之前就已出现(神话真的能存续那么久吗?)。无论哪种情况,如果这些观念在冰河时代末期传播开来,都可以解决慧性悖论。那为什么不可以呢?

模因夏娃理论的主要弱点在于,大多数观念都是渐进式的。真会有一个单独的人,第一次意识到自己的必死性,或者第一次开始计数吗?是否有人做出了足够巨大的单次贡献,以至于可以被记为第一个具备慧性的人?牛顿发明了微积分,但他著名地说自己是“站在巨人的肩膀上”。沿着巨人堆往下看,是否存在一位“慧性界的牛顿”,他(或她)独自将自己从单纯的动物考量之上拔高?一位始祖,如同埃及的原初神阿图姆(Atum),通过呼唤自己的名字而将自我召唤为存在。(如果你愿意,可以说他是“拽着自己的靴带把自己拉了起来”。)或者,如同普罗米修斯——其名直译为“先见 / 预思(forethought)”——那样,反抗奥林匹斯众神并掌握自己的能动性。又或者,如同本理论的同名人物夏娃,第一次理解了善与恶的区别。如果模因夏娃不只是一个构想,那么上述任何一种发现都足以配得上她的名号。

另一个需要考虑的点是,上述列表中的观念并非彼此独立。例如,心理时间旅行和代词可能与“我在(I am)”一同出现,并作为一个整体传播5。

重要的是,提出模因夏娃这一假设会导出一些可以被验证的预测,而且这些预测确实得到了印证。如果某些根本观念在较晚时期才被发现并传播,我们就应当预期会出现慧性悖论:人类文化在基因和解剖学起点之后明显滞后。具备慧性的能力会先于其表达形式出现。进一步说,这一假设预言文化基础最初是跨全球传播的,而这在进化时间尺度上可以发生得相当晚。如果是这样,我们就应当预期世界各地的创世神话会惊人地相似;但如果这些神话可以追溯到我们的基因根源,或者是彼此独立发明的,那就不会如此。令人惊讶的是,有相当充分的论证表明,世界各地的创世神话源自一个共同的根,因为它们包含许多相同的要素。

这一点在其他几个例子中同样成立:使用牛吼器(bullroarer)的神秘宗教、七姐妹(昴宿星团)以及蛇崇拜。在全世界范围内,这些都与人类处境的奠基相关,因此通常被解释为在 5万–10万年前、走出非洲迁徙之前就已经传播开来。但这与慧性悖论发生冲突;如果把这些事件放在如此久远的年代,我们却看不到任何足以产生神秘宗教、神话、神祇,甚至完整语法语言的高度发达文化的痕迹。

在众多全球文化扩散的例证面前,模因夏娃是唯一连贯的慧性悖论解答。 鉴于像“七姐妹”这样的故事具有全球分布,它们要么已经存续了 5万–10万年,要么原住民文化之间的模因交织程度远超我们的想象。如果神话可以存续 10 万年,那么关于 1 万年前开启文明的那场心理—文化革命,理应会有一些文化记忆被保留下来。另一方面,如果全球神话的传播晚于 5 万年前,那么具备慧性的文化也可以如此,从而解决慧性悖论。

无论哪种情况,世界各地的创世神话都讲述了这样一个时代:他们的祖先要么发现了人类处境,要么这一处境是由奇异的来访者带给他们的。Mircea Eliade,现代比较宗教学的奠基人之一,将这些来访者描述为:

“在某种意义上与人类历史上一个可怕却决定性的时刻相关的神话人物。这些存在揭示了某些神圣的奥秘或某些社会行为模式,从而根本性地改变了人类的生存方式,并因此改变了他们的宗教和社会制度。” ——《启蒙礼与象征:诞生与再生的奥秘》(Rites and Symbols of Initiation: The Mysteries of Birth and Rebirth,1984)

结论#

[图片:原文中的可视化内容]亚当与夏娃,William Blake,1808 年

模因夏娃(Memetic Eve):第一个产生具备慧性的思想,并成功与他人分享,从而成为人类文化基础的人。

我看不出有什么理由要否定模因夏娃。唯一需要成立的是:在人类真正发现某些独具人类特色的观念之前,人类已经潜在地具备理解这些观念的能力。一旦这些观念被发现,它们很可能是适应性的——有助于生存与繁衍——因此会传播并持续下来。想象一下第一个拥有创世神话或代词的部落。当这些发明者与在文化上一片空白的邻居接触时,这些观念就会如洪水般涌入那片空白。既然代词一旦被发明出来,为什么不会传播开来呢?

人类的基因根源可以追溯到30 万年前。模因夏娃可能更为近期,但如果她生活在比如说 10 万年前,那就没什么有趣之处了。她的故事会像线粒体夏娃一样被时间湮没。但慧性只是在最近 1 万年(或者更宽泛地说,5 万年)才广泛存在。在这一时间范围内,我们拥有许多理解观念传播的工具,包括比较神话学。无数神话已经存续了这么久,其中包括关于自我意识发现的神话,例如阿图姆(Atum)、Aham以及亚当(Adam)6。此外,即便我们永远无法确切理解模因夏娃究竟发现了什么,她在过去 5 万年内存在这一点本身就完全解决了慧性悖论。相对于基因根源的时间延迟并不是问题,因为观念可以跨越基因谱系。

接下来,我的计划是逐个地区考察向慧性的转变,直到形成一幅全球图景。以下是这些文章将要涵盖内容的提纲:

在人类起源研究中,澳大利亚常常被忽视。我会从那里开始,因为它提供了一个特别鲜明的慧性悖论案例:该地区向“现代”行为的转变最近可能发生在 7,000 年前。这与彩虹蛇(Rainbow Serpent)的传播、代词 na、创世神话以及以牛吼器为特色的启蒙仪式(神圣的仪式乐器)的传播相吻合。许多学者认为,这些文化要素是从澳大利亚之外被引入的。

近东地区向慧性的转变是研究得最充分的。考古学家 Jacques Cauvin 例如认为,农业革命是由符号革命引发的,而这一点在《创世记》和希腊神秘宗教中有所记忆(其中一些神秘宗教在启蒙仪式中使用牛吼器)。Cauvin 及其他学者对这些观念的扩散做了大量研究,例如“女性与蛇参与了农业发明”这一主题,在从非洲到巴布亚新几内亚的神话中都可以找到(当然也包括《创世记》)。

人类在美洲居住了数万年,却没有制造出哪怕一颗珠子那样具有艺术性的东西。然后,大约在 13,000 年前,克洛维斯文化(Clovis culture)出现了,传播他们的慧性工具箱(包括牛吼器启蒙仪式、蛇崇拜,以及可能的代词 na)。

模因夏娃假说要求存在某个观念,其传播使人类文化得以建立。我承认,这并不是一个原创性的建议。几代以来,人类学家一直在争论宗教是否源自一个共同根源。关于扩散的最佳证据是牛吼器,但不幸的是,人类学家已经停止研究它,因为他们正忙于通过“在自慰方面变得非常擅长”来理解人类处境。因此,收集并分析过去 150 年关于牛吼器的学术成果这一任务就落在了我身上,而我目前正与一篇穷尽式的长文搏斗。

如果这些内容听起来有趣,请分享这篇文章!也欢迎订阅,一同踏上这段旅程。

为了帮助直观理解为什么一个谱系会战胜所有其他谱系,可以想象一下:如果 Y 染色体上出现了一个有利突变,使某个男性将自己的基因传递下去的概率提高了 0.01%。在数千代之后,他的后代就会挤掉竞争者。只需要极其微小的优势即可。此外,即便没有优势,在足够长的时间里,仅凭偶然(遗传漂变),单一谱系最终也会占据主导。因此,Y 染色体和线粒体 DNA 的家谱树都会在遥远的过去收敛到一个共同根。 ↩︎

我选择“夏娃”而不是“亚当”并不是在搞政治正确。第一个具备慧性的观念很可能与“心智理论”(Theory of Mind)或语言有关,而在这些方面,女性具有优势。更多内容可参见《意识的夏娃理论》(Eve Theory of Consciousness)中的“原初母系制(Primordial Matriarchy)”一节。 ↩︎

我对“只是分别善恶树上的果子,你不可吃,因为你吃的日子必定死”(“But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.”)的理解。 ↩︎

关于 Jaynes 和 Knight 所提出理论的概要,见链接。Knight 确实认为,人类处境始于女性开始集体用性来换取食物的那一刻。对他而言,“至少先请我吃顿饭(at least buy me dinner first)”就是那个开启一切的模因。至于与《创世记》的关联,见 Knight《Blood Relations》第 482 页:“一种国际神话(An International Myth)不仅可以假定‘蛇’这一形象可以追溯到现代人类首次进入澳大利亚之时。它在世界神话中的核心地位(Mundkur 1983)暗示它更为古老。Mountford(1978: 23)指出,彩虹蛇神话的各种版本‘似乎属于所有民族,不论时间与种族’。古老的希伯来父权神话熟悉与女性‘邪恶’相关联的、具有超自然力量的蛇意象。在《创世记》的神话中,正是当蛇诱惑夏娃‘品尝分别善恶树上的果子’时,人类才第一次意识到性别之间的差异(Leach 1961b)。”Jaynes 则直接得多,把《创世记》作为关键证据。 ↩︎

事实上,在《The Recursive Mind: The Origins of Human Language, Thought, and Civilization》中,语言学家兼心理学家 Michael Corballis 认为,递归是一个紧密的整体包裹,其中包括语法、计数、心理时间旅行以及高阶思维。我的猜测是,他也不会反对把代词纳入其中,因为他有一节专门讨论递归如何使“我思故我在(I think, therefore I am)”成为可能。 ↩︎

将此与“愤怒鹅(Angry Goose)模因”联系起来,该模因问道:“第一个观念从何而来?”请考虑一段 2,600 年前的文本:“太初唯有大我(Great Self),其形如人。它反思时,除了自己什么也没发现。于是它的第一句话是:‘这就是我!(This am I!)’‘我’(Aham)这个名字由此而生。”——《广森林奥义书》(Brihadaranyaka Upanishad)1.4.1。在 Joseph Campbell 的最后一本书中,他描述了所有故事如何从这一刻绽放出来:在那则出自《广森林奥义书》的古老创世神话中,万有之存在(Being-of-all-beings)在太初想到“我”,并立刻体验到,首先是恐惧,然后是欲望。而在那种情形下,欲望并不是为了进食,而是为了成为二者,然后繁衍。在这一原初主题组合中——首先是统一,尽管尚未具备自觉;接着是对自我存在的意识以及对灭绝的即时恐惧;然后是欲望,先是对“他者”的欲望,再是与“他者”合一的欲望——我们拥有了一组“基本观念”(elementary ideas),用 Adolf Bastian 恰当的术语来说,这些观念在整个人类神话史中被不断奏响、转调、发展、再度奏响。第一个观念是“我(I)”,从原初的认知汤中将自己呼唤出来,正如埃及人与印度教徒所说的那样。此种领悟的递归结构随后可以产生构成整个人类文化的分形模因。欲了解更多内容,请参阅我那篇顺着这条线索写就的 30,000 字长文: ↩︎