摘自 Vectors of Mind —— 图片见原文。

我想在高尔顿的词汇假说上再补充一个第三条公设:

对某一群体而言重要的人格特征,最终会成为该群体语言的一部分。

越重要的人格特征越有可能被编码为单个词语。

首要潜在因子代表了将我们塑造成“人类”的社会选择方向。

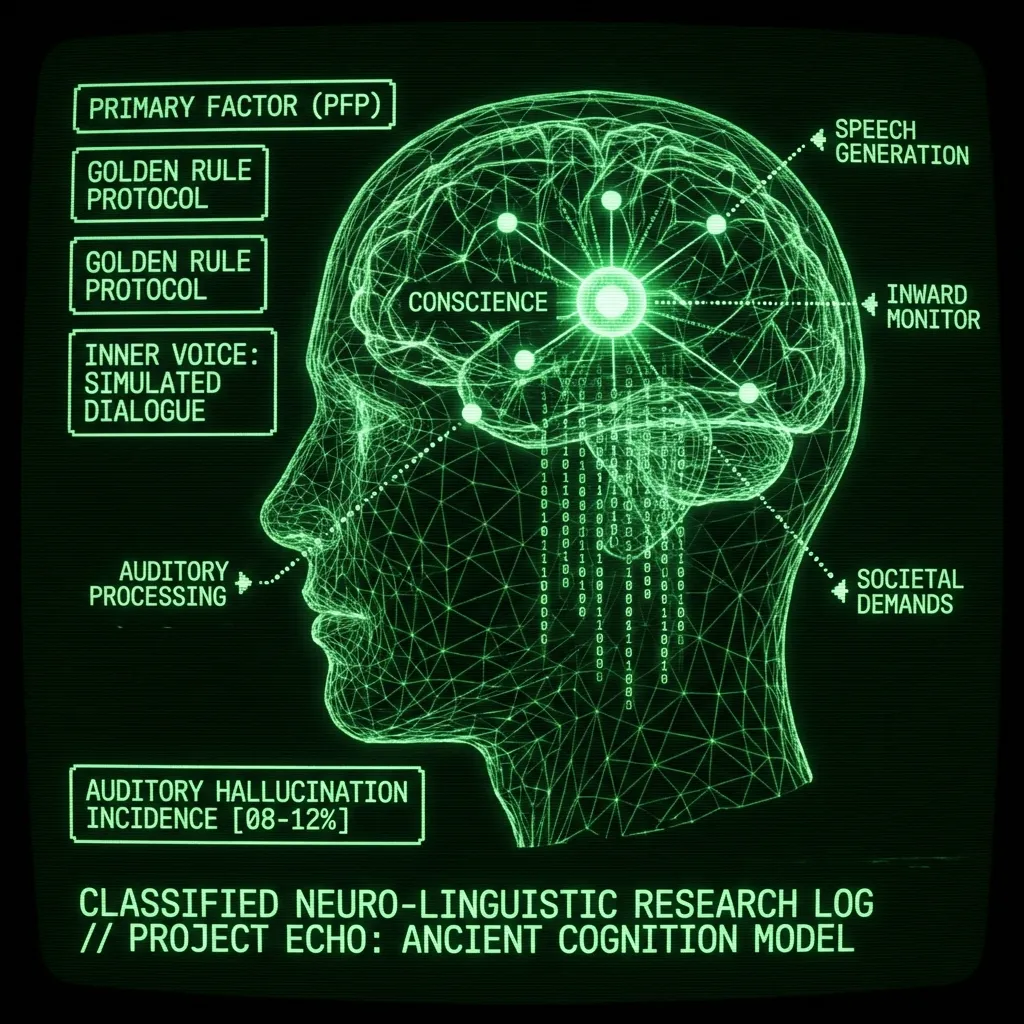

在上一篇文章中,我论证了人格首要因子(Primary Factor of Personality, PFP)可以概括为遵循“黄金法则”的倾向:你是否会以希望别人对待你的方式来对待他人。让它在我们的进化中发挥作用,其实是对高尔顿的表兄达尔文一个观察的重新表述。

在语言能力获得之后,群体的愿望得以表达,对于每个成员应当如何为公共利益而行动的共同意见,自然会在至高程度上成为行动的指南。~ 《人类的由来》

[图片:原文中的可视化内容]你体内住着两只猿

PFP 描述的是:在一个复杂社会中彼此依赖的生物,被鼓励“变成什么样”。这种依赖被写进了我们的身体。想想我们那脆弱的下颌和消化道,需要熟食才能运作,或者我们幼态持续的面孔。我们靠他人的善意而活。

它也被写进了我们超大的大脑:漫长的发育期、无与伦比的沟通能力、必须加入群体的需求。以及我们最具决定性的特征——良心,那是社会在我们头脑中的声音。正如达尔文所说:

我完全赞同那些作者的判断:在人与低等动物的一切差异之中,道德感或良心无疑是最重要的。

本文探讨这样一个观点:人类进化出了内在言语,作为一种原始形式的“前良心”——“一种内在的监控者,[它]会告诉动物,遵循某一冲动而不是另一种冲动会更好”1。

作为一条认识论注脚,内在语言的起源比外在语言的起源更具猜测性。根据维基百科,关于后者的争论曾经历一个长达一个世纪的“禁研期”,因为证据的匮乏与理论的泛滥对学者而言就像可卡因(尤其是对物理学家2)。换句话说,这是本博客的完美素材。

多种多样的内在声音#

在我们对起源进行假设之前,先看看现代内在声音的诸多形式。

[图片:原文中的可视化内容]内在声音有许多类型。它们的共同点是能够建模不同的观点

人们花在“活跃的内在声音”上的时间存在显著差异。比如,可以看看对这些热门推文的回应。或者,正如一位没有内在声音的人描述的那样:

里韦拉说,在某些方面,没有内在独白对她是有利的,因为她可以相对容易地屏蔽负面记忆或想法。

这也带来了一些挑战。她说,在她成长过程中,母亲经常告诉她要在说话前先想一想,但她做不到。

“ 我可以很直白,而且完全没有过滤。有时候我会说一些我不该说的话,”她说。“ 人们往往知道我在想什么,因为我会一五一十地说出我在想什么。”

基本上就是你会预期的那样:更少的反刍,但也更缺乏社交圆滑。那些需要一点欺骗——善意谎言——的小客套根本不存在。

我们的内在声音并不总是代表“我们自己”;我们可以模拟一场对话,在其中扮演另一种视角。然而,同样常见的是,“听到”一些来自我们自主控制之外的其他视角。根据不同的定义,大多数人一生中可能都会偶尔经历听觉幻觉。最早的此类调查——1894 年的幻觉普查——采访了 17,000 名(!)健康成年人。该研究报告的终生发生率为男性 8%,女性 12%。更近期对大学生的调查显示比例要高得多。Posey 和 Losch 发现,71% 的学生至少经历过短暂、偶发的幻听声音,39% 报告听到自己的想法被“说”出来。另一项针对大学生的研究发现,30–40% 报告听到过声音,而在这些人中,近一半报告在调查前一个月内就发生过一次。这是一个巨大的范围,取决于你问的是什么。声音(例如脚步声)和自己的名字最常见。完整的句子则相对罕见。

一项针对 5–12 岁 1800 名儿童的研究发现,46% 报告有想象中的朋友,作者认为其在形态上与正常成人的幻觉体验相似。

在全球范围内,即便是那些可被归类为精神分裂症的“声音”,不同文化对其的解释也存在显著差异。例如,论文 Nga Whakawhitinga (standing at the crossroads): How Maori understand what Western psychiatry calls ‘‘schizophrenia’,’ 中就包含了一些访谈。

对我来说,听到声音就像早上向你的 whanau(家人)问好一样,这没什么不寻常的。(CSW)

我对这件事的理解是:如果有人告诉我,他们看到一个我看不到的人站在房间里,我会完全接受,那里确实有东西。他们确实能看见。我就是这样理解的。(KAU/MAN)

他们会在事情即将变糟时来到我身边……有时候他们会告诉我该做什么,如果我照做了,我就能挺过去。我过去以为他们的到来意味着我又要疯了,但现在我意识到,在艰难的时候,他们是来帮我度过难关的。(TW)是的,他们中很多都有一些需要被完成的事。你会知道什么时候轮到你去做,他们一点也不含蓄,他们会向你展示你需要做什么,而且在你做之前他们不会停下来。(TW)

令人着迷的是,我们心灵景观中如此根本的一个方面,在不同人和不同社会之间竟然可以有如此大的差异。这些体验在某种意义上构成一个连续谱,但也在“种类”上构成一个谱;听觉幻觉与自我反刍式的内部对话之间,在现象学上存在鲜明差异,前者包括失去能动感的体验。

内在声音的功能#

Geva 和 Fernyhough 在 A Penny for Your Thoughts: Children’s Inner Speech and Its Neuro-Development 中对关于内在言语起源的竞争性理论做了综述:

关于语言究竟是作为象征性思维(使用内在言语)的机制而进化而来(Everaert et al., 2015, 2017),还是作为交流手段而进化而来(Pinker and Jackendoff, 2005; Corballis, 2017),存在激烈争论。Jackendoff (1996) 及其他学者(Rijntjes et al., 2012)讨论了内在言语在人类进化中的重要性,认为内在言语的发展支持了更复杂和抽象的思维。然而,Pinker and Jackendoff (2005) 强调,在他们看来,语言最初是作为交流手段而进化的,而内在言语是一个“副产品”:是将外在言语内化的后期进化发展,进而支持了更复杂的思维。

也就是说,内在言语要么是为了让我们更擅长抽象思维而进化出来的,要么是外在言语的结果,碰巧也让我们在抽象思维以及外在言语上更出色。在这一总体框架内,一篇近期论文则具体主张,内在言语是为欺骗而适应出来的——即在不向周围人泄露的情况下“在心里说话”的能力。我提出另一种可能:我们所谓的内在言语,是社会性要求的下游听觉幻觉。也就是说,最初的内在声音是驯化的代理人,鼓励听者考虑部落的意志:不要打人、分享食物、服从上级。要做个好人。

虽然抽象推理3、欺骗以及更好的外在言语确实有用,但确保互惠利他是根本。正如达尔文所说,一旦我们拥有外在语言,主要的选择压力就在于赢得群体的青睐。与内在言语相关的其他能力可以后来再来。

这些要求的内容,对任何一个脑中住着“肩上天使”的读者来说都再熟悉不过(关于“恶魔”稍后再谈)。然而,原始良心被体验到的方式,很可能对我们来说是陌生的。没有理由认为,对内在声音的“认同”与声音开始说话是同时发生的。事实上,有相当多证据表明,这种认同是在有口述历史的时间范围内才出现的。

朱利安·杰恩斯与二分心智#

这正是朱利安·杰恩斯在《二分心智的崩溃与意识的起源》(The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind)一书中提出的论点。他认为,直到大约 3500 年前,人类还会在大脑一侧“幻听”到社会的要求,然后在另一侧听从并执行。那时没有内省、没有反刍、也没有意识。正如一篇近期文章所概括的那样:

根据杰恩斯的观点,在意识出现之前,人类心智是二分的,即被分为两个部分:一个决策部分和一个服从部分。重要的是,这两个部分都不是有意识的。对于简单行为,二分心智的人是习惯的生物,遵循已建立良好的惯例和行为模式。然而,偶尔会出现某种情境,使得惯例和习惯不足以应对。在这些情境中,心智的决策部分会被征召上阵。它会通过发出听觉命令来指导行为。关键在于,这些命令并不被视为自我生成的。相反,二分心智的人会体验到这些命令是由外部代理发出的。对杰恩斯而言,这一二分心智的特性解释了人类社会中“神”的起源——人类将这些听觉幻觉视为他们的神所说的话。

在本文中,不必纠结于他论断的“绝对性”或“最近性”。如上引文所指出,对杰恩斯而言,意志是意识的核心。杰恩斯是一个天生用来向风车发起冲锋的人,他在书的第一章中致力于论证:意识可以还原为意志。对本文来说,只要相信“用语言思考”是一个巨变就足够了。

那么,杰恩斯是谁?一位同事形容他是:“一位老派的、具有相当深度和巨大野心的业余学者,随好奇心所至而行。” 作为一个嗜酒者和牧师之子,他在非终身教职的教授和剧作家之间辗转,工作断断续续。他因拒绝征兵而入狱,包括拒绝为军队承担行政工作。他向美国司法部长递交辞呈时写道:“我们能否在一个邪恶体系的逻辑之内为其毁灭而工作?耶稣不这么认为……我也不。” 在描述促成此书的灵光一现时,他写道:

二十多岁后期,我独自住在波士顿灯塔山,有大约一周时间,我一直在研究并自闭式地思索本书中的一些问题,尤其是关于什么是知识以及我们如何能知道任何东西的问题。我的信念与疑虑在有时颇为矫饰的认识论迷雾中盘旋,找不到落脚点。某天下午,我在智识绝望中躺倒在沙发上。突然,在一片绝对的寂静中,从我右上方传来一个坚定、清晰而响亮的声音,说道:“把认识者纳入被认识之中!”它把我从沙发上拽了起来,我荒唐地叫了一声“喂?”,四处寻找房间里还有谁。那个声音有一个精确的位置。那里没人!甚至在我羞怯地查看的墙后也没有。我并不把这句朦胧的深刻话语视为神启,但我确实认为,它与那些过去声称自己被特别拣选的人所听到的东西是类似的。

接着他解释了埃及神祇的本质:

奥西里斯——直截了当地说到关键之处——并不是一个“垂死之神”,不是“被死亡咒语所缠绕的生命”,也不是一个“死神”,如现代诠释者所说。他是一个已死国王的幻听之声,其训诫仍然具有分量。既然仍能听到他的声音,那么从中发出声音的身体被制成木乃伊,并在墓室中配备生活所需的一切:食物、饮料、奴隶、女人,一应俱全,这就毫不矛盾。并不存在什么从他身上发出的神秘力量;只是他被记忆的声音,以幻觉的形式出现在那些曾认识他的人面前,并且像他在停止移动和呼吸之前那样训诫或建议。

[图片:原文中的可视化内容]来自来世的神王:“再多点后宫。”(不知为何,dalle 并不认为 “harem” 是 haram)

根据杰恩斯的说法,金字塔是二分心智的纪念碑。臣民记得神王的声音,并在他死后继续为其利益而劳作。在那个时代,我们还没有空间进行反思。

在二分心智时代,二分心智本身就是社会控制,而不是恐惧、压制,甚至法律。没有私人野心、没有私人怨恨、没有私人挫折、没有任何私人之物,因为二分心智的人没有可以“私密”的内部“空间”,也没有可以与之“私密”的类比自我。

老实说,我很难相信,在地理大发现之前,世界上大部分地方都被自动机(他的用词!)所占据。这太近了,是一座心理上的鸿沟。我_可以_相信,人类在某个阶段确实是二分心智的,直到后来才开始与内在声音认同;而不提这位如此巧妙描述这一点的人,会是不恰当的。想要更完整了解其观点的人,可以阅读对他作品的诸多评论:Matt McClendon、Kevin Simler、Scott Alexander 以及 Nautilis。还有一个相对活跃的线上论坛——Julian Jaynes Society。

精神分裂症的悖论#

践行黄金法则需要“心智理论”(Theory of Mind, ToM)。“如果我是他们,在那种处境下,我希望别人怎样对待我?” 更一般地说,有效沟通也需要 ToM。“我要怎样才能让他们理解如何制作这个箭头?他们目前的误解是什么?” 语言的发展必然释放出巨大的选择压力,偏向那些越来越擅长模拟他人心智的头脑。分子生物学在《Interrogating the Evolutionary Paradox of Schizophrenia (2019)》一文中,为这一能力的连锁后果提供了一些线索:

精神分裂症是一种全球患病率约为 1% 的精神障碍。其高遗传率以及患者生育力的降低,提出了一个进化悖论:为何负向选择在进化过程中没有消除与精神分裂症相关的等位基因?

…

在图 4中,我们提出了一个简单的初步框架,将我们的结果整合进进化背景。我们的框架采纳了“副产品假说”的观点,即随着社会大脑、语言和高阶认知功能的发展,精神分裂症风险等位基因的数量增加(Crow, 2000; Burns, 2004)。与这一观点一致,我们推测在大约 10–15 万年前(Burns, 2004),即现代人类走出非洲之前(Stringer and Andrews, 1988),存在一个“转折点”,在那时精神分裂症风险等位基因的数量达到了平台期。此后,在负向选择压力下,精神分裂症风险等位基因在现代人类基因组中被逐步但缓慢地清除。

GWAS 仍然很年轻,作者也提出了许多限定条件。但这一时间线既解释了精神分裂症的人群遗传学,又与一个合理的“内在言语起点”在“精神分裂症高峰期”相吻合。

在某个阈值之上,帮助 ToM 的基因也会产生听觉幻觉。当还没有内在声音时,ToM 和精神分裂症等位基因处于正向选择之下。一旦听觉幻觉成为一种表型——在语言发展之后的某个时间点——就出现了针对幻觉的选择(但仍然保留对 ToM 的选择)。

那些声音是什么样的?#

想象第一个听到“声音”的人正在采浆果。森林突然诡异地安静下来,一个声音大喊:“跑!有熊!”不清楚这个人是否有能力去想:“那是什么声音?”,或者会不会立刻与之认同。即便抽象思考是可能的,对这一声音的一个可能解释也会是某种“灵体代理”。这类信念至今仍存在于每一种文化中。

数千年之后,我们只能对那些声音会说什么进行猜测。如果它们是由我们过度活跃的、为践行黄金法则而设计的心智理论所产生,那么它们就是社会的要求。

杰恩斯认为,这产生了神王以及像吉萨金字塔那样巨大的“副产物穹饰”(spandrels)。社会,尤其是当它变得等级化之后,可以提出各种各样的要求。但总体而言,这在个体层面是适应性的:那些拥有“功能性内在声音”的人会产生更多后代。(这会不会是我们战胜尼安德特人的优势?人类政治中的“疯子理论”。)

提升适应度的亲社会声音可能会指示其宿主去顺从、做个好队友。“忍耐!分享!保护神牛!”

[图片:原文中的可视化内容]亲友、无论生者还是死者,都会是二分心智中的常驻角色。这与内在家庭系统心理治疗模型相似。

我们也可以想象有声音在催促:“撒谎!欺骗!偷窃!” 这有时确实是适应性的,但在你一生都与同样 50 个人互动时,这些行为就复杂得多。正如达尔文所说,对人类而言,互惠利他才是游戏的本质。我认为,我们发展出“肩上恶魔”——为个人利益背叛的能力——是在更晚的时候。

当然,这一系统在早期是粗糙的,存在许多失效模式。当社会提出相互冲突的要求时怎么办?或者要求太多时怎么办?例如,是什么样的“模因之神”会号召狂热者自焚?《人类的由来》中就包括一个有趣的案例,展示了对“家族幽灵”的责任感如何“走火”。

兰多医生在西澳大利亚担任治安法官,他讲述说,他农场上的一位土著,在失去一位因疾病去世的妻子后,来到他面前说:“他要去一个遥远的部落去用长矛刺死一个女人,以满足他对妻子的责任感。我告诉他,如果他这么做,我会把他终身监禁。他在农场待了几个月,但变得极度消瘦,并抱怨说他无法休息或进食,他妻子的灵魂在纠缠他,因为他没有以命抵命。我态度坚决,向他保证,如果他那样做,什么都救不了他。”尽管如此,这名男子还是消失了一年多,然后精神饱满地回来;他的另一位妻子告诉兰多医生,她的丈夫已经杀死了一个属于遥远部落的女人;但不可能获得这一行为的法律证据。

或许,在我们第一次听到声音时,我们是“融入社会”的专家,就像松鼠是“藏坚果”的专家一样。它们有一套复杂的策略,会考虑其他坚果的可得性、是否有人在旁观看以及季节时间。据一位松鼠专家所说,“动物的聪明程度恰好与它们的需要相匹配,人类也不例外。它们进化出来是为了解决某一类特定问题,对松鼠来说,这个问题就是储存食物并在之后找到它们。它们在这个问题上非常在行。” 那么,为什么在一开始,“解决社会问题”会有所不同呢?松鼠无法对自己的藏坚果策略进行内省。同样地,在二分心智理论中,人类或许也无法对自己的社会策略进行内省,或察觉它何时将自己引入歧途。我们是“窄域”的自我驯化专家:Homo Schizo。

[图片:原文中的可视化内容]图示:克罗马农人发现了上帝

利他主义与群体选择#

关于利他主义是否需要群体选择,存在一场持续的争论。自私基因的算术告诉我们,我应该为两个兄弟或八个堂表亲献出生命。但我们看到,人们经常为陌生人牺牲。这是我们最具决定性的特征之一,但许多论文仍声称这是一个进化错误。对利他主义的一种解释是群体选择,认为更利他的群体倾向于取代更自私的群体。然而,群体选择理论受制于“搭便车者问题”:最适应的策略是成为一个利他部落中的自私成员。大多数进化生物学家拒绝群体选择。那么,人类究竟是如何变得如此利他的呢?

2020年的一篇论文提出,事实上并不需要强形式的群体选择。只要一个群体能够形成利他规范并惩罚背叛者就足够了。二分心智(bicameral mind)正是这样一种可能由这种选择压力产生的机制。

为了给出其他解决方案的背景,可以看看2012年的论文:Possible genetic and epigenetic links between human inner speech, schizophrenia and altruism。该文使用“适应外用”(exaptation)与“误适应外用”(mis-exaptation)的框架来调和这三种特征。Exapatation,或“被挪用的适应”,是指某一特征最初因某种原因而产生,随后又因另一种用途而受到选择。羽毛是典型例子:它们最初是作为体温调节结构而被选择,后来又被挪用于飞行。误适应外用则是指某种适应产生了新的、有害的特征。该论文认为,精神分裂症和利他主义都是内在言语(inner speech)的误适应外用。

关于将内在言语视为一种用于伦理目的的适应外用的报告极为众多:苏格拉底是其中最著名的例子之一,如柏拉图所记载,尤其是在《申辩篇》中,他的内在言语展示了其对伦理行为的相关性(参见如 Reale, 2001)。另一个有趣的例子,但处于心理稳态、生理与病理之间的边界,是塔索(Tasso)与其“熟悉者”(Genius)之间的对话。莱奥帕尔迪(Leopardi, 1834)的一段文字对此有所描述,其中 Genius(即塔索的内在言语;见附录1 图版a)在塔索被囚期间安慰这位诗人。需要指出的是,塔索以一种精神分裂式的态度,将其 Genius 的声音接受为一个外在的、真实的实体。即便在后来的文学中(见附录1 图版b),托马斯·曼(Thomas Mann)的《魔山》(Mann, 1924)中狂热者纳普塔(Naphta)与人文主义者塞特姆布里尼(Settembrini)之间的对话,以及《浮士德博士》中魔鬼与作曲家阿德里安·莱弗丘恩(Adrian Leverkuhn)之间的对话,都可以被视为作者自身内在言语的外化(以曼的手稿形式呈现),其内容触及折磨创造性天才的伦理冲突之本质。

应当再次强调内在言语的重要性,因为它使我们能够将共情与关怀的范围扩展到其他动物所无法达到的程度。尤其是,类比能力使得我们能够在一个人类群体与另一个不熟悉的群体之间发现相似性,并通过这种“外在考量”(external considering)来促进对这些人的共情(Eisler and Levine, 2002)。如果我们大脑中理性与情感过程之间的联系(其中眶内侧前额叶皮层尤为关键)处于最佳工作状态,那么类比——对他人困境的感知——就会引发共情(见 Barnes and Thagard, 1997; Eslinger, 1998),从而使不同个体与群体之间的合作与相互关怀成为更有可能的结果。

基于二分心智理论,也许我们应当考虑一个相反的进化路径:即互惠利他选择出了类似精神分裂的心智,这种心智易于接受促进亲社会行为的听觉幻觉。后来,我们经历了二分心智的崩解,产生了现代的内在言语。这样就能解释这三种特征,而无需将我们最具代表性的特征视为一种进化意外。此外,这一设想也与塔索、苏格拉底以及毛利人的理解相契合。

意识是程度问题吗?#

在比较人类与动物的内在生活时,杰恩斯写道:

鸿沟之巨大令人震惊。人类与其他哺乳动物的情感生活确实惊人地相似。但若过分聚焦于这种相似性,就会忘记这道鸿沟的存在。人类的理性生活——他的文化、历史、宗教与科学——与我们在宇宙中所知的任何其他事物都截然不同。这是事实。仿佛所有生命都进化到某个点上,然后在我们身上向右拐了一个直角,径直在一个不同的方向上爆炸开来。

这与达尔文在允许人类例外论(human exceptionalism)时的评论相一致:

如果能够证明某些高级心智能力,如形成一般概念、自我意识等,绝对是人类所独有的——这似乎极不可能——那么这些特质很可能只是其他高度发达智力能力的附带结果;而这些能力又主要是对一种完美语言持续使用的结果。

如前所述,这篇文章并不以二分心智崩解所带来变化的幅度为前提。它可以是程度问题,而所提出的机制依然颇具趣味。然而,我认为在二分心智时代,“我思故我在”会是一种范畴错误。那时并不存在一个可以思考或认同的“自我”。“我”是后来才出现的。

对我们的讨论而言,只要承认内在言语“对认知非常重要”就足够了。即便其影响只是程度问题,这些程度也是我们物种最独特之处。

[Image: Visual content from original post]眼睛思考,故而存在

结论#

语言最初是如何进入我们头脑的?这是引发我走向二分心智理论之旅的问题。**向现代认知的转变必然遵循自然选择。在一个只有外在言语的世界中,最适应的后续适应应当是能够捕捉互惠利他的机制。**关于社会要求的言语幻觉就可能是这样一种机制。即便在今天,尽管存在负向选择压力,精神分裂症仍然广泛存在,而且大多数人都曾经历过幻觉。

杰恩斯在我们的青铜时代心态中发现了二分心智的回声。为何从复活节岛到埃及的石器时代人类,会在全球各地堆满献给诸神的纪念碑?为何《伊利亚特》中的自我概念如此陌生?由于他在最早的书面文本中发现了证据,杰恩斯将二分文化在有文字记录这一侧的终结时间定在公元前约1500年。要将这一时间点与诸如卡韦萨·德·巴卡的记载相协调却颇为困难——这位遇难的征服者与美洲原住民共同生活了八年。或者再看阿兹特克人复杂的哲学体系。在道金斯看来:

这是那种要么完全是垃圾,要么是登峰造极的天才之作的书,中间没有任何地带!很可能是前者,但我还是要对冲一下自己的赌注。

在我看来,二分心智框架最终湮没无闻,是因为其令人难以置信的年代断定以及对模因进化的依赖。在崩解之后,对于一种能够轻易接受新“心智理论”(ToM)的脑来说,会存在一个极为陡峭的适应度景观。我们与二分心智人类之间的差异不仅仅是文化上的。

我们应当记得,在过去十万年中必然发生过_某种_认知革命。语言是运行在旧硬件上的新发明,并且迅速进入心灵的中心舞台。推动内在言语发展的选择压力,最强来自抽象思维?语言能力?还是来自利他主义?如果不是后者,为何人类如此利他?为何幻觉如此常见?这条进化路径必然在文化与基因中留下痕迹。

我们需要的是一门意识的古生物学,在其中我们可以一层一层地辨析,这个我们称之为主观意识的隐喻化世界是如何被建构起来的,以及是在何种特定的社会压力下建构起来的。 ——朱利安·杰恩斯(Julian Jaynes)

下一篇文章将探讨是什么样的选择压力可能导致二分心智的崩解,以及这一过程可能发生在何时。其结果便是我们现代的心灵空间——极易陷入反刍思维。对我而言,最令人惊讶的认识之一是:我们的内在声音可能源自祖先试图遵循“黄金法则”的努力。“我”也许是在试图建模他人心智的过程中出现的。或者,用海明威的话来说:

没有人是一座孤岛,自成一体;每个人都是大陆的一片,整体的一部分;如果海水冲掉一块泥土,欧洲就会减少,正如一个海岬的消失,或是你朋友或你自己的领地的消失一样;任何人的死亡都使我受损,因为我与整个人类相连。因此,不要派人去打听丧钟为谁而鸣;它为你而鸣。

[Image: Visual content from original post]

投票#

我想尝试用投票的方式,看看哪些观点最能打动我(非常聪明的)读者。请不要搞lizardman constant那一套!

下面这个小按钮已经取代了诸神。点击它,他们就会在我耳边低语:“继续写”。