摘要

- 女娲与伏羲是中国神话中的原初创世神祇,被描绘为人首蛇身,象征其处于人神之间的临界地位。

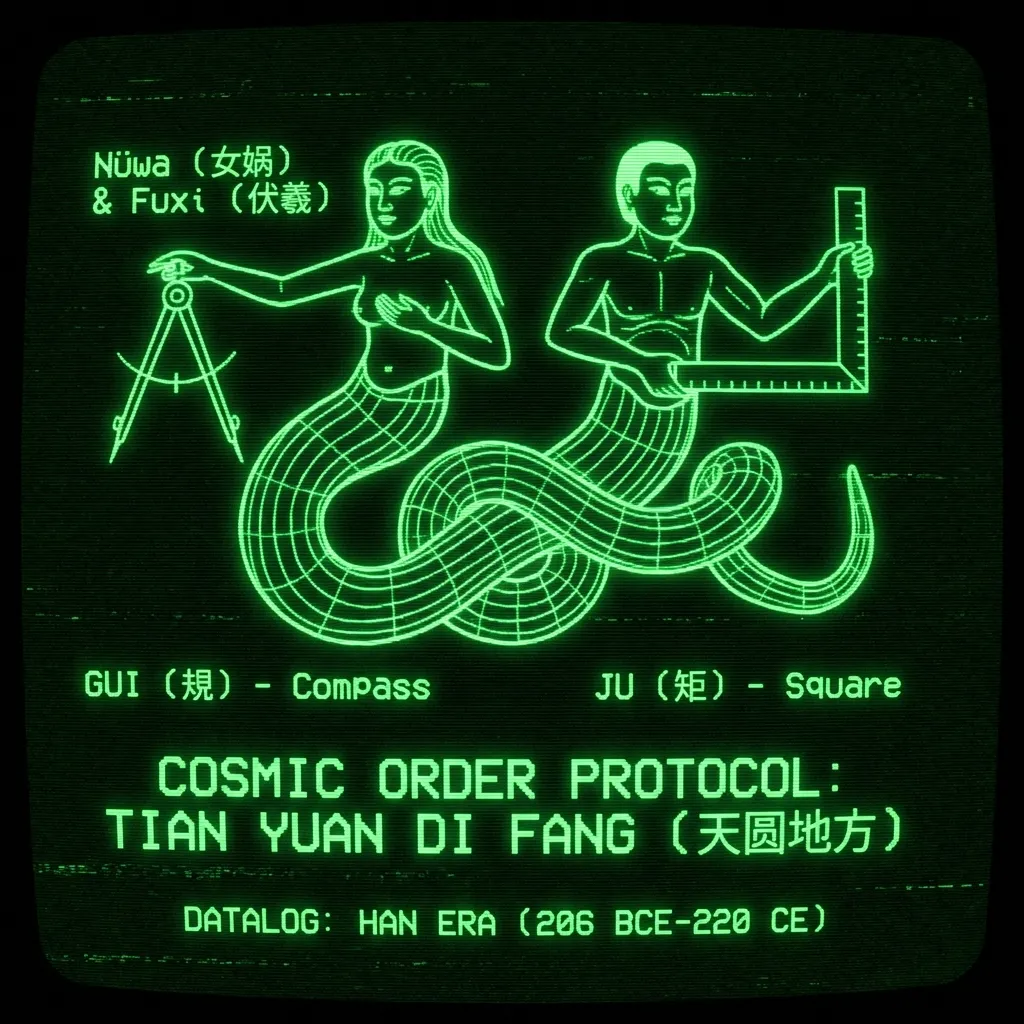

- 他们常被描绘为女娲执规(圆规)、伏羲执矩(曲尺),代表天与地,以及对混沌施加宇宙秩序。

- 类似的蛇之象征在世界诸多神话中出现,包括犹太—基督教传统中的伊甸蛇,但其道德意涵各不相同。

- 这些母题在各文化中的普遍性,暗示要么存在文化扩散,要么反映了人类造神叙事中的共同心理模式。

- 这些神话平行现象有助于理解不同文明如何构想创世、秩序,以及人类与宇宙权力之间的关系。

女娲与伏羲的历史与神话背景#

女娲与伏羲是中国神话中的核心人物,常被视为原初夫妻与人类的文化始祖。先秦文献已将他们描述为具蛇形特征的神祇。

例如,战国时期《楚辞·天问》云:“女娲人头蛇身”。又如汉代《山海经》记载女娲为“古神女而帝者,人面蛇身,一日中七十变”。这些早期文献确立了女娲与伏羲同属一类具有人与蛇(或龙)特征的创世神。

女娲被尊为人类的创造者与拯救者。一则传说中,她以黄土捏造人形,赋予生命,造就最初的人类。

另一则著名神话讲述女娲在宇宙大灾变后补天:“四极废,九州裂;天不兼覆,地不周载……女娲炼五色石以补苍天”。(原文:“女娲炼五色石以补苍天……”。)在这一见于西汉《淮南子》等文献的故事中,女娲还以巨鳌之足立四极,斩杀毒龙,止息洪水,从而拯救世界。

由于此类功绩,后世典籍将她尊入“三皇”之列——上古传说中的圣王,并记载她被奉为“天后”或“造物主”一类的创世女神。

伏羲则常被描绘为女娲之兄(或兄长)兼其夫。传统说法称,华胥氏之女踩踏巨人足迹而感孕,遂生伏羲。

伏羲被认为带来文明之始:发明渔网、文字或卦象、音乐,并创立婚姻制度。古老传统还认为,在一场大洪水之后,伏羲与女娲是仅存的幸存者,成为首对夫妻以繁衍后世。

这种兄妹婚配的创世故事见于多种早期汉文文献。《太平御览》(10世纪类书)记载一说:女娲以黄土造人,后因劳累不堪,遂与兄伏羲结为夫妇,共同延续人类繁衍。女娲与伏羲作为“原初夫妻”——兄妹结合以确保人类存续——的观念,遂成为后世民间传说中的常见主题。

原文引述——《楚辞·天问》:“女娲人头蛇身” 英文翻译:“Nüwa had a human’s head and the body of a snake.”(“女娲有人类的头与蛇的身体。”)这一约成书于公元前4世纪的早期描述凸显了她的混合形态,而在许多图像中,伏羲亦呈现相同形象。

至汉代(公元前206年—公元220年),女娲与伏羲作为人蛇混合体以及人类始祖的形象已牢固确立。司马迁《史记》将伏羲列为上古帝王之一,后世文献常将女娲与伏羲并列于古代帝王或神祇之中。汉代学者许慎在《说文解字》(公元2世纪)中释“娲”为“古之神女,化万物者”,凸显其造物者身份。因此,伏羲与女娲不仅是神话人物,亦是祭祀崇奉的对象。尤其是女娲,作为“母祖”被建庙立祠、设节庆祀典,并被祈为月老与妇女的守护神。伏羲则常因教民技艺、创制用于占筮的八卦而受崇敬。

总而言之,中国传统将女娲与伏羲记忆为人类的第一对夫妻与文化祖先。他们的结合是一场“宇宙婚姻”,其结果即文明本身。独特之处在于,他们并非被描绘为完全的人形,而是具兽形特征的神祇——半人半蛇——象征其处于创世黎明时的原初、临界地位。正如下文所述,这一图像通过他们手持的象征物而获得更深层的意义。

图像学:规与矩的母题#

在汉代艺术中,女娲与伏羲与特定器物相联系:女娲执规(规,gui),伏羲执矩(矩,ju)。这一组合在中国艺术中延续数千年,其特定图像大约在公元2世纪定型。例如,在河南南阳汉墓画像石(约公元165年)中,女娲与伏羲被描绘为蛇身相对而立,女娲手持圆规,伏羲手持曲尺。此种图像遂成典范,可见于墓砖、石棺、铜镜以及后世庙宇壁画与绘卷等多种媒介。关于规矩象征在跨文化传统中的更深入探讨,可参见我们的文章《Square and Compass Analysis》。

其象征意义极为深刻。规能画圆,象征天;矩为方,象征地。在中国宇宙观中,“天圆地方”——这一观念通过这两件工具被直接形象化。“规矩”一词在汉语中亦引申为“法度”“准则”之意。因此,执规之女娲与执矩之伏羲共同确立宇宙规范,将秩序施加于原初混沌。更深一层看,两位神祇蛇形的交缠构成类似太极图的形态——象征阴阳两种宇宙力量、雌雄二元原则的互补与动态平衡。

有时,这一图像还融入其他符号。在部分汉代石刻中,女娲与伏羲与日、月同现:日中有三足乌,月中有捣药之兔。在某些变体中,他们不仅手持规与矩,还直接执日月二轮。其意义显然:他们是一对宇宙权力的化身,既主宰空间(规与矩),亦主宰时间(日与月)。他们代表宇宙最根本的结构原则。

不同时期的文献证据也印证了这一图像的特殊意义。汉代《尚书大传》明确将伏羲与矩及地之规范联系起来:“伏羲画八卦,立矩以定四方,因而制地之法度。”同样,唐代注疏家孔颖达曾言:“女娲执规以立天。”二神以其器物来“经纬天地、调和宇宙”的角色,遂成为中国神话艺术的鲜明特征。

全球对比:其他文化中的蛇之象征#

女娲与伏羲的蛇形特征,在世界神话中有诸多耐人寻味的平行现象。最显著的例子是《创世记》第3章中的伊甸蛇,它向最初的人类夫妻提供知识——但其道德含义与中国传统大相径庭。女娲与伏羲是仁慈的文化赐予者,而伊甸蛇所赐的知识则被框定为对神命的违逆。这种对比反映了不同文化对知识获取的态度差异——可与美洲的蛇神神话相对照,在那里蛇常作为智慧的赐予者。尽管如此,两类叙事都将蛇形存在与人类原初知识以及从“天真”到“文明自觉”的转变联系在一起。

古代美索不达米亚神话中有宁吉什齐达(Ningishzida),一位与生育和冥界相关的蛇神,有时被描绘为人首蛇身,或为两条交缠的蛇。同样,在埃及神话中,眼镜蛇女神瓦吉特(Wadjet)是法老的守护者,与王权和神圣权威相联系。交缠双蛇的图像也出现在与希腊神赫尔墨斯相关的杖——“caduceus”——以及希腊—罗马文化中阿斯克勒庇俄斯之杖上。

在中美洲传统中,羽蛇神如阿兹特克的羽蛇神奎兹尔科亚特尔(Quetzalcoatl)与玛雅的库库尔坎(Kukulkan)是受崇敬的创世神与文化赐予者,他们教导人类技艺、农业与历法系统。其视觉形象与中国的蛇形神祇颇为相似,这种相似性要么暗示符号的扩散,要么反映人类造神心理模式的共通性。

在印度教图像中,Nāga(那伽,神蛇)常被描绘为人首蛇身,与女娲、伏羲的混合形态相呼应。毗湿奴(Vishnu)安卧于宇宙巨蛇舍沙(Shesha,或称阿难陀 Ananta)之上,舍沙象征永恒与宇宙存在的根基。蛇既属冥府、地界,又具宇宙性,这种双重性质与女娲、伏羲既为人间祖先又为天界神祇的双重身份相平行。

甚至在北欧神话中,米德加德巨蛇(Jörmungandr)环绕世界,自咬其尾,形成“衔尾蛇”(ouroboros)母题——象征宇宙整体与循环时间。这与中国艺术中女娲、伏羲交缠的蛇身常构成圆形图案、暗示宇宙整体性相呼应。

规与矩的象征在西方传统中也有对应。在共济会中,矩尺与圆规成为核心徽记,象征道德美德以及天地和谐——这一诠释与中国对这些工具的理解惊人相似。尽管共济会的使用是独立发展而来,这种平行现象暗示人类跨文化地倾向于赋予几何工具以宇宙意义。

世界各地的“第一对夫妻”与蛇之原型#

与蛇/龙相关的第一对夫妻,或由交缠存在完成创世的原型,在多种文化中皆有体现。对全球神话的比较可见其平行与差异:

- 美索不达米亚与近东:古代美索不达米亚的创世故事并不以人类夫妻为中心,但蛇与类龙存在频繁出现。在巴比伦神话中,原初力量包括混沌龙提亚马特(Tiamat,常被描述为类蛇之龙),她与阿普苏(Apsu)结合,生出第一代诸神。虽非人形,但这位原初龙母与其配偶构成创世黎明时的“蛇之伴侣”。在苏美尔传说中,大洪水之后,英雄吉尔伽美什寻求不死之草,却被蛇窃走——与《创世记》类似,将蛇与“乐园的失落”联系在一起。在祆教(波斯)传统中,首对人类马什亚(Mashya)与马什亚娜(Mashyane)由至高神阿胡拉·马兹达(Ahura Mazda)创造,却被恶灵阿里曼(Ahriman)所欺骗,后者有时被想象为说谎的蛇或龙。近东创世/堕落神话中恶蛇形象的持续存在(从伊甸蛇到祆教,乃至或许更早的迪尔蒙传说)显示出一个区域性母题:蛇作为腐化首对人类的存在,与中国蛇形神祇作为恩赐者的形象形成鲜明对比。

- 南亚(印度河与吠陀传统):古代印度河流域文明未留存可读神话,但蛇崇拜显然普遍(眼镜蛇图案、那伽形象)。在后来的印度教神话中,蛇承担宇宙角色:巨蛇舍沙托举大地,或巨蛇伐输吉(Vasuki)被用作搅拌乳海的绳索。尽管印度神话中的首对人类(阎摩与阎弥,或摩奴与沙塔卢帕 Manu & Shatarupa)与蛇并无直接关联,却有“首人摩奴被鱼化身摩蹉(Matsya)所救”的故事——是另一种动物母题。然而,印度教与佛教传统中,那伽被尊为生育与雨水之神。人蛇合一的形象见于那伽女(Nāga Kanya)等,但这些多为自然精灵,而非创世主。可以说,印度文化中“仁慈蛇之原型”的对应物是那伽王国,但它并未与单一的“首对夫妻”叙事紧密相连。尽管如此,蛇之象征在早期印度语境中的显赫地位(眼镜蛇崇拜、佛陀路上的蛇等)显示出蛇作为生命、死亡与再生古老力量的普遍崇敬,与其他文化相似。

- 希腊—罗马:希腊神话中存在颇具启发性的“蛇与伴侣”平行母题。在一则佩拉斯吉(Pelasgian)创世说中(由古代文献记载,后由罗伯特·格雷夫斯等人整理),女神欧律诺墨(Eurynome,母神)与巨蛇俄菲翁(Ophion)共舞并交合,欧律诺墨产下世界之卵,俄菲翁盘绕其上直至卵裂生世界。此“女神+巨蛇”共同创世的图景,与“首对夫妻兼蛇之伴侣”的母题极为接近——欧律诺墨与蛇是创世伙伴。另一希腊例子是厄喀德那(Echidna):赫西俄德描述她为“半为美丽少女,半为可怖巨蛇”,她与其配偶堤丰(Typhon)生出诸多怪物。尽管厄喀德那与堤丰被塑为怪物而非人类造物主,“蛇身女子与其伴侣”的意象已然存在于希腊思想中。奥尔甫斯传统中亦有宇宙巨蛇克罗诺斯(Chronos,时间)与阿南刻(Ananke,必然)缠绕原初世界卵的说法。这些古典神话表明,人蛇混合体与交缠巨蛇在地中海世界也是强有力的创世与原初权力象征。晚期古代的诺斯替传统甚至重新诠释《创世记》——将蛇(常被命名为索菲亚 Sophia 或智慧实体)视为知识的赐予者。因此,西方既有主流犹太—基督教传统中负面的蛇形象,也有更为暧昧或正面的蛇形象(见于秘传或更早传统)。这与蛇在“混沌”与“创生”之间的双重角色相呼应。关于奥尔甫斯宇宙起源论的详细探讨,可参见我们的文章《Orphic Cosmogony》。

- 中美洲:在中美洲宇宙起源论中,蛇被深深尊为创世存在。《波波尔·乌》(Popol Vuh,玛雅圣书)描述世界由天神特佩乌(Tepeu)与羽蛇神古库马茨(Gukumatz)共同创造。古库马茨(在其他中美洲文化中即库库尔坎/奎兹尔科亚特尔)本身就是一位羽蛇神,能言善语,令大地与生命显现。虽非人类夫妻,但“天神+蛇神”协力创世的二元结构,与女娲、伏羲“天地配偶”的格局颇为相似。阿兹特克神话中,奎兹尔科亚特尔下到冥界取回前代人类的骨骸,以自身之血洒之而造人——一种“造人于地”的角色,常由其孪生神特斯卡特利波卡(Tezcatlipoca)协助或映照。在某些图像中,奎兹尔科亚特尔与其女性对应者同现(如阿兹特克蛇女神科阿特利库 Coatlicue 等),但并无明确的“亚当与夏娃”式人类首对夫妻。相反,倒有一则洪水幸存故事:人类夫妻塔塔(Tata)与内娜(Nena)乘舟逃过洪水(与诺亚相似),却因不服从而被变为狗。虽无蛇参与,但中美洲更广泛的“蛇神创世”强调(羽蛇神自奥尔梅克时代起即为创世与文明赐予者)在主题上与中国蛇形创世神相平行。其图像也呈现惊人趋同:古墨西哥的雕塑中常见两蛇交缠(如阿兹特克的双头蛇),象征二元性或天—地合一——与伏羲、女娲交缠蛇尾的意象颇为相似。

- 中东与非洲:在近东与非洲神话中,同样可见“首对夫妻”与蛇的组合。例如,在某些美索不达米亚传统中,洪水之后,人类的恢复始于新的首对夫妻(如幸存于洪水的乌特纳庇什提姆 Utnapishtim 及其妻——与中国神话中作为洪水幸存者的伏羲、女娲相呼应——但此处除“蛇窃生命之草”外,并无蛇直接参与)。在非洲神话中,蛇之象征尤为强烈:丰族(Fon,达荷美)传说中,造物主娜娜—布鲁库(Nana-Buluku)生下一对双生神玛乌(Mawu,女)与利萨(Lisa,男),二者结为夫妻并创造人类,他们由彩虹蛇艾多—赫韦多(Aido-Hwedo)所承载,后者以其盘绕之身支撑大地重量。这一叙事与“首对神祇+盘绕世界之蛇”的观念极为接近。澳大利亚原住民传统中,彩虹蛇同样被崇敬,常为独一的创世或造地之神,但在某些故事中也有配偶(某些版本中有一雌一雄两条彩虹蛇相遇)。在梦时间(Dreamtime)叙事中,彩虹蛇是原初存在,带来生命与丰饶,与女娲塑造万物的角色相平行。尽管并非以人类夫妻形象出现,“双蛇结合”或“蛇与造物主结合”的母题却反复出现。

从这一全球性考察可见,蛇在创世叙事中反复出现:或作为首对夫妻的一部分(中国的伏羲/女娲、希腊的欧律诺墨/俄菲翁),或作为首对夫妻的对立者(《创世记》中的伊甸蛇、祆教中阿里曼对抗马什亚与马什亚娜),或作为独一的创世者(彩虹蛇、奎兹尔科亚特尔)。雌雄交合以生万物的母题几乎普遍存在——有时这对伴侣是拟人化的(亚当与夏娃),有时是动物形态(天父与地母以动物形象出现,或宇宙巨蛇交合)。蛇因其冥府性、神秘性以及蜕皮习性(象征重生),自然而然地与创生、生育与生命循环更新联系在一起。许多文化很可能是独立地得出了这一象征;在另一些情形中,母题则可能沿着贸易路线与迁徙路径扩散。下文将结合丝绸之路以及更早的哥贝克力石阵(Göbekli Tepe)等史前遗址,探讨这种扩散或共同起源可能如何发生。

母题的扩散与共同起源#

这些神话间惊人的相似性,是文化扩散的结果,还是指向早期人类共享的某种原始神话?学界长期争论:诸如“世界由蛇之伴侣创生”之类的神话,是在世界各地独立产生,还是源自同一源头而后扩散。

丝绸之路假说:由于伏羲、女娲的图像在新疆出土的一幅唐代壁画中表现得尤为鲜明(新疆本身即丝绸之路的枢纽),人们或会怀疑东西方观念是否在此交汇。丝绸之路在唐代已极为活跃,使中国、中亚、印度与中东之间的艺术与宗教母题得以交流。然而,中国“蛇身伴侣交缠”的母题在更早的汉代即已见诸图像(远早于丝绸之路上神话大规模互通)。有一种可能是,“人蛇混合的原初存在”这一意象在史前中亚即已存在,其年代早于文字记载,东西方皆从中继承。另有学者推测,晚期古代的后《圣经》传统可能通过摩尼教等传教活动传入中国(如唐代的摩尼教徒讲述亚当与夏娃的故事),但几乎没有证据表明女娲、伏羲的故事受到了犹太—基督教传说的直接影响——中国叙事中并无“道德化的堕落”或“乐园”元素的痕迹。若说反向影响,倒是17—18世纪的中国学者与耶稣会士(如利玛窦)曾比较中西洪水传说,并指出女娲与《圣经》中夏娃/诺亚人物之间的平行,但那已是很晚近的思想活动。就古代而言,“独立发展”是更简约的解释,尽管贸易路线可能传播了更宽泛的意象(例如龙的图像在欧亚大陆极为普遍)。

史前起源:近年考古发现将有组织的神话叙事推回至冰河时代。位于今土耳其的哥贝克力石阵(约公元前9500年)提供了诱人的线索。该遗址由一系列石圈构成,其石柱上雕刻了大量动物——其中蛇是最常见的母题之一。有研究者(多在主流考古学界之外)甚至称其为“世界上第一座蛇庙”。蛇形图像在这一早期公共宗教场所的高频出现,暗示蛇崇拜或蛇之象征对早期新石器时代人群具有重要意义。一种带有推测性的理论(由一位讨论哥贝克力石阵的博主称为“夏娃假说”)认为,“神圣之蛇+母神/第一位女性”的观念可能追溯至这一远古时期。随着人类迁徙扩散,他们携带着“第一母亲+蛇”的故事变体,后在远东演化为女娲—伏羲,在近东演化为亚当—夏娃与蛇,以及其他类似模式。

尽管缺乏直接证据,但蛇形图像在古代遗址中几乎普遍存在——从新石器岩画到埃及与玛雅金字塔,蛇的形象比比皆是。一些人类学家认为,人类对蛇具有先天的关注或恐惧(源自进化史),这使蛇自宗教行为伊始便成为强有力的宗教象征。一项颇具挑衅性的证据是博茨瓦纳措迪洛丘(Tsodilo Hills)的一块约7万年前的岩石,被雕刻成巨蟒形状,周围有仪式活动的迹象——这或许是已知最古老的仪式遗址之一,暗示了原始宗教中的蛇崇拜。如果早期智人曾崇拜“大蛇灵”,那么在神话分化的过程中,这可能演化为多种文化中的蛇形创世故事。

扩散与独立发明:最可能的情况是二者兼而有之。丝绸之路可以解释印度、伊朗与中国之间部分母题的传播(例如印度那伽图像对中国龙形象的影响,或反之——中国人有时甚至将印度的佛陀与蛇身神祇相认,以适应本土图像传统)。欧亚大陆神话之间的紧密对应——如从中东到中国广泛存在的洪水神话与兄妹婚配母题——强烈暗示了跨文化的互相影响。事实上,“兄妹在洪水后结为夫妻以重建人类”的故事在中东(如伊朗的耶玛 Yima 传说,或希腊中堂亲德卡利翁与皮拉 Deucalion & Pyrrha 的故事)以及东南亚等地皆有出现。这个特定母题(洪水之后的乱伦首对夫妻)可能具有共同起源,也可能反映了多种文化在解释“灾后人类起源”时自然会想到的叙事方案。

当谈到规矩纹样时,扩散(文化传播)似乎不太可能——这一母题在古代看来是明显具有中国本土特色的。没有证据表明,例如希腊人或印度人曾以同样的方式,用这些工具来描绘他们的神祇。最接近的西方类比——手持圆规的上帝——出现在中世纪盛期,很可能是作为寓意性图像而独立产生的。欧洲共济会后来同样珍视这些工具,这一事实很大程度上可能只是巧合,源于这些器具在建筑与几何中的普遍重要性。然而,缠绕的雌雄双蛇母题则可能存在一条扩散路径:例如,有人将伏羲与女娲与起源于近东的杖蛇标志(caduceus,双蛇缠绕于杖)相比较,该符号与希腊神赫耳墨斯相关,但在美索不达米亚艺术中则表现为两条交媾的蛇。丝绸之路上的旅行者是否可能带来了关于缠绕双蛇的故事或符号,从而强化了中国的这一形象?来自丝绸之路沿线吐鲁番阿斯塔那墓葬的绘画在唐代清晰地呈现了这一母题,但我们知道它在汉代中国就已存在,因此并非唐代输入。也许这一符号在多个地区独立涌现,因为它在视觉与观念上都极具吸引力:对立统一(雌雄)以及螺旋式的无限(盘绕的蛇身),暗示着永恒或生命的延续。

从本质上说,蛇之伴侣这一母题可能代表了一个极为古老的神话层次——或许可以追溯到早期农业社会,甚至狩猎采集社会的宇宙观——随后在扩散过程中不断变形。也有可能是,人类在各地观察到蛇的周期性蜕皮、众生的交配,以及天地(常被视为父与母)的结合,从而得出了相似的故事。

神话的“谱系学”与共同根源#

当代比较神话学尝试像绘制语言家族树那样,绘制神话的“系统发育树”(phylogenetic trees)。研究者会问:那些共享母题的神话(例如涉及蛇或第一对男女的创世故事)是否源自某个祖先叙事,还是“趋同演化”的产物?学者 E. J. Michael Witzel 在《The Origins of the World’s Mythologies》(2012)一书中提出了一个雄心勃勃的框架。Witzel 认为,欧亚大陆与美洲的大多数神话属于一个共同的“超家族”,他称之为“劳亚”(Laurasian)神话,最终可追溯到现代人类“走出非洲”的迁徙。在 Witzel 看来,劳亚神话(包括古代中国、美索不达米亚、希腊等地的神话)共享一个有结构的“故事线”:从混沌中的创世开始,接着是若干时代的序列、一场洪水,以及最终的英雄——很像他所谓“第一部小说”的章节。包含创世与洪水要素的伏羲与女娲故事,契合这一劳亚模式;同样,亚当与夏娃的叙事(创世、诱惑、堕落——在功能上是一种类似洪水叙事的“黄金时代丧失”)也可归入其中。Witzel 将这些与他所谓的“冈瓦纳”(Gondwanan)神话相对照(即撒哈拉以南非洲、新几内亚、澳大利亚等地的神话,它们往往缺乏宏大的时间顺序叙事)。耐人寻味的是,即便一些冈瓦纳神话(非洲、澳大利亚)中也存在蛇形造物主或第一对伴侣,Witzel 可能会认为这些要么是独立产生,要么是极为古老的母题,或许可追溯到劳亚“小说”形成之前,人类最早的讲故事阶段。

其他研究者则使用计算方法追踪神话的扩散。例如,民俗学家 Julien d’Huy 将系统发育算法应用于洪水神话与屠龙神话,发现某些神话母题在统计上似乎从一个中心起源向外辐射(往往与人类迁徙模式相吻合)。这些研究有时暗示,一些神话观念可能已有数万年历史。2016 年发表在《Science》上的一项研究对印欧民间故事进行了系统发育分析,发现其中一些(如“铁匠与魔鬼”的故事)可能可追溯到青铜时代甚至更早。尽管该研究并未以创世神话为重点,但它展示了一个原则:神话母题可以极为保守,以渐进式变化在千百年间被传承下来。

像 Joseph Campbell 与 Mircea Eliade 这样的学者则采取更偏重主题的路径,注意到跨文化的原型,如“英雄之旅”或“大母神”,但并不必然主张单一起源。更近一些的观点认为,由于人类具有相似的认知与社会需求,相似的神话可以独立出现(结构主义神话学,如 Claude Lévi-Strauss,则强调心智中的底层二元对立会生成可比的神话)。然而,当出现细节上高度相似的情形(例如手持度量工具的蛇形第一对伴侣),就更难完全归因于纯粹巧合,而至少会引发关于扩散或共同遗产的假设。

有一种理论框架假定存在一个最终的“走出非洲单一母神话”(Out of Africa monomyth)——即约 7 万年前,一小群人类离开非洲时,携带了一些原始神话,这些神话随后不断分化。如果女娲与伏羲以及亚当与夏娃拥有一个共同的祖先故事,那么它将极其古老,并在时间中被大幅改造。也许它原本只是“太初之时,一位伟大的母亲与父亲塑造了世界;母亲与蛇相关联”这样一个简单的叙述。经过数万年,这一叙事可能分裂:在一支传统中,母亲成为字面意义上的蛇(中国);在另一支中,蛇则成为诱惑母亲的存在(近东)。

另一种方法是构建神话母题数据库(如 Stith Thompson 的《母题索引》Motif-Index),并考察其分布。例如,“半人半蛇的造物主”这一母题出现在东亚(伏羲、女娲),也出现在一些美洲原住民神话中(部分普韦布洛部族讲述蛇少女的故事,某些亚马孙神话中则有蛇人祖先)。这些是否可能相互关联?又如“兄妹成婚以繁衍人类”——这一母题见于亚洲、欧洲与太平洋诸岛。其广泛分布暗示其具有极大古老性,或是多次被独立“再发明”。一些中国学者(如《Handbook of Chinese Mythology》中的杨利慧)追溯了女娲兄妹婚神话在中国内部的传播与变体,指出它可能起源于上古的口头神话,并在时间中不断被重塑。当类似的兄妹婚故事在遥远地区出现时,人们很容易倾向于看到一种遥远的联系。

总之,学界试图绘制神话谱系的努力表明,关于蛇与第一对伴侣的故事,是最古老且最持久的类型之一。究竟是通过远古扩散(或许沿着早期人类穿越欧亚大陆的迁徙路线),还是通过基于共同人类心理的平行发展,我们无法确定。可以肯定的是,到有文字记载的时代,中国已经拥有一个完整的蛇身“第一对伴侣”神话,他们手持创世工具;而近东诸民族则拥有关于第一对伴侣与一条改变世界的蛇的故事。比较神话学家将继续探究这些联系,但其中的象征主题——创世、秩序、知识以及蛇的角色——似乎构成了一条贯穿人类各异“起源传统”的共同线索。

结论#

在世界神话中,女娲与伏羲以鲜明的形象体现了阴阳两性、人兽混融、天地交汇的统一。作为中国传说中的“第一对伴侣”,他们以蛇身相缠,手持规与矩,凝聚了一种既具物质性(丈量大地)又具神秘性(盘旋于永恒之舞)的创世观。置于全球语境中,他们的故事引发了引人入胜的比较——从亚当与夏娃与蛇的宿命性相遇——在《Eve Theory of Consciousness》中有详细论述——到遥远地域中关于蛇形造物主与“世界之父母”的诸多传说。这些平行现象暗示,“第一男与第一女,以及生命之蛇”的意象触及了人类想象力的深层蓄水池。无论这一母题源自某个共同的原初故事,还是仅仅源于共同的人类经验,它都在许多民族的神话景观上留下了不可磨灭的印记。

在女娲与伏羲手中,规与矩象征着世界已被几何化、结构化并变得适宜居住。数千年后,这些相同的符号被石匠与道德教师用来象征伦理秩序。而女娲与伏羲共享的蛇尾不仅缠绕着彼此,也以各种化身缠绕着整个地球——从澳大利亚的“彩虹蛇”到中美洲的羽蛇神——以螺旋之线将世界各地的创世神话联结起来。

通过研究女娲与伏羲,我们得以洞见早期中国人如何看待宇宙:作为以精确度量而成的互补力量之合一,并通过天地之婚而获得生命。将他们与亚当与夏娃及其他传统相比较,我们也看到某些符号(女人、男人、蛇、工具、结合、逾矩)在解释人类起源时的持久力量。归根结底,无论源自一处还是多源,这些神话都在回应人类数千年来反复追问的共同问题:我们从何而来?谁是最初的我们?秩序如何从混沌中产生?这些答案,以不同的语言讲述,却常常诉诸一场神圣的蛇形之舞,以及一轮神圣圆与方的描绘。

创世神话:补天与造人#

围绕女娲作为宇宙修补者的神话尤为重要。《淮南子》记载,曾有一段时期,“天柱折,地维绝……火不灭而焚,水不息而流”。在这场宇宙性灾难中,女娲熔炼五色石以补苍天,斩断巨鳌之足以立四极,诛杀黑龙以拯救被洪水淹没的大地,并收集芦苇焚之为灰以止滔天洪水。

这一叙事将女娲呈现为一位通过实际手段恢复宇宙秩序的神祇——补、撑、除害,并以自然材料为解决方案。该故事与世界各地的洪水神话存在惊人相似之处,从美索不达米亚的《吉尔伽美什史诗》到《希伯来圣经》中的诺亚方舟。然而,与仅从神罚中拯救特定生灵的诺亚不同,女娲则是主动修补宇宙创伤以恢复平衡。

作为人类的创造者,女娲的造人方式在不同文献传统中有所差异。《风俗通义》记载,女娲“抟黄土作人”。更为详尽的版本描述,女娲起初用黄土精心捏造人形,但发现过程过于缓慢,遂将绳索蘸泥甩动,使泥点化为众人——以此解释贵族(手工精制)与庶民(批量生产)之间社会等级的起源。

这种以泥土造人的母题在世界神话中广泛回响。在美索不达米亚神话中,马尔杜克以黏土混合被杀神祇之血造人。《创世记》2:7 描述上帝如何“用地上的尘土造人”。在希腊神话中,普罗米修斯以泥土塑造人类。不同文化中反复使用大地材料来创造人类,指向人类肉身与滋养生命的土壤之间的直观联想。

女娲先期人类(精心塑造)与后期人类(甩泥点生成)之间的区分,在其他传统中也有类似之处,即人类以不同“批次”、不同质量被创造。在玛雅《波波尔·乌》中,诸神多次尝试以泥、木等材料造人而失败,最终以玉米成功。在希腊神话中,赫西俄德所说的人类五世代(黄金、白银、青铜、英雄与黑铁时代)则暗示着质量逐渐下降的连续创造。

姻配与乱伦:原初造物伴侣中的主题#

女娲与伏羲的兄妹婚呈现出一个跨文化常见的神话母题——神圣乱伦作为创世的必要第一步。东汉晚期的《风俗通义》解释道:“兄妹为夫妇……上古之时,未有他人。”这桩婚姻通过神圣征兆获得正当性:兄妹二人在昆仑山祈祷,各自焚烧一堆香。当两堆香烟不分而合,而非各自分散时,他们便将此视为天意对其结合的认可。

这一主题与埃及神话中的类似母题相连:神圣兄妹伊西斯与奥西里斯成婚,并成为法老婚姻的典范。在希腊传统中,原初伴侣盖亚与乌拉诺斯(地与天)共同生育子嗣,宙斯与赫拉亦为兄妹配偶。北欧神话中,最初的存在尤弥尔与贝斯特拉在无外配偶的情况下繁衍后代。在印度神话中,梵天创造其女萨拉斯瓦蒂,随后与之成婚。

这一反复出现的“乱伦创世”母题反映了创世叙事中的一个逻辑难题:若最初只有一个存在或一对存在,繁衍如何开始?神话往往通过神祇对人类禁忌的例外来解决这一问题。这些神话中也常包含一个转折点,即神圣乱伦让位于人类的外婚制(在直系家庭之外通婚)。在中国传统中,值得注意的是,尽管女娲与伏羲的婚姻被视为宇宙论上的必要与天意所许,中国文化却自至少周代起,便对人类实行严格的乱伦禁忌,由法律与习俗共同加以维护。

从比较的角度看,女娲与伏羲缠绕蛇身的特定图像,使人联想到古代近东的杖蛇标志,其双蛇永恒相拥。在密教(坦陀罗)印度艺术中,阴阳两种宇宙原则的结合,亦常以缠绕的蛇或蛇神形象表现。这些跨文化的联系,或暗示沿丝绸之路的文化扩散,或暗示源自共同心理原型的独立发展——无论哪一种可能性,都揭示了人类神话想象中的深层模式。

文化遗产与当代意义#

女娲与伏羲的影响远远超出古代文献与器物。在整个中国历史中,这两位形象不断在演变的文化、哲学与政治语境中被重新诠释。汉代诸子融合时期,女娲与伏羲被纳入“阴阳五行”式的类比宇宙论,被视为阴阳原则的体现。唐宋时期,他们愈发与《易经》传统联系在一起,伏羲被尊为八卦的发现者。

女娲作为“补天者”的象征,在王朝崩溃与更替时期尤为引人共鸣。例如,在汉与明两朝覆亡之际,士大夫频繁借用女娲补天的意象,作为修补社会与政治秩序之必要性的隐喻。这揭示了创世神话如何在社会危机时期,发挥政治寓言的功能。

在当代中国,女娲与伏羲经历了多重再诠释。20 世纪早期,民族主义学者强调他们作为中华民族始祖的角色,以塑造民族认同。20 世纪中叶,他们有时被置于历史唯物主义的框架下,被视为原始社会与早期技术创新的象征。近来,这些形象又被作为文化遗产符号加以拥抱,出现在从地方旅游宣传到现代艺术装置的各种场合。

考古发现不断为这些神话人物带来新的启示。山西陶寺等遗址出土了可追溯至公元前 3 千纪的蛇形纹饰史前器物,暗示蛇崇拜的起源可能早于文字记载。这种深层的历史连续性展示了神话在千年尺度上的长寿命。同样,汉代墓葬的持续发掘不断出土新的女娲—伏羲图像,为我们更细致地理解其宗教意义提供了材料。

在全球范围内,对女娲与伏羲神话的研究在多方面推动了比较神话学与人类学。其一,他们的叙事为研究跨文化“造物伴侣”与“神圣双生子”的学者提供了重要案例。其二,这些神祇的蛇性特征为关于蛇象征沿古代贸易路线起源与扩散的争论提供了证据。其三,他们在三千年中国文明中的持续演变,为理解古老神话如何通过不断再诠释而保持现实意义,提供了一个范例。

从新石器时代彩陶到当代电影,女娲与伏羲在中国文化中的惊人持久性,彰显了其原型力量。他们兼具蛇与人之双重本性,体现互补的性别面向,并兼任创世者与宇宙秩序维护者的角色,这些都与人类关于起源、社会结构以及自然与文化关系的根本关切产生共鸣。由此,这些古老神祇持续作为强有力的象征,使中国文化得以一再重构其与宇宙、人类以及自身历史的关系。

常见问题解答(FAQ)#

Q1. 为什么是规与矩——它们象征什么?

A. 在汉代图像中,女娲所持之规与伏羲所持之矩象征着天与地的秩序;二者合在一起,体现他们将几何化的宇宙秩序强加于混沌之上的角色,与其“文化—技艺传授者”的身份相契合。

Q2. 他们的蛇身是否意味着他们是“蛇神”?

A. 人蛇混合的形态标示出一种“阈限性”与创造潜能。他们与洪水/龙的力量互动,但其主要功能是创世与维系秩序,而非单纯的蛇类神祇。

Q3. 兄妹婚是否是“洪水幸存者”母题的一部分?

A. 许多文献将他们描绘为唯一幸存并重新繁衍世界的伴侣——这是灾难之后“再创世”神话的一种中国变体,与更广泛的全球模式相呼应。

Q4. 与其他蛇形创世神话的相似,是扩散还是巧合?

A. 两者都可能有所贡献。本文将女娲—伏羲视为一个根基深厚的本土神话复合体,同时也与人类反复出现的象征体系(蛇、工具、第一对伴侣)产生共鸣。

参考文献#

- 《楚辞·天问》。约公元前 3 世纪。屈原(传)。可见:https://ctext.org/chu-ci/tian-wen

- 《山海经》。公元前 4–1 世纪。佚名(编)。可见:https://ctext.org/shan-hai-jing

- 《淮南子》。公元前 139 年。刘安等。可见:https://ctext.org/huainanzi

- 《说文解字》。约公元 100 年。许慎。可见:https://ctext.org/shuo-wen-jie-zi

- 《太平御览》。公元 984 年。李昉(编)。可见:https://ctext.org/taiping-yulan

- 《路史》。11 世纪。罗泌。(1611 年刻本可见:https://digicoll.lib.berkeley.edu/record/73588)

- 《创世记》2–3 章(“堕落”)。公元前 6–5 世纪。《圣经》。NIV 英文版示例:https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+3&version=NIV

- 《神谱》(Theogony)。约公元前 700 年。赫西俄德。可见:https://www.gutenberg.org/ebooks/348

- 《波波尔·乌》(Popol Vuh)。约公元 1550 年(誊录)。基切玛雅人。英文译本示例:https://sacred-texts.com/nam/pvuheng.htm

- 汉代墓葬艺术(如马王堆、南阳)。约公元 1–2 世纪。描绘手持规矩、尾部交缠的伏羲与女娲。

- Lai Guolong. “Iconographic Volatility in the Fuxi-Nüwa Triads of the Han Dynasty.” Archives of Asian Art 71, no. 1 (2021): 63–93. https://read.dukeupress.edu/archives-of-asian-art/article-standard/71/1/63/173731/Iconographic-Volatility-in-the-Fuxi-Nuwa-Triads-of

- 绢画《伏羲女娲》(吐鲁番阿斯塔那墓地)。8 世纪。唐代。图像可见:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fuxi_and_N%C3%BCwa._1967_Astana_Cemetery.png

- 米开朗基罗。《堕落与逐出伊甸园》(Fall and Expulsion from the Garden of Eden)。约 1512 年。西斯廷教堂。图像示例:https://en.wikipedia.org/wiki/File:Michelangelo,_Fall_and_Expulsion_from_Garden_of_Eden_00.jpg

- Christian Iconography 网站。“Adam, Eve, and the Serpent: Sistine Chapel Detail”。关于米开朗基罗描绘的评论。(链接不可用)

- Allan, Sarah. The Shape of the Turtle: Myth, Art, and Cosmos in Early China. SUNY Press, 1991.

- Yang, Lihui, Deming An, and Jessica Anderson Turner. Handbook of Chinese Mythology. Oxford University Press, 2005.

- Birrell, Anne. Chinese Mythology: An Introduction. Johns Hopkins University Press, 2000.

- Maspero, Henri. China in Antiquity. Translated by Frank A. Kierman Jr. University of Massachusetts Press, 1978.

- Witzel, E.J. Michael. The Origins of the World’s Mythologies. Oxford University Press, 2012.

- Eliade, Mircea. Patterns in Comparative Religion. Translated by Rosemary Sheed. Sheed & Ward, 1958.

- Dundes, Alan (ed.). The Flood Myth. University of California Press, 1988.

- Frazer, James George. Folklore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion, Legend and Law. Macmillan, 1918.

- Baker, Joel. “Readings on the Square and Compass”. Lecture, Novus Veteris Lodge, 2017. (链接不可用)

- Wikipedia. “Square and Compasses”. 可见:https://en.wikipedia.org/wiki/Square_and_Compasses

- View of China 博客。“Nuwa and Fuxi”一文。2019 年。(链接不可用)

- Vectors of Mind 博客。“Eve Theory of Consciousness v3.0”。2024 年。(链接不可用)