摘要

- **穆勒的观点:**19 世纪语言学家马克斯·穆勒认为,印欧传统中的蛇神神话(如 Vṛtra)并非字面意义上的蛇,而是对自然力量(黑暗、暴风云)的寓言,由语言的“腐蚀/堕落”所产生。

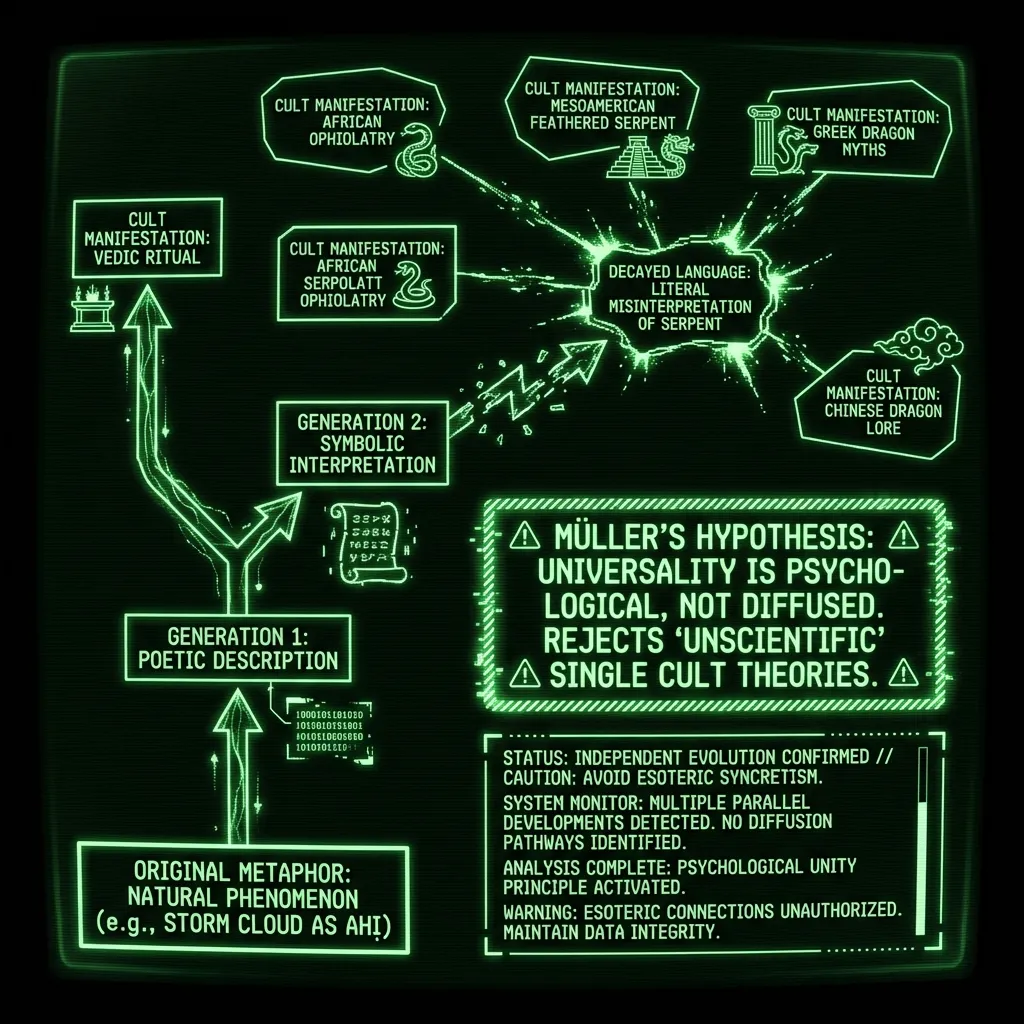

- **普遍性之质疑:**穆勒承认几乎普遍存在的蛇崇拜现象,但否定“单一起源、全球扩散”的蛇崇拜大宗教理论,把相似性归因于人类心理的独立趋同。

- **“雅利安”起源:**穆勒主张,吠陀传统本身就有蛇的信仰(作为光明的天界/大气敌手),后来才发展为对地上毒蛇的祭祀,而非完全从非雅利安人那里借入。

- **跨文化象征:**蛇在各文化中广泛象征重生/不死(蜕皮)、知识(伊甸园、阿斯克勒庇俄斯)、生育(与大地/水的联系)、以及永恒轮回(衔尾蛇),但具体解读差异巨大(神 vs. 魔)。

- **社会技术:**蛇崇拜通过建立禁忌(不杀蛇)、强化群体身份(如那伽潘查米节)、创造社会角色(祭司/女祭司)、调节道德与行为,发挥社会功能。

- **深层模式与矛盾:**蛇是高度多义的原型,兼具生/死、智慧/欺骗、混沌/秩序等二元性,折射各文化的焦虑与价值观。

穆勒的语文学视角:论那伽与蛇(Nāga, Sarpa)崇拜#

19 世纪语言学家与神话学家弗里德里希·马克斯·穆勒(Friedrich Max Müller)从语言与比较神话学的角度来理解蛇崇拜。在他看来,印欧传统中许多古代“蛇”形象,最初并非指真实的爬行动物,而是象征性的。

例如,穆勒注意到,《梨俱吠陀》中被称为 ahi(“蛇”)的 Vṛtra——被因陀罗所杀的龙——代表的是扼杀性的黑暗或阻滞生命之水的暴风云。[^^1] 他强调,这类 吠陀赞歌中的“蛇” “不能被理解为真实的蛇;它们只能是黑夜或黑云中危险孽种的象征”。[^^2]

换言之,梵语中的 nāga(蛇性存在)或 sarpa(蛇)在早期诗歌中往往指的是宇宙或气象力量,而非单纯的爬虫。穆勒的语文学分析因此将蛇神神话视为 自然象征(nature-symbols)——一种以诗意方式描写侵袭而来的黑夜、旱灾或风暴,而这些是太阳神必须战胜的对象。

穆勒将这一思路推广到整个印欧传统。他指出,英雄或雷神与蛇/龙搏斗的母题反复出现(吠陀中的因陀罗 vs. Vṛtra,德尔斐的阿波罗 vs. Python,北欧神话中的托尔 vs. Jörmungandr 等),并认为这些神话有一个共同起源,即对自然现象的古老隐喻。[^^3]

在穆勒的诠释中,蛇通常是 “光明的敌人”,是要被胜利的太阳或风暴神践踏的混沌或黑暗恶魔。[^^4] 这一语文学视角与他更广泛的理论相一致:许多神话源自“语言的腐蚀”——对日出、风暴或黑夜的诗性描述,被后世误解为字面事实。因此,他把早期的蛇传说视为 寓言:盘绕的巨龙并非动物学意义上的蛇,而是对黑暗的语言隐喻,后来被误读为真实怪物。

蛇崇拜:普世大宗教还是文化巧合?#

穆勒十分清楚,蛇在世界各地都被崇拜或敬畏——几乎到了“普遍”的程度。(有一位同时代学者指出,“蛇的崇拜广泛存在,且在印度传统中尤为重要”,从希伯来《圣经》(伊甸园之蛇)到巴比伦《吉尔伽美什史诗》都可见其踪影。[^^5])然而,穆勒反对那种简单化的“单一蛇崇拜大宗教扩散到全人类”的设想。在《德国学者札记》(Chips from a German Workshop)第五卷中,他明确 批评了将不同宗教联结为一个“普遍蛇崇拜底层”的理论。例如,他反驳詹姆斯·弗格森(James Fergusson)的主张:斯堪的纳维亚的奥丁崇拜与印度佛教都源自一个共同的“树与蛇崇拜”(Tree and Serpent Worship)基础。[^^6] 穆勒引用这类论断只是为了将其斥为“不科学”的、具有误导性的。[^^7] 他警告说,那些表面的类比(如把佛陀之母 Māyā 与墨丘利之母 Maia 的名字相似,当作共享蛇传说的证据,或把古苏格兰中“蛇崇拜的痕迹”视为佛教影响的证据)“不能不加反驳地被接受”。[^^8] 在穆勒看来,人类文化可以在彼此毫无历史联系的情况下独立地崇敬蛇,并不需要假设背后有一个单一的历史性蛇崇拜或迁徙运动。总之,他承认蛇崇拜在 分布上几乎是普遍的,[^^9] 但将其归因于共同的心理与象征倾向,而非一个全球性的蛇宗教。

值得注意的是,穆勒也对当时流行的一种观点作了细致修正:即蛇崇拜完全是“非雅利安”的。有学者如弗格森认为,印欧人(Aryans)原本并无蛇崇拜——那是“图兰人”或土著民族的实践,雅利安人只是后来才采纳。[^^10] 穆勒在一定程度上 反驳了这一点。他承认,非洲“野蛮人”的粗陋 “蛇崇拜”(ophiolatry)——把蛇当作图腾或护身神物来直接崇拜——对早期雅利安人来说是陌生的。[^^11] 但他也指出,对蛇之力量的信仰确实在吠陀传统中一开始就存在,只不过形式不同。[^^12] 早在与土著蛇崇拜部族接触之前,吠陀印度人就谈到神性或恶性的蛇(例如天上的蛇神 Soma,或阿输因(Aśvins)的蛇形敌手)。穆勒认为,“对蛇的信仰其起源在吠陀之中”,只不过在最初,这些蛇是天界或大气中的存在,是“太阳神的敌人,而还不是地上的毒蛇”。[^^13] 在后世,这种信仰发展为更具体的蛇安抚仪式——向蛇灵献祭以求平安——而他认为这种发展是“彻头彻尾的雅利安式”的,并不必然需要外来影响。[^^14] 他甚至称,把印度宗教中任何野蛮的东西(如血祭或蛇崇拜)一概归咎于非雅利安影响,是“所有托辞中最懒惰的一种”。[^^15]

总而言之,穆勒将蛇崇拜视为一种 跨文化反复出现的现象——源自类似的想象力与宗教冲动,而非单一神学体系。他在比较意义上把它视为几乎“普世”的(从印度到希腊再到非洲,蛇都占据重要地位),但他拒绝那些过度推测、试图在历史上把这些实践“连成一线”的理论。每个文化的蛇传说都必须在其自身语境中加以研究,尽管其背后可能共享某些心理主题。

神学、心理学还是生态学?穆勒对蛇崇拜的界定#

穆勒主要在 神话学与心理学 的框架下讨论蛇崇拜。作为比较宗教学者,他对生态驱动因素(例如某地区蛇类的物理分布)兴趣较少,更关注人类心灵如何将自然神话化。他的著述表明,心理与语言 是关键:早期人类无不对神秘的蛇既恐惧又敬畏,并通过语言赋予其超自然意义。在神学上,穆勒并不把蛇视为“雅利安意义上”的高位神祇(如天父或太阳神);相反,蛇崇拜在他那里是 “自然宗教” 的一例——对自然物或动物的崇拜,常与万物有灵论或物神崇拜相连。在《宗教科学讲演录》(Lectures on the Science of Religion)中,穆勒甚至提到 “非洲信仰,以其奇特的蛇与石头崇拜为特征”,并将之与印欧人的更抽象神祇对比。[^^16] 虽然他承认一切信仰都有其内在连贯性,但他倾向于把对真实蛇的直接崇拜视为一种更 原始、基于恐惧 的虔敬,源自敬畏、恐怖或性魅惑等心理反应。

关键在于,穆勒对蛇象征的理解是 自然主义的 而非道德主义的。他并未主要从神学角度(例如把蛇在各文化中统一视为撒旦或救世主的象征)来界定蛇崇拜,而是将其看作人们人格化自然力量与心理状态的产物。夜间的雷暴在神话中化为巨龙;由蛇守护的疗愈泉变成蛇神神龛;对毒眼镜蛇的恐惧催生村落蛇崇拜以求庇护。在穆勒的分析中,心理动机——无论是对蛇之危险的恐惧,对其优雅与长寿的赞叹,还是其潜在性象征所激起的潜意识性敬畏——都是解释为何如此多社会将蛇神圣化的核心。

值得注意的是,穆勒在 “雅利安式蛇崇拜(隐喻性、指向天空、最终被哲学化)” 与 “野蛮式蛇崇拜(对真实蛇的字面偶像化)” 之间划出界线。[^^17] 这隐含着一种宗教的进化心理学:他认为,早期吠陀人谈论蛇时是以诗性/精神意义(神话想象阶段),而后期民间印度教或非洲万物有灵信仰则可能真的给眼镜蛇喂奶,或在庙中供养蟒蛇(仪式安抚阶段,更多由直观心理与地方生态驱动)。在后者情形中,现实生态与恐惧确实起作用——例如在印度与非洲,人们崇敬蛇,很可能因为这些动物在环境中既可能致命又可能有益。穆勒承认这类实践(他并不否认自己在世时印度人确实在崇拜真实的眼镜蛇),但他将之视为一个观念的 “后期发展”,而非其起源。[^^18] 总体而言,他认为蛇崇拜起初是 神话(试图解释并象征性地驾驭自然力量),随后才成为 礼仪实践(心理恐惧、安抚行为以及可能的生态功用——如“安抚蛇以免其咬人”——开始居于前台)。

从本质上说,穆勒把蛇崇拜视为 神话与心理学的交叉点:蛇是一个天然强有力的象征,不同民族将其提升为神圣存在,或作为隐喻性的“黑暗恶魔”,或作为真实的圣兽,这取决于其宗教思维所处的阶段。他对生态或物质因素着墨较少,更强调语言、象征与人类对自然的敬畏/恐惧如何共同生成蛇崇拜。

前现代传统中的跨文化蛇象征#

在全球范围内,蛇蜿蜒穿行于前现代社会的神话与仪式之中。蛇的象征如此广泛,以至有学者称其在古代宗教中“几乎是普遍的”。[^^19] 即便被辽阔海洋隔绝的文化,也不约而同地将蛇视为神圣而神秘的形象——尽管蛇的 意义 可以大相径庭。下面通过若干地域例证来追踪其中的共通主题:

南亚与东南亚#

在印度,蛇或 那伽(Nāga) 受到深切敬重。印度教神话中,那伽是半神性的蛇族,居住在地下河流,守护宝藏。蛇常象征 重生、死亡与必死性,因为它蜕皮后仿佛“重生”——这是一个极具力量的更新符号。[^^20] 即便在民间实践中,人们也崇敬蛇:印度各地可见刻有眼镜蛇的神龛,人们向这些形象献上食物。杀死眼镜蛇是禁忌;传统上,如果眼镜蛇被意外杀死,会像人类一样为其举行火葬仪式。[^^21] 这种崇敬随印度—佛教文化的传播扩展到东南亚。在柬埔寨传说中,当地那伽公主 Soma 嫁给一位印度婆罗门,象征印度移民与本地 蛇崇拜 传统的结合。[^^22] 直至今日,许多东南亚寺庙在入口处仍装饰有 那伽雕塑(多头蛇神),而印度的 Nāga Panchami 等年度节日则以牛奶供奉蛇。共同的主线是:蛇被视为 生命之水、生育与财富的守护者,是需要安抚以求安全与繁荣的存在。

中美洲#

在古代中美洲文明中,蛇 被提升为最高神祇之一。阿兹特克、玛雅及其前身文明都崇拜 羽蛇神——纳瓦特尔语称为 Quetzalcóatl,玛雅语称为 Kukulkan。这一神祇被描绘为披着奎兹特尔鸟羽毛的雄伟巨蛇,体现出引人入胜的二元性。正如穆勒可能会欣赏的那样,它结合了天空与大地:羽毛 象征其天界、神性一面,而 蛇形 则象征其地底、冥界一面。[^^23] 羽蛇神与 创世、风、丰饶与知识 相联系。在特奥蒂瓦坎(今墨西哥),有一整座金字塔(羽蛇神庙)奉献给这位神,其立面雕刻着一排排爬行动物的头颅。[^^24] 在后来的阿兹特克传说中,Quetzalcóatl 被尊为文明的带来者——赐予人类学识与历法的神。这种仁慈形象与印欧神话中可怖的蛇形成鲜明对比。中美洲的蛇非但不是恶魔,往往还是 文明英雄 或 创造神。这显示出蛇象征的高度流动性:在这里,蛇的首要意义不是死亡,而是 神圣智慧与丰饶。

非洲(撒哈拉以南)#

在非洲各地,蛇以多种形式被崇拜,常与彩虹、河流和祖灵相关。在西非,著名例子是贝宁伏都教(Vodun/Voodoo)的 蛇神 Dangbé(Dan)。在乌伊达(Ouidah)城,有一座 蟒蛇神庙,其中供养着活的王蟒,它们可以在信众之间自由爬行。[^^25] 彩虹蛇 Dan 的形象遍布全城,作为对这位强大神祇的致敬,他被视为 灵界与人间之间的神圣中介者。[^^26] 在这个社群中,蟒蛇神圣无比,见到蛇穿过自己的道路被视为大吉之兆,人们以敬畏而非恐惧的态度对待这些动物。[^^27] 这些非洲蛇崇拜通常将蛇塑造为 仁慈的守护者与丰饶之灵。例如在贝宁,蛇象征 和平、繁荣与智慧,正如牛在印度受到尊崇。[^^28] 更往东,一些非洲传统(如部分班图与科伊桑神话)讲述原初的 彩虹蛇 环绕世界或带来雨水。这类神话将蛇与 生命之水与部族延续 紧密相连。人类学家指出,在许多非洲社会,特定蛇种(如蟒蛇)被视为氏族图腾,绝不被伤害,且常被喂养或供养,从而强化社会纽带与与自然的亲缘感。

近东与地中海#

古代近东也有丰富的蛇崇拜与象征,对后来的《圣经》与古典传统产生影响。在 美索不达米亚,蛇因其蜕皮而被视为 不死与隐秘知识 的象征。苏美尔人崇拜一位名为 宁吉什齐达(Ningishzida) 的蛇神,掌管疗愈与丰饶,常被描绘为缠绕在权杖上的蛇(这一母题后来在希腊—罗马的 caduceus 标志中得到呼应)。[^^29] 迦南部族在青铜时代崇拜蛇形小像,考古学家在巴勒斯坦古庙中发现了铜制蛇偶像。[^^30] 在埃及,眼镜蛇(乌拉埃乌斯 uraeus)装饰在法老王冠上,象征神授王权,女神 瓦杰特(Wadjet) 被设想为守护国土的眼镜蛇。与此同时,希腊宗教记忆着德尔斐的地龙 Python,以及 赫拉克勒斯 与 阿波罗 战胜蛇怪的英雄事迹。有趣的是,希腊人也有正面的蛇意象:医神 阿斯克勒庇俄斯(Asclepius) 手持缠蛇之杖,家宅守护神常以友善的蛇形出现。雅典城在厄瑞克忒翁神庙中供养一条圣蛇——与英雄王厄瑞克托尼俄斯(Erechthonios)相关——若这条蛇拒绝每月的食物供奉,则被视为城邦的凶兆。[^^31] 因此,在地中海世界,蛇既可为 守护者,也可为敌手:既是神谕与疗愈的赐予者,又是必须被击败的怪物。这种二重性后来在犹太—基督教传统中凝结为摩西的 铜蛇(带来医治)与伊甸园 诱惑之蛇 的对立。

从这些例子可见,前现代社会赋予蛇极为丰富的意义。无论是创造者、毁灭者、守护者还是诡计者,蛇都成为投射文化价值与恐惧的画布。多样性极其显著:一个文化所尊崇的彩虹蟒,在另一文化中可能是恶魔巨龙。然而,某些 模式(甚至巧合)几乎处处可见——这也解释了为何穆勒等人认为比较研究是合理的。蛇在自然界中是极其特殊的生物(无足、滑行、时而致命、时而长寿),因此极易被赋予象征意义。我们一再看到蛇与 水、大地与丰饶 相连(它们常出没于地洞与水边),也与 更新(蜕皮)、智慧(沉默观察、行踪诡秘)以及 危险(毒液、缠杀)相关。真实蛇类的这些固有特征在神话中被放大,进入超自然领域。

蛇崇拜作为“社会技术”#

除了象征意义之外,蛇崇拜还作为一种 “社会技术” 运作——塑造规范、调节群体行为。在宗教外衣之下,对蛇的崇拜可以服务于非常实际的社会目的。一个显而易见的功能是灌输 禁忌与伦理规范:在蛇崇拜盛行的地区,杀蛇(尤其是被崇敬的物种)往往成为 禁忌。如前所述,在印度,伤害眼镜蛇被禁止,即便是意外致死,也要通过葬礼仪式赎罪。[^^32] 这种规范不仅保护了令人畏惧的生物,也引导人类的攻击性——人们被教导要克服恐惧、尊重动物,而不是攻击它。实际上,蛇崇拜编码了一种非暴力(至少针对神圣动物)的形式,这既可能带来生态效益(保护控制害虫的物种),也可能带来道德效益(促进对生命的敬重)。类似地,在贝宁乌伊达,因崇拜蟒蛇神 Dan,蟒蛇可以在民居中无害地穿行,若被发现则被温柔地送回神庙——这是一个因宗教敬畏而与本应令人恐惧的生物和平共处的显著例子。[^^33] 社群围绕“蛇带来好运、不可伤害”的信念团结起来,从而培养出 社会和谐(不会因遇蛇而发生争执),以及在蛇穿路时共享的“被祝福感”。[^^34]

蛇崇拜往往伴随 仪式与节庆,从而强化群体认同。许多文化都有年度蛇节(例如印度的 Nag Panchami,姐妹为兄弟向蛇神祈福;又如西非伏都教中抬蟒游行的仪式)。这些集会充当 社会黏合剂:人们在共同的敬畏中聚集,在神圣面前暂时搁置人际冲突。仪式可能极为繁复——与活蛇共舞,向蛇神龛献上牛奶、鸡蛋或酒,在游行中抬着蛇像。[^^35] 通过要求协调与情感投入,这些实践有助于规范群体行为并引导情绪。尤其是攻击性与恐惧,被转化为受控的表达。村民不再在恐慌中猎杀蛇,而是以仪式性的方式“喂养”它,并唱歌安抚它。蛇的危险能量因此被驯化在文化框架之内。从心理学角度看,可以说社群将焦虑投射到蛇身上,再通过仪式加以化解——这是一种宣泄或 攻击性的安全阀。例如,当干旱或疾病来袭时,社群可能不再彼此指责,而是归咎于愤怒的蛇灵,并集体举行安抚仪式,从而维护内部团结。

蛇崇拜还常常包含 社会角色,以结构化行为。在许多传统中,只有特定人物(祭司、女祭司或萨满)可以接触或解读圣蛇的意志。这创造了被认可的社会等级与分工。蛇之女祭司——例如印度某些地区抬蛇像的守贞女性[^^36],或贝宁照料蟒蛇的伏都祭司——拥有受人尊敬的地位,这可以提升女性或特定氏族的社会身份。通过蛇守护者这一角色,社会传递价值观:勇气(敢于接触蛇)、纯洁(蛇祭司往往遵守饮食或性禁欲规则)、智慧(懂得蛇的“语言”或动作,近似占卜)。甚至神话本身也发挥规训作用:著名的希腊神谕——德尔斐神谕——据说是在阿波罗杀死地龙 Python 后建立的。然而,德尔斐女祭司(Pythia)却吸纳了蛇的力量——她在被认为受地蛇启发的恍惚状态中宣告神谕。这个神话与仪式告诉古希腊人:即便是神的权能,也伴随着对蛇之灵的吸收,从而间接强化了(人类)女祭司的权威与神谕恍惚实践的正当性。

通过这些方式,蛇崇拜作为一种 社会制度 编码知识与规范。它可以教导社群如何与环境互动(例如:不要杀死保护庄稼免受鼠害的圣蛇),以及如何将某些冲动(恐惧、暴力)升华为敬畏与集体庆典。蛇常被视为游走于人界与灵界之间的存在,也因此成为 道德中介:许多民间故事警告,伤害蛇会激怒神灵,而善待蛇则会得到回报(例如印度传说中,农夫收留眼镜蛇,结果谷仓获得丰收祝福)。这类故事并非通过抽象原则,而是通过具体、情感上高度共鸣的象征来促进伦理行为——蛇会记得并惩罚或奖赏你。在某种意义上,蛇成为时刻在场的图腾,监督并执行社群规范。

神话学、人类学与符号学的洞见:深层模式与矛盾#

当我们将蛇象征的诸多线索汇集起来时,某些 深层模式 以及鲜明的矛盾便浮现出来。在神话层面,蛇几乎无处不在地唤起自然与生命的周期律。它们是 重生与不死 的象征(由于蜕皮而似乎“更新”自身),因此常被描绘为守护永生秘密的存在。在 美索不达米亚《吉尔伽美什史诗》 中,一条蛇从英雄那里偷走不死之草,并立刻焕然一新,将蛇与长寿和更新联系在一起。[^^37] 同样,伊甸园中的蛇提供善恶知识——某种意义上是人类的智性重生——但代价惨重。这引出另一模式:蛇作为知识的守护者。无论是中美洲羽蛇神 Quetzalcoatl 的宇宙智慧,还是阿斯克勒庇俄斯之蛇的医药知识,抑或《圣经》中蛇的狡黠,这些生物往往被赋予 隐秘知识或神谕真理。从符号学角度看,可以认为蛇潜伏于裂隙与缝隙中,忽隐忽现的习性,使其成为隐藏智慧与神秘的完美象征。

另一个几乎普遍存在的母题是将蛇视为一种生育象征。正如 Ninian Smart 所指出的,蛇往往具有双重的生育意涵——部分源于其阳具般的形状,部分则因为它栖居在“赋予生命的大地”(土壤、洞穴、石下)。1 从地中海到印度的生育女神,往往都伴随着蛇。例如,在古代克里特,米诺斯蛇女神(Minoan Snake Goddess)的雕像(袒胸,双手各持一蛇)很可能象征着对更新与家宅生育力的支配。在印度,蛇与雨水和收成相关——那伽(Nagas)带来季风雨——也与繁衍相关(许多夫妇向蛇神祈求子嗣)。在某些文化中,蛇 = 阳具 = 生育的符号联结极为直接,[^^39] 但在另一些文化中,使蛇成为生育保障者的则是它与水的联系(水被视为大地的种子)。值得注意的是,即便在《创世记》中那个负面的蛇形形象,也与生育纠缠在一起——故事紧接着就是对夏娃“生产之苦”的惩罚,将蛇以一种对立的方式与人类生殖联系起来。

也许最深刻的象征模式,是将蛇视为永恒循环的象征。衔尾蛇(Ouroboros)——那条吞食自身尾巴的蛇——这一意象在许多传统中出现(从古埃及到炼金术手稿),并概括了始与终、创造与毁灭合一的观念。2 环绕世界的巨蛇(无论是北欧神话中的耶梦加得 Jörmungandr,还是印度神话中毗湿奴所卧之舍沙 Śeṣa)同样传达出这样一种观念:存在被宇宙巨蛇所环绕——并周期性地被其更新。这既可以是完整与无限的正面象征,也可以是对时间吞噬性的提醒(吞尾之蛇可以暗示生死循环中的自我毁灭)。在某种意义上,这条不断回归的蛇映照着季节循环:它冬眠又苏醒,“死亡”又重生,仿佛农业意义上土地的死亡与再生。

然而,与这些模式相伴的,是文化对蛇的理解中鲜明的矛盾。某一文化所尊崇的创造者,在另一文化中却可能是魔鬼。这一点在西非或美洲原住民对蛇的正面传说,与犹太—基督教对蛇的妖魔化之间的对比中表现得尤为明显。在《圣经》中,伊甸园的蛇因引人误入歧途而被咒诅高于万物,成为撒旦的原型——欺骗而邪恶。然而,后来的诺斯替派却颠倒了这一看法,将蛇尊为在压迫性神祇面前带来灵知(gnosis,即知识)者。这种赐智者 vs. 欺骗者的对立,显示出蛇之意义的极端可塑性。即便在同一文化内部,蛇的角色也可能翻转。希伯来传统就是一个极佳的例子:摩西在旷野所造的铜蛇(Nehushtan),起初是神圣的治愈工具,但后来当人们开始将其当作偶像崇拜时,希伯来改革者如希西家王便将其摧毁。3 在短短几百年间,蛇从上帝怜悯的象征变成了“可憎之物”,反映出神学立场的摆动。在希腊神话中,我们同样看到慈善的蛇(如作为友善家宅守护灵的 Agathos Daimon,或被描绘为蛇形的 Zeus Meilichios),以及恶性的龙怪(如堤丰 Typhon 或九头蛇 Hydra)。这种蛇的双重本性——既赋予生命又威胁生命——或许是其象征性中内在的一部分。它们栖居在临界空间(如水边、村落边界、冥界门槛),因此极易在诸多范畴之间滑移:善/恶、男/女、混沌/秩序。

从人类学角度,有人提出,当蛇崇拜属于更早期、以大地为中心的“母系”宗教的一部分时,后来的父权制体系便将其妖魔化(因此有一种假说认为,夏娃的蛇象征着早期女神崇拜,被新秩序塑造成反派)。无论此说是否属实,颇为引人注目的是,蛇的图像学如此频繁地与女神和大地崇拜相契合(从与蛇为伴的希腊女神雅典娜 Athena,到印度的那伽女神 Nagini,如玛纳萨 Manasā,再到西非奉 Python 精灵的女性灵媒),这都暗示着蛇与女性神性之间的关联。与此相对,男性天空之神往往与蛇战斗(宙斯 vs 堤丰,因陀罗 Indra vs Vṛtra,马尔杜克 Marduk vs 提亚马特 Tiamat)。这可以被解读为两种原则之间张力的神话反映:天界 vs 冥土(或地底)。蛇的符号学丰富性在于,它既可以象征任一方,甚至象征二者的统一(如羽蛇神 Quetzalcoatl 身上同时具备羽毛与鳞片所展现的那样)。

蛇的象征矛盾性也延伸到其作为社会符号的用法。一条蛇可以是群体身份的图腾,也可以是“他者”的标记。例如,古埃及人以昂首的眼镜蛇(乌拉埃乌斯 uraeus)来象征王权与神圣权威,而在希伯来文献中,埃及的权势有时则被贬称为要被雅威所杀的蛇或龙。在中世纪和近代早期的欧洲民间传说中,古代的正面母题大多消失,蛇被与女巫、异端和黑暗巫术联系在一起——本质上成为一种应当被恐惧或铲除的反社会象征。与此同时,在地球另一端,澳大利亚原住民文化则始终敬奉彩虹蛇(Rainbow Serpent),视其为创造与律法之源,是建立社会秩序的存在。令人玩味的是,同一个符号可以在不同语境中,或是维护社会规范,或是代表对其的颠覆。

从这份全球性的考察中浮现出的,是蛇作为一种**多义符号(multivalent sign)**的图景——可以说是人类最持久、最具挑衅性的象征之一。它的鳞片在我们的想象中既折射出神性的光辉,也映照出邪恶的污秽。作为一个符号学对象,蛇具有非凡的可塑性:它象征生育、智慧、循环时间、危险、死亡、再生、无限——有时甚至同时具备这些意涵。这或许就是为什么缪勒及其同时代人如此为蛇的神话所吸引;蛇神话为我们提供了一个案例,展示不同文化如何从同一自然原型中抽取出不同的信息。

以现代术语来说,我们或许可以说蛇是一种原型(archetype),触及集体无意识——荣格式(Jungian)的观点会指出,印度瑜伽中的昆达里尼(Kundalini)蛇力象征着盘踞在脊柱底部、等待上升的转化性生活力。事实上,在秘传瑜伽中,昆达里尼之蛇是一种正面的内在能量,再次展现了与蛇相关的转化与启蒙主题。无论我们考察的是古代仪式还是深度心理学,蛇往往代表某种根本性的东西:生与死的循环、对彼岸知识的把握,以及人类既依赖又畏惧的自然之力。

马克斯·缪勒以其对语文学根源的关注,看到了这一真相的某一层面:在许多蛇的传说背后,是人类对自然节律(日与夜、风暴与阳光)的思索。后续的人类学与符号学研究又揭示了更多层面——例如蛇崇拜如何组织一个社会,或蛇如何体现社会在神话中所调和的诸多对立。我们所归纳出的这些模式(蛇 = 生—死—再生,蛇 = 知识,蛇 = 生育)在一个又一个文化中反复出现,暗示着一种共同的人类迷恋。然而,这些矛盾(蛇作为受崇敬的神 vs. 被诅咒的魔,蛇作为医治者 vs. 毁灭者)又提醒我们,符号的意义终究是由特定语境中的人们所赋予的。

归根结底,蛇崇拜所讲述的故事,不仅仅关于蛇,也关于我们自身。它是人类心灵与社会秩序的一面镜子。缪勒将蛇神话视为“宗教科学”拼图中的重要一块,而我们更深入的探讨也证实,蛇(Serpent)确实是一种跨文化的代码(cross-cultural code)——在其中同时编码了原初的恐惧、生态智慧、性能力与精神更新。难怪从印度的**那伽(Nāga)**圣地到墨西哥的羽蛇神庙,从医者之杖到王者冕饰,蛇的形象早已缠绕在人类的集体心灵之上,在我们的宗教与仪式中留下了不可磨灭的印记。

FAQ #

Q 1. 马克斯·缪勒如何解读蛇的神话?

A. 缪勒主要通过语文学的视角,将其视为语言“腐朽”的结果——原本是对自然现象(如风暴或黑夜)的隐喻,被后世误解为字面意义上的怪物神话。他认为,像吠陀中的 Vṛtra 之类的蛇怪,本是对黑暗或干旱被太阳神战胜的寓言。

Q 2. 缪勒是否相信存在一个单一、普世的蛇崇拜?

A. 否。虽然他承认蛇崇拜广泛存在,但他批评关于单一起源或单一扩散的理论。他主张,人类对蛇的相似心理反应以及共同的语言演化过程,可以在不同文化中独立地产生对蛇的崇敬。

Q 3. 在各文化中,蛇最常见的象征意义有哪些?

A. 常见主题包括:重生/不朽(蜕皮)、生育(与大地/水的联系、阳具形态)、隐秘知识/智慧、守护(宝藏、水源)、危险、以及时间的循环性(衔尾蛇)。

Q 4. 蛇崇拜如何作为一种社会技术发挥作用?

A. 它可以建立禁忌(如禁止杀蛇)、通过共同的仪式与节庆强化群体认同、创造特定社会角色(祭司/女祭司)、调节攻击性与恐惧,并通过神话与民间故事来强化道德规范。

Q 5. 为什么蛇的象征常常自相矛盾(如善 vs. 恶)?

A. 蛇本身的暧昧性(栖居于诸界之间,既危险又具再生力)使其成为承载二元对立的强大符号。文化语境对其解读影响极大,因此会出现从创造神(如羽蛇神 Quetzalcoatl)到恶魔形象(如撒旦)的多种描绘。

注释#

参考文献#

- Alexander, Kevin. “In Benin, up close with a serpent deity, a Temple of Pythons and Vodun priests.” The Washington Post, January 26, 2017. Link

- Bhattacharyya, P.K. The Indian Serpent Lore. 1965. (Mentioned as ethnographic source in original text).

- Goldziher, Ignaz. Mythology Among the Hebrews. 1877. Gutenberg Link

- Moorehead, W.G. “Universality of Serpent-Worship.” The Old Testament Student 4, no. 5 (1885): 205–210.

- Müller, F. Max. Chips from a German Workshop, Vol. V. London, 1881. Gutenberg Link

- Müller, F. Max. Contributions to the Science of Mythology, Vol. II. London: Longmans, Green, and Co., 1897. Archive.org Link

- Smart, Ninian. “Snake Worship.” Encyclopedia Britannica. 1999 revision. (Often references Wikipedia in original text, likely based on this).

- Wake, C. Staniland. Serpent-Worship and Other Essays. London: George Redway, 1888. Gutenberg Link

- Wikipedia contributors. “Feathered Serpent.” Wikipedia, The Free Encyclopedia. Link

- Wikipedia contributors. “Ouroboros.” Wikipedia, The Free Encyclopedia. Link (Note: Original text links Britannica, but Wikipedia covers similar ground).

- Wikipedia contributors. “Snake worship.” Wikipedia, The Free Encyclopedia. Link

Ninian Smart, “Snake Worship,” Encyclopedia Britannica (1999). See also Snake worship - Wikipedia. ↩︎

See “Ouroboros | Mythology, Alchemy, Symbolism” - Britannica. ↩︎

C. Staniland Wake, Serpent Worship and Other Essays (1888). Link ↩︎