摘要

- 关于失落乐园或“堕落”的神话——人类因某种越轨行为而失去不死或完美状态(往往涉及蛇或狗等动物)——在整个欧亚大陆(闪语、阿尔泰语、乌拉尔语)乃至非洲广泛存在。

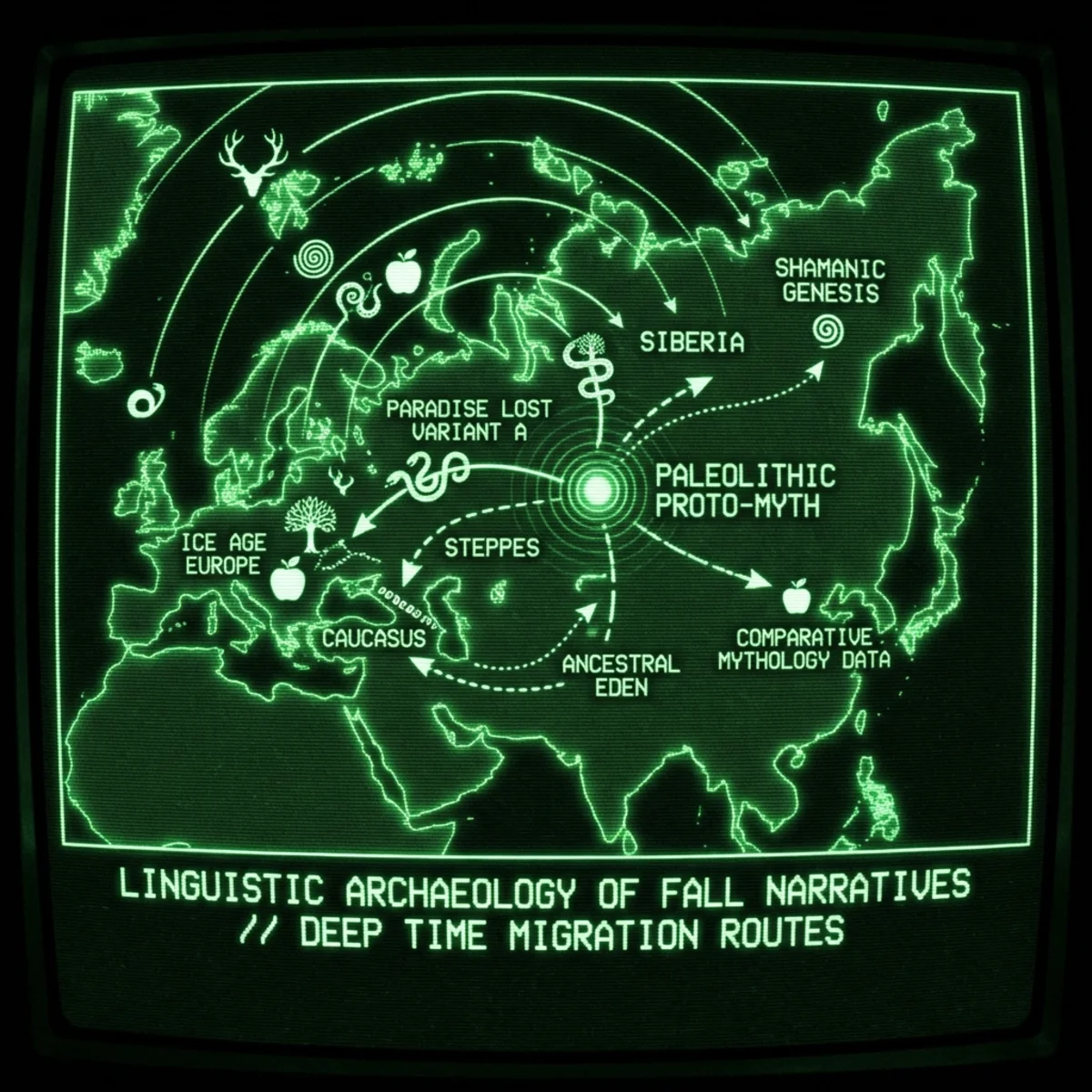

- 将这些母题(如失去皮毛/光辉皮肤、传信失败、动物骗子)与语言学联系进行比较分析,显示它们可能源自旧石器时代晚期或全新世早期(约一万二千年以上前)的共同原型神话,并随之扩散。

- 世界树以及神圣数字(七、九)等母题在欧亚大陆也呈现广泛平行现象,暗示着一个共享的古老宇宙观。

- 考古证据(如哥贝克力石阵 Göbekli Tepe)以及口头传统已知的长久延续性(如澳大利亚原住民神话)支持神话在极长时间尺度上保持连续性的可能性,这一时间远早于巴比伦等文明所代表的已知历史扩散。

- 这表明,在我们关于起源与死亡的最古老故事中,反映出一种深层的、共享的人类遗产。

神话扩散的语言路径#

比较神话学中最引人入胜的谜题之一,是“堕落”母题在相距极远的文化中反复出现。从西伯利亚萨莫耶德人的边缘地带,到近东闪语民族的腹地,我们都能发现这样的神话:人类因某种越轨行为而失去原初的完美或不死状态。这些相似性是否可能源自深时中的共同祖先传统?语言学证据表明,当各大语系在全新世转折期(约一万二千年前)扩散时,它们不仅携带了借词和祖先记忆,也携带了神话母题。例如,阿尔泰语系(一个有争议的假说分组,包括突厥语和蒙古语)在某些宇宙论术语和神话主题上存在共性;乌拉尔语系的某些分支如萨莫耶德语族亦然,甚至远至亚非语系的闪语分支也可见类似现象。神话的扩散很可能伴随着语言的扩散:迁徙的部族不仅带着自己的语言,也带着自己的故事。当原始阿尔泰语部落穿越草原,或早期闪语牧民游走于黎凡特时,他们可能通过语言交流和通婚传播创世神话,在留下词源痕迹的同时,也留下叙事痕迹。比较语言学家注意到,例如在突厥语和萨莫耶德语中,关于宇宙概念和超自然存在的词汇存在惊人的相似性,这暗示着早期接触或共同起源。这些语言重叠现象强化了这样一种观点:诸如“人类原本披着光明或皮毛的衣饰”之类的神话母题,很可能随着迁徙的言语共同体一同扩散。当我们在突厥故事中看到一个“伊甸式”的失落,被芬兰或西伯利亚民间故事所映照时,我们就很难满足于将其视为巧合或近期借用,而更倾向于追溯到沿着古老语言路线传播的某种原始传统。

关键在于,神话的迁移与交流并不必然意味着一次性、线性的事件。正如词汇可以被借用,神话也可以被“仿译”(逐概念翻译)或被改写进新的文化词汇表中。一个关于“首个人披着荣耀”的闪语神话,可以被波斯或突厥邻人改写为“披着皮毛或甲壳”的版本,在语言改变的同时保留其结构。经过千百年,一个原型故事的脚手架——乐园式的开端、被禁止的行为、纯真之失——可以在原始措辞早已被遗忘之后依然存续。因此,通过三角比对语言证据(共享的词根、平行的成语表达以及与神话相关的术语),我们可以看到一种神话传播的影子,它与晚更新世以来语系分化的进程相对应。阿尔泰语、乌拉尔/萨莫耶德语以及闪语诸群体,尽管彼此差异巨大,却都保留着某个故事的回声——这个故事或许曾在更早的时代围绕篝火被讲述,用一种早已灭绝却是这些语族共同祖先的语言来叙说。

比较神话母题:从皮毛到堕落#

这些神话的具体内容进一步强化了共同源头的可能性。数量惊人的文化都拥有这样一个故事:人类原本有一种保护性的覆盖物——可以是皮毛、光辉灿烂的皮肤,或一种“甲壳之皮”(“指甲之皮”)——却因某种禁忌行为或动物挑唆而失去它。在突厥和西伯利亚传说中,人类由造物主塑造,本具潜在不死性,身体纯净无瑕。突厥诸族中反复出现的一个母题是:最初的人由泥土塑成,被搁置晾干,由一条忠诚的狗看守。在阿尔泰诸蒙古语族的神话中,天父(腾格里 Tenger)命一条狗守护刚塑成的人体。起初,这条狗是无毛且能言的。当造物主离开时,一个邪恶的灵体(常被认同为冥界之主厄尔里克 Erlik)化作蛇或恶魔的形象前来检视这些新造之人。警觉的狗虽忠诚,却受到诱惑:入侵者提出,用一件皮毛大衣换取它允许自己看看这些人,以便让狗在严寒中保暖。狗妥协了——它允许蛇/魔靠近人类,并因此得到一身华美的皮毛作为报酬。但这笔看似无害的交易却带来灾难性后果:邪恶者向人体上吐唾或以其他方式玷污他们,使他们失去原本被赋予的不死性,转而被疾病与死亡所诅咒。造物主归来时,发现自己的创造被毁——人类如今注定要死亡——而狗则披着一身偷来的皮毛。作为惩罚,狗被剥夺了说话的能力,皮毛带上恶臭,从此注定只能作为人类的仆从而非守护者。在这些阿尔泰变体中,我们看到人类因守护者(狗)与诱惑者(蛇/魔鬼)之间的禁忌交易,而失去了原初的“保护性覆盖物”和完美的机会。值得注意的是,在更西面的芬诺-乌戈尔诸族中也发现了极为相似的母题:在一则曼西人和芬兰人的故事中,人类本几近完美且不死,直到魔鬼将人的多毛覆盖转移给狗,同时通过向人吐唾诅咒人类为凡人。这一故事线从西伯利亚针叶林延伸到波罗的海,其普遍性更像是共享的神话遗产,而非各自独立的发明。

在闪语传统中,这一母题则呈现出更为灵性的形式,但仍然具有可辨识的平行性。早期犹太教和伊斯兰教传说(在《圣经》亚当与夏娃故事的基础上加以发挥)将亚当原初的衣饰描述为非皮毛,而是某种奇妙之物:一种光辉或被称为“指甲之皮”的光明衣饰,光耀如昼。一部米德拉什(《拉比以利以谢篇》Pirqe de Rabbi Eliezer)明确发问:第一人的衣饰是什么?答案是:“一层指甲之皮和一片荣耀之云覆盖着他。但当他吃了树上的果子,那指甲之皮被剥去,他便赤身裸体地站在那里。”换言之,在堕落之前,亚当与夏娃的身体有一层坚硬、光亮的覆盖物——常被理解为类似指甲或角——使他们光辉且不死。越轨行为(吃下禁果)之后,他们失去了这层荣耀的覆盖物。一些犹太传统又增添了一个引人入胜的转折:上帝随后用蛇皮为被逐出乐园的亚当与夏娃制作衣服——等于以蛇之皮作为对失落状态的悲哀提醒。在一部塔古姆(《创世记》的阿拉姆语译本)中,上帝所赐的“皮衣”被解释为“用蛇皮制成的荣耀之衣”,用以取代被剥去的原始“指甲之皮”。在这里,我们再次看到同一模式:人类原本拥有一种保护性的外被(在此为超自然的),却因蛇与禁忌行为而被剥夺。某一传说说,人类身上仅存的原初覆盖物残迹,就是指尖上的指甲——用以微弱地提醒我们曾经的状态。

令人惊讶的是,类似的神话在欧亚大陆之外也广泛存在,暗示其时间深度远超有文字记载的历史。许多非洲民族讲述人类如何因动物的错误或诡计而注定要死的故事。祖鲁神话叙述:起初,造物主(Unkulunkulu)派变色龙带着信息去见人类:“人不可死。”然而,变色龙行动缓慢,在路上耽搁。造物主不耐烦了,又派出一只迅捷的蜥蜴(或在某些版本中是一只野兔或狗)带着新信息:“人必须死。”迅捷的使者先抵达人间,于是死亡在世间被确立。当变色龙最终带着原本关于不死的喜讯抵达时,为时已晚——人类已经接受了死亡为自己的命运。此类“传信失败”的神话在整个撒哈拉以南非洲广为流传,不同动物扮演不同角色(班图故事中是变色龙与蜥蜴,科伊桑故事中则是狗与青蛙)。在每一种情形中,人类失去不死或失去周期性复新(常以蛇蜕皮象征)都被归因于一次宇宙性的差错或涉及动物的不服从。一些学者指出,非洲关于蛇通过蜕皮而更新青春——而人类却不能——的母题,是对“本应如此”的一种反转。实际上,蛇得到了原本应赐予人类的持续更新之礼。一则著名的科伊桑(布须曼人)故事讲述:月亮派人传话给人类,说他们将如月亮一般——周期性重生(如月之盈亏再生);但野兔(或狗)将信息传错,说他们将死去且不再回来,作为惩罚,月亮击打野兔的嘴唇,将其劈裂(用以解释野兔的裂唇)。尽管表层细节各异,其核心结构却与欧亚神话高度一致:关于人类原本被规划为不死或刀枪不入的设定,被某个生灵的愚蠢或恶意所挫败,导致我们如今的凡 mortal 状态。

这些母题从卡拉哈里到西伯利亚冻原,从蒙古草原到约旦河谷的巨大地理分布,强烈暗示它们极为古老。完全可以设想,这些故事都源自晚期智人在旧石器时代晚期讲述的某个原型神话,随着族群扩散和失去联系而逐渐分化。后来的历史性扩散(例如巴比伦或《圣经》故事的传播)很难充分解释,为何一位生活在北极俄国的涅涅茨驯鹿牧人会相信,人类因狗的背叛而失去皮毛,或为何一位南非祖鲁长者会独立地认为,是变色龙的迟到让我们失去了永生。比较方法揭示出一组神话原型:人类原本光辉或多毛;一个动物中介(蛇、狗、变色龙等);一个被禁止的行为(吃果子、允许恶魔吐唾、传错信息);以及一个悲剧性结果(失去不死或恩宠)。这一叙事脚手架的一致性,更像是共同起源,而非偶然巧合。

神圣数字与宇宙之树:七、九与世界轴#

除了“堕落”叙事之外,另一个引人注目的跨文化模式,是某些数字(尤其是七与九)的神话意义,以及一棵具有分层或神圣枝条的巨树形象。在许多阿尔泰(突厥与蒙古)神话中,宇宙结构被精确地用数字描述。例如,一则蒙古记载称,起初造出了“九层天、九层地和九条河流”。数字九反复出现,象征完整或宇宙的广度——这很可能反映了该数字在中亚宇宙观中的重要性。同样,七也作为神圣数字出现:突厥神话讲述曾有七个太阳同时照耀,后来被射落,只剩一个;从阿尔泰到西伯利亚的萨满常将天界描述为七重或七层。事实上,在某些西伯利亚文化中,萨满旅程被想象为沿一棵桦树向上攀登,树上有七个枝桠,每一枝代表一个天界层次。萨满宇宙论中的世界树有时被明确说成有七个大枝,常在树顶栖息一只猛禽,在树根盘踞一条蛇。这种意象与其他神话中的树惊人相似——如北欧的世界树尤克特拉希尔(Yggdrasil),其顶有鹰、根有龙(尼德霍格 Nidhogg);甚至让人联想到《圣经》伊甸园中的那棵树,树下有诱惑的蛇,而在某些基督教诠释中,树上方则有如鸽子般的圣灵。生命树符号中“上方生灵+下方生灵”的双重守护反复出现,颇为显著。在阿尔泰艺术与传说中,这往往表现为上界生灵(如象征天空或灵魂的鸟)与下界生灵(如象征大地或冥界的蛇)共同守护或构成宇宙轴心。

数字七与九本身也引发比较研究:为何一位布里亚特萨满会谈到九重天,而一首古代美索不达米亚赞歌会歌咏“七重天”,一部中世纪爱尔兰文本又会提到圣泉旁“九棵智慧榛树”?有研究者提出,早期欧亚诸民族可能从共同源头继承了一种“数字神话学”——或许反映了天文观测(七大肉眼可见天体、月相周期等),也可能只是共享的叙事手法。在突厥传统中,七与九皆为圣数:中世纪回鹘史诗中既提到九枝之树与九重天光,也提到七作为宴会与仪式的圆满数。突厥神话中,由原初神祇凯勒汗(Kayra Khan)所植的“九枝宇宙树”,尤其是一个引人注目的平行物,与其他文化中贯通世界的巨树高度相似。它唤起这样一种观念:在久远的过去,某种原始神话中就已存在一棵连接天地的宇宙树,并为其设定了特定数量的枝条或层级。这或许是对整个已知宇宙的隐喻——一种描绘精神景观的方式——而这一意象在遥远传统中以类似的数字象征出现(从尊崇七枝之树的西伯利亚鄂温克人,到古近东将圣树与七重天相连,再到可能拥有九个世界的北欧世界树),更像是古老的连续性,而非晚期借用。甚至“蛇与狗的双重守护”也可在这一框架下理解:想想希腊神话中的刻耳柏洛斯(Cerberus),这只多头地狱犬常被描绘为颈间缠绕着蛇、尾巴为蛇,守卫冥界之门——这或许是更古老“犬-蛇”阈限守护母题的回声。在祆教(琐罗亚斯德教)的伊朗传说中,我们发现有两条狗守护通往来世的钦瓦特桥(Chinvat),而一条龙(蛇)则是神圣秩序的对手。阿尔泰创世故事中的狗与蛇(一者受托守护生命,一者带来死亡),或许正是这一更广泛象征二重奏的缩影:狗=生命的守护者,蛇=死亡/更新的使者。

像七与九这样的数字,很可能在多个文化中各自独立地获得神圣地位,但“七(或九)层宇宙+世界树+蛇与鸟/狗守护者”这一具体组合却过于特异,因而更指向非常古老的联系。我们可以想象一位全新世早期的原始萨满讲述的神话:他描述一棵巨树,其根扎于冥界,枝条托举起多层天穹;他说树根有一条蛇,也许是尘世知识或不死之源,而树梢有一只巨鹰或犬首守护者;他又说上界被划分为七或九个区域,每一区或许是某些灵体或祖先的居所。随着这位萨满的后裔向外扩散——一些前往安纳托利亚和美索不达米亚,一些进入西伯利亚森林,一些留在草原——他们保留了这一宏观宇宙图景,却将其适配于各自的环境与文化天赋。因此,美索不达米亚人将世界树的枝条数定为七(这一数字在巴比伦宇宙论中证据丰富),突厥诸族则偏爱九(这一数字深嵌于突厥王权与祭仪传统),而两者都可能源自曾经统一的神话视野。

超越巴比伦:追溯旧石器时代的原始传统#

学者们往往倾向于将共同神话归因于已知的历史性扩散——例如美索不达米亚故事沿“新月沃地”的传播(如《吉尔伽美什史诗》中的洪水故事可能影响了希伯来《圣经》,或波斯二元论影响了芬诺-乌戈尔关于上帝对抗魔鬼的神话)。然而,我们所考察的这些母题似乎过于古老且分布过广,无法完全用青铜时代或铁器时代的互动来解释。带有蛇与狗的“堕落”神话,以及带有神圣数字的宇宙树,都带有一种旧石器与早期新石器时代的氛围;它们关涉人类最根本的处境(生与死、纯真之失),并使用那些最早成为人类伙伴或对手的动物(狗、蛇,或许反映了早期驯化与原始恐惧)。这些特征暗示,这些神话要素在巴比伦或古埃及等经典文明兴起之前就已成形——或许在上一个冰期末期,当近东的狩猎采集者与原始农民首次开始聚集成更大的社群并构建精致宇宙观时,就已存在。

通过考察我们对这一过渡时期的认识,可以进一步支持“旧石器晚期或全新世早期源头”的论证。约一万二千年前,随着冰期结束,气候剧烈变化。人类族群经历了巨大的动荡:海平面上升、猎物迁徙模式改变,更关键的是,定居生活与农业的首次尝试出现。这正是位于安纳托利亚东南部(今土耳其)的哥贝克力石阵(Göbekli Tepe)的时代——这一纪念性礼仪遗址可追溯至约公元前9600年(距今一万一千多年),早期社会在此建造石圈与高耸的 T 形石柱,上面雕刻着动物浮雕。值得注意的是,在哥贝克力石阵丰富的雕刻中,我们看到大量蛇的浮雕、咆哮的猛兽、猛禽以及抽象的图腾形象。其中一根石柱上,尤为著名的浮雕似乎呈现出一棵宇宙树或柱状物,带有枝条,两侧环绕着神秘人物与动物。尽管我们无法将这些雕刻“阅读”为直接的文本,它们却强烈暗示着一种宇宙观,在其中这些生物扮演着象征性角色。令人浮想联翩的是:在全新世门槛之上,聚集在这座山顶圣所的哥贝克力石阵祭司或萨满,或许正在讲述关于一棵支撑天空的巨树、关于人类曾与动物共处却后来失宠的故事。位于大陆交汇处的安纳托利亚东南部,很可能是一个神话的摇篮:不同民族的祖先(其中一些后来成为印欧人,一些成为闪语人,还有一些可能是向北迁徙的阿尔泰倾向部落)在农业黎明时分,在此交流并发展故事。

新石器化——即向农业的转变——自近东向外扩散,为神话传播提供了机制。随着农业从安纳托利亚和黎凡特向欧洲扩散(安纳托利亚农民迁徙),并向东传播至伊朗和中亚,它不仅带来了新的生计方式,也带来了与播种-收获、生命-死亡周期紧密相关的仪式实践与神话框架。关于失落黄金时代或原初堕落的神话,或许与早期农民对失去“狩猎采集者乐园”的记忆产生共鸣;“人类曾披着皮毛或鳞甲”的母题,甚至可能隐约回响着人类曾如野兽般与动物共处的时代。一些人类学家推测,伊甸堕落神话(人因罪失去不死)在象征上反映了从与自然和谐的无忧采集生活,转向劳苦、受死亡束缚的农耕生活的转折。无论是否接受这一具体诠释,可以肯定的是:随着新石器文化扩散,复杂的宗教观念也随之传播。我们看到某些符号的连续性:例如蛇,在许多早期农耕崇拜中成为大地再生力量的象征(从近东大地女神的图像到中国女娲的神话)。然而,蛇同时也是伊甸中的欺骗者、也是西伯利亚故事中的吐唾者——这表明,围绕这一生物的极古老的“矛盾情感”,可能早在原始新石器崇拜中就已被反复演绎。安纳托利亚东南部的早期遗址与黎凡特走廊(后者是纳图夫文化的故乡,也是约一万四千年前最早驯化狗的地区)格外突出,堪称一个“神话生成区”:在这里与那时,人-动物关系(如狗作为人类新伙伴的角色,或蛇在最早定居村落中的存在)被以神话方式加以协商与表达。

通过将原始传统定位在全新世之初,我们可以更好地解释,为何这些母题如此难以被后来的影响所“改写”。例如,阿尔泰“狗的背叛”神话并不能整齐地对应任何已知的美索不达米亚或其他地区的文字来源;它似乎有自己独立的生命,通过草原上的口头传统传承下来。如果它只是晚期从祆教或基督教等来源借入,我们本应看到更多明显的痕迹(如特定人名或与这些书面传统共通的道德化元素)。相反,这个故事给人的感觉极为“原始”:几乎像一个“如此这般”的解释故事,只是在“宇宙性失落”的框架上附加了一个道德寓意(“不要信任诱惑者”、“这就是狗为什么有臭味”等)。这种质朴、解释性的特征,正是极古老口头传统的典型。同样,非洲关于“永生信息传递失败”的故事也很可能极为古老——有学者甚至认为,它们可能可以追溯到人类最初走出非洲的时代,距今数万年,因为在非洲与美拉尼西亚都能发现其变体。尽管这一推测或许过于大胆,却强调了一个关键点:神话的存续时间远比我们曾经想象的要长,它们可以在语言变迁与迁徙中顽强延续。

考古学与深时证据的相互印证#

尽管考古记录本身无言,却提供了支持神话长期连续性可能性的线索。我们已经提到哥贝克力石阵这一线索,其雕刻的动物群像与可能具有象征意义的建筑布局。另一个遗址——安纳托利亚的乔塔霍裕克(Çatalhöyük,公元前七千纪)——出土了壁画与小雕像,包括豹与一位神圣女性形象——或许是后世神话的早期形态。随着农业扩散,某些符号也随之传播:近东早期农民的彩陶上常见蛇纹与“生命树”母题,其枝条呈分叉状。在草原与西伯利亚,土著宗教最早的层面(通过后世民间传说重建)谈到一个“现世秩序之前的世界”、谈到“天柱”和“世界树”,这表明这一概念可能可以追溯到现代人类在冰期末期首次定居这些地区之时。神话连续性的观点还得到考古遗传学的支持:我们如今知道,史前存在大规模的人口迁徙,可以携带神话一同传播。例如,基因证据显示,早期新石器时期,来自近东的人群向欧洲与中亚扩张。如果这些人携带着关于失落乐园或神圣之树的神话,他们可能在所到之处播下这些故事的种子。后来,草原上的亚姆纳亚人(约公元前3000年的原始印欧人)大规模扩张,很可能带来了自己的天空神与屠龙神话,这些神话或许与更古老的近东传统发生了融合——但耐人寻味的是,即便在印欧神话中,也潜藏着“失去不死”的母题痕迹(例如希腊神话中宙斯剥夺白银时代人类的不死性,或吠陀神话中蛇与鹰为不死甘露而争斗)。

为了将时间尺度推得更远,我们可以考虑进化心理学家和人类学家所称的“智人悖论”(sapient paradox)——也就是在解剖学上现代的智人(约在20万年前已经出现)与现代行为和文化的充分展现之间,那段令人困惑的时间鸿沟。Colin Renfrew 教授将其命名为“智人悖论”:既然我们的脑在很早之前就已具备条件,为什么人类花了这么久才发展出农业、城市和高度文明?一种被提出的答案是,人类在文明出现之前很久,就已经生活在充满象征性的神话与仪式模式之中,但这些神话框架只是逐渐才引发物质层面的改变。换言之,距今四万年前的旧石器时代祖先,已经在编织复杂的神话——也许关于死亡的起源、动物的角色、宇宙的结构——然而这些神话存在于口头文化中,几乎不留下考古痕迹,直到它们开始以耐久的形式被表达出来(例如哥贝克力石阵的石柱,或拉斯科洞穴壁画)。智人悖论为一种可能性敞开了大门:同一个故事可以被讲述数万年之久,尤其当它具有仪式重要性时。如果澳大利亚原住民能够通过“歌线”(songlines)在七千年间传递关于海岸地理的精确描述,那么,一个关于人类为何会死亡的神话(这是最根本的问题之一)延续一万二千年甚至更久,也并非不可想象。事实上,澳大利亚原住民的“梦境时代”(Dreamtime)故事本身,往往包含一个原初时期的元素:那时人类尚未完全成为人,人和动物共享形态——这一概念与欧亚地区关于原初一体状态及其后堕落或分离的观念颇为相似。一些梦境时代叙事讲述祖先存在如何逐渐将世界“固定”为当下的样貌,有时是通过错误或越轨行为,在那之后,人类与精神领域之间的直接沟通被切断。这与“失落的黄金时代”或“堕落出恩宠”的观念相互呼应。

此外,神话的连续性还得到近期研究的支持:一些澳大利亚原住民故事被发现准确编码了约三万七千年前发生的火山喷发等事件——这可能是目前已知最古老、与真实事件相符的叙事。如果人类社会能够在三万多年间保留对一次火山喷发的记忆,那么它们也可能在相近的时间跨度内保留更为抽象的叙事。事实证明,神话可以是最持久的文化遗产之一——其延续性甚至超过任何一种语言或帝国。

所有这些线索——语言分布、母题比较、考古暗示以及口述传统极端长寿的案例——共同指向一个颇具挑衅性的结论:欧亚大陆(乃至更广范围)关于“堕落出恩宠”和创世的神话,很可能源自一个共同的原始传统,该传统扎根于全新世初期,甚至更早。这个传统可能产生于冰后期世界的熔炉之中,也许位于或接近“新月沃地”(Fertile Crescent),在那里许多深层文化谱系彼此交汇。随着人们迁徙、贸易与讲述故事,这个原始神话分化为各地的地方变体,但它从未真正消亡,因为它触及了普遍的人类关切。蛇与狗这两种与人类共享栖息地、激发我们想象的生物,成为持久的象征——在解释我们的凡人处境时,它们有时是反派,有时是帮手。数字七与九则伴随早期的仪式知识传播,可能是萨满教导歌谣中的记忆钥匙,随着时间推移,在神话中被固化为宇宙论事实。而那棵伟大之树的意象则在人的心灵中屹立不倒,成为连接天地、描绘精神世界无形结构的天然象征。

智人悖论与梦境时代:深时中的神话连续性#

要充分理解我们在此提出的时间深度,必须拓宽视角,将传统社会中神话与仪式的功能纳入考量。神话并非单纯的娱乐;它们往往构成一种文化世界观与身份认同的宪章,尤其是在必须通过记忆与表演来传承知识的非文字社会中。社会对某个神话的依赖越强(例如,用来解释我们为何必须死亡,或为何必须执行某些丧葬仪式以应对这一现实),跨世代忠实传递它的动机就越大。这种保守力量可以使神话框架出奇地稳定。人类学家 Polly Wiessner 对采猎者“火光故事”的研究就显示,道德化或起源故事在讲述时对准确性极为在意,比起白日闲谈更不易发生变化。现在想想,所有人类都经历了“堕落出恩宠”的死亡现实——每一种文化都必须面对死亡起源的问题。可以推断,一旦形成了一个具有说服力的解释,它就会被格外顽强地保留下来。澳大利亚原住民的梦境时代概念正体现了这种连续性:梦境时代是一个神圣时期,世界在其中被塑造,而通过仪式性地吟唱那些歌、讲述那些故事,人们将世界的蓝图保存在记忆之中。我们可以说,对许多欧亚文化而言,也存在某种意义上的梦境时代或神话时代概念——那是一个人类与动物对话的时代,人类尚未披皮或穿衣,也许还散发着内在光辉,直到某次越轨改变了一切。通过仪式性地重述那次越轨是如何发生的(无论是夏娃咬下苹果,还是狗接受了皮毛外衣,抑或变色龙磨蹭拖延),每种文化都在重申当下支配生活的规则(死亡、劳作、行为规范的必要性等)。这样的核心故事不易被抛弃;它们会适应变化,但方式极为保守。

这正是智人悖论与神话相遇之处:很可能是复杂精致的神话远早于农业与城市出现,而不是神话作为文明的晚期副产品,反过来,文明在某种程度上是长期存在的神话的产物,这些神话为更大规模的社会组织提供了框架。Renfrew 的悖论指出,在数万年间,人类拥有同样能够创造艺术、宗教与复杂社会的脑,但大多仍以小群体形式生活。发生了什么变化?一种观点认为,累积文化——包括神话叙事——逐渐跨越了某个门槛,使得通过共享信念实现的大规模合作成为可能。可以设想,对共同起源与堕落出恩宠的信仰,就是这样一种广泛传播的观念,帮助早期全新世的社群实现团结。如果相邻部族都相信自己出自同一位失去不死性的“第一祖先”,他们也许会感到某种亲缘感,或至少能理解彼此的仪式(正如分散在各岛的波利尼西亚人共享起源神话,从而促进了岛际理解)。因此,原始神话可能是一种早于并预示农业或文字等更具物质性的“粘合剂”。

欧亚地区存在梦境时代类比概念这一事实,进一步强化了神话连续性可以跨越惊人时间深度的观点。设想一下:亚当故事中“指甲之皮”(skin of nails)的观念——很可能在晚期古代才以书面形式定型——实际上可能保留了一个源自新月沃地无陶新石器时代的信仰记忆,而这一信仰又可能追溯到上旧石器时代的萨满象征。毕竟,上旧石器时代的洞穴艺术中常见具有人兽混合特征的形象;一些理论家将某些洞穴绘画解读为萨满半变为兽或反之的描绘。这在主题上与“最初的人具有动物性特征(皮毛、爪子等),后来才将其脱去”的观念相关。也许某位围炉讲故事的人,注意到蛇蜕皮或昆虫蜕壳的现象,便编织出一个类比:“从前,男人和女人也能像那条蛇一样脱下皮肤,重新变得年轻,但因为他们违背了至高神,如今只有蛇还能这样做,而我们不能了。”那位讲述者的听众记住了这个故事,讲给他们的孩子听,五百代人之后,即便迁徙到新土地、说着新语言,他们的后代仍在讲述本质上同一个故事——也许变成了“亚当和夏娃曾拥有一层光辉的第二皮肤,但在犯罪后失去了它”,或者“我们的祖先曾多毛且不死,直到骗子角色破坏了一切”。这正是神话的力量与持久性。

结论#

将语言学、比较神话学与考古学的线索汇聚起来,我们得到一幅共享的欧亚(甚至可能是泛人类)原始神话图景:一个在全新世朦胧黎明期——冰川退却、第一批神庙被建起之时——形成的宏大叙事。这个叙事涵盖了世界的起源、人类在其中的特殊地位,以及我们为何会死亡。其关键母题——原初恩宠状态(常以某种物理覆盖物象征,如皮毛、光辉皮肤或长指甲)、涉及动物中介者的越轨或错误(诱惑人的蛇、失职的狗、迟到的变色龙),以及由此导致的不死性或荣耀的丧失——在相隔万里、跨越千年的数十种文化神话中回响不绝。神圣数字(七与九)的反复出现,以及带有守护层级的宇宙树意象,进一步指向一个惊人广布的连贯神话结构。尽管后来的历史接触与借用(如美索不达米亚文明或世界宗教的影响)确实重新分配并强化了其中一些故事,但它们无法完全解释我们所见的深层共性。相反,这些共性最合理的解释是共同起源:一个由早期现代人讲述的神话或神话群,很可能诞生于或接近近东地区(非洲、欧洲与亚洲的十字路口),并以残片却仍可辨认的形式存续至今。

本质上,欧亚地区的堕落神话与创世故事就像语言学中的同源词——不同语言中源自同一原始词的相关词汇。正如语言学家通过比较子语言来重建原始语言,我们也可以通过比较这些叙事“同源词”来尝试重建原始神话的一些面向。这样的工作表明,人类最古老的故事确实有着极其久远的根源,不仅追溯到我们常提及的青铜时代或新石器时代神话(如苏美尔或巴比伦的神话),而是回到旧石器—后旧石器时代的采猎者宇宙论,那些见证冰河时代终结的人们。显然,这些古人面对一个剧烈变化的世界,创造出如此深刻而难忘的故事,以至于此后历史的一切变迁都未能将其抹去,只是不断将其改造。

如此长寿的神话所带来的启示极为深远。这意味着,当我们读到《创世记》中关于蛇与堕落的一句经文,或听一位西伯利亚长者讲述狗如何失去声音时,我们也许正在直接窥见远古祖先的心灵——一条将我们与五百代之前的人相连的想象与意义的连续纽带。这也凸显了一种共同的人类遗产:在神话层面,真正的陌生人远比我们想象的要少。一位苏美尔农夫、一名维京吟游诗人、一位突厥游牧民和一位桑人布须曼猎人,都可以为失去不死机会而同声叹息,并对那些决定我们命运的动物的聪明(或背叛)心照不宣。在这个我们不断寻求“人类共同点”的时代,也许可以从我们最古老的传说中寻找答案——因为在那些古老的故事里,我们共享着对久远乐园的记忆,以及对“本可以成为怎样”的梦想(或悔恨)。

FAQ #

Q1. What is the article’s central claim?

A. A “fall-from-grace” proto-myth—loss of immortality after a transgression involving animals—was already circulating across Eurasia (and even Africa) in the late Paleolithic / early Holocene and later branched into the diverse creation stories we know today.

Q2. What evidence suggests a shared origin rather than parallel invention?

A. Overlapping motifs (radiant skin/fur lost, snake-or-dog trickster, cosmic tree with 7- or 9-layer heavens) appear in Semitic, Altaic, Uralic, and Bantu lore; similar myth-keywords cluster along Holocene language-family dispersals, and early Neolithic sites (e.g., Göbekli Tepe) depict the same animals and tree symbolism.

Q3. Why are the snake and dog so prominent across versions?

A. Both animals stood at the human–wildlife threshold: snakes embodied danger and cyclical renewal (skin-shedding), while early-domesticated dogs policed camps. Myths cast them as guardians/traitors to dramatize humanity’s lost chance at perpetual life.

Q4. What’s with the sacred numbers seven and nine?

A. They likely encoded shamanic cosmology—tiers of heaven, branches of the World Tree—and served as mnemonic anchors; the same numeric cosmogram resurfaces from Siberian birch-pole rites to Mesopotamian “seven heavens,” pointing to deep continuity.

Q5. How can an oral myth survive 10,000 + years?

A. High-stakes origin stories become ritual liturgy: repeated in initiations, sung as genealogies, and attached to moral taboos. Ethnographic cases (e.g., Aboriginal sea-rise tales accurate after 7 ky) show that tight ritual transmission can preserve narratives across millennia.

Sources#

- Annus, Amar. The Mesopotamian Precursors of Adam’s Garment of Glory and Moses’ Shining Face. 2011. (In Alter Orient und Altes Testament, Band 390/1).

- Berezkin, Yuri. “The Dog, the Horse, and the Creation of Man.” Folklore: Electronic Journal of Folklore, vol. 56, 2014.

- Encyclopædia Britannica. “Finno-Ugric religion: Mythology.” Britannica.com. (Accessed 2025).

- Leeming, David. Creation Myths of the World: An Encyclopedia. 2nd ed., ABC-CLIO, 2010.

- Renfrew, Colin. Prehistory: The Making of the Human Mind. Modern Library, 2008. (Discusses the Sapient Paradox).

- Tyson, Peter. “Ancient Aboriginal stories preserve history of a rise in sea level.” Scientific American, 2015.

- Witzel, Michael. The Origins of the World’s Mythologies. Oxford University Press, 2012.

- Yakut, Turar. Myths and Legends of Siberia. (Translated folklore collection), 1987. (Contains Altaic creation accounts).

- Zulu Origin Story (Bantu oral tradition). Big History Project, Khan Academy, 2015. (Original myth text “Men must not die”).