TL;DR

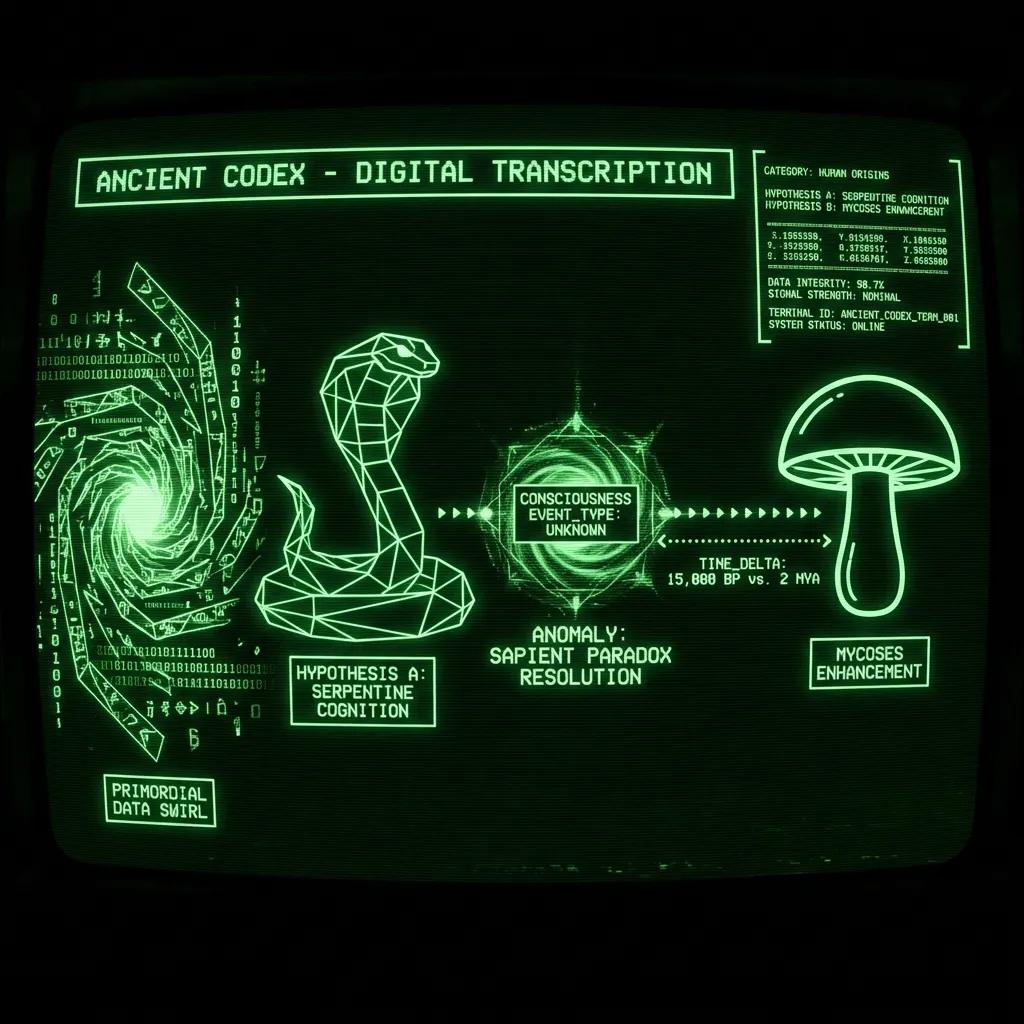

- Теория культа змеи/Евы (SC/EToC) предполагает, что ритуалы с использованием змеиного яда вызвали рекурсивное самосознание человека около 15 000 лет назад, что соответствует “сапиентному парадоксу” и распространенной мифологии о змеях.

- Теория “обкуренной обезьяны” Маккенны утверждает, что более ранняя когнитивная эволюция была вызвана псилоцибиновыми грибами, но сталкивается с проблемами в отношении временной последовательности и отсутствия сильных археологических/мифологических доказательств.

- SC/EToC предлагает потенциально более подходящую модель, интегрируя сравнительную мифологию, недавние генетические открытия (эволюция мозга в голоцене) и модель коэволюции генов и культуры.

Введение#

Две интригующие гипотезы предполагают, что психоактивные вещества катализировали эволюцию рекурсивного человеческого сознания – способности к самореференциальному мышлению (“мышление о мышлении”). Теория “обкуренной обезьяны” Терренса Маккенны утверждает, что ранние гоминины употребляли псилоцибиновые грибы, которые улучшали когнитивные способности (язык, воображение и т.д.) и стимулировали скачок в сознании. В отличие от этого, Культ Змеи Сознания (SC) и связанная с ним Теория Евы Сознания (EToC), недавно изложенная Эндрю Катлером, предполагают, что змеиный яд был первичным энтеогеном, который привел людей к первому осознанию себя. В этом повествовании доисторическая женщина (“Ева”) достигла метакогниции после укуса змеи, “открыла ‘Я’”, а затем обучила этому рекурсивному самосознанию других через ритуал – основав древний культ змеи, который распространил знания по всему миру. Эта статья исследует эти теории по нескольким направлениям – нейрофармакология змеиного яда против грибов, сравнительная мифология (символизм змеи против иконографии грибов), соответствие временной линии с генетическими и археологическими данными, а также инсайты из как научных исследований, так и маргинальных источников. Цель – оценить, как каждая гипотеза объясняет возникновение современного человеческого сознания и оценить правдоподобность структуры SC/EToC по сравнению с более известной теорией “обкуренной обезьяны”.

(Примечание: ссылки на источники даны в формате Автор (Год) с поддерживающими ссылками на источники. Полный список литературы предоставлен в конце.)

Нейрофармакология змеиного яда против псилоцибиновых грибов#

Древние люди могли легко встретить как змей, так и психоактивные грибы в своей среде. Ключевой вопрос заключается в том, может ли змеиный яд действовать как изменяющее сознание вещество, сравнимое с псилоцибином (активным соединением “волшебных” грибов). Современная медицинская литература предоставляет первичные доказательства того, что змеиный яд действительно может вызывать глубокие неврологические и психологические эффекты. Mehrpour et al. (2018) задокументировали случай жертвы укуса змеи, которая после укуса испытала интенсивные визуальные галлюцинации – феномен, ранее не широко описанный. В этом случае 19-летний мужчина, укушенный змеей, имел яркие галлюцинации во время восстановления (что предполагает, что яд непосредственно изменил его восприятие). Аналогично, Senthilkumaran et al. (2021) сообщили о редком случае укуса гадюки Рассела в Индии, который привел к визуальным галлюцинациям у здоровой 55-летней женщины. Эти клинические отчеты подтверждают, что определенные змеиные яды могут вызывать психоделические или диссоциативные эффекты на человеческий разум, хотя и как побочный эффект токсичного укуса.

Помимо изолированных случаев, существуют доказательства рекреационного использования змеиного яда за его изменяющий сознание “эффект”. Jadav et al. (2022) описывают змеиный яд как “нетрадиционное рекреационное вещество” среди индийских психонавтов, отмечая, что некоторые заклинатели змей в Индии управляют подпольными “змеиными притонами” (аналогично опиумным притонам), где посетители ищут контролируемые дозы яда для интоксикации. В одном задокументированном случае мужчина, борющийся с опиоидной зависимостью, с помощью заклинателей змей нанес яд кобры на язык; яд вызвал часовой обморок, за которым последовало “повышенное возбуждение и чувство благополучия”, которое длилось недели, в течение которых он полностью потерял тягу к опиоидам. Примечательно, что эйфория и антиаддиктивный эффект от одного укуса превышали любой “кайф”, который он испытывал от обычных наркотиков. Это параллельно с выводами о психоделиках, таких как псилоцибин, где одна доза может вызвать длительные антидепрессивные или антиаддиктивные результаты. Действительно, пациент сравнил состояние после укуса с трансформационным “сбросом”, как это делают пациенты псилоцибиновой терапии. Такие отчеты укрепляют правдоподобность того, что яд, при контролируемой дозировке, может действовать как мощное психоактивное средство.

Химически, змеиные яды представляют собой сложные коктейли нейротоксинов, пептидов и ферментов. Хотя их основная эволюционная цель – обездвиживание добычи (или отпугивание хищников), некоторые компоненты взаимодействуют с нейротрансмиттерными системами таким образом, что могут изменять сознание. Например, яды кобры содержат следы L-триптофана – аминокислотного предшественника серотонина. Индольное кольцо триптофана структурно похоже на основу псилоцина/псилоцибина (индольные алкалоиды в грибах), что намекает на биохимическое родство между ядом и классическими психоделиками. Конечно, нельзя просто “сварить” псилоцибин из змеиного яда – лабораторный синтез из триптофана требует нескольких шагов. Однако Катлер (2023) предполагает, что палеолитические люди могли найти способы детоксикации или обработки яда, чтобы усилить его галлюциногенные свойства. Хотя это остается предположением, примечательно, что другие коренные инновации (например, приготовление аяуаски из двух растений для активации ДМТ) демонстрируют способность к сложной химической манипуляции в древности. Таким образом, не исключено, что ранние экспериментаторы научились изменять яд – например, смешивая его с растительными экстрактами или вводя его в сублетальных микродозах – чтобы вызвать состояния транса, а не смертельное отравление.

Фармакологически, определенные компоненты яда нацелены на рецепторы, также вовлеченные в когнитивную функцию. Многие яды элапид (кобры, крайты) содержат α-нейротоксины, которые связываются с никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами (nAChRs) в нервной системе. В больших дозах это вызывает паралич; но в малых дозах модуляция холинергической системы может влиять на возбуждение, внимание и даже память. Примечательно, что соединения, полученные из яда, исследуются в современной медицине для лечения неврологических состояний: например, пептиды яда конусных улиток для обезболивания и ингибиторы ацетилхолинэстеразы (AChE) из змеиного яда для лечения болезни Альцгеймера. Одно фармакологическое исследование даже утверждало, что “змеиный яд AChE – лучший источник для разработки лекарств для лечения болезни Альцгеймера” (Xie et al., 2018). Это предполагает, что яд может мощно влиять на нейротрансмиттерные пути, связанные не только с контролем мышц, но и с когнитивными процессами. Интересно, что один из самых важных нейротрофинов в человеческом мозге – нейротрофический фактор мозга (BDNF), который поддерживает нейропластичность и обучение, имеет функциональный аналог в змеином яде: фактор роста нервов (NGF). Яд кобры богат NGF, и исследователи отметили, что человеческие гены под недавним отбором (например, TENM1, обсуждаемый позже) участвуют в регуляции BDNF. Эта параллель намекает на то, что биохимия змеиного яда и эволюция человеческого мозга могут иметь неожиданный пункт пересечения. Теория Евы Катлера явно проводит эту аналогию, предлагая, что воздействие свойств NGF-подобных яда может действовать как “когнитивный антиген” – вызов для нервной системы, который провоцирует адаптивный, пластичный ответ (как антиген стимулирует иммунный ответ), приводящий к большей способности к самосознанию.

Помимо химии, околосмертные переживания (NDE), вызванные укушением, могли сыграть роль в запуске интроспекции. Теоретики ритуалов с использованием яда утверждают, что контролируемые ритуалы укушения в древности могли привести посвященных на грань смерти – “лиминальное” состояние, где человек может испытать диссоциацию разума от тела. Антропологи отмечают, что многие традиционные обряды совершеннолетия или шаманские посвящения включают испытания, имитирующие околосмертные состояния (крайняя боль, изоляция, интоксикация и т.д.). В таком состоянии человек может впервые воспринять сознание как сущность, отдельную от тела, фактически встретив свое “я” или душу. Froese (2015) утверждает, что интенсивные ритуалы изменения сознания могли изначально служить для индукции разделения субъекта и объекта у молодых посвященных – заставляя их “встретить” свое собственное эго как нечто, отличное от сенсорной реальности. В сценарии Катлера “первый человек, который подумал ‘Я есть’”, мог сделать это во время транса, вызванного ядом, видя свою жизнь “промелькнувшей перед глазами” и в этом отражении осознавая идентичность, существующую независимо от ее умирающего тела. Диссоциативный эффект яда, отмеченный практиками, подтверждает это: Садхгуру, современный индийский йог, публично описывал употребление змеиного яда в малых дозах для углубления медитации, говоря: “Яд оказывает значительное влияние на восприятие… Он создает разделение между вами и вашим телом… Это опасно, потому что может разделить вас навсегда”. Такое свидетельство предполагает, что даже сегодня некоторые духовные искатели используют яд для достижения трансцендентности, рассматривая его как сакрамент, который может катализировать внетелесное осознание. По сути, яд мог действовать как драматический триггер для зарождающейся метакогниции – биохимический “шок”, который заставлял мозг наблюдать за собой снаружи, сея концепцию автономного “я” или души.

Для сравнения, псилоцибиновые грибы – это гораздо более безобидный и хорошо охарактеризованный психоделик. Псилоцибин (в таких видах, как Psilocybe cubensis) надежно вызывает визуальные галлюцинации, растворение эго и мистические переживания, агонизируя серотониновые 5-HT2A рецепторы. Теория “обкуренной обезьяны” Маккенны предполагает, что когда африканские гоминины переходили к экосистемам саванн (~2 миллиона лет назад), они могли встретить навозные грибы псилоцибе (например, следуя за стадами копытных) и включить их в свой рацион. Маккенна (1992) предложил несколько селективных преимуществ: в низких дозах псилоцибин может улучшать зрительную остроту (полезно для охоты), а в более высоких дозах он может вызывать гиперсвязность в мозге, креативность и даже синестезию (например, вызывая рождение языка и символического мышления). Со временем регулярное употребление грибов могло стимулировать нейрогенез или новые нейронные связи, по сути “поднимая” мозг гоминина на более высокий уровень сложности. Это провокационная идея, но в значительной степени спекулятивная – у нас нет прямых доказательств употребления грибов 100 000+ лет назад, и сильные эффекты псилоцибина (видения и т.д.) были бы эфемерными, если бы не были как-то ритуализированы. В отличие от змеиного яда, грибы съедобны и не смертельны, что делает их более правдоподобными как широко распространенное средство изменения сознания в доисторических сообществах. Однако теория “обкуренной обезьяны” испытывает трудности с объяснением того, почему, если психоделические грибы были глобально доступны в глубокой древности, расцвет искусства и культуры произошел так поздно. Она также оставляет мало следов: грибы мягкие и не оставляют остатков или артефактов для археологов. Таким образом, хотя нейрофармакологически псилоцибин является доказанным катализатором измененного сознания (современные исследования показывают, что он может даже вызывать духовные инсайты и изменения поведения), существует мало культурных или ископаемых доказательств того, что наши предки действительно употребляли их в количествах или контекстах, которые представляет Маккенна.

В заключение, змеиный яд – это экстремальный, но не невероятный кандидат на роль архаического психоделика. Существуют конкретные научные данные о его галлюциногенных и трансформационных эффектах на человека. Кроме того, использование яда может быть привычным в ритуальном смысле – это подтверждается субкультурами в Южной Азии сегодня, которые ищут его для “расширения сознания”. Псилоцибин, с другой стороны, известен как расширитель сознания с вероятным доисторическим присутствием, но мало доказательств палеолитического использования, кроме предположений. Важно отметить, что теория SC/EToC не утверждает, что яд – лучший психоделик, чем грибы – на самом деле Катлер признает, что “змеиный яд – это не хороший трип, если честно… если он служил ритуальной цели, его в конечном итоге заменили бы грибы или другие местные психоделики, даже если символы не изменились”. Другими словами, ранние общества, начавшие с культов яда, могли позже принять более безопасные энтеогены (например, растения или грибы) для ритуала, сохраняя при этом символику змеи. Это приводит нас к мифологической записи – отпечаткам, которые эти ранние практики могли оставить на человеческой культуре.

Сравнительная мифология: змеи повсюду, грибы редко#

Одним из самых сильных аргументов в пользу гипотезы Культа Змеи является повсеместное присутствие символики змеи/змея в древних религиях и мифах о сотворении мира по всему миру, в отличие от почти отсутствия явной иконографии грибов в тех же контекстах. Если бы определенное психоактивное средство сыграло решающую роль в пробуждении человеческого сознания, мы могли бы ожидать, что его память сохранится в мифе – особенно если это пробуждение было культурно распространено. Действительно, теория Евы Катлера предполагает, что история о змее и запретном плоде в Эдеме – это мифологизированная запись первого достижения самосознания. Эта идея становится более правдоподобной, когда осознаешь, что змеи выступают как дарители знаний или создатели в десятках несвязанных культур:

- В Книге Бытия змея искушает Еву съесть плод познания, в результате чего “глаза Адама и Евы открываются” (Бытие 3:6–7) – явная метафора пробуждения к самосознанию и моральному знанию. Результат (“их глаза открылись”) параллелен понятию обретения внутреннего видения или самосознания. Примечательно, что Ева (женщина) первая вкушает и понимает, что соответствует предложению EToC о том, что женщина была первым учителем самости.

- В мифе западноафриканских Басари (записанном Фробениусом в 1921 году) первый мужчина и женщина живут в идиллической земле, пока змея не убеждает их украсть плод с дерева бога. Когда божество узнает, змея наказывается, и люди изгоняются, получая сельское хозяйство и смертность. Соответствие с Библией – змея, запретный плод, наказание, сельское хозяйство – поразительно, хотя Басари не имели библейского влияния. Это предполагает, что обе истории происходят от более старого прототипа или распространились из общего источника. Гарвардский антрополог Майкл Витцель (2012) действительно утверждает, что такие мифы могут восходить к Африке >50 000 лет назад, образуя часть “Пан-Геанской” мифологии, унаследованной от ранних Homo sapiens. Он включает басарийскую змею, библейского змея и мезоамериканского Кецалькоатля в этот древний кластер. Однако, как сам Витцель признает, сохранение конкретных деталей истории на протяжении 100 тысячелетий натягивает доверие. Более правдоподобное объяснение – более поздняя диффузия: история о змее и плоде творения могла распространиться глобально в конце ледникового периода или раннем неолите вместе с другими культурными инновациями.

- Мезоамериканская мифология заметно включает змей, связанных с познанием и творением. Ацтекский/майянский Кецалькоатль – это “Пернатый Змей”, которому приписывают создание людей или передачу цивилизации (в некоторых версиях он извлекает кости из подземного мира для создания людей, в других он дает маис и знания). Хотя это не эденический сценарий с плодом, сочетание змеи с принесением просвещения (в случае Кецалькоатля, часто ассоциируемого с планетой Венера – мотив светоча) примечательно. Катлер шутливо называет его “Пернатым Грибом” в воображаемом мире грибных мифов – но на самом деле Кецалькоатль – это пернатый змей, снова подчеркивая змею как культурного героя.

- В древней Индии змеи (Наги) повсеместно присутствуют в мифах и иконографии. Наги – полубожественные змеи, часто связанные с тайным знанием, сокровищами и бессмертием. В буддийской традиции, после того как Будда достиг просветления, говорят, что царь Наг Мучалинда укрыл его своим капюшоном кобры во время шторма, символически защищая знания. Более того, ведические мифы о Соме, мистическом эликсире богов, иногда связывают его со змеями: один ведический гимн упоминает молоко змеи и Сому в одном дыхании (идея заключается в том, что змея охраняет растение, дающее Сому). Катлер отмечает, что индоевропейские мифы о напитке бессмертия (Сома или Амброзия) часто включают змей либо как воров зелья, либо как его хранителей. Это может зашифровать древнюю память о том, что “змеи = зелье просветления”. Даже сегодня в Индии существуют индуистские аскеты, которые намеренно принимают разбавленный змеиный яд как форму тантрической практики – факт, отраженный популярностью Садхгуру (который утверждает, что пережил смертельные укусы змей благодаря духовной силе) и сельскими ритуалами поклонения змеям. “Ядопьющие садху” фактически являются живым ископаемым культа змеи, использующим яд в обрядах для достижения состояний транса.

- Радужный Змей – это божество-создатель в мифологии аборигенов Австралии, известное под многими местными именами по всей Австралии. Обычно это гигантская змея, связанная с водой, радугами и созданием жизни. В некоторых мифах аборигенов Радужный Змей “дал людям язык и песни, и научил их охотиться и готовить”, по сути цивилизовав их. Примером является история о Мими и Радужном Змее из Земли Арнема, где змея является учителем культуры. Снова змея выступает как даритель знаний и порядка.

Эти примеры (и их много больше) иллюстрируют панкультурный мотив: змеи, переплетенные с познанием, творением или трансформацией. От кадуцея Гермеса (жезл с двумя переплетающимися змеями, позже символ лечения и, возможно, изначально мудрости) до Уробороса (змея, кусающая свой хвост, символизирующая саморефлексию или вечность), змеи, пожалуй, самый распространенный мифологический символ на Земле. Антрополог сэр Джеймс Фрэзер однажды отметил, что почти каждая древняя культура имела какую-то форму поклонения змеям или символику, часто связанную с плодородием или мудростью. Эта повсеместность резко контрастирует с редкостью грибов в раннем искусстве и мифах. Если представить альтернативный мир, где грибы были бы так же почитаемы, можно было бы ожидать десятки историй о сотворении, приписывающих грибному богу или изображений грибов рядом с божествами. Катлер предлагает представить, если бы “Кецалькоатль, Пернатый Гриб, вложил душу в первую пару; Индра получил Нектар Бессмертия, взбивая океан молока жезлом шиитаке; Мать Мицелия предложила Еве плод познания”. На самом деле мы не видим ничего подобного – они звучат абсурдно именно потому, что грибы имеют мало или вовсе не имеют роли в известных мифах о сотворении.

Какие доказательства у нас есть о психоактивных грибах в древней культуре? Существуют несколько интригующих, но изолированных случаев. Одним из часто цитируемых произведений наскального искусства является изображение из Тассили-н-Аджер, Алжир, датируемое ~7 000–5 000 гг. до н.э.: пещерная живопись, кажется, изображает шаманскую фигуру с грибами, растущими из его тела или головы, возможно, представляя ритуальное использование Psilocybe или Amanita (интерпретация оспаривается, но она популярна в литературе о энтеогенах). В Мезоамерике майя и ацтеки, безусловно, знали и использовали психоделические грибы (teonanácatl, “плоть богов”), но их искусство не содержит явных изображений грибов. Вместо этого у нас есть косвенные доказательства, такие как грибные камни – небольшие вырезанные каменные шляпки на постаментах, найденные в Гватемале (ок. 1000 г. до н.э. – 500 г. н.э.), которые считаются культовыми объектами, связанными с грибными церемониями. Они предполагают локализованное культовое использование, но ничего столь же глобально распространенного, как символика змеи. В древнем Египте некоторые маргинальные теоретики (Berlant, 2000; Mabry, 2000) пытались интерпретировать определенные символы (например, Глаз Гора или короны Верхнего Египта) как стилизованные грибы, и даже утверждали, что символика змеи в Египте была закодированной ссылкой на использование грибов. Например, одна гипотеза утверждала, что египтяне обожествляли гриб Amanita muscaria и использовали символику змеи как замену, потому что “змеи – символы грибов, и их яд дает кайф”. Однако египтологи опровергли эти интерпретации как чрезмерные и неверное прочтение иероглифов (Nemo, 2022). Консенсус заключается в том, что нет явного изображения психоактивного гриба в египетском или месопотамском искусстве, ни в греческой, ни в китайской древности. В отличие от этого, змеи в изобилии: например, греческий миф об Асклепии (боге исцеления) включает змей (жезл со змеей, все еще медицинский символ); голова Медузы увенчана змеями (и интересно, что ее кровь и убивала, и лечила, что может зашифровать знание о ядах как об отраве и лекарстве – слово pharmakon в греческом означает и то, и другое).

Доминирование символики змеи в ранних духовных артефактах также очевидно археологически. В Гёбекли-Тепе (Турция, ~9600 г. до н.э.), одном из старейших известных храмовых комплексов, колонны украшены многочисленными животными – особенно змеями, изображенными в рельефе, часто спускающимися или окружающими стилизованные человеческие фигуры. Некоторые исследователи (например, Эндрю Коллинз) отметили, что змея – один из самых распространенных мотивов там, возможно, отражающий ее важность в какой бы то ни было системе верований строителей. Если “храмы” Гёбекли-Тепе фиксируют переход к организованной религии в конце ледникового периода, преобладание змей может указывать на культ змеи, активный на заре цивилизации. Аналогично, в Чатал-Хююке (Турция, 7-е тысячелетие до н.э.) и других неолитических местах, фигурки “Матери-Богини” иногда фланкированы или ассоциированы со змеями, подразумевая, что они имели хтоническое или регенеративное значение. К бронзовому веку культы змей явно засвидетельствованы: минойские фигурки Богини Змеи (Крит, 1600 г. до н.э.) изображают женское божество, держащее змей в обеих руках, вероятно, символизируя ее власть над жизнью, смертью и возрождением. Даже в ранние исторические времена греческие писатели записывали египетские культы змей (бог Нехебкау был змеем, охранявшим жизненную силу; секта Терапевтов в Александрии, как сообщается, использовала змей в ритуале), и римские мистики, такие как культ Гликона (2-й век н.э.), поклонялись пророческому змеебогу.

В свете этого относительное отсутствие грибов в иконографии предполагает, что если психоделики использовались в человеческой доистории, их влияние либо не было широко мифологизировано, либо было поглощено другими символами. Возможно, что некоторые грибные культы зашифровали свой сакрамент как змей в искусстве – например, теория утверждает, что слово науа (ацтекское) для гриба nanácatl было представлено в кодексах символом змеи из-за каламбура (один ацтекский глиф для галлюциногенного гриба – это стилизованная, мясистая форма, которую некоторые интерпретируют как две переплетающиеся змеи). Это спекулятивно, но соответствует маргинальному предположению, что иконография змеи может иногда быть эзотерическим шифром для энтеогена. Например, один блогер, анализируя египетское искусство, отметил, что определенный королевский амулет, изображающий двух поднимающихся кобр, был аргументирован псевдонаучниками как представляющий два гриба, но только “перевернув его вверх ногами из-за предвзятого мнения, что змеи означают грибы” – аргумент, отвергнутый как подтверждающее предвзятость. В любом случае, основная наука не находит повсеместного “грибного культа” в палеолитической записи, тогда как можно сделать вывод о палеолитической/неолитической диффузии символики змеи. Как шутит Катлер, “от Мексики до Китая до Австралии змеи повсеместны в мифах о сотворении… Представьте, если бы везде в мире грибы считались прародителями человеческого состояния… (их нет)”. Это резкое различие в мифологической значимости является ключевым аргументом в пользу гипотезы Культа Змеи по сравнению с теорией “обкуренной обезьяны”: самые ранние религиозные нарративы человечества, кажется, “помнят” пробуждение, вызванное змеей, а не грибом.

Более того, модель распространения мифических мотивов поддерживает относительно недавнее, постледниковое распространение. Вместо того чтобы требовать 100,000-летнюю устную традицию, выживающую независимо на каждом континенте (как это могло бы быть в случае пан-человеческого мифа Витцеля), SC/EToC предполагает, что концепция “я” и сопутствующие мифы распространялись вместе с мигрирующими культурами в позднем плейстоцене/раннем голоцене. Это соответствует свидетельствам того, что культурные инновации действительно перемещались на большие расстояния в доисторические времена. Например, генетические и археологические данные показывают, что сельское хозяйство, керамика и, возможно, даже некоторые мифы распространялись из центральных районов в новые регионы через миграцию и торговлю. Исследование в журнале Nature в 2020 году показало, что земледелие было принесено в Западную Африку мигрантами с Ближнего Востока около 7,000 лет назад. Вероятно, что эти мигранты также принесли с собой свои истории о сотворении мира. Если одна из этих историй была о змее, которая даровала знание (память о реальном архаическом событии), она могла быть принята и адаптирована многими культурами, что привело к множеству мифов о змеях, которые мы видим. Эта идея культурной диффузии более экономична, чем предположение, что каждая культура независимо пришла к выводу, что змея = знание, по совпадению или “психическому единству”. И действительно, когда мы подсчитываем специфические глобальные мотивы (например, ассоциацию звёздного скопления Плеяд с сёстрами или птицами во многих мифологиях, или ассоциацию яркой звезды Сириус с собачьей фигурой в Старом и Новом Свете), диффузия начинает выглядеть как лучшее объяснение. Катлер (2023) перечисляет множество таких параллелей и утверждает, что вес доказательств говорит в пользу древней взаимосвязанности традиций, вероятно, через рассказы на большие расстояния. Змея в Саду может быть универсально признанным элементом истории не потому, что она присуща нашему сознанию, а потому, что наши предки делились этой историей, распространяясь. В сравнении, гипотеза МакКенны о грибах практически не имеет мифологического следа – нет древней истории “Сада Грибов”, повторяющейся по всему миру. Ближайшим может быть Сома из Вед (часто предполагается, что это Amanita muscaria или другой психоактивный гриб); однако Сома описывается как растительный сок, а не конкретно гриб в гимнах, и его культ был ограничен индо-иранскими народами, а не глобальным. Элевсинские мистерии Греции включали напиток kykeon, который, возможно, содержал спорынью или грибы, но опять же это была локализованная тайная традиция без глобальных аналогов. Таким образом, сравнительная мифология сильно поддерживает сценарий со змеёй и ядом как оставивший неизгладимый след в человеческой культурной памяти.

Соответствие временной шкалы: Эволюционная и археологическая согласованность#

Критическим тестом для любой теории эволюции сознания является то, насколько хорошо она соответствует известной временной шкале биологического и культурного развития человека. Современные люди (Homo sapiens) анатомически появились около 300,000 лет назад, однако археологические данные показывают загадочную задержку, прежде чем “поведенческая современность” (символическое мышление, искусство, религия, сложные инструменты) стала широко распространённой. Этот разрыв – десятки тысяч лет – известен как Сапиентный парадокс (Ренфрю, 2007). По словам Ренфрю, “Почему был такой долгий разрыв между появлением генетически и анатомически современных людей и развитием сложных поведений?” Ранние Homo sapiens в Африке (~200–100 тыс. лет назад) имели мозг такого же размера, как у нас, но их наборы инструментов и искусство оставались простыми на протяжении тысячелетий. Только около 50–60 тыс. лет назад (так называемый “Великий скачок вперёд”) мы видим изобилие символического поведения – например, украшения, наскальные рисунки в Европе и т.д. И даже тогда, действительно широкие свидетельства религии, искусства и структурированного языка появляются намного позже, около конца последнего ледникового периода (~15–10 тыс. лет назад). Как отметил Уинн (2021), “нет доказательств абстрактного мышления до ~16,000 лет назад”. Всё это предполагает, что рекурсивное сознание (сапиентность) могло быть поздним приобретением или, по крайней мере, поздно полностью проявилось. Теория МакКенны о “обкуренной обезьяне” не легко объясняет эту временную шкалу – она предполагает, что основа для улучшенного мышления была заложена, возможно, более 100 тыс. лет назад (или даже во время раннего рода Homo, 1-2 миллиона лет назад, чтобы объяснить быстрое увеличение мозга). Если псилоцибин стимулировал эволюцию мозга рано, можно было бы ожидать сопутствующих ранних культурных выражений этого улучшенного разума. Вместо этого мы видим задержку в десятки тысячелетий, когда анатомически современные люди действовали не по-современному. Идея МакКенны, по сути, отодвигает критические изменения слишком далеко назад и оставляет Сапиентный парадокс нерешённым.

Теория Змеиного культа/Евы, напротив, была сформулирована специально для решения этого парадокса, предполагая недавний, меметический триггер для современного мышления. Она отделяет анатомическую эволюцию от обновлений когнитивного “программного обеспечения”. В этом представлении аппаратное обеспечение мозга было готово около 100 тыс. лет назад, но программное обеспечение самосознательного, рекурсивного мышления было “установлено” позже – через культурную инновацию (открытие интроспекции и её передача через ритуал). Это позволяет времени фактического сдвига сознания соответствовать археологическим данным о внезапном расцвете культуры. Катлер утверждает, что действительно современное поведение (богатое искусство, религия, структурированный язык) могло появиться “где бы данные ни указывали”, как только генетическое ограничение было снято. Данные действительно указывают на то, что оно появилось относительно поздно (верхний палеолит до мезолита). Предполагая, что “концепция ‘я’ была открыта и распространилась меметически через психоделический ритуал”, модель SC/EToC помещает пробуждение полного самосознания примерно к концу ледникового периода (~15,000 лет назад). Это время прекрасно соответствует нескольким независимым наблюдениям:

- Глобальный всплеск творческой культуры после ~15 тыс. лет назад: Мы видим появление (или расширение) наскального искусства в Европе и Индонезии ~30–40 тыс. лет назад, но затем загадочное усиление намного позже – например, сложные наскальные рисунки Ласко и Альтамиры около 17–15 тыс. лет назад, строительство ритуальных объектов, таких как Гёбекли-Тепе ~11.5 тыс. лет назад, и появление организованной религии и сельского хозяйства вскоре после этого. Как будто человечество “проснулось” и быстро перешло от охотничье-собирательского образа жизни к строительству храмов и ферм (Колин Ренфрю даже заметил, что неолитическая революция “выглядит как настоящая человеческая революция” с точки зрения мышления). Связывая изменение сознания с ~15 тыс. лет назад, SC/EToC предполагает, что конец ледникового периода ознаменовался не только изменением климата, но и когнитивным изменением. Это могло бы объяснить, почему храмы появляются раньше сельского хозяйства в записях (например, храм Гёбекли-Тепе предшествует одомашненному пшенице) – возможно, новый уровень самосознания и религиозного мышления стимулировал социальную координацию, необходимую для сельского хозяйства. Сапиентный парадокс решается, потому что наши предки не были полностью сапиентными до этой поздней даты, когда культурная искра зажгла тлеющую способность.

- Геномные доказательства недавней эволюции, связанной с мозгом: На протяжении десятилетий ортодоксальный взгляд заключался в том, что человеческий мозг и его когнитивные способности были генетически статичными на протяжении ~50-100 тыс. лет, поскольку все живущие люди имеют общих предков в этот временной промежуток. Однако передовая палеогеномика бросает вызов этому взгляду. Исследование древней ДНК 2024 года, проведённое Акбари и др. (2024), проанализировало геномы за последние 10,000 лет и обнаружило, что сильный направленный отбор по многим признакам (включая, возможно, когнитивные признаки) был “вездесущим” в голоцене. Они наблюдали, что аллели, связанные с более высоким IQ и образовательными достижениями, значительно увеличились в частоте с 10 тыс. лет назад до настоящего времени. Фактически, их данные предполагают, что люди 10,000 лет назад имели генетический потенциал IQ заметно ниже (в среднем на ~2 стандартных отклонения) по сравнению с современными людьми. Хотя необходимо быть осторожным при интерпретации различий в полигенных оценках в древней ДНК, ключевой момент заключается в следующем: измеримая когнитивная эволюция произошла в течение последних 10 тысячелетий. Это разрушает предположение, что “современный мозг = 100-тысячелетний мозг”. Если отбор продолжался, это подразумевает, что некоторые новые давления или преимущества начали действовать с появлением цивилизации. SC/EToC предоставляет механизм: как только интроспективная, символическая культура появилась (через инсайт, вызванный змеинным ядом), она создала новый селективный ландшафт. Индивиды и группы, которые были лучше в новой “игре” культуры – например, более способные к рекурсивному мышлению, языку, предвидению – имели преимущество и оставляли больше потомков, стимулируя генетическую эволюцию в этих направлениях. TENM1 является примером: этот ген (Тенейрин-1) показывает один из самых сильных сигналов недавнего отбора (особенно на X-хромосоме) у людей. Его функция? Он “играет роль в регуляции нейропластичности в лимбической системе” и модулирует производство BDNF. Такой ген может быть критически важен для способности мозга перестраиваться и поддерживать абстрактное мышление. Интересно, что эффект TENM1 на BDNF связан с тем же путём, который может влиять NGF змеиного яда. Можно предположить, что первоначальный экологический вызов (укус змеи, вызывающий поток NGF и нейронный кризис) мог, в свою очередь, благоприятствовать генотипам с более устойчивыми нейропластическими реакциями (более высоким BDNF через модуляцию TENM1), таким образом фиксируя в популяции большую способность к стабильному самосознанию. Иными словами, коэволюция генов и культуры закрепила то, что открыл змеиный культ. Этот сценарий хорошо согласуется с генетическими доказательствами отбора на локусы, связанные с мозгом, за последние 10-15 тыс. лет, включая не только TENM1, но и другие, связанные с развитием мозга, обучением и даже речью/языком. Недавние исследования генов, связанных с обучением вокалу (например, FOXP2 и регуляторных элементов в моторной коре), предполагают, что у людей есть уникальные изменения, позволяющие сложную речь, некоторые из которых могли возникнуть или быть отточены после расхождения с архаичными людьми. Например, Виртлин и др. (2024) обнаружили конвергентные геномные изменения у млекопитающих, способных к обучению вокалу (люди, летучие мыши, китообразные), в частности, потери определённых регуляторных ДНК в моторной коре, которые, вероятно, дезинфицируют цепи для вокальной имитации (необходимое условие для языка). Это намекает на то, что полное расцветание рекурсивного, грамматического языка могло потребовать генетической настройки, которая произошла поздно. Согласно SC/EToC, как только культурная инновация (самость/“я” и, возможно, протоязык для её выражения) закрепилась, она стимулировала отбор на мозги, лучше приспособленные к языку и рекурсивному мышлению. По сути, “рекурсивная культура могла распространиться и затем вызвать отбор на современное мышление”, как говорит Катлер.

Теория “обкуренной обезьяны”, напротив, не предлагает ясного механизма, почему такой отбор сосредоточился бы в позднеледниковый/раннепостледниковый период. МакКенна предполагал непрерывный благотворный эффект грибов на протяжении сотен тысяч лет, что трудно согласовать с относительно резким “включением” продвинутого мышления в археологических записях. Более того, временная шкала, которую часто цитировал МакКенна (он предполагал, что употребление грибов началось с ранних Homo sapiens или даже Homo erectus), потребовала бы, чтобы все современные люди унаследовали эффект генетически по общему происхождению. Это противоречит доказательствам того, что ключевые генетические изменения более недавние или что древние линии, такие как неандертальцы, не разделяли наш полный когнитивный набор, несмотря на схожий размер мозга. SC/EToC изящно обходит это, предполагая, что не все популяции должны были независимо развивать сознание – вместо этого оно началось в одной или нескольких группах и распространилось меметически среди существующих человеческих групп, которые затем подверглись генетической адаптации вторично. Существует поддержка для удивительно позднего генного потока и общих предков в человеческих популяциях; например, статистический “самый недавний общий предок” всех живущих людей может быть столь недавним, как ~5–7 тыс. лет назад (в зависимости от предположений), что указывает на то, что в голоцене было достаточно межплеменного смешения и обмена среди человеческих групп для распространения выгодных генов. Даже без межплеменного смешения, мощная культурная черта, такая как самосознание и язык, могла бы распространяться через подражание, если бы группы встречались друг с другом.

Кроме того, SC/EToC решает Сапиентный парадокс, предполагая, что мифы могут кодировать реальные события до определённой временной глубины (возможно, ~10–15 тыс. лет, как многие мифы о потопе и змеях), но, вероятно, не 100 тыс. лет. Она утверждает, что мы должны доверять широко распространённым мифам (истории о змее в Эдеме, первобытной матери и т.д.) как отражающим позднеплейстоценовую культурную революцию, а не растягивать их на 100 тыс. лет назад. Временная шкала ~15 тыс. лет также соответствует концу последнего ледникового максимума и драматическим климатическим изменениям, которые могли бы заставить человеческие общества искать новые стратегии выживания (некоторые предполагают, что трудности могут стимулировать инновации в религии и социальной структуре, возможно, создавая условия для изобретения чего-то вроде змеиного яда из отчаяния или прозрения).

Вкратце о согласовании временной шкалы: Теория Змеиного культа/Евы помещает возникновение рекурсивного самосознания в окно 15,000–10,000 лет назад, что согласуется с доказательствами поздней когнитивной революции и продолжающейся генетической эволюции в нашем виде. Теория “обкуренной обезьяны” помещает это намного раньше, что затрудняет объяснение долгой задержки перед появлением доказательств “осознанного” поведения и всё больше противоречит новым генетическим находкам, показывающим значительную эволюцию в генах, связанных с мозгом, задолго после происхождения нашего вида. Модель SC/EToC, вовлекая коэволюцию генов и культуры, изящно преодолевает разрыв: сначала культура меняется (самосознание, вызванное ядом, распространяется), затем следуют гены, приводя к самодоместицированной обезьяне, чей мозг оптимизирован для устойчивого интроспективного сознания. Это также потенциально объясняет феномены, такие как “парадокс шизофрении” – т.е. почему гены, предрасполагающие к шизофрении (расстройству модели самости и проверки реальности), сохраняются: те же нейронные особенности, которые позволяют рекурсивному сознанию, могут, когда они нарушены, вызывать шизотипические переживания (слышание голосов и т.д.). Катлер предположил, что шизофрения может быть дорогим побочным продуктом эволюции мозга, способного различать голоса “я” и “другие” – по сути, компромисс нашего недавнего когнитивного обновления. Такие нюансы отсутствуют в нарративе “обкуренной обезьяны”.

Теория Змеиного культа и Евы: Интеграция доказательств и динамика диффузии#

Посты в блоге Vectors of Mind Андрю Катлера (2023–2025) синтезируют вышеупомянутые нити в связную теорию. Теория сознания Евы (EToC) предполагает, что женщины, будучи собирательницами и обработчиками ядовитых существ, могли быть первыми, кто получил рефлексивное осознание “я есть”, а затем служили учителями этого осознания для своих сообществ. Название “Ева” является отсылкой как к библейской первой женщине, так и к идее “митохондриальной Евы” – общей прародительницы – хотя здесь это, скорее всего, небольшая группа женщин в одном регионе, которые инициировали практику. Катлер предполагает, что одна “судьбоносная встреча”, связанная с укусом змеи женщины, привела к прорыву в сознательном осознании. Пережив и описав свой опыт (возможно, через зарождающийся язык или демонстрацию), она и другие разработали ритуал вокруг него – вероятно, включающий преднамеренные укусы змей или употребление яда в контролируемых условиях. Этот ритуал, вероятно, был облечён в ранние мифические термины (например, рассказ о получении знания от духа змеи). Ключевым моментом было бы наличие антидота или протокола для выживания после укуса (археологически у нас мало прямых доказательств, но сохранение практики подразумевает методы снижения смертности, такие как использование малых доз, жгуты, травяные антидоты или выбор змей с менее смертоносным ядом). Со временем эта практика распространяется как секрет культа – подобно тому, как распространяются шаманские инициации. По мере её распространения, мем самости распространяется вместе с ней, эффективно обучая неосознанных людей становиться самосознательными через драматический ритуал. Эта идея “сознания как обученного поведения” находит параллель в более позднем сценарии бронзового века Джулиана Джейнса (Джейнс, 1976, утверждал, что люди стали самосознательными только около 1200 г. до н.э., после распада бикомпонентного разума – спорная теория, но аналогично предполагающая, что сознание является выученной, а не врождённой чертой). Катлер расширяет это до позднего палеолита, и с другим механизмом (психоделический ритуал, а не общественный коллапс).

Одной из интригующих линий поддержки является сравнительная лингвистика. Если самосознание действительно возникло или распространилось только в позднем плейстоцене, можно было бы обнаружить его лингвистические следы. Местоимения, особенно первое лицо единственного числа “я”, являются фундаментальными для выражения самости. Катлер указывает, что в языковых семьях мира слово для “я/меня” часто имеет поразительно похожие звуки (обычно звуки m или n). Например, “я” – это mi или me во многих различных языках, или na/nga в других, гораздо более похожие, чем позволила бы случайность. Он утверждает, что это может быть потому, что концепция и слово для “я” распространились относительно недавно вместе с самим сознанием. Иными словами, мы не унаследовали наши местоимения от общего предкового языка 50,000 лет назад (в этом случае они бы разошлись до неузнаваемости), но первое лицо распространилось как заимствованное слово или калька около ~15 тыс. лет назад, сохраняя свою форму во многих языках. Он называет это “Постулатом первобытного местоимения” – что у людей были местоимения только так долго, как у нас было самосознание. Хотя эта лингвистическая гипотеза не доказана и обсуждается, это новая междисциплинарная попытка датировать рождение субъективного сознания через языковые изменения. Если это правда, это добавляет вес временной шкале SC/EToC и предполагает быстрое позднее распространение (поддерживая единое происхождение, а не множественные независимые “изобретения” интроспекции).

По мере распространения змеиного культа, он мог синкретизироваться с местными культурами, возможно, трансформируя физическую практику (особенно в регионах без ядовитых змей), но сохраняя символическое ядро. Это может объяснить, почему более поздние мифы сохраняют символ змеи, но больше не практикуют использование яда – они могли заменить его другими энтеогенами или более мягкими ритуалами. Например, если культура перемещалась в регион с психоделическими растениями, они могли бы использовать гриб или корень для инициационного ритуала, но всё ещё говорить о Духе Змеи, дарующем прозрение. Таким образом, иконография (змеи) остаётся, даже если фармакология меняется – что может объяснить, почему к моменту записанной истории у нас есть много змеинных мистерий (как греческий культ Сабазия или орфические традиции со змеями), но историки редко явно упоминают употребление яда. К тому времени практика яда могла стать эзотерической или устаревшей, заменённой символическими реконструкциями. Катлер отмечает этот сценарий как правдоподобный: “если змеиный яд служил ритуальной цели, он в конечном итоге будет заменён (возможно, грибами или любым другим местным психоделиком), даже если символы не изменятся”. Фактически, можно рассматривать Теорию “обкуренной обезьяны” не как соперника, а как более позднюю главу: возможно, грибы и другие психоделики действительно способствовали человеческому творчеству, но после первоначального катализатора “укуса змеи самосознания”. Как только идея химически индуцированного духовного опыта существовала, люди, несомненно, экспериментировали со всеми видами веществ. Сам МакКенна предполагал, что после последнего ледникового периода, когда мегафауна вымерла, люди в некоторых районах больше обращались к растительным энтеогенам.

Дополнительные инсайты и кроличьи норы#

Исследуя эти теории, можно столкнуться с богатым гобеленом малоизвестных преданий и современных интерпретаций, которые, хотя и не являются окончательными доказательствами, иллюстрируют, насколько глубоко мотив змеи и психоактивный поиск укоренены в человеческой культуре. Например, Дэвид “Аммон” Хиллман, спорный классик и самопровозглашённый фармаколог (известный в интернете как “Леди Вавилон”), утверждал, что древние мистерии и даже раннее христианство использовали змеиный яд для трансценденции. Хиллман утверждает, что переосмыслил тексты, указывающие на то, что такие фигуры, как Медея (волшебница греческого мифа), использовали яд как для убийства, так и для просвещения – по его словам, “магия” Медеи была в значительной степени фармакологической, и она могла вызывать внетелесные переживания и даровать иммунитет к яду через контролируемое дозирование (практика, напоминающая митридатические антидоты в древности). Он даже предполагает, что ранние гностические христиане или маргинальные секты могли экспериментировать с ядами как путём к духовной смерти и возрождению, ссылаясь на эзотерические прочтения стиха Марка 16:18 о “взятии змей” и выживании после яда через веру. Хотя большинство академиков скептически относятся к теориям Хиллмана, они интересно перекликаются с основной идеей SC/EToC: что яды рассматривались как священные вещества, позволяющие соединение с божественным. Сохранение культов, работающих с ядами (как некоторые пятидесятнические змеиные культы в Аппалачах или тантрические ритуалы в Индии), показывает, что даже в современный день некоторые люди ритуализируют яд в духовном контексте – слабый отголосок, возможно, доисторического происхождения.

Ещё один любопытный аспект – идея о том, что змеи и психоделики нейрологически связаны в восприятии. Пользователи DMT и аяуаски часто сообщают о видениях змей; одна теория в когнитивной науке (называемая “Теорией обнаружения змей”) предполагает, что приматы развили острую визуальную способность обнаружения змей, что может объяснять, почему змеи так легко появляются в изменённых состояниях и снах. Было высказано предположение, что если ранние гоминины принимали психоделики, их сильные нейронные цепи обнаружения змей могли бы внешне проявляться как видения змей – возможно, сея мифы о змеях, даже если наркотик был грибом. Иными словами, психоделическая обезьяна могла видеть змей в своём воображении и приписывать им мудрость, непреднамеренно усиливая символику змеи. Это спекулятивный нейротеологический поворот: эволюционный страх мозга перед змеями может окрашивать его духовные видения. Это может дополнить SC/EToC, предполагая, что как только настоящие змеи (и их яд) использовались для вызова видений, сами видения (будучи наполненными змеями) подтвердили змею как тотем просветления.

Заключение#

Как Теория “обкуренной обезьяны”, так и Теория Змеиного культа/Евы предлагают смелые, неосновные объяснения того, как человеческое сознание могло достичь своей современной рекурсивной формы. Теория “обкуренной обезьяны” МакКенны заслуживает признания за пионерскую идею о том, что психоделики могут влиять на эволюцию, подчеркивая глубокие когнитивные эффекты псилоцибина. Она резонирует с современным признанием психоделиков как катализаторов творчества и прозрения, и она привнесла обсуждение эволюции человеческого сознания в популярную культуру. Однако, как объяснительная структура, она остаётся высоко спекулятивной и хронологически неопределённой. Она не объясняет нюансированное время когнитивной современности или культурную вездесущность несвязанных с грибами символов. Нет ясной линии от употребления грибов к конкретным эволюционным результатам в археологических записях; в лучшем случае, это правдоподобный вклад в общую нейропластичность на протяжении долгих периодов.

Теория Змеиного культа/Евы сознания, напротив, является более недавним синтезом, который пытается интегрировать мифологию, археологию, фармакологию и генетику в связный нарратив. Она утверждает, что рекурсивное самосознание было поздней культурной инновацией, распространённой через ритуальное использование змеиного яда, и только позже закреплённой генетической эволюцией. Эта теория находит поддержку в повсеместной змеиной мифологии в человеческих культурах и в новых данных, что значительные изменения, связанные с мозгом, произошли в голоцене. Она изящно решает Сапиентный парадокс, перемещая критический переход ближе к настоящему, в соответствии с тем, что археологические данные (внезапное широкое распространение искусства/религии ~10–15 тыс. лет назад) предполагают. Более того, она устанавливает интригующие связи – например, между биохимическими эффектами яда и нейробиологией сознания, или между диффузией местоимений и когнитивной диффузией – которые генерируют проверяемые гипотезы в лингвистике и генетике. Хотя всё ещё в значительной степени гипотетическая, SC/EToC может похвастаться большей консилиенцией доказательств из различных областей: змеевидный след в наших коллективных мифах и, возможно, след змеи в наших геномах (если взглянуть на такие гены, как TENM1 или продолжающуюся загадку, почему наши холинергические системы реагируют на змеиные токсины).

Важно, что эти теории не обязательно должны быть взаимоисключающими в абсолютном смысле. Возможно, что психоактивные грибы и растения сыграли вспомогательную роль в эволюции человеческого мышления, особенно в разных регионах, но что первая искра – катализирующее событие, позволившее “я” возникнуть – пришла от встречи с животным психоделиком (ядом) в уникальный момент времени. Гипотеза Змеиного культа имеет преимущество, будучи сформулированной как единичное событие и последующая диффузия, что больше соответствует тому, как специфические, редкие изобретения (как использование контролируемого огня или колесо) вошли в человеческую практику и затем распространились. Идея “обкуренной обезьяны” больше похожа на концепцию широкого эволюционного давления, которую труднее привязать к конкретным причинно-следственным связям.

С научной точки зрения обе теории трудно доказать. Они вторгаются в области (сознание, доистория, миф), где контролируемые эксперименты или однозначные доказательства ускользают. Таким образом, любое одобрение должно быть сдержанным. Однако, если рассматривать их с точки зрения нейрофармакологической правдоподобности, культурного отпечатка и согласованности временной шкалы, теория Культа Змеи/Евы в настоящее время предоставляет более всеобъемлющее и междисциплинарное объяснение возникновения человеческого самосознания. Она связывает биохимическую мощь яда с одержимостью древних рассказчиков и с новейшими данными генетиков о постледниковом отборе. Делая это, она придаёт “клыки” идее о том, что секрет змея Эдема может заключаться не только в метафоре, но и в реальной психо-духовной технологии, которой владели наши предки. Как заметил один комментатор, если мы допустим мысль, что пробуждение человечества было принято укусом рептилии, мы находим удовлетворительное разрешение нескольких загадок нашего происхождения — и можем взглянуть на змей в нашем религиозном искусстве с новым уважением к их роли в превращении нас в сознательных, саморефлексирующих существ.

FAQ#

Q 1. В чем основное различие между теорией Культа Змеи/Евы и теорией Обкуренного Обезьяны? A. SC/EToC предполагает позднее (~15 тыс. лет назад) возникновение рекурсивного сознания, вызванного ритуалами с ядом змей и распространяющегося меметически, таким образом объясняя археологическое отставание (“Парадокс Сапиента”). Теория Обкуренного Обезьяны предполагает более раннее когнитивное улучшение через грибы псилоцибина, возможно, начавшееся сотни тысяч лет назад.

Q 2. Почему мифология о змеях считается сильным доказательством теории Культа Змеи? A. Символизм змеи, связанный с знанием, созданием или трансформацией, является глобально повсеместным в древних мифах, в отличие от символизма грибов. SC/EToC утверждает, что это отражает широко распространенную, диффузную культурную память, происходящую от события пробуждения, связанного со змеей, возможно, включающего ритуалы с ядом.

Q 3. Как теория Культа Змеи согласуется с генетическими доказательствами? A. Она учитывает недавние находки значительного генетического отбора, связанного с мозгом, происходящего в течение последних 10-15 тысяч лет (Голоцен). Это предполагает, что культурная инновация (распространение самосознания через ритуал) создала новые селективные давления, приводя к последующей коэволюции генов и культуры для оптимизации мозга для рекурсивного мышления.

Sources#

- Akbari, N.S. et al. (2024). “Pervasive findings of directional selection realize the promise of ancient DNA to elucidate human adaptation.” bioRxiv, preprint DOI: 10.1101/2024.09.14.613021. (Анализ ~2,800 древних человеческих геномов, показывающий широкий отбор в последние 10,000 лет, включая аллели для когнитивных черт.)

- Cutler, A. (2023). “The Snake Cult of Consciousness.” Vectors of Mind (Substack blog), Jan 16, 2023. (Оригинальное эссе, вводящее гипотезу Культа Змеи — предполагающее, что самосознание, вызванное ядом змеи, решило Парадокс Сапиента около 15 тыс. лет назад.)

- Cutler, A. (2024). “The Eve Theory of Consciousness.” Seeds of Science (Substack), Nov 20, 2024. (Статья, детализирующая EToC v3.0 — утверждает, что сознание является недавним, впервые возникло у женщин через ритуал, связанный со змеей, и распространилось меметически, прежде чем повлиять на генетическую эволюцию.)

- Cutler, A. (2025). “The Snake Cult of Consciousness – Two Years Later.” Vectors of Mind (Substack blog), ~Feb 2025. (Последующий пост, рассматривающий доказательства теории: заметки о современном использовании яда змей, сравнительной мифологии и параллелях экспертов, таких как модель ритуала Фроезе.)

- Froese, T. (2015). “The ritualised mind alteration hypothesis of the origins and evolution of the symbolic human mind.” Rock Art Research 32(1): 94-107. (Предлагает, что верхнепалеолитические шаманские ритуалы — с участием психоделических веществ, испытаний и т.д. — использовались для облегчения развития рефлексивного сознания субъект-объект у молодежи, которое позже стало внутренним через коэволюцию генов и культуры.)

- Mehrpour, O., Akbari, A., Nakhaee, S. et al. (2018). “A case report of a patient with visual hallucinations following snakebite.” Journal of Surgery and Trauma 6: 73–76. (Документирует редкий случай ярких галлюцинаций у 19-летнего мужчины после укуса змеи; предполагает, что нейротоксичный яд змеи может вызывать психотропные симптомы.)

- Senthilkumaran, S., Thirumalaikolundusubramanian, P., & Paramasivam, P. (2021). “Visual Hallucinations After a Russell’s Viper Bite.” Wilderness & Environmental Medicine 32(4): 433–435. DOI: 10.1016/j.wem.2021.04.010. (Клинический случай 55-летней женщины, которая испытала визуальные галлюцинации и бред после укуса гадюки; отмечает, что такие нейропсихиатрические проявления крайне редки в случаях укусов змей.)

- Jadav, D., Shedge, R., Meshram, V.P., & Kanchan, T. (2022). “Snake venom – An unconventional recreational substance for psychonauts in India.” J. of Forensic and Legal Medicine 91: 102398. (Сообщает о появляющейся тенденции использования яда змей в качестве рекреационного наркотика в Индии, включая случай мужчины, использующего укусы кобры для достижения многонедельных кайфов и облегчения от зависимости от опиоидов.)

- Renfrew, C. (2007). Prehistory: The Making of the Human Mind. Cambridge Univ. Press. (Вводит Парадокс Сапиента — подчеркивая разрыв между анатомически современными людьми и поздним культурным расцветом — и обсуждает роль символизма и оседлости в возникновении цивилизации около 10 тыс. лет назад.)

- Witzel, E.J.M. (2012). The Origins of the World’s Mythologies. Oxford Univ. Press. (Предлагает, что многие глобальные мифологические мотивы происходят из двух древних источниковых традиций — “Лаурасийские” мифы, возможно, восходящие к ранним современным людям, покидающим Африку. Предполагает, что истории о создании, связанные со змеями, могут восходить более чем на 50,000 лет назад, хотя признает трудности такой долговечности.)

- Wynn, T. & Coolidge, F. (2011). How To Think Like a Neandertal. Oxford Univ. Press. (Когнитивная археология; Винн отметил, что явные доказательства абстрактного/символического мышления практически отсутствуют до Верхнего Палеолита, например, он размещает первое искусство и вероятное абстрактное мышление около 16 тыс. лет назад.)

- McKenna, T. (1992). Food of the Gods: The Search for the Original Tree of Knowledge. Bantam Books. (Развивает теорию Обкуренного Обезьяны, утверждая, что регулярное потребление грибов псилоцибина человеческими предками катализировало развитие языка, религии и сознания в Плейстоцене.)

- Pollan, M. (2018). How to Change Your Mind. Penguin Press. (Обсуждает современную науку о психоделиках и историю; ставит под сомнение теорию Обкуренного Обезьяны, называя её интригующей, но недоказанной спекуляцией — Поллан отмечает, что, хотя психоделики могут вызывать открытия разума, мало доказательств того, что они привели к эволюционным изменениям у ранних людей.)

- Hillman, D.C.A. (2023). Лекционная серия о древних психоактивных ритуалах (через Koncrete Podcast и YouTube канал “LadyBabylon”). (Хиллман — спорный ученый — утверждает, что греческие и раннехристианские обряды использовали змеиный яд и другие наркотики для трансцендентных переживаний. Утверждает, что мифические фигуры, такие как Медея, практиковали иммунизацию ядом и что ранние христиане символически “брали змей” как таинство. Не имеет широкого признания, но отражает продолжающийся интерес к яду как энтеогену.)

- Wirthlin, M.E. et al. (2024). “Vocal learning-associated convergent evolution in mammalian proteins and regulatory elements.” Science 383(6690): eabn3263. DOI: 10.1126/science.abn3263. (Обнаружено, что дистантно связанные млекопитающие, обучающиеся вокалу, имеют общие генетические изменения — особенно в регуляции генов в мозге — которых нет у не-учащихся. Поддерживает идею, что способность человека к речи имеет специфические генетические основы, которые эволюционировали, возможно, относительно недавно в нашей линии, позволяя полную грамматическую речь.)

- Frobenius, L. (1921). Und Afrika Sprach (полевые заметки, миф Басари) — как цитируется в Witzel (2012) и Cutler (2025). (Лео Фробениус записал миф о создании народа Басари, похожий на Эдем, с участием змеи и потерей первозданного рая. Не широко опубликован на английском, но часто упоминается как доказательство параллельного мифотворчества, независимого от авраамического влияния.)

- Nemo, A. (2022). “Psychoactives in Ancient Egypt: The Mushroom Myths.” Artistic Licence blog. (Скептическое опровержение псевдоархеологических утверждений о символизме грибов и змей в Египте. Подчеркивает отсутствие твердых доказательств этих утверждений и предостерегает от подтверждающего предвзятости в энтеогенной историографии.)