TL;DR

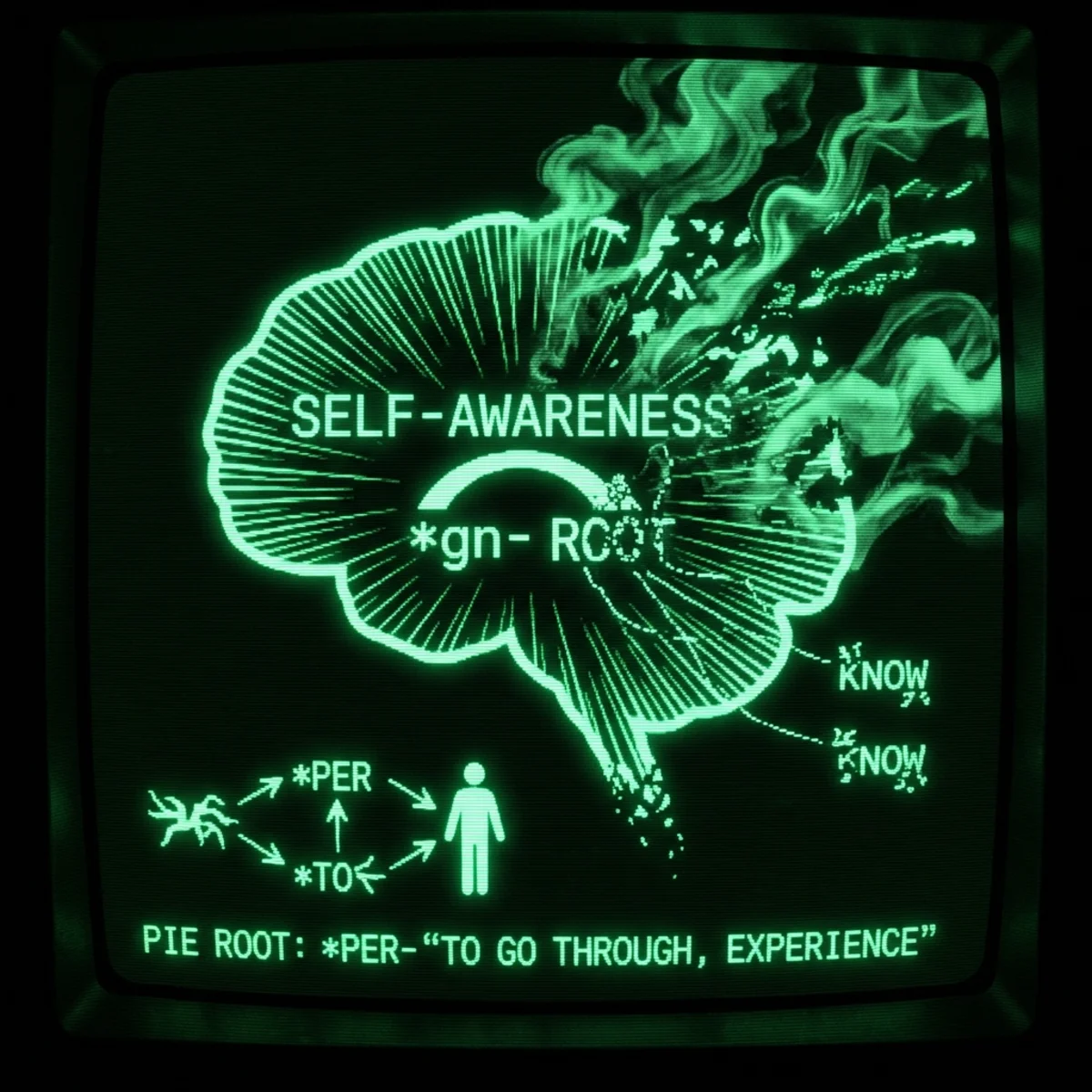

- Две гипотетические объяснения для мирового n-/ŋ- 1 sg местоимения: (1) знающий = я (рефлексив от «знать») и (2) фонетическая эрозия ǵn- в «я знаю».

- Оба требуют позднеплейстоценового распространения или ультра-глубокого наследования.

- Ни одно не находит прямой поддержки в регулярных звуковых изменениях или засвидетельствованных промежуточных формах.

- Типология показывает, что местоимения редко происходят от глаголов; рефлексивы часто возникают из названий частей тела.

- Тайна глобальной конвергенции местоимений остается неразрешенной.

Фон#

Во всех языковых семьях мира местоимение первого лица единственного числа часто содержит звук n (альвеолярный или велярный носовой).

Примеры включают Прото-Папуасский (Папуа-Новая Гвинея) na, Прото-Алгонкинский ne‑ /na‑, Дравидийский nā́n, Сино-Тибетский ŋa, Баскский ni, Семитский ʔanā и т.д.

Этот паттерн настолько распространен, что, вероятно, превышает чистую случайность.

Исторические лингвисты скептически относятся к связыванию таких местоименных звуков через глубокое время из-за быстрого изменения языков, однако местоимения кажутся необычно стабильными – в гипотезе Джозефа Гринберга об Америнде 1sg n и 2sg m сохранялись во всех ветвях на протяжении ~12 000 лет.

Некоторые исследователи предполагают, что местоимения в их нынешнем виде не существовали в момент выхода из Африки, а вместо этого меметически распространились примерно в конце плейстоцена (10–15 тыс. лет назад).

Другими словами, «постулат первичного местоимения» предполагает, что самосознание (и необходимость в словах, таких как «я») возникло или распространилось относительно недавно.

Ниже мы рассматриваем две гипотетические гипотезы, которые были выдвинуты для объяснения вездесущего N-основанного местоимения первого лица – одна сосредоточена на семантической инновации («знающий = я»), а другая на фонетическом развитии (эрозия более старого кластера gn‑).

Обе пытаются объяснить поразительное глобальное сходство форм местоимений, возможно, через позднеисторическое распространение, и обе сталкиваются с серьезными доказательными вызовами.

Гипотеза 1: Семантическая мотивация – «Знающий = Я»#

Эта гипотеза предполагает, что доисторическое языковое сообщество создало новое рефлексивное местоимение из концепции «знать себя».

По сути, слово для «я» (или «себя») могло возникнуть как глагол или вербальное существительное, означающее «тот, кто знает (себя)», отражая прорыв в интроспективном самосознании.

Эта идея резонирует с представлением о том, что истинное указание на первое лицо — концепция автономного «я» — должно было быть изобретено лингвистически, когда люди стали самосознательными.

В культуре, только что столкнувшейся с субъективным сознанием, фраза типа «знать себя» или «самознающий» могла бы быть переосмыслена как существительное = «я сам», в конечном итоге грамматизируясь в местоимение для говорящего.

Межъязыковые параллели#

Хотя у нас нет прямых свидетельств этимологии «я = знающий» в записанных языках, существует прецедент для возникновения местоимений и рефлексивов из конкретных существительных и рефлексивных фраз.

Лингвистическая типология показывает, что рефлексивные местоимения часто развиваются из названий частей тела через метонимию.

Например, баскский язык использует buru «голова» в своей рефлексивной конструкции (буквально «своя голова» для «себя»), и более половины языков мира образуют рефлексивы из слов, таких как тело, голова, кожа, душа и т.д.

Это демонстрирует, что абстрактные местоименные значения (я, себя) регулярно возникают из конкретных концепций, связанных с собой.

По аналогии, вывод местоимения из глагола знания не является полностью надуманным: это был бы скачок к абстрактному, интроспективному источнику, а не к конкретной части тела, но это соответствует теме самореференции (знание себя подразумевает наличие себя, которое нужно знать).

Если «я» было новой концепцией, формирование его из «знающего» дает семантически прозрачную самореференцию: Я — знающий (себя).

Требования к распространению и звуковым изменениям#

Чтобы «знающий = я» объяснил глобальный N-паттерн, эта инновация, вероятно, произошла бы однажды (или несколько раз) и затем распространилась по многим языковым семьям как калька или заимствованное слово около 12–15 тыс. лет назад.

Существует некоторый прецедент в папуасских языках: Малкольм Росс отмечает, что местоимение 1sg типа na распространилось по Новой Гвинее около 8 000 г. до н.э. меметически (без массовой миграции) – десятки несвязанных семей заменили свои местоимения под этим влиянием.

Такое ареальное заимствование местоимений редко, но, по-видимому, возможно в региональном масштабе. Глобальное или пан-евразийское распространение было бы еще более необычным, подразумевая доисторическую эпоху интенсивного межгруппового общения или универсально убедительную концепцию (возможно, связанную с культовым или когнитивным переворотом, как некоторые теоретизировали).

Однако здесь возникают огромные проблемы регулярности.

Если один предковый язык создал местоимение из глагола «знать себя», нам нужно было бы проследить регулярные звуковые изменения от этой формы до засвидетельствованных местоимений каждой семьи.

Например, гипотетическая прото-евразийская форма типа gna («знающий/я») могла бы дать сино-тибетское ŋa, дравидийское nā, афроазиатское ʔan(a), индоевропейское egʷ- (если начальный велярный носовой стал бы звонким взрывным) и так далее.

Этот сценарий требует очень специфической цепочки фонологических эволюций в параллельных линиях – по сути, реконструкции прото-слова для «я» вне стандартного сравнительного метода.

Критически важно, что у нас нет засвидетельствованных промежуточных форм или древних надписей, показывающих переход от «знать» к «я».

Идея остается полностью умозрительной.

Как отмечают Бансель и Маттей де л’Этанг в своем исследовании происхождения местоимений, такие глубокие предложения неизбежно страдают от разрыва в записи: необходимо предположить «местоименную стадию» – промежуточную форму между обычным лексическим элементом и местоимением – однако никаких прямых доказательств таких стадий не сохранилось.

Оценка

Гипотеза знающий = я интригует тем, как она связывает языковые изменения с когнитивной эволюцией.

Она вписывается в нарратив, где самосознание распространилось в позднеледниковую эпоху, побуждая к лингвистической инновации для выражения новой концепции интроспективного «я».

Она также соответствует межъязыковым тенденциям создавать местоимения из существующих слов для себя или тела.

Тем не менее, она остается высоко умозрительной.

Она полагается на цепочку событий, которую трудно проверить: доисторическое языковое сообщество сначала имело рефлексивную конструкцию «знать себя», затем грамматизировало ее в местоимение, затем эта форма (фонетически похожая на na/ŋa) как-то распространилась по континентам.

У нас нет известных когнатных наборов или древних текстов, чтобы поддержать этот путь, и местоимения настолько коротки и древни, что нормальная сравнительная реконструкция терпит неудачу за пределами нескольких тысяч лет.

Вкратце, семантическая гипотеза является креативным решением загадки местоимений, но в настоящее время она стоит без конкретных доказательств.

Гипотеза 2: Фонетическая эрозия Ǵn‑ (как в ǵneh₃ «знать») до N‑#

Вторая гипотеза касается формы местоимений больше, чем их значения.

Она предполагает, что вездесущий [n] в местоимениях первого лица произошел от более раннего кластера */gn/ (дорсальный + носовой комбинации), который со временем потерял свой начальный согласный.

На практике это предполагает, что предковая фраза или формула типа «я знаю (…)" была переосмыслена, причем часть gn‑ в конечном итоге интерпретировалась как само местоимение после эрозии дорсального элемента.

Прото-индоевропейский (PIE) предлагает точку отсчета: корень глагола ǵneh₃‑ означает «знать, узнавать» (ср. латинское gnōscō, греческое gignṓskō, санскритское jñā-).

Этот корень начинается с палатализованного g (ǵ), который является дорсальным согласным, за которым следует n.

Если представить доисторическое высказывание типа «(я) знаю [X]», часто используемое в самоутверждении или идентификации, начальная звуковая последовательность [ǵn…] могла со временем быть неправильно интерпретирована как самостоятельный маркер для первого лица.

По сути, gn‑ > n‑ через фонетическую аттрицию (отбрасывание звука, похожего на g) дало бы «n‑» местоимение.

Это бы аккуратно объяснило, почему, по всему миру, я = na/ŋa/etc: местоимение было бы окаменелостью более раннего слова gnV‑.

Это также дает объяснение таинственной потери дорсального согласного («дорсальное падение») – известного звукового изменения в некоторых контекстах – специально примененного к бывшему gn‑ местоимению.

Например, некоторые предполагали, что PIE (e)g «я» (как в ego) может происходить от еще более раннего звука */ŋ/ или /ɣ/, который мог бы быть связан с кластером типа [gʲn], сглаживающимся в [ŋ] или [n].

В этом сценарии языки, которые имеют [ŋ] для «я» (например, китайский диалект ŋo, бирманский ŋa) сохранили носовой с следом дорсальной артикуляции, тогда как языки с простым [n] (например, арабский anaa, кечуа ño- в энклитиках) полностью потеряли дорсальный элемент.

Гипотеза фонетической эрозии рисует глобальное сходство местоимений как своего рода параллельный результат звукового закона, основанный на общей фонетической последовательности gn‑.

Проверка доказательств#

Для того чтобы эта гипотеза имела смысл, мы ожидали бы найти другие рефлексы начального изменения gn‑ > n‑ в соответствующих языках или семьях.

Звуковые изменения регулярны: язык, который отбрасывает начальный /g/ перед /n/, должен делать это по всему своему лексикону.

Находим ли мы несвязанные слова, где старый кластер gn стал n? В целом, мы не находим.

Индоевропейские языки, например, не теряют g в кластерах gn‑ – латинский, греческий, санскрит и т.д. сохранили g (латинское gnātus «рожденный», gnōscere «знать» с [gn] нетронутым, греческое gnósis, санскритское jñā- с [gʲ] или подобным).

Только гораздо позже некоторые дочерние языки упростили кластер (французское naître < латинское gnāscor, или английское немое k в kn- что является специфическим германским сдвигом).

Нет доказательств в прото-индоевропейском раннего «gn > n» обрезания, которое могло бы дать na из gna.

То же самое касается других семей: мы не видим случайного g‑‑падения в словах для общих концепций, таких как «колено» (PIE ǵenu- > латинское genu, санскритское jánu-), которые должны были бы стать n‑основанными, если бы действовал общий звуковой закон.

Вкратце, удаление дорсального согласного кажется ad hoc – вызванным только для решения загадки местоимений, а не засвидетельствованным как общее фонологическое правило в этих протоязыках.

Это значительно ослабляет гипотезу.

Это предполагает, что если gn → n произошло, это было не семейным регулярным сдвигом, а скорее единовременным переосмыслением, специфичным для контекста местоимения.

Но переосмысление местоимений из глаголов само по себе необычно – обычно местоимения происходят от более старых местоимений или, возможно, указательных, а не от глагольных основ.

Как отметил лингвист Лайл Кэмпбелл, местоимения являются одними из самых стабильных элементов основного словарного запаса и, как правило, не заменяются или создаются целиком в нормальном языковом изменении.

Предложение, что местоимения целых континентов возникли из неправильно сегментированной глагольной фразы, расширяет наше понимание грамматической эволюции.

Проблемы глобального распространения#

Даже если мы представим один язык (скажем, позднеледниковый евразийский протоязык), в котором фраза «я знаю» типа [ə ǵnə…] была сокращена до nə = «я», как эта форма распространилась по всему миру?

Мы снова сталкиваемся с проблемой распространения: либо этот протоязык имел много потомков (сценарий макросемьи), либо форма была заимствована среди несвязанных групп.

Генеалогический путь (одно «Прото-Мир» или, по крайней мере, Прото-Ностратическое слово ŋa = я) горячо обсуждается – лингвисты дальнего сравнения действительно отмечают, что реконструированные местоимения в евразийском или ностратическом часто содержат n или m, и некоторые предполагают, что эти местоимения в конечном итоге происходят от первичных родственных терминов, таких как na‑na «мать/родитель».

Однако даже эти теории (которые связывают индоевропейское egʰom, уральское minä, алтайское bi/na, дравидийское nā́n как далекие когнаты) не требуют конкретно происхождения от глагола знания – скорее, они вызывают ранние родственные или указательные корни (мама, нана и т.д.) как источники.

В отличие от этого, гипотеза gn‑эрозии не является стандартной частью этих дальних этимологий; она кажется более ad hoc объяснением для звукового соответствия (как предполагаемая прото-форма с gn могла бы дать засвидетельствованные формы с только n).

Если форма gna/ŋa для «я» действительно была прото-сапиенс или очень древним словом, она, вероятно, была уже местоимением или местоименной частицей на той стадии – не явно связанной со значением «знать».

Другими словами, чтобы принять глобальную фонетическую эрозию, почти нужно предположить общий предковый местоимение ŋa (с ŋ возможно отражающим более ранний кластер gn).

Но как отмечалось, сохранение одного местоимения на протяжении десятков тысячелетий чрезвычайно трудно согласовать с известными темпами изменений – если только это местоимение не было повторно введено или усилено через более позднее распространение.

Еще одно ожидание от гипотезы gn заключалось бы в том, что некоторые языки могли бы сохранить полную форму gn‑ в своем местоимении, если бы эрозия была неполной.

Видим ли мы какие-либо местоимения первого лица, начинающиеся с g или k + носовой, которые могли бы быть окаменелостью? В некоторых случаях, да: например, прото-эскимосско-алеутский имел ŋa‑ для «я» (велярный носовой), и некоторые реконструкции прото-афроазиатского предполагают *ʔanaku ~ (ʔ)anak для «я» (где anak могло бы быть сегментировано как an- плюс суффикс).

Египетское ink «я» имеет велярный согласный k добавленный.

Но это спекулятивные связи – ни одна из этих форм явно не происходит от корня gno/знание в этих языках.

Они могли бы быть внутренними разработками или дополнениями (например, k в египетском ink обычно интерпретируется как элемент связки, а не часть основы местоимения).

В конечном итоге, отсутствие «знать» когнатного следа в разных семьях (сино-тибетские слова для «знать» совершенно разные, афроазиатские корни «знать» разные и т.д.) указывает на то, что если формула «я знаю» была источником, она не оставила других лингвистических следов.

Местоимение само по себе выжило, лишенное своего первоначального глагольного значения – призрак gnō‑, блуждающий по языкам мира.

Это делает гипотезу фонетической эрозии довольно нефальсифицируемой (мы всегда можем сказать «это произошло и уничтожило все другие доказательства»), но также не очень убедительной для лингвистов, которые предпочитают, чтобы изменение поддерживалось более широкими паттернами.

Как иронично отмечают Бансель и др., предоставление нормальных типологических доказательств для беспрецедентного сдвига (например, родственные термины или глаголы, становящиеся местоимениями) «невозможно удовлетворить», потому что местоимения почти никогда не меняются таким образом в наблюдаемое время.

Оценка

Гипотеза ǵn > n эрозии умело решает одну часть головоломки – почему так много местоимений первого лица имеют голый носовой согласный.

Она вызывает конкретный фонетический механизм, который мог бы произвести этот результат из более сложной формы.

Однако гипотеза не соответствует эмпирическим основаниям.

Она не согласуется с известными регулярными звуковыми изменениями (нет глобального паттерна удаления дорсальных перед носовыми вне этого контекста), и она требует скачка грамматического переосмысления (глагол → местоимение), который по сути беспрецедентен в документированной лингвистической истории.

Без независимых доказательств (например, когнатные слова «знать», превращающиеся в местоимения в нескольких семьях, или окаменелые gn‑ местоимения в старых текстах), мы должны рассматривать это как интересную после хок историю, а не как проверенный отчет.

Даже сторонники дальнего родства местоимений не утверждали конкретно происхождение от «я знаю»; они склонны предпочитать древние родственные призывы (мама, нана) или указательные звуки как первоисточник.

Вкратце, идея фонетической эрозии может объяснить потерю g (дорсального), если предположить начальную форму gn‑, но она с трудом объясняет, почему эта форма была там изначально или как она распространилась повсюду.

Она также в конечном итоге полагается на понятие позднего распространения или чрезвычайно древнего наследования одной формы местоимения, что основная лингвистика считает трудным для принятия.

Заключительные мысли#

Обе гипотезы – «знающий = я» и gn-эрозия – заходят в область умозрительных предположений, чтобы решить то, что было названо «заговором местоимений»: поразительно похожие основы местоимений, найденные по всему миру.

Семантическая гипотеза опирается на культурно-эволюционные силы, представляя, что новая идея (я как знающий субъект) породила новое местоимение, которое распространилось с человеческим самосознанием в позднеледниковую эпоху.

Фонетическая гипотеза опирается на внутренние языковые силы, предлагая, что разные языки сошлись на n местоимении из-за общей звуковой последовательности (gn), изнашивающейся в общем контексте («я знаю»).

Стоит отметить, что третья линия исследования (не явно запрашиваемая здесь) была «гипотеза родства,» в которой универсальные m, n, t местоимений могут в конечном итоге происходить от первичных родственных терминов, таких как мама (мать), нана (бабушка), тата (отец), которые позже были переосмыслены как маркеры лица.

Эта гипотеза также признает отсутствие промежуточных доказательств (нет ясной стадии, где «мама» явно означала «я»), но указывает на то, что родственные термины уникально разделяют некоторые прагматические свойства с местоимениями (смена референции в зависимости от говорящего).

Во всех случаях мы видим, насколько необычна загадка местоимений: ее объяснение может потребовать необычных сценариев – будь то радикальная грамматизация или масштабное меметическое событие в человеческой доистории.

Основные исторические лингвисты склонны приписывать глобальные сходства местоимений некоторой смеси случайности, звуковой символики и физиологических ограничений (например, [m] и [n] являются одними из самых простых, самых стабильных согласных для людей, особенно младенцев).

Они предостерегают, что привлечение одного предка ~15 000+ лет назад, или более позднее распространение, выходит за пределы доказательных границ сравнительного метода.

Действительно, чтобы серьезно рассматривать недавнее глобальное распространение, нужно либо верить, что наши предки покинули Африку без местоимений и позже изобрели их заново, либо принять, что местоимения могут как-то сопротивляться замене на протяжении десятков тысячелетий – любая позиция является спорной.

Обсуждаемые здесь гипотезы пытаются осмыслить данные, не нарушая языковые «законы» напрямую: Гипотеза 1 предполагает, что у людей не было местоимений первого лица до тех пор, пока культурная искра не зажгла их (так что не требуется ультра-глубокое сохранение), а Гипотеза 2 предполагает, что местоимения существовали, но в другой форме (решая фонетическое несоответствие через регулярное изменение).

Ни одна гипотеза не имеет прямого подтверждения – они остаются смелыми догадками, которые стимулируют дальнейшие исследования (и дебаты) о том, что местоимения могут рассказать нам о человеческом прошлом.

На данный момент, тайна N-местоимения сохраняется, приглашая нас представить время, когда, возможно, новое слово – слово для «я» – было величайшим изобретением всех времен.

Примечания#

Источники#

Будьте богаты источниками! Щедро цитируйте из различных источников, включая академические статьи, книги, новостные статьи, веб-сайты и первоисточники. Включайте гиперссылки, где это возможно.

- Cutler, Andrew. The Unreasonable Effectiveness of Pronouns. Vectors of Mind, 2023.

- Bancel, Pierre & Matthey de l’Etang, Alain. “Where Do Personal Pronouns Come From?” Journal of Language Relationship 3 (2010).

- Ross, Malcolm. “Pronouns as a Preliminary Diagnostic for Grouping Papuan Languages.” Papers in Papuan Linguistics 2 (1996).

- Campbell, Lyle. “American Indian Personal Pronouns: One More Time.” International Journal of American Linguistics 52 (1986): 359-390.

- Haspelmath, Martin et al. (eds.). The World Atlas of Language Structures Online (WALS), 2005.

- Pagel, Mark et al. “Ultraconserved Words Point to Deep Language Ancestry across Eurasia.” PNAS 110.21 (2013): 8471-76.

- Watkins, Calvert. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. Houghton Mifflin, 2011.

- König, Ekkehard & Volker Gast. Reciprocal and Reflexive Constructions. De Gruyter, 2008.

- Greenberg, Joseph H. Language in the Americas. Stanford UP, 1987.

- Ruhlen, Merritt. On the Origin of Languages. Stanford UP, 1994.

- Bowern, Claire. “Limits of the Comparative Method.” Annual Review of Linguistics 4 (2018): 157-178.

- Beekes, Robert S.P. Comparative Indo-European Linguistics: An Introduction. John Benjamins, 2011.

- Campbell, Lyle & William J. Poser. Language Classification: History and Method. Cambridge UP, 2008.

- Substack thread. “Was PIE eg Originally ŋa?” Comments, Vectors of Mind, 2024.

- LIV2 (Lexikon der indogermanischen Verben, 2nd ed.). Eds. Helmut Rix et al., 2001.

- Bancel, Pierre et al. “Kin Terms as Proto-Pronouns.” Diachronica 37.4 (2020): 537-575.

- Wierzbicka, Anna. Semantics, Culture, and Cognition. Oxford UP, 1992.

- Schrijver, Peter. “The Reflexes of the Proto-Indo-European First Person Pronoun.” Historische Sprachforschung 110 (1997): 297-314.

FAQ#

Q 1. Есть ли какой-либо документированный язык, где «я» буквально этимологизируется как «знающий»?

A. Ни один засвидетельствованный язык не показывает прямого вывода я из знать; предложение остается полностью умозрительным и не поддерживается промежуточными стадиями или когнатными цепями.

Q 2. Заимствуют ли языки когда-либо личные местоимения?

A. Редко, но папуасские данные показывают региональное заимствование 1sg na, подразумевая, что меметическое распространение форм местоимений может происходить при интенсивном контакте.

Q 3. Почему так много местоимений используют m и n?

A. Эти носовые звуки рано усваиваются, являются высокостабильными фонемами, акустически различимыми на низкой громкости, и могут происходить от детских родственных призывов, таких как мама/нана.