TL;DR

- У народа Меру в Кении существует устный миф о сотворении мира, удивительно похожий на библейскую историю о “Грехопадении”: бог-творец (Мурунгу), первые люди в раю (Мбва), запретное дерево, мудрый змей-искуситель и потеря бессмертия/невинности после нарушения запрета.

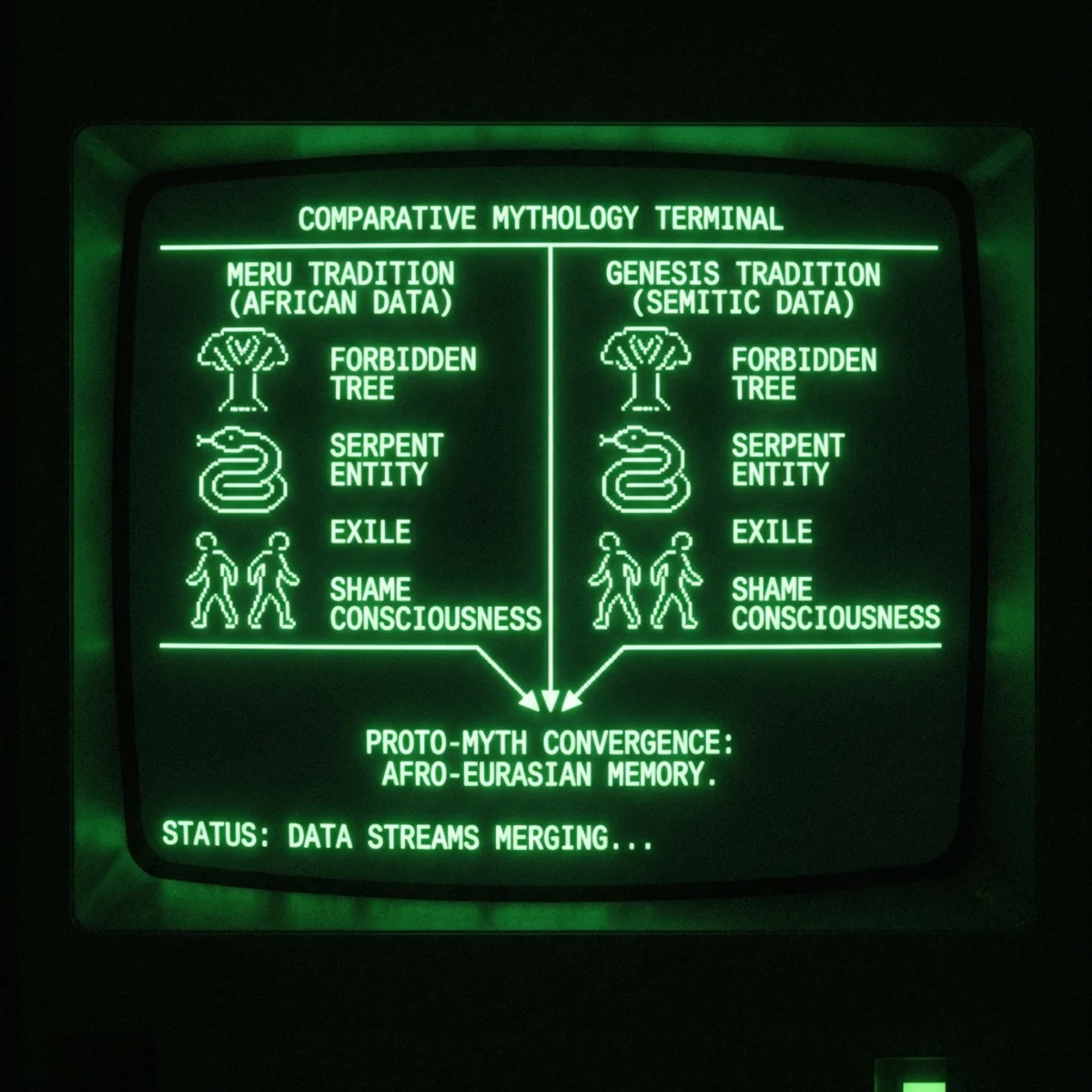

- В этой статье сравнивается миф Меру с параллелями в древневосточных (Месопотамская эпопея о Гильгамеше, миф об Адапе, Бытие), египетских и других африканских (кушитских, банту, койсанских) традициях.

- Мотивы, такие как змей, ассоциирующийся с мудростью/хитростью, священные деревья, связанные с божественностью/жизнью, и потеря идеального состояния, широко распространены, что указывает на глубокие исторические корни или культурную диффузию.

- Возможные пути передачи эдемоподобного повествования в фольклор Меру включают древние семитские/иудейские контакты в Северо-Восточной Африке, более позднее исламское влияние через прибрежную торговлю или недавний синкретизм с христианскими миссионерскими учениями.

- Хотя прямое влияние миссионеров возможно, наличие древних аналогов и местных адаптаций (Мурунгу как Бог, священные фиговые деревья) предполагает, что миф Меру, вероятно, представляет собой смесь введенных авраамических элементов с коренной африканской космологией.

Введение#

Народ Меру в Кении сохраняет миф о сотворении мира, который поразительно напоминает библейское “Грехопадение”. Он сосредоточен на Мурунгу – верховном существе Меру – запретном дереве, мудром змее и трагических последствиях человеческого непослушания. Такие мотивы не уникальны для Меру; схожие элементы встречаются в мифологиях Афро-Евразии, от древней Месопотамии и Египта до кушитской Африки. В этой статье подробно рассматривается повествование Меру о Грехопадении и сравнивается с аналогичными мифами в других традициях. Исследуется, может ли история Меру отражать влияние гораздо более ранних мифов бронзового или железного века (например, древневосточных), а не быть поздним заимствованием из христианского учения. Обсуждаются возможные пути передачи в устную традицию Меру – через торговые контакты, миграцию и межкультурный обмен или религиозный синкретизм. Прехристианские параллели в месопотамской, египетской, кушитской и раннесемитской традициях будут проанализированы для оценки древности и происхождения этого повествования.

Миф о сотворении мира у Меру: Мурунгу и запретное дерево#

Согласно устной традиции Меру, в древнейшие времена люди жили в райском месте под названием Мбва (или Мбваа), где они не возделывали пищу и не носили одежду. Мурунгу (также известный как Нгай или Мвене Ньяга в родственных культурах Кении) является верховным богом-творцом в космологии Меру. Мурунгу сначала создал мальчика, а увидев его одиночество, затем создал девочку; они стали первым мужчиной и женщиной, которые родили ребенка. Мурунгу обеспечивал их потребности и дал им все продукты, кроме плодов одного конкретного дерева, которое Он запретил им есть. Это дерево стояло как божественное табу, подобно Древу Познания в библейском Эдеме.

Змей, описываемый в фольклоре Меру как мудрое и хитрое существо, подошел к первой женщине и рассказал о секрете запретного плода. Змей соблазнил ее смелым обещанием: если она съест плод, она обретет разум Бога (то есть станет такой же мудрой, как Творец). Поддавшись хитрым словам змея, женщина сорвала плод с запретного дерева и съела его. Затем она предложила его своему мужу. Сначала мужчина отказался, но после уговоров жены он тоже съел плод, нарушив приказ Мурунгу. В этот момент непослушания первозданная невинность и гармония были разрушены.

Хотя детали варьируются в пересказах, старейшины Меру говорят, что немедленным последствием было то, что люди больше не могли жить беззаботно, как прежде. Нарушив приказ Мурунгу, первые люди теперь оказались в положении, когда им нужно было есть, работать и одеваться, тогда как раньше их напрямую поддерживал Мурунгу. По сути, приобретя божественное знание незаконным путем, они потеряли богоданные привилегии своего первоначального состояния. Это тесно параллельно исходу в Бытии, где Адам и Ева осознают свою наготу и прокляты трудиться ради пищи. В мифологии Меру непослушание человечества вызвало недовольство Мурунгу и привело к страданиям и смертности в мире. Миф таким образом служит этиологическим рассказом, объясняющим, почему люди должны трудиться, испытывать стыд и сталкиваться со смертью, приписывая это падению предков из благодати.

Важно отметить, что Мурунгу в верованиях Меру концептуально похож на Высшего Бога соседних народов (например, кикуйю и камба также называют творца Нгай/Мулунгу и связывают Его со священными деревьями). Меру разделяют региональные космологические концепции, однако история о запретном дереве и змее является особенно заметной частью их устной литературы. Некоторые ученые задаются вопросом, как эдемоподобное повествование укоренилось среди Меру. Было ли это чисто продуктом миссионерского влияния XIX–XX веков, или оно могло иметь гораздо более древние корни, переданные через древние взаимодействия? Чтобы исследовать это, мы должны сравнить мотивы истории Меру с теми, что встречаются в других мифах Афро-Евразии.

Параллели в мифологических традициях Афро-Евразии

Древнемесопотамские параллели#

Элементы мифа о “Грехопадении” Меру – божественное дерево, змей-обманщик и потерянное бессмертие/невинность – вызывают темы, найденные в некоторых из самых древних записанных мифов Месопотамии. Например, в эпосе о Гильгамеше (ок. XVIII–XII века до н.э.) содержится знаменитый эпизод, в котором герой Гильгамеш получает священное растение, способное омолаживать жизнь, но оно похищается змеем. Пока Гильгамеш купается, “змей обнаружил местонахождение растения по его запаху и проглотил его, уползая. Когда Гильгамеш увидел, что произошло, он… сел и заплакал”, осознав, что его шанс на бессмертие исчез. Кража змеем растения жизни в месопотамском эпосе напрямую “украла достижение вечной жизни у Гильгамеша”. Эта древняя история отражает схожий мотив с историей Меру: хитрый змей лишает человечество (олицетворяемое Гильгамешем) вечной жизни. В Гильгамеше сбрасывание змеем кожи после этого является символическим знаком обновления – змей омолаживается, в то время как человек остается смертным. Миф Меру также объясняет, как люди потеряли свою беззаботную, бессмертную жизнь из-за того, что послушались совета змея. Обе истории подразумевают, что если бы не вмешательство змея, люди могли бы жить вечно или в божественном блаженстве.

Другой месопотамский параллель – миф об Адапе, мудром человеке, созданном богом Эа (Энки). Адапе предлагают пищу и воду бессмертия от небесного бога Ану, но – будучи обманутым Эа – он отказывается их употреблять. В результате Адапа упускает свой шанс на вечную жизнь. В этой истории “пища и напиток вечной жизни предложены ему; [Адапа] чрезмерная осторожность лишает его бессмертия, [и] он должен вернуться на Землю” как смертный. Ученые часто рассматривают историю Адапы как месопотамский миф о “Грехопадении”, объясняющий, почему люди остаются смертными, несмотря на божественные предложения жизни. Логика инвертирована по сравнению с Меру/Бытием – послушание Адапы обманчивому приказу приводит к его падению – но основная тема та же: человечество не проходит испытание, связанное с божественной пищей, и поэтому не может жить вечно. В обоих мифах об Адапе и истории Меру существо с большим знанием (Эа в случае Адапы, змей в истории Меру) направляет людей таким образом, что в конечном итоге мешает им достичь божественной жизни. Эти месопотамские примеры предшествуют библейскому Бытие на многие века, что говорит о том, что мотивы запретного вещества, дающего жизнь, и фигуры обманщика были частью культурного репертуара Ближнего Востока задолго до христианства. Можно предположить, что отголоски этих мотивов могли распространиться через устную диффузию в Африку в древности.

Ранняя семитская и библейская традиция#

Ближайший аналог истории о сотворении мира у Меру находится в семитской традиции Сада Эдема в Еврейской Библии (Бытие 2–3). Параллели неоспоримы: в Эдеме Бог помещает первого мужчину и женщину в рай, где они не нуждаются в труде, запрещает им есть плоды определенного дерева (Древа Познания), и хитрый змей убеждает женщину (Еву) съесть запретный плод, которая затем дает его своему мужу (Адаму). Как и в мифе Меру, люди не подчиняются, стремясь к мудрости, чтобы быть как Бог, и этот акт непослушания приводит к ужасным последствиям – потере невинности, изгнанию из рая, началу труда, стыду и смерти. Фраза Меру, что змей обещал женщине, что она будет иметь “разум Бога”, отражает утверждение змея в Бытие 3:5, что “откроются глаза ваши, и будете, как боги, знающие добро и зло”. После нарушения оба рассказа подчеркивают, что люди теперь должны заботиться о себе. В Бытие Бог сам отмечает, что человек приобрел запретное знание и изгоняет его “чтобы он не протянул руку свою и не взял также от Древа Жизни, и не ел, и не жил вечно”. Точно так же в фольклоре Меру люди изначально были свободны от голода и смерти, но после того, как съели священный плод, они теряют эти дары. По сути, в обеих историях человечество лишено возможности достичь бессмертия или оставаться в блаженном состоянии из-за акта неповиновения.

История Эдема широко известна как имеющая древневосточные предшественники. Месопотамское влияние вероятно – например, эдемский змей можно сравнить с тем, что в Гильгамеше, а концепция запретного знания может быть связана с месопотамскими традициями мудрости. Бытие было составлено в железном веке (традиционно в период между X–VI веками до н.э.), опираясь на еще более старые устные и письменные источники. Поэтому идея о потерянном первозданном рае могла быть передана через семитские культуры задолго до того, как христианство достигло субсахарской Африки. Можно предположить, что ранние семитские торговцы или мигранты принесли версии этого повествования в Африку в древности. Например, древние семитоязычные народы (сабеи и другие) присутствовали в Роге Африки (Эфиопия/Эритрея) к первому тысячелетию до н.э. Еврейские общины (позже известные как Бета Израиль или фалаши в Эфиопии) существуют более 2000 лет в Восточной Африке, сохраняя истории Ветхого Завета. Если предки Меру имели контакт с такими группами, они могли давно усвоить эдемский миф. Фактически, одна гипотеза предполагает, что народ Меру происходит от мигрантов, пришедших с севера: “Меру могут быть потомками черных евреев, называемых фалашами, которые жили возле озера Тана в земле Мероэ” (древняя Нубия/Эфиопия). Хотя эта теория является спекулятивной, она иллюстрирует, что ученые рассматривали древнюю связь Северо-Восточной Африки с традициями Меру. Такая связь, если она верна, означала бы, что миф о Грехопадении Меру мог войти в их культуру через ранние иудейские или семитские предания, а не через прямое европейское миссионерское влияние.

Даже в Африке идея потерянного рая из-за человеческой вины не уникальна для Меру. Тема непослушания против создателя, ведущего к смерти, появляется в различных африканских традиционных мифах (которые могли или не могли быть затронуты авраамической религией). Например, народ Мбуту (Эфе) из Конго рассказывает о верховном боге Аребати, который запретил женщине есть с определенного табуированного дерева; когда она это сделала, Аребати наказал человечество смертью. Аналогично, ачоли из Уганды говорят, что Бог (Джок) изначально намеревался дать людям плод Древа Жизни, чтобы сделать их бессмертными, но люди не успели его получить и упустили этот шанс. Эти истории, хотя и не включают змея, отражают паттерн божественного испытания или запрета, приводящего к смертности человечества. Они могут быть независимыми разработками – отражением того, как многие культуры пытались объяснить смерть – или они также могли быть подвержены влиянию более старых евразийских сказаний о падении из благодати. Миф Меру, с его змеем-искусителем, еще более тесно связан с иудео-христианской версией, чем большинство африканских вариантов. Это поднимает вопрос о том, что он был сформирован относительно недавним контактом с библейскими историями. Однако, как показано, ингредиенты рассказа (дерево познания, змей, запретный плод) все имеют гораздо более старые аналоги на Ближнем Востоке. Вопрос остается: каким путем эти мотивы достигли подножия горы Кения?

Египетские и кушитские параллели#

В древнеегипетском мировоззрении нет точного эквивалента истории Эдема, но есть заметные аналоги мотивов змея и священного дерева. Египтяне почитали фигуру змея в различных формах – иногда благожелательную, иногда зловредную. Змей (кобра уреус) был символом королевской мудрости и божественной защиты, часто изображаемым на короне фараона, и богини, такие как Ваджет, принимали форму змея. Напротив, гигантский зловредный змей Апоп был врагом бога солнца Ра, представляя хаос и ежедневно побеждаемый. Хотя египетская мифология не описывает первого мужчину и женщину, обманутых змеем, она рассказывает о раннем восстании человечества против Творца: в мифе “Уничтожение человечества” люди замышляют против Ра, и в наказание глаз Ра (в виде свирепой богини Хатхор) убивает человечество, пока Ра не смягчается. Это другая ситуация (история о наказании, подобная потопу), но отражает тему первозданного непослушания, ведущего к катастрофе. Примечательно, что в египетском фольклоре также существовала концепция священного дерева, дарующего знание или жизнь – например, мифическое сикоморовое Древо Жизни в Гелиополе, на листьях которого боги записывали судьбу фараона. В одной египетской легенде богиня Исида получает верховную власть, обманом заставив бога солнца Ра раскрыть свое тайное имя – и делает это, создав магического змея, который кусает его, вынуждая его уступить свои знания. Здесь мы видим, как змей используется как инструмент для получения божественного знания, аналогично тому, как змей Меру помогает людям украсть божественную мудрость. Такие повествования подчеркивают, что в Северо-Восточной Африке и на Ближнем Востоке змеи часто ассоциировались с мудростью, хитростью и границей между божественным и человеческим мирами.

Обратившись к кушитским и традициям Рога Африки, мы находим обширную символику змея, которая могла бы служить фоном для истории, подобной падению Меру. До христианские религии Рога (например, среди оромо, сомалийцев и других кушитских народов) часто почитали змей и священные деревья. Этнографические записи отмечают, что многие общины в южной Эфиопии имели культы змей и деревья-святилища. Фактически, ранние эфиопские христианские агиографии рассказывают о святых, уничтожающих “змей, которые пользовались большим уважением у местного населения, и срубающих деревья, в которых они жили”. Это подразумевает, что сельские народы поклонялись змеям-духам, обитающим в определенных деревьях – явный параллель мотиву змея и дерева. Гээз (эфиопская) легенда о царе Арве говорит о гигантском змее, который когда-то правил как тиран, прежде чем был убит культурным героем, отражая “центральное место Змея во многих дохристианских религиях региона”. Более того, несколько кушитских групп имеют мифы о происхождении, включающие змей. Консо и боорана (оромо) рассказывают о предках-женщинах, оплодотворенных мистическими змеями, от которых происходят кланы. Одна устная традиция оромо даже прослеживает происхождение племени от великого змея из моря, который привел их на родину. В этих традициях змей является прародителем или проводником – часто положительной силой, дарующей плодородие или землю. Двусмысленность змея в африканском мифе (иногда дающий жизнь/мудрость, в других случаях обманщик или противник) очень заметна.

Что показывают эти египетские и кушитские примеры, так это то, что задолго до прибытия христианских миссионеров африканские культуры уже придавали глубокое значение змеям и священным деревьям. “Мудрый змей” в священном дереве не был бы чуждой концепцией для Меру. В их собственной среде вокруг горы Кения Меру и родственные народы считали определенные фиговые деревья (деревья мугумо) священными местами обитания Бога (Мурунгу/Нгай). Действительно, старейшины приносили жертвы под священными фиговыми деревьями и верили, что там могут быть произнесены божественные послания. Поэтому интересно, что в мифе о Грехопадении Меру местом нарушения является особое дерево, предоставленное Богом. Это резонирует с местным почитанием деревьев как мостов между небом и землей. Возможно, когда мотив запретного дерева прибыл (из какого бы источника), он нашел плодотворную почву в культуре Меру, согласуясь с существующей символикой деревьев. Точно так же змей, передающий тайное знание, мог быть синкретизирован с местными верованиями о змеях. Вместо того чтобы видеть миф Меру как дословную копию Бытия, мы можем интерпретировать его как творческое слияние введенного повествования с традиционной космологией Меру – Мурунгу принимает роль библейского Бога, фиговое (или другое священное дерево) становится Древом Познания, а мудрый змей соответствует как библейскому архетипу искусителя, так и африканскому представлению о змее как хранителе тайн.

Пути передачи: древнее влияние или миссионерская эпоха?#

Попал ли миф о Грехопадении Меру в их устную традицию через контакты бронзового/железного века, или это был продукт более недавнего миссионерского влияния? Истина может включать в себя и то, и другое, и ученые предлагают несколько сценариев:

- Прямое миссионерское введение (XIX–XX века): Европейские миссионеры начали евангелизацию Восточной Африки в конце 1800-х годов (высокогорья Меру увидели католических миссионеров Консолата к 1902 году). Вполне вероятно, что история Эдема была преподана обращенным Меру, а затем вошла в устное обращение, со временем “индигенизировавшись”. Миссионеры часто намеренно проводили параллели с коренными верованиями для облегчения обращения. Например, некоторые ранние священники в земле кикуйю проповедовали под священными фиговыми деревьями и уподобляли Нгая (высшего Бога) христианскому Богу. Меру могли привить новую историю к своей собственной структуре: Мурунгу был приравнен к христианскому Творцу, а рассказ миссионеров об Адаме и Еве был пересказан на языке Меру (с первыми людьми, расположенными в Мбва, и, возможно, запретное дерево представлялось знакомым фиговым деревом). Если это так, миф о “Грехопадении” Меру может быть всего лишь столетней давности в своей нынешней форме. Некоторые свидетельства поддерживают недавнее принятие – например, явное представление о мудром змее, передающем божественное знание, редко встречается в более старом африканском фольклоре, но соответствует библейскому повествованию. Кроме того, ранние записи мифов Меру в колониальную эпоху (если таковые существуют) не упоминают эту историю о Грехопадении, что может указывать на то, что она кристаллизовалась в устной традиции в колониальный период под влиянием христианства.

- Исламское или прехристианское авраамическое влияние: Задолго до европейских миссионеров восточноафриканское побережье имело взаимодействие с исламским миром. К 1700-м годам (и ранее) суахили и арабские торговцы, которые были мусульманами, могли передавать коранические/библейские истории вглубь страны. Меру, в своей собственной устной истории, говорят, что они когда-то были порабощены на острове под названием Мбваа “красными людьми” (вероятно, оманскими арабскими работорговцами) около 1700-х годов, прежде чем сбежать на материк. В течение этого периода рабства или контакта предки Меру могли узнать элементы иудео-христианско-исламского фольклора. История Адама и Евы также является частью исламской традиции (преподается в Коране, с небольшими отличиями). Таким образом, повествование о запретном плоде могло проникнуть в сознание Меру через исламский фольклор, рассказанный прибрежными народами, до интенсивной христианской миссии. Это бы поместило принятие в восемнадцатый или начало девятнадцатого века, все еще не “бронзовый век”, но предшествующее прямому миссионерскому обучению. Стоит отметить, что многие африканские общества, которые имели ранний контакт с исламом (например, хауса или суахили), впитали библейские/коранические сказания в свои устные литературы. Меру могли также получить историю о Грехопадении таким образом и затем адаптировать ее, чтобы она соответствовала Мурунгу и Мбва.

- Древняя диффузия через кушитскую миграцию или нилотских посредников: Еще одна интересная возможность заключается в том, что версии мифа о потерянном рае распространились на юг во время более ранних миграций – например, через кушитоязычные народы, перемещающиеся в Кению. Лингвистические и генетические данные показывают, что кушитские пастухи из Эфиопии двигались на юг в Кению и Танзанию в позднем бронзовом и железном веках (1000 г. до н.э. – 500 г. н.э.) и снова около 1000–1500 гг. н.э. Эти люди (предки сомалийцев, оромо, рендиле и др.) несли бы свои верования, некоторые из которых (как показано) включали змей и, возможно, имели контакт с ближневосточными идеями. Аналогично, нилотские народы (такие как луо и другие) мигрировали из долины Нила в Восточную Африку, возможно, принося истории, повлиянные суданской Нубией или Абиссинией. Если предки Меру встретились или вступили в брак с такими группами, они могли унаследовать мифические мотивы северного происхождения. Спекуляция, связывающая Меру с Мероэ (древняя Нубия) и с Бета Израиль (эфиопские евреи), хотя и не является мейнстримом, согласуется с идеей более старой культурной передачи. В этом сценарии фрагменты эдемоподобной сказки могли быть известны в Восточной Африке века назад, возможно, в фрагментированной форме (например, “давным-давно женщина была обманута, нарушив правило Бога змеем, и таким образом смерть пришла в мир”). Полноценное повествование, как мы его знаем сейчас, могло сложиться позже, но его строительные блоки были бы древними. Это трудно доказать без ранней документации сказки, но совпадение мифов о происхождении смерти у Меру, конголезцев и суданцев предполагает глубокий общий слой африканской мифологии, который мог бы синергировать с входящими евразийскими идеями. Антропологи отмечают, что многие африканские мифы о сотворении содержат мотив “потерянного дара” или “неудачного послания”, в котором люди могли бы иметь бессмертие, но упустили его из-за обмана или ошибки. Этот широко распространенный мотив может быть коренным, но его резонанс с историей Эдема очевиден. Он мог облегчить включение явного повествования о запретном плоде, когда произошел контакт с авраамическими религиями.

- Независимое возникновение (конвергентная традиция): Наконец, следует рассмотреть конвергентное развитие человеческого воображения. Возможно, хотя и менее вероятно, что Меру независимо разработали сказку, столь похожую на ближневосточную, просто потому, что темы искушения и падения универсально значимы. Человеческие культуры по всему миру создавали мифы, чтобы ответить на вопрос “почему мы умираем, почему мы страдаем, почему мир несовершенен?”; троп о первородном грехе или ошибке является общим ответом. Присутствие мудрого животного или обманщика также является общим фольклорным элементом во всем мире. В субсахарской Африке многие мифы включают обманщиков-животных (например, зайца или паука), которые нарушают установленный порядок. Змей мог бы заполнить эту роль. А священные деревья являются объектами почитания во многих культурах за их плоды, дающие жизнь, или целебные свойства. Таким образом, Меру могли логично соединить эти элементы самостоятельно. Однако специфичность параллелей (запретный плод, змей, мужчина и женщина, стремление к мудрости Бога) склоняется к какой-то форме культурной передачи, а не чистому совпадению. В отличие от общего “неудачного послания о бессмертии” (хамелеон против ящерицы и т.д., что широко независимо), структура версии Меру практически идентична рассказу Бытия, что делает независимое изобретение маловероятным без влияния.

Учитывая все вышеперечисленное, наиболее правдоподобное объяснение – это комбинация: миф о Грехопадении Меру, вероятно, вошел в их устную традицию в последние несколько столетий в результате синкретизма – слияния введенной авраамической сказки с давними местными верованиями о Боге (Мурунгу), священных деревьях и змеях. Повествование, записанное в XX веке, показывает полностью характер Меру (с использованием имен и обстановки Меру), но несет в себе поразительное эхо древней мудрости Афро-Евразии. По сути, старейшины Меру сделали историю своей собственной, будь то они узнали ее от миссионеров, путешественников или далеких предков.

Заключение#

История Меру о запретном дереве Мурунгу и мудром змее является примером того, как мощный мифический мотив — Падение человечества — преодолевает культурные и временные границы. В устной традиции Меру мы видим местную африканскую версию сказания, которое также встречается в Еврейской Библии и имеет корни в месопотамской легенде. Основные элементы — райское начало, божественный запрет, искушение змеем и потеря невинности и бессмертия — связывают Меру с обширным мифологическим полотном, охватывающим Африку, Ближний Восток и за его пределами. Хотя на первый взгляд миф Меру тесно параллелен рассказу из Книги Бытия (что предполагает историческое влияние из иудео-христианских источников), его более глубокий контекст резонирует с коренными африканскими религиозными концепциями (священные деревья и змеи как носители силы). Это поднимает интригующую возможность, что повествование о Падении Меру не является просто заимствованием колониальной эпохи, а продуктом более длительного культурного диалога между Африкой и древним миром. Будь то передача через торговые пути бронзового века, кушитские миграции или миссионерские Библии, миф нашел долговременную актуальность среди Меру, обращаясь к универсальным вопросам послушания, знания и смертности.

В конечном итоге, миф о Падении Меру является свидетельством адаптивности и непрерывности мифа. Он впитал в себя влияния из-за рубежа, отражая при этом местные чувства — например, изображая змея в несколько двусмысленном свете как “мудрого”, а не чисто злого, и помещая первых людей в местность (Мбва), значимую для истории Меру. Сравнительные данные убедительно свидетельствуют о том, что мотивы истории древние, даже если Меру могли узнать полный рассказ относительно недавно. В мифе, как и в языке, следы давно забытых контактов могут выживать в новых формах. Запретный плод традиции Меру может таким образом рассматриваться как плод многих ветвей — история с корнями в древнейших цивилизациях, привитая к живому дереву культуры Меру через ветры времени.

Источники#

(Примечание: Ссылки в тексте, вероятно, соответствуют этим источникам, но соответствие было утрачено. Список ниже составлен на основе оригинальной библиографии и таблицы.)

- Scheub, Harold (ed.). A Dictionary of African Mythology: The Mythmaker as Storyteller. Oxford University Press, 2000. (Источник для краткого изложения мифа Меру). URL:

https://archive.org/details/dictionaryofafri00sche - Lynch, Patricia Ann; Roberts, Jeremy. African Mythology A to Z (2nd ed.). Chelsea House, 2010. (Контекст африканских мифов о сотворении/происхождении смерти).

- Budge, E. A. Wallis (translator & editor). The Babylonian Story of the Deluge and the Epic of Gilgamesh. Harrison & Sons (London), 1920 (Eng. trans.). (Контекст для мотива змея/бессмертия в “Гильгамеше”). URL:

https://oll.libertyfund.org/titles/budge-the-babylonian-story-of-the-deluge-and-the-epic-of-gilgamesh - Mark, Joshua J. “The Myth of Adapa”. World History Encyclopedia, 2011 (online). (Контекст для мифа о Адапе). URL:

https://www.worldhistory.org/article/216/the-myth-of-adapa/ - Sewasew Encyclopedia editors. “Serpent(s)” (encyclopedia entry). Sewasew.com, ≈2021. (Контекст для символики змея/дерева в Северо-Восточной Африке). URL:

https://en.sewasew.com/p/serpent%28s%29 - Karangi, Matthew Muriuki. Revisiting the Roots of an African Shrine: The Sacred Mugumo Tree. LAP Lambert Academic Publishing, 2013. (Контекст для верований о священных деревьях у кикуйю/меру). URL:

https://imusic.co/books/9783659344879/ - Shanahan, Mike. “What happened when Christian missionaries met Kenya’s sacred fig trees”. Under the Banyan (blog post), 11 Apr 2018. (Контекст о встречах миссионеров со священными деревьями). URL:

https://underthebanyan.blog/2018/04/11/when-happened-when-christian-missionaries-met-kenyas-sacred-fig-trees/ - Fabula Journal. “Myth as a Historical Basis of the Meru Folktales”. Fabula 43 (1‐2): 35‐54, 2002. (Академическая статья, обсуждающая происхождение/влияния Меру). URL:

https://doi.org/10.1515/fabl.2002.022 - Hebrew Bible (traditional Mosaic authorship). Genesis 2 – 3 (Garden of Eden narrative). ≈6th c. BCE compilation. (Текст-источник для сравнения). URL:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+2-3&version=NRSVUE