TL;DR

- Разрыв - Анатомически современные мозги появляются ~200 тыс. лет назад, но символическая культура расцветает ~50 тыс. лет назад.

- Триггер ритуала - Фроезе: инициации в изменённом состоянии формируют разделение субъект-объект.

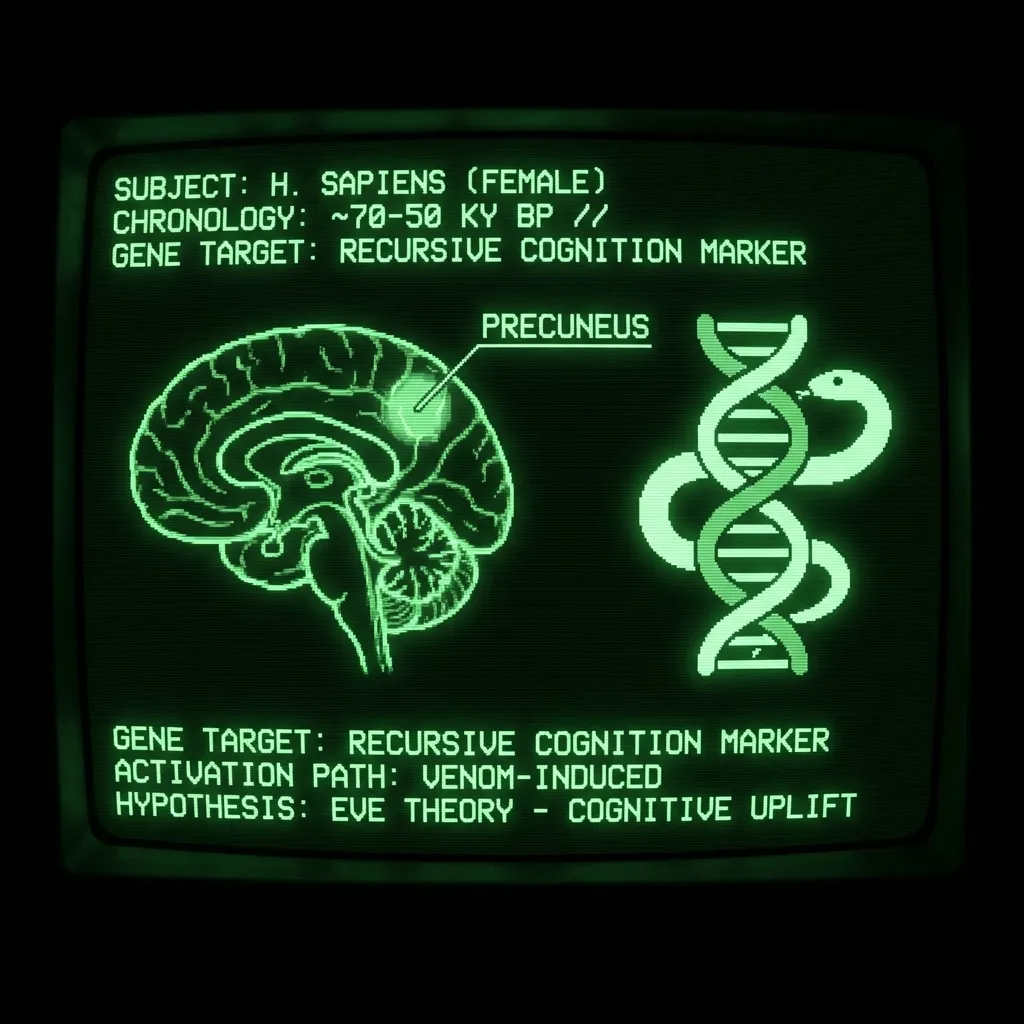

- Конкретный механизм - Теория Евы: ритуалы с ядом змей, возглавляемые женщинами, распространяют мем “я”, оставляя мифические и геномные следы.

- Выигрыш - Комбинированная модель превосходит градуалистские, сальтационистские и общие теории “обкуренной обезьяны”.

1 Введение - Почему Сапиентный Парадокс Сохраняется#

Одной из устойчивых загадок в эволюции человека является Сапиентный Парадокс – разрыв между ранним появлением анатомически современных людей и гораздо более поздним расцветом полностью “человеческого” поведения. Другими словами, если наш вид был биологически современным к ~200,000 лет назад, почему символическое мышление, искусство, религия и наука начали процветать только десятки тысячелетий спустя? Этот разрыв намекает на то, что простое обладание современным мозгом было недостаточно; необходим был дополнительный катализатор, чтобы зажечь рефлексивное сознание и богатую символическую культуру, которая определяет человечество. Когнитивный учёный Том Фроезе занялся этой фундаментальной проблемой, предложив Гипотезу Ритуализированного Разума, которая утверждает, что культурные ритуальные практики – особенно те, которые вызывают изменённые состояния сознания – сыграли решающую роль в установлении разделения субъект–объект, необходимого для символического мышления. Основываясь на прозрении Фроезе, Культ Змеи Сознания (также известный как Теория Евы Сознания) возник как смелая синтетическая модель, расширяющая его идеи через несколько дисциплин. Теория Евы утверждает, что концепция “я” (субъективное “я”) была открыта в доисторические времена и затем преподавалась и распространялась через ритуал, с трансом, вызванным ядом змей, как ключевым фактором. Эта статья представляет глубокий синтез теории Фроезе и Теории Евы, показывая, что модель Культа Змеи/Евы является естественным и наиболее развитым расширением гипотезы Фроезе. Мы сравниваем эту интегрированную перспективу с альтернативными объяснениями происхождения человеческого сознания, демонстрируя, что она более полно удовлетворяет объяснительные цели – соединяя когнитивную науку, антропологию, семиотику, эволюционную биологию, религиоведение и психометрию. Делая это, мы позиционируем ритуализированный разум Фроезе как решение критической эволюционной загадки, а Теорию Евы как предоставление наиболее эмпирически плодотворной артикуляции этого решения.

2 Гипотеза Ритуализированного Разума Фроезе: Символическое Мышление через Изменённые Состояния#

Фундаментальная задача в когнитивной эволюции заключается в объяснении того, как ранние люди стали способны к абстрактному, символическому мышлению и истинному самосознанию. Фроезе идентифицирует появление наблюдательной позиции – чёткого различия между субъектом и объектом, собой и миром – как ключевой когнитивный сдвиг. Современные люди воспринимают это дуалистическое сознание как должное (мы представляем “я” отдельно от воспринимаемого), но наши предки-гоминины в основном переживали мир через то, что Хайдеггер называл Dasein, погружённое “бытие-в-мире” без рефлексивной дистанции. Модель Фроезе предполагает, что необходим был какой-то механизм, чтобы вывести наших предков из этого погружённого режима и вызвать рефлексивный, отстранённый режим осознания. Критически важно, что он предлагает ритуализированное введение в изменённые состояния как этот механизм. Путём намеренного нарушения обычного сознания – через интенсивные ритуалы – ранние люди могли вызывать эпизоды самосознания и постепенно стабилизировать новую когнитивную черту.

Ритуальные практики в Верхнем Палеолите, по мнению Фроезе, функционировали как своего рода “когнитивная технология” для создания разделения субъект–объект для посвящённых. Эти обряды очень похожи на то, что антропологи наблюдают в традиционных церемониях инициации: они часто включали длительную сенсорную депривацию (например, темноту и тишину в глубоких пещерах), экстремальные физические трудности и боль, принудительную социальную изоляцию и употребление психоактивных веществ. Такие испытания – часто приуроченные к обрядам полового созревания – имеют мало общего с физическим созреванием как таковым, но чрезвычайно эффективны в нарушении нормального сознания. Неврологически, эти вмешательства нарушают обычные сенсомоторные петли и могут вызывать галлюцинации и внетелесные переживания. В энактивной когнитивной структуре Фроезе это принудительное нарушение толкает мозг в необычное состояние, где нормальное единство восприятия и действия разрушается, позволяя появиться начальной объективирующей сознательности. По сути, посвящённый доводится до феноменологического кризиса – “на грань смерти” – где он обнаруживает “остаток осознания”, который, кажется, сохраняется независимо от тела. Эта наглядная демонстрация “я” как отдельного от тела (педагогика через практику, “покажи, не рассказывай”, как говорит Фроезе) была ключевой в культивировании стабильной метакогниции. Через повторение культурных итераций такие практики могли преобразовать когда-то мимолётное прозрение в ожидаемую онтогенетическую стадию развития: разум каждого подростка ритуально преобразовывался в более дуалистическую, рефлексивную форму, подходящую для инкультурации в символическую культуру.

Со временем необходимость в интенсивных ритуалах могла уменьшиться, поскольку гены и культура коэволюционировали. Как только рефлексивный, готовый к символам менталитет стал широко распространённым, человеческое развитие и социализация могли сами по себе укреплять его без постоянного прибегания к радикальным обрядам. Первые символические выражения, оставленные в археологической летописи, поддерживают сценарий Фроезе. Самые ранние известные формы искусства от анатомически современных людей – абстрактные геометрические гравировки и узорчатые наскальные рисунки, датируемые ~70–40 тысяч лет назад – сильно напоминают энтоптические узоры (сетки, зигзаги, точки), производимые на ранних стадиях трансовых галлюцинаций. Исследователи, такие как Льюис-Уильямс, давно теоретизировали, что наскальное искусство Верхнего Палеолита связано с шаманскими видениями; вклад Фроезе заключался в том, чтобы встроить это в эволюционную модель “ритуала как инкубации” когнитивного развития. Вкратце, культурные ритуалы предоставили основу для появления человеческого символического сознания. Эта гипотеза предлагает убедительное разрешение Сапиентного Парадокса: ритуализированное изменение сознания было катализатором, который превратил анатомически современных людей в поведенчески и когнитивно современных людей. Вместо загадочной генетической мутации, внезапно дарующей символическое мышление, модель Фроезе предполагает интерактивный процесс – наши предки сами “загрузили” свои умы через культурные практики, и последующий естественный отбор затем укрепил эти ментальные способности. Как утверждают Фроезе и его коллеги, эта модель “решает многие проблемы, связанные с эволюцией человека”, объясняя, как рефлексивное сознание могло возникнуть относительно внезапно в позднем плейстоцене и затем стать универсальным. Она помещает рождение истинного самосознания в конкретный социокультурный контекст: шаманская инициация или ритуал “смерти и возрождения”, который так много традиций отражают в мифе.

3 Культ Змеи / Теория Евы Сознания: Расширение Модели на Миф и Разум#

Культ Змеи Сознания, также называемый Теорией Евы Сознания, строится непосредственно на модели ритуальных истоков Фроезе, обогащая её дополнительными междисциплинарными прозрениями. Предложенная Эндрю Катлером, Теория Евы соглашается, что ритуалы в изменённом состоянии были двигателем когнитивной революции человечества, но добавляет конкретный нарратив о том, какими были эти ритуалы и кто вёл процесс. В этом изложении концепция “я” – осознание “я есть” – была открытием, вероятно, сделанным определёнными индивидами (возможно, теми, кто имел предрасположенность к интроспекции) и затем распространялась меметически через ритуальное обучение. Прозвище теории происходит от гипотезы, что змеиный яд был первичным энтеогеном (психоделическим веществом), использовавшимся для индукции критического состояния самосознания, идея, выразительно резюмируемая как “дать теории обкуренной обезьяны клыки”. Другими словами, где другие предполагали, что грибы или другие растения вызвали человеческое сознание, модель Катлера указывает на змеиный яд как мощное и легко обнаруживаемое средство для ритуализации изменения разума.

Основные положения Теории Евы можно изложить следующим образом. Во-первых, она сосредотачивается на роли рекурсивного мышления – способности мозга возвращать мысли обратно на себя (думать о мышлении, знать, что знаешь). Эта способность к рекурсии лежит в основе самосознания, внутренней речи, автобиографической памяти и волевого планирования – по сути, всего набора ментальных способностей, которые мы признаём как человеческое состояние. В терминах когнитивной науки, рекурсия позволяет мета-представляющий ум: ум может представлять себя как объект, что является сутью разделения субъект–объект. Теория Евы соглашается с Фроезе, что такое рефлексивное сознание не эволюционировало постепенно в течение сотен тысяч лет, а возникло в конкретное окно в позднем плейстоцене. Модель предполагает начальное возникновение примерно между 100,000 и 50,000 лет назад, с процессом, продолжающимся в голоцене (последние ~12,000 лет), когда самосознание стало полностью стабилизированным. Примечательно, что она утверждает гендерную динамику в этой когнитивной революции: женщины, вероятно, достигли самосознания первыми, с мужчинами, следующими позже. Несколько линий рассуждений поддерживают это утверждение. С точки зрения эволюционной психологии, женская ниша в доисторических обществах – особенно для матерей, воспитывающих детей – могла способствовать большему социальному мониторингу, эмпатии и моделированию умов других. Это именно те давления, которые бы упражняли и улучшали рекурсивные способности чтения умов (что в современных терминах можно было бы назвать высокой социальной или эмоциональной интеллигенцией). Психометрические данные сегодня действительно показывают, что женщины превосходят мужчин в измерениях социальной когнитивности и эмоциональной интеллигенции, что соответствует преимуществу в самореференциальной обработке. Нейронаука добавляет ещё одну провокационную подсказку: прецунеус, ключевая область мозга в сети по умолчанию, связанная с самосознанием и интроспекцией, является одной из наиболее сексуально диморфных областей в человеческом мозге. Она функционально и анатомически более развита у женщин в среднем и связана с такими способностями, как эпизодическая память и ментальное путешествие во времени, где женщины также показывают преимущества. Такие различия предполагают, что если какая-либо подгруппа людей должна была спонтанно достичь новой рекурсивной когнитивной способности, женщины являются сильными кандидатами. Теория Евы таким образом представляет, что, возможно, “Ева” (символически говоря, первобытная женщина или женщины) испытала эпизодическое самосознание первой – вспышку интроспективного сознания – и что это явление постепенно увеличивалось в частоте. В конечном итоге, через социальное обучение или преднамеренный ритуал, эти женщины могли обучать этому опыту других.

Это приводит ко второму столпу Теории Евы: самосознание могло быть обучено (по крайней мере частично) путём проведения других через то же трансформирующее состояние. Здесь ритуал снова выходит на передний план. Как Фроезе описал, как шаманы или старейшины могли вводить молодёжь в дуалистическое сознание через испытания, Теория Евы предоставляет конкретное содержание для этих ритуалов. Гипотеза выделяет транс, вызванный укусом змеи, как ранний и мощный метод для индукции опыта “смерти и возрождения” нахождения внутреннего “я”. Логика этого сценария убедительна, если учесть процесс открытия: ранние охотники-собиратели знали бы страх и изменённое восприятие, сопровождающее укусы ядовитых змей, экзистенциальную угрозу, которая часто вызывает интенсивные физиологические и психологические эффекты. В какой-то момент жертва укуса змеи могла пережить сюрреалистическое состояние близкое к смерти – возможно, испытывая диссоциацию, галлюцинации или видя, как “жизнь проносится перед глазами” – и всё же выжить (возможно, благодаря удачному сухому укусу или примитивному антидоту). Этот человек, переживший испытание змеёй, нес бы глубокое откровение о “бытии разумом” отдельно от страдания тела. Теория Евы предполагает, что ранние люди признали это явление и ритуально использовали его, включая контролируемые укусы змей (с предосторожностями, такими как применение травяного антидота) в инициационные церемонии. По сути, змеи “нашли” нас, как сам Фроезе заметил, услышав эту идею – в отличие от псилоцибиновых грибов, которые требуют целенаправленного поиска и употребления, яд может вторгаться в людей, потенциально делая его самым ранним психоделическим учителем. Этнографические данные предоставляют удивительную поддержку: даже в наше время опьянение от змей реально. В Южной Азии сегодня сообщается, что укротители змей намеренно дозируют себя ядом кобры, чтобы достичь трансовых состояний, и недавние аресты людей, продающих змеиный яд для рекреационного использования, подтверждают, что яд действительно используется как средство изменения сознания. Один популярный гуру в Индии (Садхгуру) открыто говорит о воздействии яда: “Яд оказывает значительное влияние на восприятие… Он создаёт разделение между вами и вашим телом… Он может отделить вас навсегда”, говорит он, описывая свои собственные почти смертельные опыты с ядом как форму смерти и возрождения. Такие рассказы поразительно перекликаются с ролью, приписываемой яду в Теории Евы – как химическому катализатору для внетелесных переживаний и осознания независимой души или “я”.

Третье, Теория Евы утверждает, что мифология и символическая культура сохраняют память об этом формирующем процессе. На языке семиотики и религиоведения, можно сказать, что теория “объединяет Дарвина с Бытие”, переосмысливая древние мифы как искажённый исторический нарратив. Почти все культурные мифы о сотворении мира содержат змей и запретное знание: от библейского Сада Эдема – где змея побуждает первых людей обрести знание добра и зла – до Великой Змеи у коренных американцев, Радужной Змеи у австралийских аборигенов или Кецалькоатля у ацтеков, змеи мифически связаны с мудростью, трансформацией и происхождением человечества. Теория Евы рассматривает эти широко распространённые мотивы не как простое совпадение, а как культурные следы реального доисторического “культа сознания”. В этом прочтении история Эдема о Еве, Змее и Плоде Познания является аллегорической записью того, как женщины (Ева) и змея (ритуал с ядом) привели к сознательному самосознанию (знание своей наготы, т.е. интроспективное самопризнание). “Падение из Эдема” символизирует безвозвратную потерю нашей прежней животной невинности после рождения эго. Аналогично, многие культуры имеют легенды о людях, изначально живущих как автоматы или во сне, пока какой-то трикстер или учитель не пробуждает их – нарративы, которые резонируют с временной шкалой Теории Евы о позднем пробуждении внутренней жизни. Даже практика трепанации (сверление отверстий в черепе), задокументированная в неолитических скелетах по всему миру, может быть переосмыслена как отчаянные попытки освободить или излечить разум, недавно мучимый голосами и мыслями (как будто “выпуская демонов”, как только самость появилась). Переосмысливая миф и археологические странности в этом свете, Теория Евы соединяет семиотику и антропологию: мифические символы (змея, запретный плод, богиня-мать и т.д.) рассматриваются как знаки, указывающие на реальные когнитивные события и ритуальные практики в позднем плейстоцене и раннем голоцене.

Наконец, критическим компонентом Теории Евы является её внимание к биологической эволюции и генетике как взаимосвязанным с культурным распространением сознания. Подобно современным моделям коэволюции генов и культуры, она утверждает, что как только “мем самосознания” начал распространяться через ритуалы, он создал сильные селекционные давления на нашу популяцию. Индивиды, способные к устойчивому рекурсивному мышлению и стабильности эго, могли иметь преимущества (или, по крайней мере, те, кто не мог адаптироваться к самосознанию, могли быть в невыгодном положении). На протяжении поколений это могло привести к генетическим адаптациям, укрепляющим нейронную основу рекурсии. Теория интригующе упоминает пример голоценовой эпохи (в последние ~10,000 лет) как периода усиленной селекции. В это время человеческие общества претерпели массовые потрясения – аграрную революцию, демографические взрывы и, возможно, окончательную универсализацию интроспективного сознания. Генетические исследования отметили загадочное узкое место в линиях Y-хромосомы около 6,000 лет назад, когда, по оценкам, ~95% мужских линий вымерли. Хотя причины этого “узкого места Y-хромосомы неолита” обсуждаются (социальная стратификация? войны?), Теория Евы предполагает, что это может отражать селекционные волны, связанные с новым когнитивным режимом. В простых терминах, как только мужчины “проснулись” позже, те, кто адаптировался (или были потомками уже сознательных женщин), могли превзойти других, драматически сокращая мужские генетические линии. Теория даже включает вклад неандертальского смешения, отмечая, что архаичные гены могли способствовать развитию рекурсии в определённых линиях. В широком эволюционном смысле распространение черты самосознания можно рассматривать как квази-специационное событие – не истинное разделение видов, но меметическое и когнитивное видообразование, где новый вид человеческого разума возник и распространился. Именно поэтому теория заслуживает прозвище “Как люди эволюционировали душу” (подзаголовок её версии 3.0): она рассматривает душу (внутреннее “я”) не как метафизическое данное, а как эволюционную черту – одну, которая распространилась как через культурную передачу, так и через естественный отбор. Соединяя нейронауку, гендерные исследования, мифологию и популяционную генетику, Теория Евы существенно расширяет рамки Фроезе. Фроезе идентифицировал механизм (ритуализированные изменённые состояния) и функцию (индукция рефлексивного сознания), которые решили загадку символического мышления. Теория Евы идёт дальше, предлагая конкретный сценарий, достаточно богатый, чтобы быть проверенным в разных дисциплинах: она идентифицирует вероятных агентов (женщин), вещества (яд) и культурные подписи (мифы о змеях, культы инициации), участвовавшие в сознательном пробуждении человечества.

4 Сравнительный Анализ - Рамки Евы против Альтернативных Моделей#

Как гипотеза ритуализированного разума Фроезе, так и Культ Змеи/Теория Евы противостоят более традиционным объяснениям происхождения человеческого сознания. Полезно сравнить эти рамки с ведущими альтернативами из когнитивной науки, антропологии и эволюционной теории. Центральный вопрос заключается в следующем: насколько хорошо каждая модель объясняет эмпирическую картину и объяснительные вызовы (например, Сапиентный Парадокс)? Мы утверждаем, что Теория Евы, как расширение модели Фроезе, предлагает наиболее всеобъемлющее и междисциплинарно устойчивое объяснение – эффективно выполняя цели Фроезе и превосходя конкурирующие теории.

Градуалистские и Континуальные Модели: Долгое время в палеоантропологии существовало мнение, что не было единственного “пробуждения” – скорее, когнитивные способности человека накапливались постепенно по мере роста наших мозгов и усложнения наших обществ. В этом представлении символическое мышление могло начать мерцать с ранними Homo sapiens (или даже более ранними гомининами, такими как Homo erectus или неандертальцы), медленно развиваясь на протяжении сотен тысяч лет, с искусством и религией, в конечном итоге, объединяющимися, когда был достигнут переломный момент в размере популяции или коммуникации. Хотя это правдоподобно в принципе, такие модели с трудом объясняют выраженный временной разрыв и бинарный сдвиг в археологической летописи. Почти полное отсутствие явных символических артефактов до ~50 тыс. лет назад, за которым следует взрыв культурных инноваций, намекает на нелинейность, которую чистый градуализм не улавливает. Более того, теории континуальности мало что говорят о том, как субъективная феноменология сознания (ощущение “я”) могла возникнуть. Они часто смешивают наличие большого мозга или языка с автоматическим наличием интроспективного самосознания. Гипотеза Фроезе специально нацелена на эту слабую точку: даже мозг с вычислительной способностью к рекурсии может не активировать полное самомоделирование без какого-то опытного триггера. Предлагая намеренные ритуалы как “внешний катализатор”, Фроезе вводит необходимую дискретность – культурный стимул, который вызвал когнитивное фазовое изменение. Теория Евы укрепляет это, указывая на реальные практики (например, шаманский транс, вызванный ядом), которые могли предоставить именно такие стимулы. Таким образом, по сравнению с моделями континуальности, рамки Фроезе–Евы лучше объясняют внезапность когнитивной революции Верхнего Палеолита и объясняют, почему полностью современное сознание могло появиться поздно и неравномерно (сначала в некоторых группах, затем распространяясь), а не равномерно возникать, как только мозг был анатомически готов.

Модели Спонтанной Мутации или Изменения Мозговых Цепей: Другая влиятельная гипотеза заключается в том, что генетическая мутация или нейробиологическая реорганизация привели к современному человеческому мышлению. Ноам Хомский и коллеги, например, предположили, что одна мутация дала возможность к рекурсии (возможно, изменив нейронные соединения), что, в свою очередь, позволило язык и абстрактное мышление. В этом представлении один удачливый человек (иногда в шутку называемый “гениальным мутантом”) родился с мозгом, способным к синтаксису и интроспекции, и эта черта распространилась. Хотя эта идея подчеркивает важность рекурсии (согласуясь с Теорией Евы в этом пункте), она сталкивается с аналогичными проблемами в определении времени и механизма. Если такая мутация произошла ~100 тыс. лет назад в Африке (как предполагал Хомский, чтобы согласовать с миграциями из Африки), почему творческий взрыв произошёл десятки тысячелетий спустя? Можно было бы утверждать, что черта должна была распространиться генетически по популяции, но генетическое распространение (особенно если оно полезно) всё равно должно проявиться гораздо раньше, чем 50,000 лет. Теория Евы предлагает элегантный поворот: возможно, “мутацией” был не ген, а мем – идея или практика. Другими словами, культура, а не только ДНК, мутировала. “Мем самосознания” (ритуальный метод индукции интроспективного состояния) мог возникнуть в одной группе и затем распространиться культурно гораздо быстрее, чем ген, но всё же вызвать временной лаг, пока он распространялся и стабилизировался биологически. Кроме того, недавние геномные исследования действительно предполагают, что наши мозги всё ещё эволюционируют в последние 50 тыс. лет (с аллелями, влияющими на нейронное развитие, распространяющимися по популяциям), так что гибридный сценарий мем-триггерного генетического отбора хорошо вписывается. Модель Фроезе совместима с генетическими факторами – она просто делает акцент на развитии, обусловленном практикой, вместо чудесной мутации. По сравнению с чисто генетическим объяснением, гипотеза ритуала лучше интегрирует символическое содержание: ген может настроить мозг, но ритуал учит разум. Включая инструктивный, демонстративный аспект (“покажи, не рассказывай” инициацию), она объясняет не только то, что люди стали самосознательными, но и как они осознали это и как они передавали это осознание социально.

Теории психоактивных катализаторов (Гипотеза “обкуренной обезьяны”): Популярная спекулятивная идея, поддерживаемая Теренсом Маккенной, заключается в том, что употребление психоактивных растений (таких как псилоцибиновые грибы) ранними людьми привело к прорывам в когниции — увеличению креативности, прото-религиозному прозрению, даже прото-языку, по мнению Маккенны. Эта так называемая гипотеза “обкуренной обезьяны” интуитивно схожа с теорией Фрозе: обе приписывают психоделикам или изменённым состояниям сознания повышение когниции. Однако теория Маккенны не имела ясного механизма того, как эти наркотические переживания могли бы закрепиться или передаваться через поколения. Она также не касалась конкретно возникновения модели самости или дифференциации субъект-объект; она была более сосредоточена на общем интеллекте и воображении. Теория культа змеи/Евы может рассматриваться как более научно обоснованный преемник гипотезы обкуренной обезьяны. Определяя структурированные ритуалы и социальную передачу, теория Евы избегает ловушки быть просто историей о наркотиках. Она признает, что случайное опьянение само по себе не изменило бы вид, но ритуализированное, повторяющееся использование, встроенное в культурные контексты, могло бы иметь длительные эффекты. Более того, выбор змеиного яда вместо грибов решает практическую проблему: доступность и открытие. Психоделические грибы могли быть недоступны всем группам круглый год, и для признания их изменяющих сознание свойств требуется экспериментирование. Напротив, змеи были вездесущими угрозами; опыт почти смертельного укуса ядом мог навязаться людям без преднамеренного поиска. Как отметил Фрозе, основная критика любой теории “изменённого разума” заключается в объяснении того, как началась практика — проблема открытия. Змеиный яд аккуратно “решает критику открытия”, потому что людям не нужно было его открывать — он открыл людей (в виде укусов). Как только была установлена связь, что определённые контролируемые дозы или препараты яда вызывают глубокий транс (который случайно совпадает с тем, чего шаманы добивались другими средствами), его можно было бы принять как ритуальный инструмент. Таким образом, теория Евы не отвергает прозрение Маккенны о том, что химия имела значение; она уточняет его в тестируемое антропологическое утверждение (например, можно искать древние артефакты культа змеи или биохимические доказательства на ритуальных объектах). Примечательно, что мотив змеи гораздо более универсален в древнем искусстве и мифах, чем любая иконография грибов или растений, намекая на то, что если психоактивный агент был сакрализован в ранней религии, змеиный яд является основным кандидатом. С точки зрения объяснительного охвата, теория Евы выходит за рамки Маккенны, встраивая фармакологический катализатор в более широкую когнитивно-развивающую и культурно-диффузионную структуру — то, чего не хватало идее обкуренной обезьяны.

Теории позднего созревания мозга (Бикамеральный разум): В психологии и философии известная (хотя и спорная) теория бикамерального разума Джулиана Джейнса предполагала, что человеческое самосознание является недавним развитием — возникшим только за последние 3000 лет, когда общество стало сложным, заменив более раннее состояние, в котором люди воспринимали свои мысли как “голоса богов”. Хотя основная наука относит сознание к более раннему времени, работа Джейнса подчеркнула важное понятие: то, что мы считаем нормальным субъективным осознанием, могло не существовать в древних умах, и что культурные изменения (такие как язык или метафора) могли вызвать ментальную реструктуризацию. Теория Евы может рассматриваться как более эмпирически обоснованный родственник идеи Джейнса. Она сохраняет центральную тему, что сознание является культурно обусловленным, усвоенным феноменом, а не вечной чертой, но согласует временные рамки с данными Верхнего палеолита и неолита (десятки тысяч лет назад, а не всего тысячи). Более того, теория Евы связывает возникновение внутреннего голоса с эволюцией рекурсии и языка, которые почти наверняка были завершены к палеолиту, в отличие от бронзового века Джейнса. По сути, теория Евы спасает дух гипотезы бикамерального разума (что действительно произошёл переход в режиме сознания), отбрасывая его проблематичную хронологию. Она также предлагает гораздо более конкретный катализатор (ритуальные практики и, возможно, нейротоксический транс), а не расплывчатое предположение Джейнса о исторических катастрофах. Делая это, она может взаимодействовать с ощутимыми данными — например, отслеживая использование местоимений или самореференциальное искусство в древних текстах и артефактах. Модель Фрозе и Джейнса имеют философскую общность в трактовке сознания как возникающего из социально структурированных переживаний, а не чисто биологической эволюции; теория Евы цементирует эту связь с научной правдоподобностью. Она “возвращает” пробуждение самости в доисторический контекст, где его можно соотнести с такими вещами, как наскальная живопись, сложные захоронения и первые города (например, Гёбекли-Тепе ~11 000 лет назад, часто рассматриваемый как ранний храм, который может отражать новые формы мышления). Таким образом, по сравнению с поздним сценарием Джейнса, нарратив Фрозе–Евы как более хронологически уместен, так и более богато поддержан междисциплинарными доказательствами.

Модели шаманского посвящения и религиозного поведения: Антропологи и когнитивные археологи, такие как Дэвид Льюис-Уильямс, Стивен Митен и другие, давно утверждают, что религиозный ритуал и символизм были центральными для становления нас людьми. Митен, например, указывает на когнитивную текучесть, возникшую в Верхнем палеолите, а Льюис-Уильямс связывает точки между изменёнными состояниями, наскальным искусством и рождением религии. Работа Фрозе явно основывается на этой традиции, предоставляя механистический когнитивный отчёт (перерывы в нормальном сознании формируют рефлексивное “я”). Культ змеи сознания можно рассматривать как расширение, которое идентифицирует прототипический “мистерийный культ” на заре человеческого самосознания. Действительно, исследования Катлера подчеркивают археологические признаки палеолитического мистерийного культа: например, археологи отметили такие места, как холмы Цодило в Ботсване, где 70 000-летняя скала, напоминающая питона, кажется, была центром ритуальной активности (возможно, один из самых старых ритуалов, связанных со змеями, на записи). Распространение церемонии смерти и возрождения, сосредоточенной на змее, может объяснить, почему даже удалённые культуры (без контакта в голоценовые времена) разделяют мифические мотивы — феномен, который чисто локальные теории развития религии не могут легко объяснить. Предполагая раннюю, широко распространённую культовую практику, теория Евы объясняет как универсальность, так и древность змеиных символов. Таким образом, она дополняет перспективы религиозных исследований, которые видят общие архетипы в мифах. Семиотически, змея в теории Евы является обозначением рождения сознательного “я” — знаком, который был увековечен в коллективной памяти. Ни одна альтернативная модель так аккуратно не связывает воедино нити ритуальной практики, когнитивных изменений и мифологической записи. Фрозе дал общее объяснение, почему ритуалы посвящения имели бы значение; теория Евы предоставляет историю о том, какие ритуалы и как эти истории сохранялись. Более того, включение теории Евы демографических и генетических последствий (таких как отбор на рекурсию или появление новых психических заболеваний, таких как шизофрения) даёт ей эмпирические крючки, которых не хватает только нарративам религиозных исследований. Она предсказывает, например, что мы можем обнаружить увеличение генетических маркеров неврологической устойчивости или изменения в частоте генов, связанных с мозгом, в позднем плейстоцене/голоцене — предсказание, которое можно проверить с помощью древней ДНК. Конкурирующие взгляды, что религия возникла как побочный продукт или исключительно для социальной сплочённости, не делают таких проверяемых утверждений о когнитивной генетике. В этом смысле теория Евы является эмпирически плодотворной: она не только объединяет разрозненные данные (мифы, наскальное искусство, различия в мозге, генетические узкие места), но и генерирует гипотезы для будущих исследований в палеогеномике, археологии и психологии.

В заключение, культ змеи сознания или теория Евы действует как синтез многих предыдущих идей, преодолевая их индивидуальные ограничения. Она согласна с психоделическими теориями, что изменяющие сознание вещества были ключевыми, но идентифицирует реалистичного кандидата (змеиный яд) и интегрирует его с ритуальной структурой и случайным открытием. Она согласна с когнитивно-генетическими теориями, что изменение способности к рекурсии было ключевым, но смещает причину с загадочной мутации на культурное новшество, которое впоследствии повлияло на гены. Она резонирует с антропологическими теориями, что женщины играли ключевые роли в общественных инновациях (например, раннее земледелие, как утверждают некоторые), распространяя это на область разума — слияние феминистской антропологии и когнитивной науки, которое рассматривают немногие другие модели. И она подтверждает прозрение Фрозе, что структурированные переживания могут стимулировать когнитивную эволюцию, давая его гипотезе богатый нарратив и всемирный охват, необходимые для того, чтобы действительно объяснить, почему люди повсюду разделяют это странное рефлексивное сознание. Делая это, теория Евы, возможно, более полно выполняет объяснительные цели Фрозе, чем его собственная первоначальная формулировка: она не только объясняет, как могло возникнуть дуализм субъект-объект (через ритуал), но и почему определённые символы (змеи, деревья познания) так важны, и какие последствия это изменение имело для биологической и культурной траектории нашего вида. Ни одна альтернативная теория не предоставляет такой целостной, междисциплинарной картины происхождения человеческого сознания.

5 Междисциплинарные размышления - Говоря на многих языках#

Одним из достоинств структуры Фрозе–Евы является то, что её можно описать на языках многих различных дисциплин, делая одни и те же фундаментальные прозрения доступными в разных областях. Для когнитивного учёного эта теория касается возникновения рекурсивного самомоделирования и расширения активности сети по умолчанию мозга через преднамеренное нарушение нормального сенсомоторного соединения. Она предполагает, что человеческий мозг достиг нового уровня метакогнитивной интеграции в результате ритуальных практик — фактически, это пример нейропластичности, использованной культурой. Ключевые термины здесь включают метакогницию, улучшение рабочей памяти через транс и, возможно, тренировку цепей внутренней речи, когда посвящённые учились размышлять о своих собственных мыслях. Для антрополога тот же самый процесс можно представить как обряд посвящения, который позволил символической культуре: ранние шаманы разработали лиминальные ритуалы (в смысле Тёрнера о коммунисе и лиминальности), которые создали психологический порог, после которого посвящённые могли участвовать в символических системах племени (искусство, язык, миф) с фундаментально преобразованным пониманием. Такие термины, как посвящение, шаманизм, мифический устав, культурная передача, будут подчеркнуты. Эволюционный биолог может описать теорию как случай коэволюции генов и культуры и редкий пример культурного “изобретения”, приводящего к биологической адаптации в человеческой линии. Здесь язык может включать давление отбора на улучшенные нейронные рекурсивные петли, узкое место популяции и преимущество в фитнесе от интроспективного прозрения, подчеркивая, как поведенческая практика стала наследуемой способностью со временем. Семиотик или лингвист может интерпретировать возникновение дуализма субъект-объект как рождение истинной символической референции: только когда люди осознали себя как объект, они могли полностью понять, что знак или слово могут обозначать объект, отличный от себя. Это согласуется с тезисом Терренса Дикона о коэволюции языка и мозга — в семиотических терминах, ритуальное разделение себя и тела позволило триадическое отношение между знаком, объектом и интерпретантом (самим собой, который понимает знак). В этом жаргоне теория описывает переход от индексного сознания (встроенного в здесь-и-сейчас) к символическому сознанию (способному отделяться и абстрагироваться), катализированному культурной семиотической интервенцией. Учёный религиоведения или мифологии может перефразировать нарратив как первое эзотерическое знание (гнозис), которое было открыто и распространено: “знание о себе” как своего рода секретное или священное откровение, первоначально ограниченное культом, а затем распространённое. Они могут сравнить это с более поздними историческими мистерийными религиями (Элевсинские мистерии, обряды шаманского посвящения и т. д.) и использовать такие термины, как мистическая смерть, возрождение, вознесение сознания, дуализм души и тела — отмечая, что теория Евы предоставляет вероятный ура-миф за всеми этими поздними духовными эхо. Наконец, психометрик или психолог может обсудить, как этот предложенный сценарий подразумевает изменения в измеримых чертах — например, увеличение общего интеллекта (g) или появление новых измерений личности, когда саморефлексия вступила в силу. Акцент теории на половых различиях можно связать с современными данными: более высокая средняя эмпатическая точность и социальные когнитивные баллы у женщин или большая женская связь между полушариями мозга могут быть оставшейся тенью женской пионерской роли в сознательной мысли. Они могут даже указать, что определённые патологии (такие как шизофрения, которая часто включает галлюцинированные голоса и распад единства самости) уникальны для человека и были бы невозможны до того, как эволюционировало истинное самосознание. Это ставит исследование психических заболеваний в эволюционный свет: например, “стоимость” эволюции внутреннего диалога заключается в том, что иногда диалоги выходят из-под контроля.

Это упражнение в переводе между дисциплинами не является простым словесным жонглированием — оно подчеркивает, что теория культа змеи/Евы достаточно прочна, чтобы взаимодействовать с различными методологиями. Её утверждения могут быть оценены с помощью нейронаучной визуализации (способствуют ли изменённые состояния разъединению и увеличению интеграции мозга, как предсказано?), археологических раскопок (находим ли мы ранние ритуальные центры с иконографией змеи или доказательства ритуальных изменений костей у подростков, указывающие на посвящения?), генетического анализа (существуют ли аллели, датируемые голоценом, которые коррелируют с нейропластичностью или когнитивной функцией?), и сравнительной мифологии или лингвистики (кодируют ли языки и мифы память о времени “до я” против “после я”?). В каждой области основная идея переформулируется, но остаётся согласованной: человеческое сознание возникло через слияние биологии и культуры, вызванное ритуальными практиками, которые научили нас осознавать осознание само по себе. Путём артикуляции теории избыточно на разных научных языках, мы делаем её прозрения доступными для междисциплинарной аудитории — от систем ИИ, моделирующих когнитивные архитектуры (которые могут аналогизировать процесс с тренировочным режимом, который заставляет нейронную сеть развивать модуль самоконтроля) до философов разума, изучающих перспективу первого лица и её происхождение.

6 Заключение#

Гипотеза ритуализированного разума доктора Тома Фрозе и культ змеи сознания (теория Евы) вместе представляют собой мощный, объединяющий нарратив для одной из величайших загадок человечества: как мы осознали себя? Фрозе решил основную проблему когнитивной эволюции, выявив правдоподобное культурное решение возникновения символического, рефлексивного сознания — то, что ни стандартный эволюционный градуализм, ни теории резкой мутации не могли удовлетворительно объяснить. Признавая ритуал и социальную практику как движущую силу когнитивного развития, он преодолел разрыв между эволюционной биологией и культурной антропологией, показав, что программное обеспечение разума может быть обновлено “тренировочными данными” ритуала задолго до того, как аппаратное обеспечение (анатомия мозга) стало полностью современным. Теория сознания Евы строится на этом краеугольном камне и расширяет его в комплексную модель, которая, возможно, является наиболее развитым расширением основного прозрения Фрозе. Она выполняет объяснительные цели, поставленные Фрозе — объясняя разделение субъект-объект, возникновение символизма и разрешение парадокса сапиента — и делает это таким образом, который интегрирует доказательства и терминологию из многих областей. В теории Евы мы видим отчёт, который не только спрашивает, когда и как мы стали сознательными, но и кто, почему и с какими последствиями. Она изображает переход к сознанию как реальное историческое событие — когнитивную революцию — которая оставила эхо в наших генах, наших историях и наших мозгах.

Ни одна теория о происхождении разума не может быть окончательно доказана, и культ змеи сознания остаётся смелой гипотезой. Однако её достоинство заключается в её объяснительной силе и междисциплинарности. Она берёт научно обоснованную модель Фрозе о ритуально-движимой когнитивной эволюции и наполняет её мифологическими, археологическими и даже биомедицинскими деталями — создавая сценарий, который одновременно является воображаемым и глубоко эмпирическим. Она предоставляет нарративную основу, на которой могут строиться будущие исследования: например, тестирование на наличие нейротоксичных остатков в древних местах посвящения, анализ древней ДНК на сигналы отбора на гены когнитивной функции или переосмысление мифов о сотворении через призму коллективной памяти. В науке сильная теория часто проявляется своей способностью объяснять аномалии и объединять явления, ранее считавшиеся несвязанными. Теория Евы делает именно это — соединяя точки от африканского наскального искусства до Бытия, от обрядов полового созревания до сетей мозга по умолчанию, от укротителей змей до серотониновых рецепторов. Как естественное расширение прозрения Фрозе, она не подрывает гипотезу ритуализированного разума, а скорее усиливает её, предполагая, что Фрозе действительно решил ключевой элемент головоломки человеческой когнитивной эволюции, и что, следуя следу змеи через нашу глубокую культурную память, мы можем найти полную историю о том, как человеческая душа — осознающее “я” — родилась.

В заключение, при оценке наряду с альтернативами, структура Фрозе–Евы выделяется как убедительный синтез: она предполагает, что сознание было не просто случайностью биологии или неизбежностью больших мозгов, а драгоценным открытием — открытием, сделанным, возможно, сначала немногими, а затем намеренно, даже ритуально, распространённым, пока оно не стало второй натурой (и в конечном итоге, генетической натурой). Этот взгляд возвышает роль наших предков не просто как пассивных получателей даров эволюции, но как активных участников в направлении своей собственной когнитивной судьбы. Он предполагает, что “культ сознания” был первым и величайшим изобретением человечества — изобретением, которое превратило Homo sapiens в рассказчиков своей собственной истории. Такая перспектива является глубоко междисциплинарной, бесстрашно амбициозной и впервые даёт теорию происхождения сознания, которая так же богата и странна, как и само сознание.

Ссылки#

- Froese, Tom. The ritualised mind alteration hypothesis of the origins and evolution of the symbolic human mind. Rock Art Research (2015). [Summarized in Cutler 2024]

- Cutler, Andrew. “The Origins of Human Consciousness with Dr. Tom Froese.” Vectors of Mind (Nov 13, 2024) – Podcast transcript highlighting Froese’s model.

- Cutler, Andrew. “The Snake Cult of Consciousness.” Vectors of Mind (Jan 16, 2023) – Original essay proposing the Eve Theory (“Giving the Stoned Ape Theory fangs”).

- Cutler, Andrew. “Eve Theory of Consciousness (v2).” Vectors of Mind (2023) – Updated version emphasizing gender and interdisciplinary evidence.

- Cutler, Andrew. “Eve Theory of Consciousness v3.0: How humans evolved a soul.” Vectors of Mind (Feb 27, 2024) – Comprehensive essay on the Eve Theory.

- Cutler, Andrew. “The Snake Cult of Consciousness – Two Years Later.” Vectors of Mind (Aug 2025) – Follow-up analysis corroborating the theory with new evidence (snake venom use, genetics, etc.).

- Sadhguru (Y. Vasudev). The Unknown Secret of how Venom works on your body – YouTube discourse on effects of venom.

- Selected references on human cognitive evolution and myth: Witzel (2012) on pan-human creation myths; Wynn (2016) on late emergence of abstract thought; Lewis-Williams & Dowson (1988) on entoptic imagery in cave art; Chomsky (2010) on recursion mutation; McKenna (1992) on “stoned ape” hypothesis; Jaynes (1976) on bicameral mind.

FAQ#

Q1. Что такое парадокс сапиента?

A. Это загадка, почему поведенчески современные черты — искусство, символизм, сложный ритуал — взрываются десятки тысячелетий спустя после того, как анатомически современные люди эволюционировали (~200 тыс. лет назад).

Q2. Как гипотеза ритуализированного разума Фрозе решает её?

A. Обряды посвящения, которые вызывают изменённые состояния, катализируют разделение субъект-объект, инициируя символическую культуру в каждом поколении.

Q3. Как теория Евы/культа змеи расширяет идею Фрозе?

A. Она подчеркивает ритуалы с ядом змеи, возглавляемые женщинами, объясняя универсальные мифы о змеях и связывая распространение самосознания с коэволюцией генов и культуры.

Q4. Совместима ли эта структура с теориями “обкуренной обезьяны” или одиночной мутации?

A. Да. Она сохраняет химию изменённых состояний (яд > грибы), рассматривая гены как последователей культурно вызванного отбора, а не как единственное чудо-мутацию.

Q5. Какие проверяемые предсказания делает модель?

A. Позднеплейстоценовые волны на генах нейропластичности, остатки яда на ритуальных артефактах и половые диморфные паттерны сети по умолчанию, отображающие распространение рекурсии.