Краткое содержание

- Кэмпбелл любил Юнга за герменевтику, а не за истории происхождения.

- Начиная с Primitive Mythology (1959) он рассматривает мотивы Ближнего Востока ➜ глобальные мотивы как “единую базу” диффузии.1

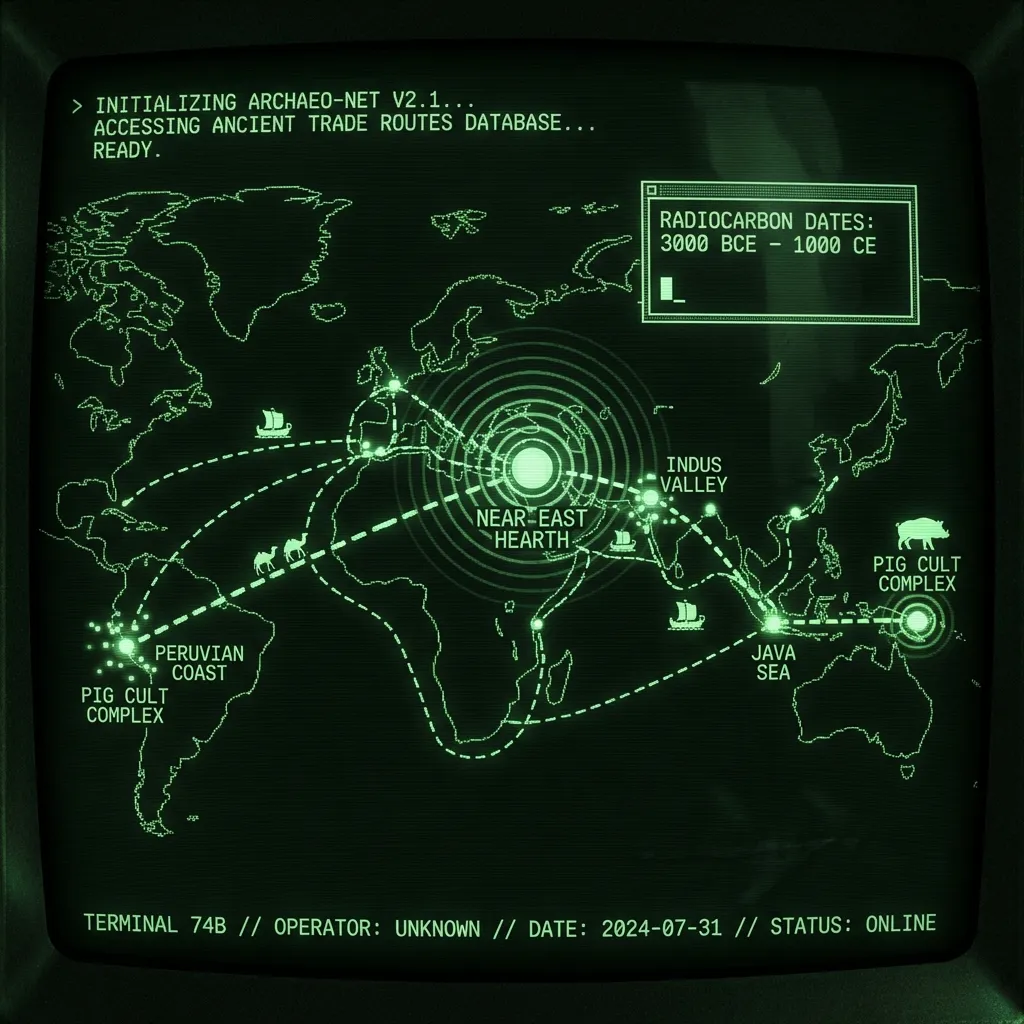

- Он отказывается от “психической единства”, когда радиоуглеродные даты и торговые ветры совпадают — знаменитый пакет свинья/бык/лошадь по Евразии и в Перу.2

- Интервью (An Open Life, 1990) повторяют мантру: “Меня гораздо больше интересует диффузия … чем когда-либо Юнга.”3

- Historical Atlas (1983-88) открывается прологом, насыщенным картами, под названием “Диффузия, Конвергенция и Параллелизм.”4

- Итог: модель Кэмпбелла по умолчанию — это караваны, каноэ с аутригерами и межэтнические браки; архетипы объясняют только резонанс, но никогда распространение.

1 · Психическая единство против диффузии: Основные правила#

Задолго до того, как “мем” вошел в обиход, два соперничающих эвристических подхода боролись за объяснительную территорию:

| Лагерь | Основное утверждение | Обычные подозреваемые |

|---|---|---|

| Психическая единство | Люди разделяют глубинные архетипы, которые проявляются независимо везде. | Бастиан, Фрейд, Юнг, боасианский “параллелизм.” |

| Диффузионизм | Похожие истории путешествуют по реальным дорогам (реки, караванные тропы, морские пути). | Тайлор (поздняя карьера), Хайн-Гельдерн, Фробениус — и, тихо, Кэмпбелл. |

Кэмпбелл никогда не отказывается от архетипов; он просто отказывается позволить им нести всю нагрузку. Мифы рифмуются межкультурно, потому что мозги похожи и потому что моряки путешествуют. Остальная часть этой статьи следует за бумажным следом.

2 · 1959: Primitive Mythology убивает монополию психической единства

2.1 “Параллелизм или диффузия?” (гл. 5)#

Страницы 202-203 читаются как вежливый удар в горло изоляционистам:

“Древние цивилизации Старого Света … произошли от единой базы…вероятность мировой диффузии с Ближнего Востока…была аргументирована с обильной документацией.”1

Он продолжает показывать, как малайско-полинезийские числительные и обряды культа свиней сходятся на ближневосточном семени.

2.2 “Великая диффузия” (гл. 10)#

К странице 444 Кэмпбелл высмеивает чтение только по Юнгу:

“Чисто психологическое** чтение этих параллелей совсем не подойдет, поскольку необходимо признать четко…документированную историческую последовательность…”2

Он перечисляет курганы курганов, яншао керамику, яванских мореплавателей и тыквы Уака Приета — каждая с тем же комплексом жертвенной свиньи.

3 · 1962-68: Masks of God расширяет сеть#

- Oriental Mythology (1962) удваивает ставки, прослеживая культ риса и поклонение змеям на восток.

- Occidental Mythology (1964) втягивает игры с быками Крита в транссредиземноморскую сеть обмена.

- Creative Mythology (1968) признает архетипы для творчества, но не для исторического происхождения.

Итог: диффузия теперь является нулевой гипотезой Кэмпбелла для любого плотного кластера мотивов.

4 · Лекции и интервью: Кэмпбелл против юнгианцев#

“Я не юнгианец…Меня гораздо больше интересует диффузия и исторические отношения, чем Юнга, очень, очень сильно.” —An Open Life, стр. 1193

Эта фраза впервые появляется в лекциях начала 1970-х (Myths to Live By) и становится стандартным ответом, когда интервьюеры называют его “юнгианцем.”

5 · 1983-88: Historical Atlas делает это картографическим#

Том 2, Часть 1 (Путь засеянной земли) открывается 40-страничным прологом:

“Диффузия, Конвергенция и Параллелизм в формировании культур.”4

Карты показывают пакеты культур, мегалитические выравнивания и календарные системы, исходящие из двух основных очагов: Плодородного полумесяца и Южно-Китайских морей. Психическая единство? Упоминается только для объяснения, почему мигранты так легко принимали чужие культы.

6 · Стороннее эссе: “Символ без значения” (1957 → 1969)#

В этой статье Эраноса (позже в Flight of the Wild Gander) Кэмпбелл рассматривает верхнепалеолитические фигурки Венеры:

“…размах от Пиренеев до Байкала слишком согласован, чтобы быть спонтанным изобретением; диффузия, а не одновременное творчество, является подавляюще предполагаемой.”5

Он сохраняет архетип (Мать/Смерть/Возрождение), но связывает его распространение с мадленскими торговыми сетями.

7 · Методологические выводы#

- Модель слоеного пирога

- Психологический слой: врожденные “унаследованные образы” по Юнгу.

- Исторический слой: мореплавание, миграция и империя. Кэмпбелл говорит, что вам нужны оба, но второй определяет где/когда.

Радиоуглерод > Реверия Даты превосходят мечтания. Если мотив пересекает океаны после появления судов с аутригерами, предположите каноэ перед коллективным бессознательным.

Следуйте за свиньями Его любимый индикатор диффузии — это комплекс жертвенной свиньи: Ближний Восток ➜ Инд ➜ Ява ➜ Меланезия ➜ Перу.

Примечания#

Источники#

- Кэмпбелл, Джозеф. The Masks of God: Primitive Mythology. Penguin, 1959.

- Кэмпбелл, Джозеф. The Masks of God: Oriental Mythology. Penguin, 1962.

- Кэмпбелл, Джозеф. The Masks of God: Occidental Mythology. Viking, 1964.

- Кэмпбелл, Джозеф. The Masks of God: Creative Mythology. Viking, 1968.

- Кэмпбелл, Джозеф. Flight of the Wild Gander. Viking, 1969.

- Кэмпбелл, Джозеф. Myths to Live By. Viking, 1972.

- Кэмпбелл, Джозеф. An Open Life: In Conversation with Michael Toms. Harper & Row, 1990.

- Кэмпбелл, Джозеф. Historical Atlas of World Mythology. 5 частей, Harper & Row, 1983-1988.

- Хайн-Гельдерн, Роберт. “L’Europe et L’Asie.” Anthropos 27 (1932): 595-607.

- Лайард, Джон. Stone Men of Malekula. Chatto & Windus, 1942.

- Фробениус, Лео. The Riddle of the Pacific. London: Yale UP, 1932.

- Ларсен, Стивен и Ларсен, Робин. A Fire in the Mind: The Life of Joseph Campbell. Doubleday, 1991.

- Ренсма, Родерик. “The Innateness of Myth.” Religious Studies Review 37 (2011): 143-159.

FAQ#

В 1. Отказался ли Кэмпбелл когда-либо от коллективного бессознательного Юнга?

О. Нет. Он сохраняет Юнга для значения, но отвергает его как единственного движущего фактора распространения; диффузия обеспечивает логистику.

В 2. Является ли “Путешествие героя” утверждением о диффузии?

О. Не совсем. Мономиф — это повествовательная схема; его глобальное присутствие объясняется общей когницией плюс тысячелетиями обмена историями.

В 3. Где я могу увидеть карты диффузии Кэмпбелла?

О. Том 2, Часть 1 Historical Atlas of World Mythology воспроизводит их в полном цвете — ищите раздел пролога, указанный выше.