TL;DR

- Mitos mundiais frequentemente retratam criadoras femininas, alimentando teorias de matriarcado antigo (domínio ou centralidade feminina).

- J.J. Bachofen (1861) propôs uma fase universal de “Direito Materno”, influenciando Engels, feministas e até alguns ideólogos nazistas, embora muitas vezes baseados em interpretações de mitos.

- Antropólogos dos séculos 19/20 debateram isso; figuras como Morgan apoiaram, enquanto Maine, Westermarck e mais tarde Malinowski criticaram, não encontrando evidências claras de domínio político feminino.

- O feminismo da segunda onda reviveu o interesse (por exemplo, “Velha Europa” de Gimbutas), mas enfrentou críticas acadêmicas enfatizando a falta de provas e interpretações alternativas (por exemplo, mitos de Bamberger justificando o patriarcado).

- Pesquisas modernas focam em contribuições femininas tangíveis (hipótese da avó, criação cooperativa, origens da linguagem via motherese, potenciais papéis na inovação/agricultura) e analogias primatas (bonobos) em vez de matriarcado literal. Consenso: Nenhuma sociedade matriarcal comprovada, mas mulheres foram fundamentais na formação cultural.

Criadoras Femininas no Mito e Cosmologia#

Em mitologias mundiais, mulheres frequentemente aparecem como criadoras primordiais ou portadoras de cultura. Em narrativas do Dreamtime dos aborígenes australianos, por exemplo, irmãs ancestrais são creditadas por estabelecerem leis e cerimônias. As Irmãs Wawilak de Arnhem Land “estabeleceram grande parte da lei e cerimônia” para os primeiros povos, ensinando-lhes o código moral que perdura até hoje. Enquanto viajavam, essas irmãs nomearam a terra e criaram rituais sagrados, essencialmente fundando elementos-chave da cultura na tradição Yolngu. Temas semelhantes emergem em outros lugares: na cosmologia Navajo, a Mulher Mutante é uma figura central que dá à luz heróis culturais gêmeos e ajuda a moldar o mundo dos “Povos da Superfície da Terra”, introduzindo ordem e novos seres na criação. No folclore Shinto do Japão, a deusa do sol Amaterasu não só incorpora a força solar vital, mas é miticamente a ancestral da linha imperial; o primeiro imperador japonês é dito ser seu descendente, marcando uma origem feminina divina da autoridade social.

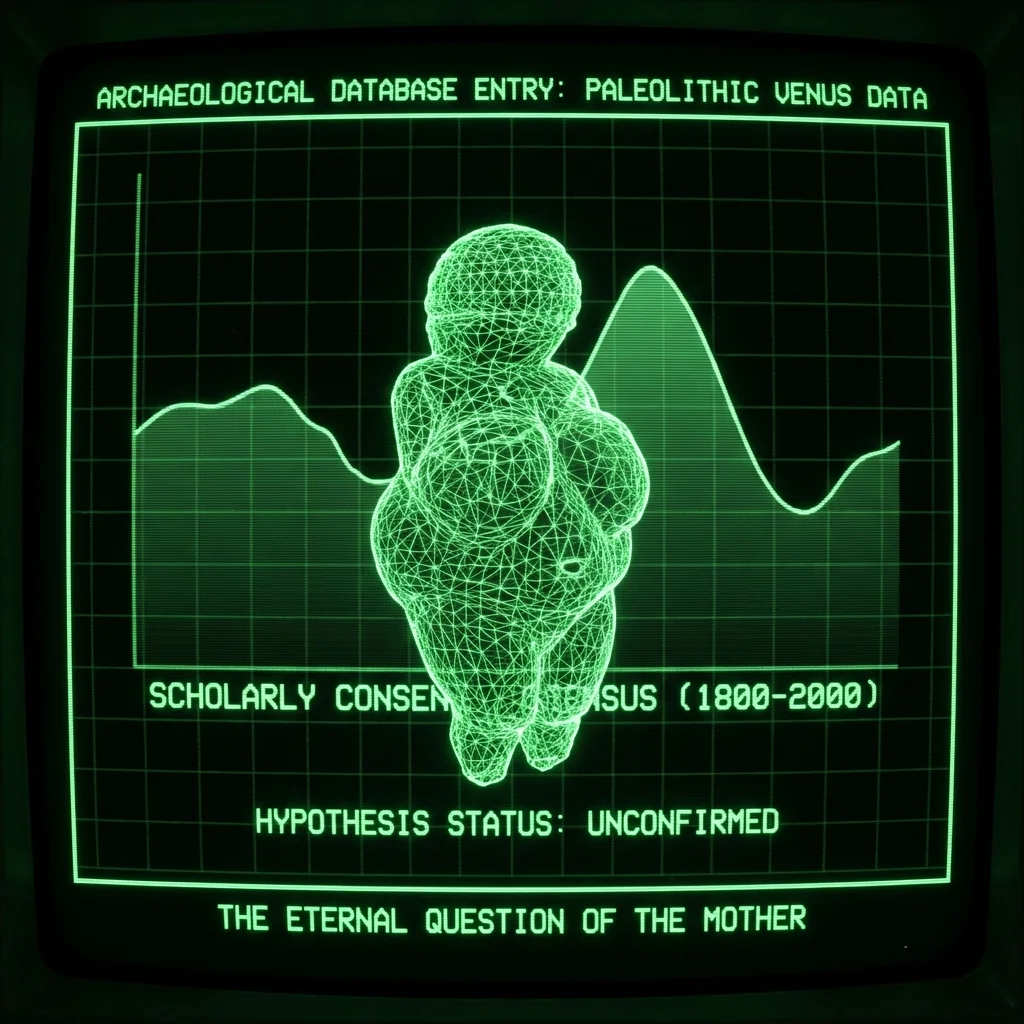

Esses mitos articulam uma visão de mulheres como geradoras de vida e lei. Muitas sociedades antigas personificaram a terra ou a fertilidade como feminina – desde as deusas Mães da Velha Europa até as figuras da “primeira mulher” em lendas indígenas. A arte pré-histórica sugere ideias semelhantes: a prevalência de figuras “Vênus” do Paleolítico levou alguns estudiosos a hipotetizar um antigo culto a uma Deusa Mãe, sugerindo que os primeiros humanos reverenciavam um princípio criativo feminino como fonte de cultura e comunidade. Embora as interpretações variem, tais evidências míticas e simbólicas prepararam o terreno para teóricos posteriores que imaginaram que as mulheres uma vez realmente ocuparam papéis dominantes na sociedade, dando origem às primeiras instituições humanas.

Mutterrecht de Bachofen: Uma Pré-história Matriarcal#

A ideia acadêmica moderna de mulheres como originadoras da civilização começou com o livro seminal de Johann Jakob Bachofen de 1861, Das Mutterrecht (“Direito Materno”). Bachofen, um jurista e classicista suíço, propôs que a sociedade humana passou por uma fase inicial ginecocrática (governada por mulheres) antes do patriarcado. Ele argumentou que na era primitiva da humanidade, prevaleciam relações promíscuas (“Hetärismus”), o que significava que a paternidade era incerta, então a descendência e a herança só podiam ser traçadas através da mãe. Segundo Bachofen, isso deu origem a um período universal de direito materno (Mutterrecht) no qual as mulheres – como os únicos pais verificáveis – gozavam de alta honra e autoridade. Ele acreditava que “as primeiras sociedades humanas eram matriarcais e caracterizadas por promiscuidade generalizada, refletida na adoração de divindades femininas”. Ele tratava mitologias como se fossem registros fósseis da evolução social, insistindo que mitos são “expressões vivas dos estágios no desenvolvimento de um povo”. Por exemplo, ele via a tragédia grega de Orestes – onde Orestes é julgado por matar sua mãe Clitemenestra – como simbolizando a derrubada do direito materno pelo direito paterno na antiguidade. (Na peça, os novos deuses Apolo e Atena ficam do lado de Orestes, legitimando o princípio de que a linha do pai importa mais do que a da mãe, representando assim alegoricamente o triunfo do patriarcado.) Bachofen também se baseou em relatos de costumes estrangeiros (por exemplo, ele notou parentesco materno entre os Lícios da Ásia Menor) e em símbolos arqueológicos femininos. A partir de tudo isso, ele construiu um grande esquema evolutivo de fases culturais: do caótico Hetärismus surgiu uma era matriarcal, centrada na terra e na fertilidade (exemplificada pela agricultura e adoração de deusas), que por sua vez foi eventualmente substituída pela ordem patriarcal.

Notavelmente, Bachofen idealizou a era matriarcal como uma de paz e harmonia social. Em sua visão, “o período matriarcal da história humana foi de sublime grandeza” em que os valores das mulheres prevaleciam: mães inspiravam “castidade e poesia”, buscando paz e justiça enquanto domavam a “masculinidade selvagem e sem lei” dos homens. Ele acreditava que esse princípio feminino santificava a família e a sociedade até ser suplantado por um princípio masculino mais agressivo. O trabalho evocativo (ainda que especulativo) de Bachofen retratou a mudança para o patriarcado como uma revolução profunda. Ele escreveu, por exemplo, que no mito grego foi necessária uma intervenção divina – a vinda de novos deuses patriarcais – para “realizar o milagre de derrubar o direito materno” e estabelecer o direito paterno.

As teorias de Bachofen eram ousadas e heterodoxas para seu tempo. Sua dependência de leituras intuitivas de mitos e sua afirmação de que lendas preservam uma imagem “realista, ainda que distorcida” da realidade social pré-histórica perturbou estudiosos mais empiricamente inclinados. O eminente antropólogo finlandês Edvard Westermarck, em The History of Human Marriage (1891), rejeitou o método de Bachofen, ficando “perturbado pela ideia de Bachofen de que mitos e lendas preservam a ‘memória coletiva’ de um povo”.

No entanto, Das Mutterrecht plantou uma semente que influenciaria fortemente gerações de pensadores (para o bem ou para o mal). Como observa um historiador, Bachofen “criou uma teoria do desenvolvimento humano e cultural” com as mulheres no centro, e embora inicialmente negligenciadas, suas ideias foram posteriormente adotadas em todo o espectro ideológico na Alemanha – por socialistas, fascistas, feministas e antifeministas.

Antropologia Evolutiva e o Debate do Matriarcado (1860s–1900s)#

A tese de Bachofen surgiu justamente quando a antropologia e a teoria social estavam desenvolvendo estruturas evolutivas para instituições humanas. No final do século 19, vários estudiosos proeminentes ou abraçaram ou argumentaram contra a noção de um matriarcado arcaico enquanto construíam grandes teorias de progresso social.

De um lado, Bachofen encontrou apoiadores entusiásticos entre os primeiros antropólogos e teóricos sociais que buscavam estágios universais de evolução cultural. O etnólogo americano Lewis Henry Morgan – famoso por seu estudo dos iroqueses – concluiu independentemente que a sociedade pré-histórica era originalmente organizada em torno de clãs matrilineares. Em Ancient Society (1877), Morgan documentou como muitos povos indígenas traçavam parentesco através da mãe e propôs que a humanidade primitiva praticava casamento em grupo, tornando a maternidade a única paternidade certa. Ele viu nos sistemas de parentesco “classificatório” dos nativos americanos uma pista de que, nos tempos antigos, “a descendência na linha feminina” era a norma antes do surgimento da monogamia e da descendência paterna. A abordagem baseada em evidências de Morgan (baseada em dados etnográficos dos iroqueses, polinésios, etc.) deu algum peso empírico às intuições de Bachofen. Isso o convenceu de que a família patriarcal e monogâmica era um desenvolvimento relativamente tardio na história humana, precedido por uma longa era do que ele chamou de organização do clã materno.

O antropólogo britânico John Ferguson McLennan também argumentou em 1865 e 1886 que as primeiras sociedades tinham descendência materna; ele cunhou o termo “exogamia” e sugeriu que a captura de esposas e a escassez feminina levaram a costumes que indiretamente implicam um sistema prévio de direito materno. McLennan, em última análise, creditou Bachofen por identificar a linhagem materna como original. Até o famoso autor de The Golden Bough, James G. Frazer, ficou fascinado pela ideia – ele se propôs a compilar evidências globais para o matriarcado, tentando reforçar as alegações de Bachofen com folclore e mito comparativos.

Talvez mais influentemente, Friedrich Engels – o teórico marxista – adotou a noção de matriarcado primordial e a teceu no materialismo histórico. Em The Origin of the Family, Private Property and the State (1884), Engels baseou-se fortemente em Morgan (a quem elogiou por descobrir a “pré-história” da família) e nas percepções de Bachofen. Engels afirmou que a queda do direito materno estava intimamente ligada ao surgimento da propriedade privada. Na sociedade comunista tribal, ele argumentou, as mulheres tinham um status relativamente alto, mas à medida que a riqueza se acumulava e a paternidade se tornava importante para a herança, os homens tomaram o controle. Engels escreveu famosamente: “A derrubada do direito materno foi a derrota histórica mundial do sexo feminino… a mulher foi desvalorizada, subjugada, … mero instrumento de procriação.” Segundo Engels, essa “derrota” das mulheres inaugurou a primeira desigualdade de classe (entre os sexos), que foi então agravada por estratificações de classe. Ele vinculou o surgimento do patriarcado ao advento da propriedade hereditária e do casamento monogâmico projetado para garantir a certeza da paternidade.

A formulação dramática de Engels deu ampla circulação à hipótese do matriarcado em círculos de esquerda e feministas. Também vinculou firmemente a crença em um matriarcado pré-histórico a certas interpretações políticas: para os marxistas, o direito materno primitivo representava uma forma inicial de sociedade comunal e igualitária que foi desfeita pelo surgimento da sociedade de classes. Essa politização às vezes ofuscava as evidências empíricas. Como o antropólogo Robert Lowie observou mais tarde, Engels e outros ficaram tão cativados pela visão de Morgan e Bachofen que “a realidade histórica de uma época de matriarcado” era frequentemente assumida em vez de demonstrada.

Enquanto isso, outros estudiosos desafiaram fortemente a ideia de matriarcado primordial. O jurista inglês Sir Henry Maine, já em 1861, insistiu que a unidade social básica da sociedade mais antiga era a família patriarcal, não um clã matriarcal. Maine, vindo de um histórico em direito antigo (e influenciado pela imagem clássica da patria potestas em Roma), argumentou que a autoridade paterna e o parentesco agnático eram primordiais. Ele via teorias como as de Bachofen como “romances” especulativos contrários tanto à história legal romana quanto à Bíblia. Em 1891, o extenso estudo de Westermarck sobre o casamento concluiu de forma semelhante que, embora o parentesco materno fosse comum em muitas culturas, não havia evidências sólidas de uma era passada onde as mulheres governavam sobre os homens; ele visava “restabelecer a teoria patriarcal de Maine sobre as origens humanas” e descartou as evidências míticas de Bachofen. No início do século 20, um número significativo de antropólogos estava cético de que qualquer sociedade já tivesse sido um verdadeiro matriarcado (no sentido de governança política por mulheres) – um ceticismo que só cresceria com mais dados etnográficos.

Desenvolvimentos do Início do Século 20: Do Culto à Deusa à Crítica#

Por volta do início do século 20, a hipótese do matriarcado foi tanto refinada por novas evidências quanto atacada por cientistas sociais emergentes. Do lado de apoio, a classicista Jane Ellen Harrison e os Ritualistas de Cambridge aplicaram as ideias de Bachofen à cultura grega antiga. Harrison acreditava que a Grécia pré-helênica era caracterizada por uma religião centrada na deusa e talvez por costumes sociais matrilineares. Em obras como Prolegomena to the Study of Greek Religion (1903) e Themis (1912), ela argumentou que muitos mitos e rituais olímpicos (o culto a Deméter, a história das Amazonas, etc.) preservavam vestígios de uma época matriarcal ou pelo menos “matrifocal” anterior. Sua interpretação da arte e do mito grego postulava um substrato emocional, comunal e centrado na mulher sob o panteão masculino dominante posterior. Harrison até descreveu a cultura da Grécia arcaica como uma de “direito materno” derrubada por invasões posteriores, alinhando-se com a narrativa evolutiva de Bachofen. Isso provocou reações de classicistas mais conservadores: estudiosos como Lewis Farnell e Paul Shorey criticaram Harrison duramente, muitas vezes em termos coloridos pelos preconceitos de gênero de seu tempo. Eles ridicularizaram suas ideias matriarcais como fantasiosas e a acusaram de se entregar ao que um chamou de “helenismo de liberdade sexual”, ligando suas teorias acadêmicas à noção escandalosa de emancipação feminina. Tais reações mostram como o debate se cruzou com atitudes contemporâneas – o trabalho de Harrison foi efetivamente atacado como uma subversão feminista da erudição clássica em uma época em que o movimento sufragista estava em pleno andamento.

Talvez a extensão mais ambiciosa da tese “mulheres como fundadoras da cultura” nesta era foi The Mothers: A Study of the Origins of Sentiments and Institutions (1927) de Robert Briffault. Briffault – um antropólogo britânico nascido na França – reuniu uma coleção enciclopédica de exemplos etnográficos para argumentar que quase todos os aspectos fundamentais da civilização se originaram na esfera materna. Ele afirmou que a vida social humana primitiva foi moldada pelas contribuições das mulheres: em sua visão, a própria família era “o produto dos instintos da fêmea” e as mulheres foram as primeiras a criar laços sociais. Briffault definiu o matriarcado primevo não necessariamente como mulheres governando politicamente sobre homens, mas como mulheres sendo socialmente centrais e culturalmente criativas. Ele especulou, por exemplo, que os primeiros rituais e cultos religiosos foram desenvolvidos por mulheres – observando a proeminência generalizada de deusas lunares e tabus menstruais, ele concluiu que as mulheres como “as primeiras hierofantes dos cultos lunares” detinham autoridade espiritual inicial. Ele também formulou a “Lei de Briffault”, que em sua forma popular afirma: “A fêmea, não o macho, determina todas as condições da família animal. Onde a fêmea não pode obter benefício da associação com o macho, nenhuma associação ocorre.” Em outras palavras, unidades familiares ou sociais duráveis se formam em torno das necessidades e escolhas das fêmeas. (Briffault esclareceu que estava descrevendo animais, não dizendo que a sociedade humana é idêntica a haréns animais. No entanto, a implicação era que a família humana se originou da iniciativa materna – fêmeas permitindo machos no grupo apenas quando útil.)

O trabalho de Briffault afirmou audaciosamente que as mulheres inventaram a civilização, do casamento e culinária à lei e religião. Isso foi um desafio direto à narrativa predominante de que atividades masculinas (como caça ou fabricação de ferramentas) impulsionaram o progresso. No entanto, os antropólogos convencionais da época não ficaram convencidos. No final da década de 1920, a antropologia social estava se movendo em direção ao funcionalismo e ao ceticismo da evolução unilinear. Bronisław Malinowski, que estudou os ilhéus matrilineares Trobriand, contestou as conclusões de Briffault. Malinowski descobriu que mesmo em sociedades sem um conceito de paternidade biológica (os Trobriand acreditavam que as crianças eram concebidas por espíritos ancestrais), os homens estavam longe de ser irrelevantes – tios maternos e maridos desempenhavam papéis vitais na vida social e política do grupo. Ele debateu com Briffault na década de 1930, argumentando que as primeiras famílias humanas provavelmente sempre envolveram contribuições masculinas significativas, e que a fase “centrada na mãe” estava sendo exagerada. Na análise de Malinowski, nenhuma sociedade conhecida deu poder exclusivo às mulheres; o que variava era se a descendência era traçada através de mães ou pais, não uma “regra de mulheres” total sobre homens.

Além disso, alguns estudiosos ofereceram modelos evolutivos mais complexos. O etnólogo austríaco Wilhelm Schmidt na década de 1930 propôs uma origem multilinear da cultura: ele sugeriu que havia três tipos primários de culturas pré-históricas – matrilineares, patrilineares e patriarcais – dependendo de vários fatores ecológicos. Notavelmente, Schmidt argumentou que o papel das mulheres na primeira plantação poderia ter elevado seu status e fomentado a adoração de deusas em algumas regiões. Isso se assemelha a teorias modernas de que as mulheres provavelmente iniciaram a agricultura (como coletoras domesticando plantas) e inventaram tecnologias importantes como tecelagem e cerâmica, catalisando assim a revolução neolítica. Embora o trabalho de Schmidt raramente seja citado hoje, ele mostra uma tentativa de incorporar tanto gênero quanto ambiente na história das origens culturais, em vez de postular uma única era matriarcal universal.

No meio do século, o peso de novas evidências etnográficas levou a maioria dos antropólogos a uma postura crítica sobre a hipótese do matriarcado. Pesquisas de sociedades tribais não conseguiram encontrar exemplos inequívocos de sistemas políticos dominados por mulheres. O antropólogo Alfred Radcliffe-Brown declarou em 1924 que “o clã materno não é o matriarcado” – ou seja, o parentesco matrilinear não deve ser confundido com mulheres exercendo autoridade sobre homens. Em 1930, E.E. Evans-Pritchard até sugeriu que toda a noção de uma fase matriarcal antiga era um produto da fantasia masculina (ou ansiedade), não uma realidade histórica. No entanto, a ideia de uma era perdida liderada por mulheres permaneceu sedutora, e logo encontraria nova vida em diferentes contextos ideológicos.

Ideologias e Interpretações: Políticas de um Matriarcado Primordial#

Porque a questão da primazia das mulheres na cultura toca em questões fundamentais de poder e identidade, ela tem estado entrelaçada com ideologia desde o início. As reações à tese do matriarcado frequentemente refletiram o zeitgeist da era – do patriarcado vitoriano à Alemanha nazista ao feminismo da segunda onda.

Antropólogos e teóricos sociais vitorianos que sustentavam normas patriarcais estavam entre os primeiros a resistir ao modelo matriarcal. A teoria patriarcal de Sir Henry Maine, mencionada acima, pode ser vista em parte como uma defesa do status quo: ela se alinhava com a narrativa bíblica dos patriarcas e com os costumes sociais vitorianos que assumiam que a autoridade masculina era natural e primeva. Quando as descobertas de Bachofen e Morgan começaram a circular, alguns estudiosos conservadores as viam como ameaçadoras. A noção de que a paternidade era uma descoberta tardia e que a sociedade antiga honrava a linhagem das mulheres colidia com as convicções cristãs e vitorianas sobre o papel dado por Deus ao pai. Como uma obra de referência colocou de forma sarcástica no início dos anos 1900, o conceito de matriarcado como um estágio de desenvolvimento é “cientificamente insustentável” e o próprio termo é enganoso. Tais rejeições indicam que, naquela época, o establishment acadêmico havia em grande parte rejeitado a ideia – possivelmente não apenas por razões empíricas, mas porque desafiava narrativas patriarcais profundamente enraizadas.

No mundo de língua alemã, o trabalho de Bachofen experimentou um renascimento no início do século 20 e encontrou admiradores improváveis entre pensadores nacionalistas e fascistas. Este é um giro histórico notável: mesmo enquanto o Nacional Socialismo exaltava publicamente o macho ariano e relegava as mulheres a “Kinder, Küche, Kirche” (crianças, cozinha, igreja), alguns intelectuais nazistas estavam intrigados com o mito do matriarcado antigo. Os estudiosos notaram que o “mito matriarcal” tinha uma curiosa ambidestria política: podia apelar tanto à extrema esquerda (marxistas, feministas) quanto à extrema direita. Na Alemanha dos anos 1920 e 30, vários escritores völkisch (folclore nacionalista) apropriaram-se de Bachofen. Por exemplo, Alfred Baeumler, um filósofo nazista proeminente, via no passado indo-europeu uma sinergia de princípios masculinos e femininos; ele reconheceu um período pré-histórico de ginecocracia, mas o apresentou como um nobre contraponto à ordem de gênero moderna. Ele acreditava (como Bachofen) que a independência das mulheres havia sido real, mas foi corretamente superada pela liderança masculina – ainda assim, ele também sugeriu que reviver os ideais espirituais do passado matriarcal poderia rejuvenescer a nação. Outro exemplo é Alfred Rosenberg, o principal ideólogo do Partido Nazista, que em The Myth of the Twentieth Century (1930) referiu-se ao matriarcado primevo de forma convoluta: Rosenberg imaginou uma idade de ouro ariana perdida que não era exatamente matriarcal, mas ele destacou o alto status das mulheres e dos símbolos maternos entre os antigos povos “nórdicos”. Os defensores nazistas da teoria matriarcal nunca a enquadraram como mulheres governando homens; em vez disso, idealizaram a “maternidade germânica” como o núcleo nutritivo da Volksgemeinschaft (comunidade do povo). Na prática, eles usaram o prestígio da antiguidade para glorificar a maternidade – mas apenas dentro de uma ordem de gênero estritamente equilibrada onde a masculinidade guerreira ainda prevalecia.

É importante notar que o interesse nazista nessas ideias era marginal e um tanto contraditório. A posição geral do Terceiro Reich era que o patriarcado e a dominação masculina eram naturais (Hitler e Himmler certamente não acreditavam na primazia social feminina). No entanto, como escreve um estudioso, “as ideias de Bachofen sobre o matriarcado encontraram defensores até mesmo entre a liderança nazista, apesar da celebração do regime da masculinidade ariana”. Este paradoxo ilustra quão mutável pode ser a narrativa matriarcal: nas mãos nazistas, ela foi distorcida para reforçar um ideal reacionário de mulheres como mães exaltadas, mas politicamente subordinadas. No entanto, no final da Segunda Guerra Mundial, tais noções desapareceram em grande parte do discurso oficial, manchadas pela associação com o ocultismo nazista e a pseudo-história volkish.

Na União Soviética e em outros contextos marxistas, a teoria matriarcal teve uma carreira diferente. A autoridade de Engels tornou a ideia de um matriarcado primordial (e sua queda) algo de uma ortodoxia marxista no início do século 20. Antropólogos e historiadores soviéticos, seguindo Engels, ensinaram uma sequência de estágios sociais: comunismo primitivo com direito materno, depois sociedade de classes com direito paterno, e eventual comunismo futuro restaurando a igualdade. Na prática, a pesquisa soviética nas décadas de 1920–50 realmente procurou evidências de clãs matrilineares entre os povos da URSS e além, muitas vezes enfatizando aquelas descobertas que se encaixavam na estrutura de Morgan-Engels. No entanto, eles pararam de afirmar que as mulheres governavam nesses grupos – era mais sobre estruturas sociais comunais do que dominação feminina. A utilidade política dessa narrativa para os marxistas era clara: sublinhava que o patriarcado moderno (e por extensão, o capitalismo) não era nem eterno nem natural, mas um desenvolvimento histórico que poderia ser derrubado. Ainda assim, no final do século 20, até mesmo estudiosos marxistas como Evelina B. Pavlovskaya começaram a admitir que o “matriarcado clássico” nunca foi uma realidade documentada, e eles passaram a falar sobre o igualitarismo relativo em sociedades antigas.

Foi na década de 1970, em meio ao movimento feminista da segunda onda, que a ideia de uma era centrada nas mulheres pré-histórica alcançou seu maior alcance popular – e provocou um novo escrutínio acadêmico. Muitas escritoras, artistas e ativistas feministas foram inspiradas pela visão de uma cultura antiga da Deusa na qual as mulheres tinham autonomia e respeito ausentes na história registrada. Descobertas arqueológicas e reinterpretações ajudaram a alimentar isso. Notavelmente, a arqueóloga lituano-americana Marija Gimbutas avançou o conceito de “Velha Europa”, uma civilização neolítica (cerca de 7000–3000 a.C. nos Bálcãs e Anatólia) que ela caracterizou como adoradora de deusas, igualitária e matristica. As escavações de Gimbutas descobriram inúmeras figuras femininas e ela identificou símbolos que acreditava indicar uma religião prevalente da deusa-mãe. Em sua visão, essas sociedades da Velha Europa eram pacíficas e centradas na mulher até que nômades indo-europeus – guerreiros patriarcais – invadiram e impuseram uma ordem dominada por homens. Gimbutas parou de chamar essas culturas de matriarcais (ela preferia termos como “centradas na mulher” ou matristicas), porque não estava afirmando que as mulheres detinham poder formal sobre os homens. No entanto, seu trabalho foi adotado por feministas como evidência de que o patriarcado nem sempre foi a norma.

Enquanto isso, livros populares de autores como Elizabeth Gould Davis (The First Sex, 1971) e Merlin Stone (When God Was a Woman, 1976) pintaram quadros vívidos de uma era dourada perdida de matriarcado e religião da deusa. Eles se basearam em fontes como Bachofen, Briffault e Gimbutas (junto com uma dose de reconstrução imaginativa) para argumentar que as mulheres foram a força civilizadora original – inventando a agricultura, a escrita, a medicina e governando em paz – até que a violência dos homens desequilibrou a balança. Essas obras ressoaram com o movimento espiritual feminista, contribuindo para um aumento da espiritualidade da Deusa e da prática neopagã no final do século XX. Para alguns, acreditar em um tempo distante em que “a mulher era adorada como divindade” e as sociedades eram livres da dominação masculina era profundamente empoderador, uma contra-narrativa mítica ao patriarcado. Em certos círculos feministas, essa “pré-história matriarcal” tornou-se quase um dogma, usado para imaginar um futuro alternativo. Como observa a historiadora Cynthia Eller, “em alguns círculos feministas, o que eu chamei de mito da pré-história matriarcal reinou como dogma político; em outros, forneceu alimento para o pensamento; em outros ainda, serviu como base de uma nova religião.”

No entanto, esse renascimento entusiástico desencadeou uma resposta crítica de estudiosos, incluindo muitas feministas, que se preocupavam com o pensamento desejoso. Já em 1949, Simone de Beauvoir havia esfriado a ideia de uma utopia matriarcal. Em O Segundo Sexo, Beauvoir descarta a hipótese de um matriarcado original como “les élucubrations de Bachofen” – “as lucubrações (divagações ridículas) de Bachofen.” Ela e outros intelectuais de meados do século (como a antropóloga Françoise Héritier na França) argumentaram que, embora divindades femininas ou símbolos maternos sejam comuns, não há evidências de que as mulheres como grupo tenham governado prehistoricamente. Em 1974, a antropóloga Joan Bamberger publicou um famoso ensaio intitulado “The Myth of Matriarchy: Why Men Rule in Primitive Society,” examinando mitos de tribos amazônicas em que as mulheres supostamente detinham poder. Bamberger descobriu que essas histórias eram contadas por homens como contos de advertência – ensinando que, quando as mulheres tinham poder, elas o usavam mal, justificando assim por que os homens devem governar agora. Sua conclusão foi que a era matriarcal é um mito criado por homens, refletindo a ansiedade sobre a autonomia feminina em vez de memória histórica. Isso ecoou interpretações funcionalistas anteriores: em vez de serem evidências de um passado real, mitos de governo feminino servem a propósitos sociais atuais (frequentemente para reforçar o patriarcado mostrando o caos de “mulheres no comando”).

No final do século XX, o consenso acadêmico – entre arqueólogos, antropólogos e historiadores – era esmagadoramente de que nenhuma sociedade conhecida na história humana foi um matriarcado no sentido estrito de mulheres exercendo autoridade política sobre homens como regra geral. Muitas sociedades igualitárias ou matrilineares existem, mas não são culturas “governadas por mulheres” em imagem espelhada. Como a enciclopédia Wikigender observa sucintamente, o próprio termo matriarcado tornou-se problemático e a maioria dos acadêmicos viu o modelo sequencial de Bachofen como “cientificamente insustentável.” Mesmo os defensores das teorias femininas na pré-história, como Gimbutas, evitaram a palavra matriarcado devido à sua implicação de domínio feminino, optando por termos mais nuançados (por exemplo, “matrifocal”, “gynocentric”, etc.) No entanto, fora da academia, a visão de um paraíso matriarcal perdido entrou na imaginação popular e na consciência feminista. Isso gerou debates valiosos sobre o papel das mulheres na evolução e na história, apesar da falta de provas concretas para uma “Era da Mãe.”

Re-focando nas Evidências: Antropologia, Biologia e Linguagem#

Nas últimas décadas, pesquisadores de várias áreas têm direcionado a discussão para o que o registro empírico pode nos dizer sobre as contribuições das mulheres para a história humana. Em vez de perguntar “houve algum matriarcado?”, os estudiosos investigam como indivíduos femininos e atividades lideradas por mulheres podem ter sido fundamentais na evolução humana e no desenvolvimento da cultura. Essa abordagem se afasta de extremos ideológicos para uma compreensão mais baseada em evidências e, muitas vezes, mais nuançada – uma que reconhece as mulheres como agentes ativas na pré-história, mesmo sem grandes reivindicações de governo feminino.

A primatologia forneceu um contexto iluminador (e humilde) ao examinar nossos parentes símios. Durante grande parte do século XX, modelos de evolução humana foram baseados em observações de chimpanzés comuns – sociedades patriarcais, agressivas e ligadas por machos, onde os machos dominam e até brutalizam as fêmeas. Isso alimentou a suposição de que o estado “natural” dos hominídeos era o domínio masculino e que os primeiros humanos viviam em bandos de caçadores masculinos. Mas a descoberta e o estudo dos bonobos (Pan paniscus) desafiaram radicalmente essa visão. A partir da década de 1990, a primatologista Amy Parish e outros destacaram que os bonobos são centrados nas fêmeas: “Os bonobos são dominados por fêmeas, usando o contato sexual entre machos e fêmeas como uma espécie de cola social. E, crucialmente, as fêmeas formam laços fortes mesmo com fêmeas com as quais não têm parentesco.” Em grupos de bonobos, os machos são menos violentos e frequentemente ocupam as posições mais baixas, com fêmeas idosas de alta patente e suas alianças mantendo a paz. Essa descoberta – “uma conclusão surpreendente” de que chimpanzés e bonobos, apesar de ambos serem igualmente próximos de nós geneticamente, têm estruturas sociais opostas – forçou os cientistas a repensar a inevitabilidade do patriarcado em nossa linhagem. Como observa a escritora científica Angela Saini, os bonobos mostraram que um modelo matriarcal existe na natureza, levantando novas questões sobre a ancestralidade humana: Nossas sociedades de hominídeos primitivos poderiam ter sido menos dominadas por homens do que as dos chimpanzés? Redes cooperativas femininas poderiam ter sido fundamentais? Embora os humanos não sejam bonobos, esse insight abriu mentes para a variabilidade. Também deu credibilidade a hipóteses (como as de Chris Knight, discutidas abaixo) que enfatizam a coalizão feminina e a sexualidade na evolução humana, e forneceu uma espécie de analogia natural para como a liderança feminina pode funcionar em um grupo de primatas.

A biologia evolutiva e a paleoantropologia também começaram a reconhecer os papéis das mulheres no passado profundo. Uma ideia influente é a “hipótese da avó”, proposta por Kristen Hawkes e outros, que sugere que a longevidade humana (especificamente a menopausa e a longa vida pós-reprodutiva nas mulheres) evoluiu porque as avós contribuíram crucialmente para a sobrevivência dos netos. De acordo com essa hipótese, em comunidades de Homo sapiens primitivos, mulheres mais velhas que não podiam mais ter filhos ajudariam a prover e cuidar de seus netos, permitindo que suas filhas tivessem o próximo bebê mais cedo. Essa prática de avó aumentaria o sucesso reprodutivo geral do grupo. Implica que a presença de mulheres de apoio e conhecedoras foi uma força motriz na evolução da história de vida humana – essencialmente, a “condição” humana de famílias multigeracionais e criação cooperativa de filhos deve uma dívida às avós pré-históricas. Estudos recentes de fato encontraram benefícios evolutivos em viver perto de avós (por exemplo, uma diminuição na mortalidade infantil). Tais descobertas mudam a narrativa: em vez de o homem-caçador como herói da evolução, temos a mulher-aloparente (co-mãe ou avó) como uma heroína não reconhecida garantindo o sucesso de nossa espécie.

O tema da criação cooperativa – que os humanos são “o primata cuidador”, dependendo de muitos ajudantes para criar cada criança – tem sido defendido pela antropóloga Sarah Blaffer Hrdy. Hrdy argumenta que as mães humanas primitivas não poderiam ter desmamado e criado descendentes com cérebros grandes e infâncias longas sozinhas; elas precisavam de assistência de parentes (incluindo avós e filhos mais velhos). Isso fomentou níveis sem precedentes de empatia, comunicação e inteligência social entre nossos ancestrais. Curiosamente, essa linha de raciocínio remete à origem da cultura: se os bebês humanos nascem necessitados e sociais, e se as mães recrutam ajuda, então a própria base da cooperação social e talvez da linguagem pode residir nas interações mãe-filho (e mãe-parente). De fato, um estudioso recente, Sverker Johansson, baseando-se no trabalho de Hrdy, sugere que a evolução da linguagem pode dever muito à cooperação feminina. Ele observa que teorias focadas na competição de acasalamento masculina não se encaixam nas evidências: “Uma hipótese comum, de que a linguagem evoluiu por meio da seleção sexual – homens competindo pela atenção das mulheres – pode ser descartada. Mulheres e homens falam igualmente bem. E isso significa que uma explicação para a linguagem tem que ser neutra em termos de gênero ou quase isso.” Em vez disso, Johansson postula que a linguagem surgiu para facilitar a cooperação em grupo na criação de filhos e outras tarefas sociais. Ele introduz o que chama de “teste do chimpanzé”: qualquer teoria da origem da linguagem deve explicar por que outros primatas (como babuínos ou chimpanzés), que também vivem em grupo, não evoluíram a linguagem. Sua resposta é que os primeiros humanos tinham uma situação única – talvez relacionada ao parto difícil e à necessidade de parteiras. Ele aponta o fato de que os bebês humanos, devido ao bipedalismo e cérebros grandes, frequentemente requeriam assistência durante o parto, e os recém-nascidos são indefesos. Assim, parteiras e avós acabam sendo fundamentais em seu cenário. Na visão de Johansson, a linguagem pode ter se desenvolvido primeiro entre as fêmeas (mães e outras cuidadoras) como um sistema de comunicação para ajudar umas às outras (“Empurre agora!” “Traga água!” ou para acalmar bebês). Ao longo de muitas gerações, essas vocalizações maternas poderiam se tornar mais elaboradas e compartilhadas por toda a comunidade. Isso ressoa fortemente com a “hipótese da língua materna” sugerida anteriormente pelo antropólogo Dean Falk, que propôs que as primeiras palavras surgiram da “fala de bebê” mãe-bebê. De acordo com Falk, quando as mães hominídeas primitivas tinham que colocar seus bebês no chão para forragear, elas os tranquilizavam e acalmavam com vocalizações melódicas (um precursor de canções de ninar ou fala suave). Esses sons emotivos – essencialmente uma forma antiga de linguagem materna – gradualmente adquiriram significado e estrutura, estabelecendo as bases para a verdadeira linguagem. Com o tempo, o que começou como uma comunicação entre mãe e filho se estendeu à família e ao grupo mais amplo, tornando-se uma linguagem plenamente desenvolvida compartilhada por todos.

Tais hipóteses destacam que as atividades sociais e de cuidado das mulheres poderiam ter sido fatores determinantes na evolução da cultura simbólica humana. Elas são baseadas em biologia evolutiva realista em vez de mito romântico, mas ainda elevam a importância das mulheres na história do “que nos faz humanos.”

Outra área de interesse é a inovação e a tecnologia: arqueologicamente, algumas das primeiras invenções culturais provavelmente vieram de mulheres. Por exemplo, a invenção de recipientes (cestos trançados, cerâmica) é frequentemente atribuída a coletores-artesãos, presumivelmente mulheres em muitos contextos paleolíticos e mesolíticos. O desenvolvimento da agricultura no Neolítico é amplamente considerado como iniciado por coletoras femininas que experimentaram o plantio de sementes. A domesticação de animais também pode dever algo às mulheres como manipuladoras de pequenos animais ou como aquelas que cuidam de animais órfãos. Embora as evidências diretas sejam escassas, isso se alinha com a observação de Schmidt de que “as mulheres estavam envolvidas na primeira cultivo de plantas” e que isso aumentou sua importância social, talvez dando origem à adoração de deusas em comunidades agrícolas primitivas. Mesmo o controle do fogo e a invenção da culinária – marcos cruciais na cultura humana – podem ser parcialmente creditados ao esforço feminino: a “hipótese da culinária” do primatologista Richard Wrangham argumenta que dominar o fogo para cozinhar alimentos foi fundamental para a evolução humana, e em muitas sociedades de forrageamento, as mulheres são as principais guardiãs da lareira e do conhecimento sobre alimentos vegetais. Embora não possamos saber qual sexo primeiro ferveu água ou assou inhames, é razoável supor que nutricionistas femininas desempenharam um papel tão grande quanto caçadores masculinos na culinária pré-histórica.

Uma teoria moderna que coloca explicitamente as mulheres no centro do nascimento da cultura é o trabalho provocativo de Chris Knight. Em Blood Relations: Menstruation and the Origins of Culture (1991), Knight sintetiza antropologia, biologia evolutiva e mitologia para argumentar que a primeira cultura simbólica humana foi criada pela solidariedade feminina. Baseando-se na ideia de uma “greve sexual,” Knight propõe que as fêmeas humanas primitivas sincronizavam sua ovulação e menstruação (talvez usando ciclos lunares como um relógio) e coletivamente negavam acesso sexual aos machos em certos momentos, a fim de compelir os machos a cooperar na caça e no compartilhamento de carne. De acordo com a hipótese de Knight, isso deu origem aos primeiros rituais e tabus – por exemplo, tabus menstruais, corpos pintados de vermelho simbolizando sangue, e a divisão ritualizada do tempo em fases “femininas” (proibidas) e “masculinas” (abertas). Ele imagina que durante o Paleolítico Superior (cerca de 40.000 anos atrás), essa dinâmica de greve e celebração liderada por mulheres estimulou a chamada “revolução simbólica” que muitos arqueólogos identificam (a súbita proliferação de arte, adornos pessoais, ritos funerários complexos, etc.) No cenário de Knight, a ação coletiva das mulheres forjou o contrato social: caçadores retornavam com carne que era distribuída durante festas pós-menstruais, cimentando um novo nível de aliança entre os sexos, mas nos termos das mulheres. Como resume uma análise, Knight argumenta que “as mulheres, por meio do sexo e do ritmo da menstruação, nutriram o impulso criativo primal da civilização e essencialmente criaram a cultura humana.” As evidências que Knight reúne variam das semelhanças dos mitos de criação (ele analisa o mito das irmãs Wawilak aborígenes, por exemplo, como uma alegoria de sincronia menstrual e a origem do ritual) ao comportamento de caçadores-coletores e primatas. Embora muitos antropólogos considerem a teoria de Knight especulativa, é uma tentativa séria de responder como um macaco biológico se tornou um humano cultural – e o faz colocando um grupo cooperativo de mulheres no ponto de transição, inventando as regras e símbolos que tornaram a sociedade possível.

Em uma nota diferente, estudos etnográficos e sociológicos de sociedades existentes às vezes revelam papéis femininos poderosos que podem refletir padrões ancestrais. A antropóloga Peggy Reeves Sanday, em sua pesquisa transcultural Female Power and Male Dominance (1981), identificou várias sociedades (dos Minangkabau em Sumatra Ocidental a certos grupos nativos americanos) onde as mulheres desfrutam de controle substancial sobre propriedade, herança e ritual, embora não governem formalmente sobre os homens. Sanday usou o termo “matriarcado” com cautela para descrever tais casos, definindo-o não como patriarcado em imagem espelhada, mas como um cenário onde os interesses femininos prevalecem nos assuntos sociais. Ela concluiu que, embora nenhuma sociedade conhecida seja estritamente matriarcal, há um espectro de status feminino, e algumas culturas podem de fato ser chamadas de gynocentric. Exemplos contemporâneos como os Mosuo da China (com suas famílias matrilineares e casamentos ambulantes) ou o mito das santas femininas Kabyle na Argélia mostram que a organização social centrada na mulher não é puramente uma fantasia – embora em cada caso, os homens ainda detenham algum poder político ou físico, impedindo uma verdadeira inversão do patriarcado.

Crucialmente, o consenso científico hoje não apoia a noção de uma civilização matriarcal passada no sentido literal. O que apoia é a visão de que as mulheres sempre foram integrais à história humana – como coletoras e inovadoras, como portadoras de cultura e linguagem, e como parceiras iguais (se não líderes) em transformações sociais chave. Como a Enciclopédia Britannica observa sucintamente, “nenhuma evidência antropológica foi encontrada até agora de uma sociedade em que as mulheres, como grupo, governaram os homens como grupo.” Mas existem evidências abundantes de sociedades primitivas com parentesco matrilinear e papéis religiosos ou econômicos importantes para as mulheres, e a teoria evolutiva reconhece cada vez mais a agência feminina (por meio da escolha de parceiros, criação de filhos e cooperação) como um motor da evolução humana. Em suma, a hipótese da “mãe da cultura” em sua forma forte permanece não comprovada, mas em uma forma mais fraca – que mães e avós, mulheres sábias e deusas, sempre estiveram na base do que nos torna humanos – encontra considerável apoio.

Conclusão#

A ideia de que as mulheres foram as originadoras da condição humana e fundadoras da cultura percorreu uma jornada complexa do mito à especulação e à análise científica. Começou no reino das histórias sagradas: contos de deusas e primeiras mulheres que deram à luz mundos, concederam leis e ensinaram artes. No século XIX, estudiosos como Bachofen transformaram essas histórias em uma grande teoria da história, imaginando uma época real em que a influência das mulheres era suprema e a cultura humana nasceu do direito materno. Essa tese ousada cativou muitos – Morgan, Engels e outros – que a misturaram com o conhecimento emergente para argumentar que a sociedade primitiva era centrada na mulher até que a propriedade privada ou novos deuses inclinassem a balança. Com o tempo, tanto as evidências quanto os ventos ideológicos mudaram. Antropólogos coletaram dados que refutaram um matriarcado universal simples, mas o fascínio pelo conceito persistiu, remodelado pelas preocupações de cada era: defensores vitorianos do patriarcado o descartaram; regimes totalitários o apropriaram ou distorceram; movimentos feministas o reinventaram como mito empoderador; e antropólogos o reexaminaram através da lente do comportamento de primatas, fósseis e estudos de parentesco.

O que emerge dessa história é uma apreciação mais rica do papel das mulheres na evolução humana que não requer um reino matriarcal literal. Mulheres como criadoras – de vida, certamente, mas também de estratégias de subsistência, linguagens de conforto, redes de compartilhamento e significado sagrado – sempre foram centrais para nossa espécie. À medida que nossa compreensão se aprofunda, descobrimos que a questão não é se as mulheres foram originadoras de aspectos da cultura, mas como e de que maneiras. Pesquisas modernas sugerem que desenvolvimentos como infância prolongada (e, portanto, educação), criação cooperativa e comunicação podem ter dependido tanto do cromossomo X quanto do Y. A “primeira mulher” dos mitos pode não ter governado sozinha, mas ela e suas contrapartes da vida real entre os primeiros Homo ajudaram a forjar a história humana – não em um matriarcado dourado que desapareceu sem deixar vestígios, mas no trabalho duradouro e indispensável de nutrir cada nova geração e sustentar os laços que tornam a cultura possível.

Fontes #

- Wawilak Sisters (Dreamtime) – mito de criação Yolngu

- Changing Woman – mito de origem Navajo

- Amaterasu – deusa do sol japonesa & ancestral imperial

Debate clássico sobre “matriarcado”#

- Johann Jakob Bachofen, Das Mutterrecht (1861)

- Visão geral da enciclopédia sobre Bachofen & recepção posterior

- Lewis Henry Morgan, Ancient Society (1877)

- Friedrich Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State (1884)

- Sir Henry S. Maine, Ancient Law (1861)

- John F. McLennan, Studies in Ancient History (1886)

- Edvard Westermarck, The History of Human Marriage (1891)

- Jane Ellen Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion (1903)

- Jane Ellen Harrison, Themis (1912)

- Robert Briffault, The Mothers (1931)

- Bronisław Malinowski, Sex and Repression in Savage Society (1927)

- Wilhelm Schmidt, The Origin and Spread of the World Cultures (1930)

- A. R. Radcliffe-Brown, “The Mother’s Brother in South Africa” (1924)

- E. E. Evans-Pritchard, “Some Remarks on the Early History of Kingship” (1930)

- Alfred Baeumler & Alfred Rosenberg – recepção de Bachofen na era nazista (visão geral)

- Cynthia Eller, The Myth of Matriarchal Prehistory (2000)

- Marija Gimbutas, The Goddesses and Gods of Old Europe (1974)

- Elizabeth Gould Davis, The First Sex (1971)

- Merlin Stone, When God Was a Woman (1976)

- Peggy Reeves Sanday, Female Power and Male Dominance (1981)

- Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo (1949) – crítica aos mitos do matriarcado

- Joan Bamberger, “The Myth of Matriarchy: Why Men Rule in Primitive Society” (1974)

Ângulos de primatologia, cuidados infantis e evolução da linguagem#

- Amy Parish, “Female Relationships in Bonobos (Pan paniscus)” (1996)

- Kristen Hawkes et al., “Grandmothering, Menopause, and the Evolution of Human Life Histories” (1997) PNAS

- Sarah Blaffer Hrdy, Mothers and Others (2009)

- Sverker Johansson, The Dawn of Language (2021)

- Dean Falk, “Prelinguistic Evolution in Early Hominins: Whence Motherese?” (2004)

- Chris Knight, Blood Relations: Menstruation and the Origins of Culture (1991)

FAQ#

Q 1. O que é a hipótese do “matriarcado primordial”? A. É a teoria, popularizada por J.J. Bachofen em 1861 e pensadores posteriores, de que as sociedades humanas primitivas passaram universalmente por uma fase em que as mulheres detinham poder social, político ou espiritual dominante (“Direito Materno”), frequentemente ligada à descendência matrilinear e à adoração de deusas, antes de serem substituídas pelo patriarcado.

Q 2. Existe prova científica de sociedades matriarcais antigas? A. Não. Embora muitos mitos apresentem figuras femininas poderosas e algumas sociedades sejam matrilineares ou matrifocais, o consenso acadêmico entre antropólogos e arqueólogos é que nenhuma evidência confirma uma era passada onde as mulheres sistematicamente governaram sobre os homens como grupo. O conceito agora é visto mais como uma teoria histórica ou mito em si.

Q 3. Se o matriarcado não era real, como os estudiosos veem os papéis das mulheres nas origens culturais hoje? A. A pesquisa agora se concentra em contribuições específicas e baseadas em evidências: a “hipótese da avó” (a longevidade feminina ajudando na sobrevivência dos descendentes), os prováveis papéis das mulheres na invenção da agricultura ou tecnologia primitiva (cerâmica, tecelagem), a importância da comunicação mãe-bebê nas origens da linguagem (hipótese da linguagem materna), e estratégias sociais femininas sugeridas pela primatologia (por exemplo, estudos de bonobos). As mulheres são vistas como agentes centrais na evolução e cultura, mas não necessariamente como governantes de um mundo matriarcal perdido.