TL;DR

- Mitos de um paraíso perdido ou “queda da graça”, envolvendo humanos perdendo a imortalidade/perfeição devido a transgressões (frequentemente envolvendo animais como cobras ou cães), são encontrados em toda a Eurásia (Semítica, Altaica, Uralica) e até mesmo na África.

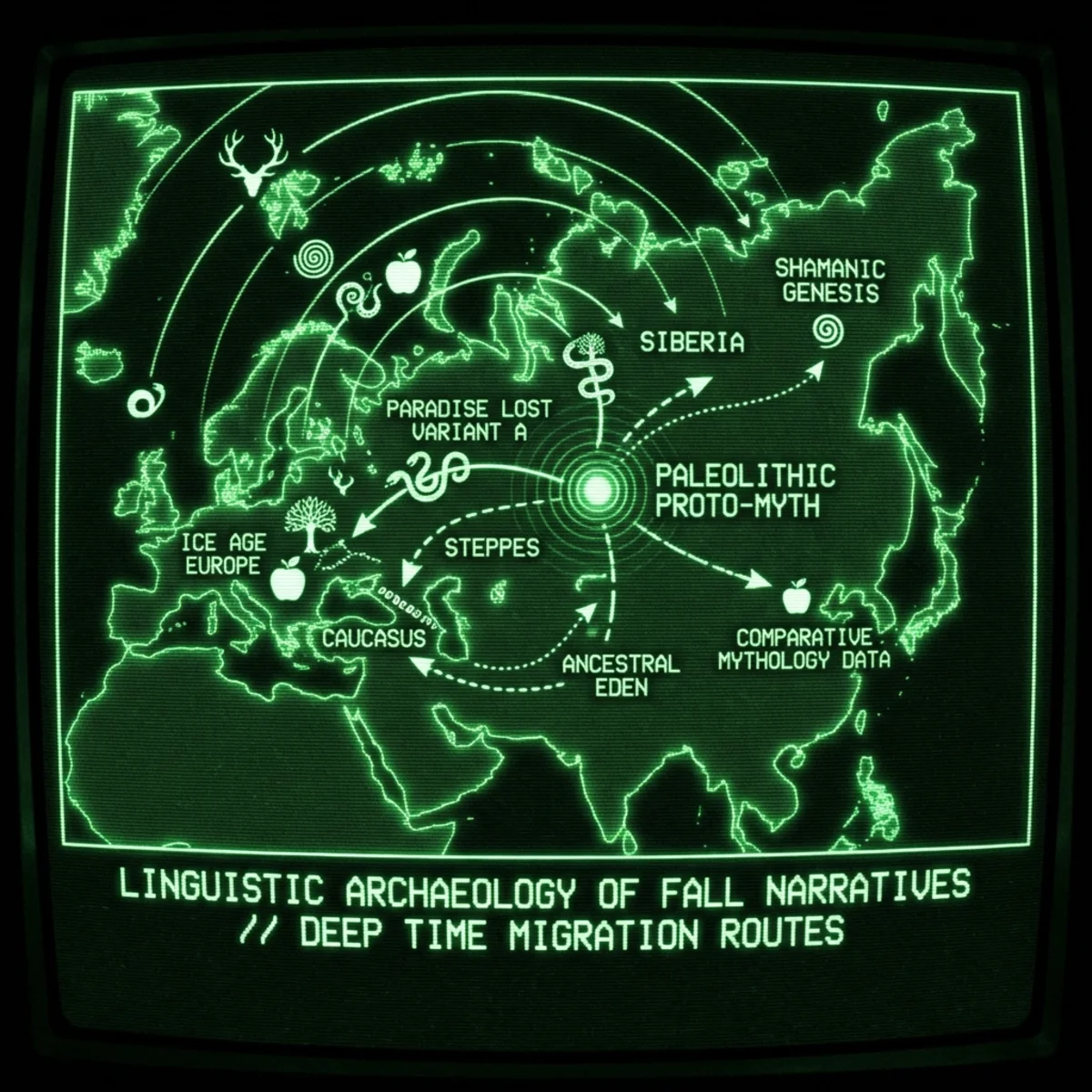

- A análise comparativa desses motivos (por exemplo, perda de pele/fur radiante, mensagens falhadas, animais trapaceiros) juntamente com ligações linguísticas sugere difusão a partir de um proto-mito comum originado no Paleolítico ou no início do Holoceno (~12.000+ anos atrás).

- Motivos como a Árvore do Mundo e números sagrados (sete, nove) também mostram paralelos eurasianos generalizados, sugerindo uma cosmologia antiga compartilhada.

- Evidências arqueológicas (por exemplo, Göbekli Tepe) e a conhecida longevidade das tradições orais (por exemplo, mitos aborígenes) apoiam a plausibilidade da continuidade mítica ao longo de vastas escalas de tempo, anteriores à difusão histórica conhecida de civilizações como a Babilônia.

- Isso sugere uma profunda herança humana compartilhada refletida em nossas histórias mais antigas sobre origens e mortalidade.

Caminhos Linguísticos da Difusão Mítica#

Um dos enigmas mais intrigantes na mitologia comparativa é a recorrência de motivos de “queda da graça” em culturas vastamente separadas. Das margens Samoyédicas da Sibéria aos corações semíticos do Oriente Próximo, encontramos mitos nos quais a humanidade perde uma perfeição original ou imortalidade devido a uma transgressão. Poderiam esses paralelos derivar de uma ancestralidade comum em tempos profundos? Evidências linguísticas sugerem que, à medida que as famílias linguísticas se espalharam durante a transição do Holoceno (~12.000 anos atrás), elas carregaram motivos míticos juntamente com empréstimos linguísticos e memórias ancestrais. Por exemplo, as línguas altaicas (um agrupamento controverso que inclui o turco e o mongólico) compartilham certos termos cosmológicos e temas míticos, assim como ramos da família urálica como o samoyédico, e até mesmo ramos afro-asiáticos distantes como o semítico. A difusão do mito pode ter acompanhado a difusão das línguas: uma tribo migrante não apenas carrega sua língua, mas também suas histórias. À medida que as bandas proto-altaicas atravessavam a estepe ou os primeiros pastores semíticos vagavam pelo Levante, eles podem ter transmitido mitos de criação tanto através da troca linguística quanto do casamento, deixando pegadas etimológicas ao lado das narrativas. Linguistas comparativos notaram, por exemplo, semelhanças impressionantes em palavras para conceitos cósmicos e seres sobrenaturais entre as línguas turcas e samoyédicas, sugerindo contato precoce ou origem comum. Esses sobreposições linguísticas fortalecem o argumento de que motivos míticos – como uma vestimenta humana primordial de luz ou pele – poderiam ter se difundido com comunidades de fala migrantes. Quando vemos um conto turco de uma perda “edênica” espelhado em um conto popular finlandês ou siberiano, somos tentados a olhar além da coincidência ou do empréstimo recente, e sim para uma proto-tradição carregada ao longo de antigas rotas linguísticas.

Crucialmente, a migração e a troca de mitos não precisam implicar um evento direto e único. Assim como as palavras são emprestadas, os mitos podem ser calqueados (traduzidos conceito por conceito) ou adaptados a novos léxicos culturais. Um mito semítico de um primeiro homem vestido de glória pode ser recontado por um vizinho persa ou turco em termos de pele ou unhas, preservando a estrutura mesmo quando a língua muda. Ao longo dos milênios, a estrutura de uma história arquetípica – um começo paradisíaco, um ato proibido, uma perda de inocência – pode persistir muito depois que as palavras originais são esquecidas. Assim, ao triangular evidências linguísticas (raízes compartilhadas, expressões paralelas e terminologia relacionada a mitos), vemos a sombra de uma disseminação de mitos que corresponde ao ramificação das famílias linguísticas desde o final do Pleistoceno. Os grupos altaicos, urálicos/samoyédicos e semíticos, apesar de suas diferenças, todos abrigam ecos de uma história que talvez tenha sido contada ao redor de fogueiras em uma era muito anterior, em uma língua agora extinta, mas ancestral para essas famílias.

Motivos Míticos Comparativos: Da Pele à Queda#

O conteúdo desses mitos fortalece o argumento para uma fonte comum. Um número notável de culturas tem um conto no qual os humanos originalmente tinham uma cobertura protetora – seja uma pele de pelo, uma pele radiante de luz ou uma concha de “pele de unhas” – e a perderam devido a um ato proibido ou um truque instigado por um animal. No folclore turco e siberiano, os humanos foram moldados pelo Criador em um estado de potencial imortalidade, e seus corpos eram imaculados. Um motivo recorrente entre os povos turcos é que os primeiros humanos foram feitos de argila e deixados para secar, vigiados por um cão fiel. No mito mongólico dos povos altaicos, o Pai Céu (Tenger) encarregou um cão de guardar os corpos humanos recém-formados. Originalmente, esse cão era sem pelos e podia falar. Enquanto o Criador estava ausente, um espírito maligno (frequentemente identificado com Erlik, o senhor do submundo) veio sob a forma de uma serpente ou demônio para inspecionar esses novos seres. O cão vigilante, embora leal, foi tentado: o intruso ofereceu ao cão um casaco de pele para mantê-lo aquecido durante o frio, em troca de simplesmente olhar para os humanos. O cão cedeu – permitiu que a serpente/demônio se aproximasse dos humanos e recebeu um belo manto peludo como recompensa. Mas essa barganha aparentemente inocente teve consequências catastróficas: o maligno cuspiu nas formas humanas ou de outra forma as profanou, roubando-lhes a imortalidade pretendida ao afligi-las com doença e morte. Quando o Criador retornou, encontrou sua criação arruinada – humanos agora destinados à mortalidade – e o cão usando um casaco de pele roubado. Como punição, o cão foi feito para perder seu poder de fala e carregar um odor desagradável em sua pele, condenado a seguir os humanos como servo em vez de guardião. Nessas variantes altaicas, vemos assim os humanos perdendo uma “cobertura protetora” original e sua chance de perfeição, devido a um pacto proibido entre seu guardião (cão) e um tentador (cobra/demônio). Notavelmente, um motivo muito semelhante é encontrado entre os povos fino-úgricos a oeste: em um conto Mansi e finlandês, o homem era quase perfeito e imortal, até que o Diabo transferiu a cobertura peluda do homem para o cão, simultaneamente amaldiçoando o homem com mortalidade ao cuspir nele. A ubiquidade dessa história – que se estende da taiga siberiana ao Báltico – sugere uma herança mítica compartilhada em vez de invenção independente.

Nas tradições semíticas, o motivo assume uma forma mais espiritual, mas permanece reconhecidamente paralelo. Lendas judaicas e islâmicas antigas (elaborando sobre a história bíblica de Adão e Eva) descrevem a vestimenta original de Adão não como pele, mas como algo maravilhoso: uma radiância ou uma vestimenta luminosa descrita como uma “pele de unhas” que brilhava como a luz do dia. Um Midrash (Pirqe de Rabbi Eliezer) pergunta explicitamente: Qual era a vestimenta do primeiro homem? A resposta: “Uma pele de unhas e uma nuvem de glória o cobriam. Mas quando ele comeu do fruto da árvore, a pele de unhas foi arrancada e ele ficou nu”. Em outras palavras, antes da Queda, os corpos de Adão e Eva tinham uma cobertura dura e brilhante – frequentemente interpretada como sendo como unhas ou chifres – que os tornava luminosos e imortais. Após a transgressão (comer o fruto proibido), eles perderam essa cobertura de glória. Algumas tradições judaicas adicionam uma reviravolta fascinante: Deus então vestiu o exilado Adão e Eva com vestes feitas da pele da serpente – efetivamente um triste lembrete do que foi perdido. Em um Targum (tradução aramaica do Gênesis), as “vestes de pele” que Deus dá são explicadas como “vestes de honra da pele da serpente”, substituindo a pele original semelhante a unhas que havia sido retirada. Aqui novamente está o padrão: os humanos tinham um invólucro protetor (um sobrenatural neste caso), mas uma cobra e um ato proibido causaram sua remoção. Tudo o que resta da cobertura primordial, diz uma lenda, são as unhas nos dígitos humanos – um vestígio tênue para nos lembrar de nosso estado anterior.

Surpreendentemente, mitos semelhantes são encontrados muito além da Eurásia, sugerindo uma profundidade temporal que transcende a história registrada. Muitos povos africanos contam uma história de como a morte se tornou o destino dos humanos através de um erro ou trapaça de um animal. O mito Zulu relata que no início, o Criador (Unkulunkulu) enviou um camaleão com a mensagem à humanidade de que “Os homens não devem morrer”. No entanto, o camaleão era lento e demorou no caminho. Impaciente, o Criador despachou um lagarto rápido (ou em algumas versões, uma lebre ou um cão) com uma nova mensagem: “Os homens devem morrer”. O mensageiro veloz chegou aos humanos primeiro, e assim a morte foi estabelecida no mundo. Quando o camaleão finalmente chegou com as boas novas originais de imortalidade, já era tarde demais – os humanos já haviam aceitado a mortalidade como seu destino. Variações desse mito da “mensagem que falhou” se estendem por toda a África subsaariana, com diferentes animais desempenhando os papéis (um camaleão e um lagarto nas histórias Bantu, ou um cão e um sapo nos contos Khoisan). Em cada caso, a perda da imortalidade ou de uma rejuvenescimento perpétuo pela humanidade (frequentemente simbolizada pela cobra trocando de pele) é atribuída a uma confusão cósmica ou ato de desobediência envolvendo animais. Alguns estudiosos apontaram que o motivo africano da cobra trocando de pele para renovar sua juventude – enquanto os humanos não – é uma inversão do que “deveria ser”. De fato, as cobras receberam o dom da renovação contínua que os humanos deveriam ter. Uma conhecida história Khoisan (Bosquímanos) conta sobre a lua enviando uma mensagem aos humanos de que eles serão como a lua – periodicamente renascidos (como a lua cresce novamente) – mas a lebre (ou cão) embaralha a mensagem para dizer que eles morrerão e não retornarão, e como punição a lua atinge o lábio da lebre, dividindo-o (explicando assim o lábio fendido da lebre). Embora os detalhes de superfície diferem, a estrutura central alinha-se com os mitos eurasianos: um plano original para a imortalidade ou invulnerabilidade humana, frustrado pela tolice ou malícia de uma criatura, resultando em nosso estado mortal atual.

A vasta disseminação geográfica desses motivos – do Kalahari à tundra siberiana, da estepe mongol ao Vale do Jordão – sugere fortemente que são antigos. É concebível que essas histórias emanem de um proto-mito contado pelos primeiros Homo sapiens no Paleolítico Tardio, que então divergiu à medida que as populações se espalharam e perderam contato. Difusões históricas posteriores (por exemplo, a disseminação de histórias babilônicas ou bíblicas) não podem facilmente explicar, por exemplo, por que um pastor de renas Nenets na Rússia Ártica acreditaria que os humanos perderam sua pele devido à traição de um cão, ou por que um ancião Zulu na África do Sul sustentaria independentemente que o atraso de um camaleão nos custou a vida eterna. O método comparativo revela um conjunto de arquétipos míticos: humanos originalmente radiantes ou peludos; um intermediário animal (cobra, cão, camaleão, etc.); uma ação proibida (comer um fruto, permitir que um demônio cuspa, entregar a mensagem errada); e um resultado trágico (a perda da imortalidade ou graça). A consistência desse esqueleto narrativo sugere uma origem comum em vez de acaso.

Números Sagrados e Árvores Cósmicas: Sete, Nove e o Eixo do Mundo#

Além das narrativas de queda da graça, outro padrão transcultural intrigante é o significado mitológico de certos números (especialmente sete e nove) e a imagem de uma grande árvore com ramos diferenciados ou sagrados. Em muitos mitos altaicos (turcos e mongóis), a estrutura do cosmos é descrita com precisão numérica. Por exemplo, um relato mongol fala de “um céu de nove andares, uma terra de nove andares e nove rios” criados no início. O número nove aparece repetidamente como um símbolo de completude ou extensão cósmica – uma provável ressonância da importância do número na cosmologia da Ásia Central. Da mesma forma, sete aparece como um número sagrado: mitos turcos falam de sete sóis que uma vez brilharam e tiveram que ser abatidos para deixar um; e xamãs do Altai à Sibéria frequentemente descreviam os céus em sete camadas ou níveis. De fato, a jornada xamânica em algumas culturas siberianas era vista como uma ascensão por uma árvore de bétula com sete ramos, cada ramo representando um dos sete reinos celestiais. A Árvore do Mundo da cosmologia xamânica nessas regiões às vezes era explicitamente dita ter sete galhos, frequentemente com uma ave de rapina empoleirada no topo e uma serpente enrolada nas raízes. Tal imagem lembra estranhamente outras árvores míticas – o Yggdrasil nórdico com uma águia e um dragão (Nidhogg) em suas extremidades, ou mesmo a Árvore Bíblica no Éden com uma serpente tentadora abaixo e, em algumas interpretações cristãs, um Espírito Santo em forma de pomba acima. A recorrência da dupla guarda – uma criatura acima e uma criatura abaixo – em símbolos de árvore da vida é notável. Na arte e lenda altaica, isso frequentemente assumia a forma de uma criatura do mundo superior (como um pássaro, simbolizando o céu ou a alma) e uma criatura do mundo inferior (como uma cobra, simbolizando a terra ou o submundo) cooperando para guardar ou constituir o eixo cósmico.

Os números sete e nove em si convidam à investigação comparativa. Por que um xamã Buryat fala de nove camadas celestiais, e um hino mesopotâmico antigo fala dos “sete céus”, e um texto irlandês medieval dos “nove avelãs da sabedoria” por um poço sagrado? Alguns pesquisadores propuseram que os primeiros povos eurasianos herdaram uma espécie de mitologia numérica de uma fonte comum – possivelmente refletindo observações astronômicas (sete corpos celestes visíveis, fases da lua, etc.) ou simplesmente um dispositivo narrativo compartilhado. Nas tradições turcas, tanto sete quanto nove são sagrados: épicos medievais uigures mencionam árvores de nove galhos e nove luzes celestiais, ao lado de sete sendo um número de conclusão para festas e ritos. A presença de uma “Árvore de Nove Galhos do Cosmos” no mito turco, plantada pela divindade primordial Kayra Khan, é um paralelo especialmente impressionante às árvores que abrangem o mundo de outras culturas. Evoca a ideia de que, no passado distante, uma proto-mitologia incluía uma árvore cósmica conectando o céu e a terra com uma contagem específica de galhos ou níveis. Isso poderia ter sido uma metáfora para a totalidade do cosmos conhecido – uma maneira de mapear a paisagem espiritual – e o fato de que aparece com simbolismo numérico semelhante em tradições distantes (dos Evenks da Sibéria que honram sete galhos, ao antigo Oriente Próximo onde a árvore sagrada estava ligada a sete céus, à árvore nórdica com talvez nove mundos) sugere uma continuidade antiga em vez de empréstimo tardio. Até mesmo a dupla guarda de cobra e cão pode ser vista através dessa lente: considere o Cérbero grego, um cão de várias cabeças frequentemente retratado com serpentes ao redor do pescoço e uma cauda de serpente, guardando o submundo – um possível eco de um motivo mais antigo que emparelha cães e serpentes como guardiões de limiares. No folclore iraniano zoroastriano, encontramos dois cães guardando a ponte Chinvat para o além, e um dragão (cobra) como o adversário do divino. O cão e a cobra altaicos na história da criação (um encarregado de guardar a vida, o outro trazendo morte) podem ser um microcosmo desse dueto simbólico mais amplo de cão = protetor da vida e cobra = emissário da morte/renovação.

Números como sete e nove provavelmente alcançaram status sagrado independentemente em várias culturas, mas o complexo específico de “cosmos em camadas de sete (ou nove) + árvore do mundo + guardiões de cobra e pássaro/cão” é tão específico que aponta para conexões muito antigas. Podemos imaginar um mito do início do Holoceno contado por um proto-xamã: ele descreve uma grande árvore com raízes no submundo e galhos sustentando os muitos níveis do céu; ele diz que há uma serpente na base, talvez a fonte do conhecimento terreno ou imortalidade, e um grande guardião com rosto de cão mais acima; ele fala do mundo superior subdividido em sete ou nove zonas, cada uma talvez a morada de certos espíritos ou ancestrais. À medida que os descendentes desse xamã se espalharam – alguns para a Anatólia e Mesopotâmia, alguns para as florestas siberianas, alguns para as estepes – eles mantiveram a ampla visão cosmológica, mas a adaptaram ao seu ambiente local e gênio. Daí os mesopotâmicos dão aos galhos da árvore do mundo o número sete (um número ricamente atestado na cosmologia babilônica), os povos turcos favorecem nove (um número profundamente embutido na tradição real e ritual turca), mas ambos derivam de uma visão mítica uma vez unificada.

Além da Babilônia: Rastreando uma Proto-Tradição Paleolítica#

É tentador para os estudiosos atribuir mitos comuns à difusão histórica conhecida – por exemplo, a disseminação de histórias mesopotâmicas através do Crescente Fértil (como a história do dilúvio do Épico de Gilgamesh pode ter influenciado a Bíblia Hebraica, ou como o dualismo persa influenciou mitos fino-úgricos de Deus vs Diabo). No entanto, os motivos que examinamos parecem muito arcaicos e generalizados para serem totalmente explicados por interações da Idade do Bronze ou do Ferro. O mito da queda da graça com cobras e cães, e a árvore cósmica com números sagrados, carregam uma ambiência do Paleolítico e início do Neolítico; eles dizem respeito a condições humanas fundamentais (vida, morte, perda de inocência) e usam animais que estavam entre os primeiros companheiros ou adversários dos humanos (cães, cobras, talvez refletindo domesticação precoce e medo primordial). Essas qualidades sugerem que os elementos míticos estavam em vigor antes do surgimento das civilizações clássicas da Babilônia ou do Egito Faraônico – talvez no final da última Era do Gelo, quando caçadores-coletores e proto-agricultores no Oriente Próximo começaram a se congregar em comunidades maiores e formular cosmologias elaboradas.

O argumento para uma fonte do Paleolítico ou início do Holoceno é reforçado ao considerar o que sabemos desse período de transição. Por volta de ~12.000 anos atrás, os climas estavam mudando dramaticamente à medida que a Era do Gelo terminava. As populações humanas experimentaram convulsões: os níveis do mar subiram, as migrações de caça mudaram e, crucialmente, os primeiros experimentos com vida assentada e agricultura ocorreram. Esta é a era de Göbekli Tepe no sudeste da Anatólia (atual Turquia) – um local cerimonial monumental datado de cerca de 9600 a.C. (mais de 11.000 anos atrás) onde sociedades primitivas construíram círculos de pedra com pilares em forma de T adornados com esculturas de animais. Notavelmente, entre as ricas esculturas em Göbekli Tepe, encontramos relevos de cobras (em abundância), bestas rosnando, aves de rapina e figuras totêmicas abstratas. Um pilar famoso mostra um baixo-relevo esculpido do que parece ser uma árvore cósmica ou poste com galhos, ladeado por figuras misteriosas e animais. Embora não possamos “ler” essas esculturas como um texto direto, elas indicam fortemente uma cosmologia na qual essas criaturas desempenhavam papéis simbólicos. É tentador pensar que os sacerdotes ou xamãs de Göbekli Tepe, que se reuniam sob os santuários no topo da colina no limiar do Holoceno, poderiam estar contando histórias sobre uma grande árvore que sustentava o céu, sobre como a humanidade uma vez comungou com os animais, mas caiu em desgraça. O sudeste da Anatólia, no nexo dos continentes, poderia muito bem ter sido um berço de mitos onde os ancestrais de diferentes povos (alguns que se tornariam indo-europeus, alguns semíticos, alguns talvez tribos inclinadas aos altaicos movendo-se para o norte) trocaram e elaboraram contos durante o amanhecer da agricultura.

A disseminação da Neolitização – a transição para a agricultura – do Oriente Próximo para fora fornece um mecanismo para a disseminação mítica. À medida que a agricultura irradiava da Anatólia e do Levante para a Europa (a migração dos agricultores da Anatólia) e para o leste, para o Irã e Ásia Central, ela trouxe não apenas novos métodos de subsistência, mas também práticas rituais e estruturas míticas ligadas aos padrões cíclicos de semeadura e colheita, vida e morte. Mitos de uma era dourada perdida ou uma queda primal podem ressoar com a memória dos primeiros agricultores de um paraíso de caçadores-coletores perdido; o motivo de humanos uma vez terem um manto de pele ou escamas poderia até ecoar uma vaga lembrança de tempos em que os humanos viviam mais como criaturas selvagens entre os animais. Alguns antropólogos especularam que o mito da queda edênica (o homem perde a imortalidade por pecado) simbolicamente reflete a transição de uma vida de forrageamento despreocupada em harmonia com a natureza para a vida trabalhosa da agricultura, sobrecarregada por trabalho e mortalidade. Quer se subscreva ou não a essa interpretação específica, é claro que à medida que a cultura neolítica se espalhou, também o fizeram ideias religiosas complexas. Vemos a continuidade de certos símbolos: a cobra, por exemplo, torna-se o emblema dos poderes regenerativos da terra em muitos cultos agrícolas primitivos (da iconografia da deusa-mãe do Oriente Próximo aos mitos chineses de Nuwa). No entanto, a cobra também é a enganadora no Éden e a cuspidora nos contos siberianos – sugerindo uma ambivalência muito antiga associada a essa criatura, que poderia ter sido debatida em cultos proto-neolíticos. Os primeiros locais do sudeste da Anatólia e o corredor Levantino (lar da cultura Natufiana, primeiros domesticadores do cão por volta de 14.000 anos atrás) destacam-se como uma provável zona mitogênica: o lugar e o tempo onde as relações humano-animal (como o novo papel do cão como parceiro do homem, ou a presença da cobra nas primeiras aldeias assentadas) foram negociadas em termos míticos.

Ao postular uma proto-tradição no início do Holoceno, podemos explicar melhor por que esses motivos são tão refratários a influências posteriores. Por exemplo, o mito altaico da “traição do cão” não se encaixa perfeitamente em nenhuma fonte escrita conhecida da Mesopotâmia ou de outro lugar; parece ter vida própria, transmitido oralmente na estepe. Se fosse apenas um empréstimo tardio de, digamos, uma fonte zoroastriana ou cristã, esperaríamos mais sinais reveladores (como nomes específicos ou elementos moralizantes) comuns a essas tradições letradas. Em vez disso, o conto parece elementar, quase como uma história de “assim foi” com uma moral (“não confie no Tentador”, “é por isso que os cães cheiram mal”, etc.) enxertada em uma perda cosmológica. Esse caráter terreno e explicativo é típico de tradições orais muito antigas. Da mesma forma, as histórias africanas da mensagem falhada de imortalidade são provavelmente extremamente antigas – alguns estudiosos argumentaram que poderiam datar da saída original da humanidade da África, dezenas de milhares de anos atrás, dado que versões são encontradas tanto na África quanto na Melanésia. Embora isso possa ser especulativo, sublinha um ponto-chave: mitos podem perdurar muito mais do que pensávamos, sobrevivendo através de mudanças linguísticas e migrações.

Corroborações Arqueológicas e de Tempo Profundo#

O registro arqueológico, embora mudo, oferece pistas que reforçam a plausibilidade da continuidade mítica profunda. Mencionamos Göbekli Tepe como uma dessas pistas, com sua menagerie esculpida e arquitetura possivelmente simbólica. Outro local, Çatalhöyük (na Anatólia, 7º milênio a.C.), apresenta murais e figuras, incluindo leopardos e uma figura feminina divina – talvez iterações iniciais de mitologia posterior. À medida que a agricultura se espalhou, também o fizeram certos símbolos: cerâmica pintada dos primeiros agricultores do Oriente Próximo frequentemente inclui cobras e um motivo de “árvore da vida” com linhas ramificadas. Na estepe e na Sibéria, as camadas mais antigas da religião indígena (como reconstruídas a partir do folclore posterior) falam de um mundo antes da ordem presente, de pilares do céu e árvores do mundo, sugerindo que o conceito pode datar de quando essas regiões foram primeiro assentadas por humanos modernos no final da Era do Gelo. A continuidade do mito é ainda apoiada pelo campo da arqueogenética: agora sabemos que houve movimentos populacionais significativos na pré-história que poderiam carregar mitos com eles. Por exemplo, evidências genéticas mostram uma expansão de povos do Oriente Próximo para a Europa e Ásia Central durante o início do Neolítico. Se essas pessoas carregavam um mito de um paraíso perdido ou uma árvore sagrada, podem ter semeado as sementes desse mito onde quer que fossem. Mais tarde, os Yamnaya (proto-indo-europeus da estepe, c. 3000 a.C.) expandiram-se amplamente, provavelmente trazendo seus próprios mitos de deus do céu e matador de dragões que poderiam ter se sincretizado com mitos mais antigos do Oriente Próximo – mas intrigantemente, até mesmo o mito indo-europeu tem traços latentes do motivo da “imortalidade perdida” (por exemplo, o mito grego de Zeus retirando a imortalidade da Idade de Prata, ou o mito védico da cobra e águia lutando pelo ambrósia da imortalidade).

Para estender ainda mais o período de tempo, podemos considerar o que psicólogos evolucionistas e antropólogos chamam de “paradoxo sapiens” – o enigma do intervalo entre o surgimento do Homo sapiens (humanos anatomicamente modernos por volta de 200.000 anos atrás) e a plena expressão do comportamento e cultura modernos muito mais tarde. O professor Colin Renfrew chamou isso de Paradoxo Sapiens: por que demorou tanto para os humanos desenvolverem a agricultura, cidades e alta civilização, mesmo que nossos cérebros estivessem prontos muito antes? Uma resposta proposta é que os humanos viveram no modo ricamente simbólico da mitologia e ritual muito antes da civilização, mas esses quadros míticos apenas gradualmente deram origem a mudanças materiais. Em outras palavras, nossos ancestrais paleolíticos há 40.000 anos já estavam tecendo mitos complexos – talvez sobre as origens da morte, o papel dos animais, a estrutura do cosmos – no entanto, esses mitos viviam na cultura oral, deixando poucos vestígios arqueológicos até começarem a ser expressos em formas duráveis (como os pilares de pedra de Göbekli Tepe ou as pinturas rupestres de Lascaux). O Paradoxo Sapiens permite a possibilidade de que a mesma história pudesse ser contada por dezenas de milhares de anos, especialmente se tivesse importância ritual. Se os aborígenes australianos podem transmitir descrições precisas da geografia costeira por 7.000 anos em linhas de canções, não é implausível que um mito sobre por que os humanos morrem (uma questão tão fundamental quanto qualquer outra) pudesse persistir por 12.000 anos ou mais. De fato, as histórias do Tempo do Sonho aborígene frequentemente contêm elementos de um tempo primordial quando os humanos ainda não eram totalmente humanos, quando animais e pessoas compartilhavam formas – um conceito não muito diferente da ideia eurasiática de um estado original de unidade e subsequente queda ou separação. Algumas narrativas do Tempo do Sonho falam de seres ancestrais que gradualmente “fixaram” o mundo em sua forma atual, às vezes através de erros ou transgressões, após o que a comunicação direta entre humanos e o reino espiritual foi cortada. Isso ressoa com a noção de uma era dourada perdida ou uma queda da graça.

Além disso, a continuidade do mito é apoiada por descobertas recentes de que alguns contos aborígenes codificam com precisão eventos como erupções vulcânicas que ocorreram há cerca de 37.000 anos – possivelmente as narrativas verdadeiras mais antigas conhecidas. Se as sociedades humanas podem preservar a memória de uma erupção vulcânica por trinta milênios, elas também podem preservar narrativas mais abstratas por períodos comparáveis. A mitologia, ao que parece, pode estar entre os artefatos culturais mais duráveis – mais duradoura do que qualquer língua ou império.

Todas essas peças – distribuições linguísticas, motivos comparativos, indícios arqueológicos e casos extremos de longevidade oral – convergem para uma conclusão provocativa: que os mitos de queda da graça e criação em toda a Eurásia (e até além) provavelmente derivam de uma proto-tradição comum enraizada no início do Holoceno, se não antes. Essa tradição teria surgido no cadinho do mundo pós-glacial, talvez dentro ou perto do Crescente Fértil, onde tantas linhagens profundas de cultura se cruzam. À medida que as pessoas se moviam, comerciavam e contavam histórias, o proto-mito se ramificou em variantes locais, mas nunca morreu completamente porque falava de preocupações humanas universais. A cobra e o cão, criaturas que compartilham nosso habitat e inflamaram nossa imaginação, tornaram-se símbolos duradouros – às vezes vilões, às vezes ajudantes – para explicar nossa condição mortal. Os números sete e nove acompanharam o conhecimento ritual inicial, possivelmente chaves mnemônicas em canções de ensino xamânicas que com o tempo se tornaram fato cosmológico no mito. E a imagem da grande árvore permaneceu alta no psiquismo humano, um símbolo natural para conectar a terra e o céu e mapear a arquitetura invisível do mundo espiritual.

O Paradoxo Sapiens e o Tempo do Sonho: Continuidade Mítica no Tempo Profundo#

Para apreciar plenamente a profundidade temporal que estamos propondo, é preciso ampliar a perspectiva para incluir como mito e ritual funcionam em sociedades tradicionais. Mitos não são meramente entretenimento; eles frequentemente formam a carta de uma visão de mundo e identidade cultural, especialmente em sociedades não letradas onde o conhecimento deve ser memorizado e executado. Quanto maior a dependência societal de um mito (por exemplo, para explicar por que devemos morrer, ou por que temos que realizar certos ritos funerários para lidar com essa realidade), maior o incentivo para transmiti-lo fielmente através das gerações. Essa força conservadora pode tornar os quadros míticos surpreendentemente estáveis. Os estudos da antropóloga Polly Wiessner sobre histórias à luz do fogo de caçadores-coletores, por exemplo, mostram que histórias moralizantes ou de origem são contadas com grande cuidado pela precisão e são menos sujeitas a mudanças do que, digamos, fofocas diurnas. Agora, considere que todos os humanos experimentaram a “queda da graça” da mortalidade – toda cultura tem que lidar com a origem da morte. É lógico que uma explicação convincente, uma vez formulada, seria retida com especial tenacidade. O conceito de Tempo do Sonho entre os povos aborígenes australianos incorpora essa ideia de continuidade: o Tempo do Sonho é uma era sagrada na qual o mundo foi moldado, e ao cantar ritualmente as canções e contar as histórias, as pessoas mantêm o plano do mundo na memória. Podemos dizer que para muitas culturas eurasiáticas, havia uma espécie de conceito de Tempo do Sonho ou era mítica também – um tempo em que os humanos conversavam com animais, ainda não usavam peles ou roupas, talvez brilhassem com uma luz interior, até que uma transgressão mudou tudo. Ao recontar ritualmente como essa transgressão aconteceu (seja Eva mordendo a maçã ou o cão aceitando o casaco de pele ou o camaleão demorando), cada cultura reafirma as regras que agora governam a vida (mortalidade, trabalho, a necessidade de se comportar, etc.). Tais histórias centrais não são facilmente descartadas; elas se adaptam, sim, mas de maneiras muito conservadoras.

É aqui que o Paradoxo Sapiens encontra a mitologia: pode ser que mitos sofisticados precederam a agricultura e as cidades, e em vez de o mito ser um subproduto tardio da civilização, a civilização foi em parte um desdobramento de mitos há muito mantidos que forneceram um quadro para uma organização social maior. O paradoxo de Renfrew destaca que por dezenas de milhares de anos, os humanos tinham os mesmos cérebros capazes de arte, religião e sociedade complexa, mas viviam principalmente em pequenos grupos. O que mudou? Uma visão é que a cultura cumulativa – incluindo narrativas míticas – gradualmente cruzou um limiar onde a cooperação em larga escala (através da crença compartilhada) se tornou possível. É concebível que a crença em uma origem comum e uma queda da graça fosse uma ideia tão difundida que ajudou a unir as comunidades do início do Holoceno. Se tribos vizinhas acreditavam que todas vinham do mesmo Primeiro Ancestral que perdeu a imortalidade, poderiam sentir alguma afinidade ou pelo menos entender os rituais umas das outras (assim como ilhas polinésias díspares compartilhavam mitos de origem que facilitavam a compreensão inter-ilhas). Assim, proto-mitos poderiam ser uma cola que antecede e antecipa a cola mais material da agricultura ou escrita.

A presença de análogos do Tempo do Sonho na Eurásia reforça que a continuidade mítica pode abranger profundidades temporais incríveis. Considere a possibilidade de que a ideia de “pele de unhas” na história adâmica – que provavelmente alcançou forma escrita na Antiguidade Tardia – possa realmente preservar uma memória de uma crença do Neolítico Pré-Cerâmica do Crescente Fértil, que por sua vez pode remontar a símbolos xamânicos do Paleolítico Superior. Afinal, a arte rupestre do Paleolítico Superior frequentemente apresenta humanos com atributos animais e vice-versa; alguns teóricos interpretam certas pinturas rupestres como representando xamãs meio transformados em bestas ou vice-versa. Isso está tematicamente relacionado ao conceito de que as primeiras pessoas tinham qualidades animalísticas (pelo, garras, etc.) que mais tarde perderam. Talvez um contador de histórias original ao redor de uma fogueira, notando como as cobras trocam de pele ou como os insetos mudam de exoesqueleto, tenha criado uma analogia: “Era uma vez, homens e mulheres podiam sair de sua pele e serem jovens novamente como aquela cobra, mas porque desobedeceram ao Deus Supremo, agora apenas a cobra pode fazer isso e nós não podemos.” O público desse contador de histórias lembrou-se disso, contou a seus filhos, e 500 gerações depois, mesmo após migrar para novas terras e falar novas línguas, os descendentes ainda estão contando essencialmente essa história – agora talvez dizendo “Adão e Eva uma vez tiveram uma segunda pele brilhante, mas a perderam quando pecaram,” ou “Nossos ancestrais eram peludos e imortais até que o trapaceiro estragou tudo.” Tal é o poder e a resistência do mito.

Conclusão#

Reunindo os fios da linguística, mitologia comparativa e arqueologia, chegamos a um retrato de um proto-mito eurasiático compartilhado (e talvez pan-humano): uma grande narrativa formulada no alvorecer nebuloso do Holoceno, quando as geleiras recuaram e os primeiros templos foram erguidos. Essa narrativa abrangia a origem do mundo, o lugar especial dos humanos nele e a razão de nossa mortalidade. Seus principais motivos – um estado primordial de graça (frequentemente simbolizado por uma cobertura física como pelo, pele radiante ou unhas longas), uma transgressão ou erro frequentemente envolvendo interlocutores animais (uma cobra que tenta, um cão que falha em seu dever, um camaleão que chega tarde), e a consequente perda de imortalidade ou glória – reverberam através dos mitos de dezenas de culturas separadas por vastas distâncias e milhares de anos. A recorrência de números sagrados (sete e nove) e a imagem de uma árvore cósmica com níveis guardados apontam ainda mais para uma estrutura mítica coerente que era surpreendentemente difundida. Embora contatos históricos posteriores e empréstimos (como a influência da civilização mesopotâmica ou religiões mundiais) certamente tenham redistribuído e re-enfatizado algumas dessas histórias, eles não podem explicar totalmente as profundas semelhanças que examinamos. Em vez disso, essas semelhanças são melhor explicadas por uma origem comum: um mito ou conjunto de mitos contados por humanos modernos primitivos, provavelmente dentro ou ao redor da Ásia Próxima (o cruzamento da África, Europa e Ásia), que sobreviveu em forma fragmentária mas reconhecível até hoje.

Em essência, os mitos de queda da graça e histórias de criação da Eurásia são como cognatos linguísticos – palavras relacionadas em diferentes idiomas que derivam de uma proto-palavra. Assim como os linguistas reconstroem proto-línguas comparando línguas filhas, podemos tentar reconstruir aspectos de uma proto-mitologia comparando esses cognatos narrativos. Fazer isso sugere que as histórias mais antigas da humanidade têm raízes verdadeiramente antigas, remontando não apenas às mitologias da Idade do Bronze ou Neolítica que frequentemente creditamos (como as de Sumer ou Babilônia), mas a uma cosmologia pré-literária dos caçadores-coletores do Paleolítico-Epipaleolítico que testemunharam o fim da Idade do Gelo. Essas pessoas antigas, encontrando um mundo de mudanças dramáticas, aparentemente formularam histórias tão profundas e memoráveis que todas as vicissitudes da história desde então não as apagaram, apenas as transformaram.

As implicações de tal longevidade no mito são profundas. Isso significa que quando lemos uma linha no Gênesis sobre uma serpente e uma queda, ou ouvimos um ancião siberiano contar como o cão perdeu sua voz, podemos estar captando um vislumbre direto da mente de nossos ancestrais remotos – um fio contínuo de imaginação e significado que nos conecta àqueles que viveram 500 gerações atrás. Também sublinha uma herança humana comum: no nível do mito, há menos verdadeiros estranhos do que pensamos. Um camponês sumério, um escaldo viking, um nômade turco e um bosquímano san poderiam todos se solidarizar sobre a chance perdida de imortalidade e acenar para a esperteza (ou traição) dos animais que selaram nosso destino. Em um momento em que buscamos o que une a humanidade, talvez um lugar para olhar sejam nossas lendas mais antigas – pois nessas veneráveis histórias, todos compartilhamos a memória de um paraíso há muito tempo, e o sonho (ou arrependimento) do que poderíamos ter sido.

Fontes#

- Annus, Amar. The Mesopotamian Precursors of Adam’s Garment of Glory and Moses’ Shining Face. 2011. (In Alter Orient und Altes Testament, Band 390/1).

- Berezkin, Yuri. “The Dog, the Horse, and the Creation of Man.” Folklore: Electronic Journal of Folklore, vol. 56, 2014.

- Encyclopædia Britannica. “Finno-Ugric religion: Mythology.” Britannica.com. (Accessed 2025).

- Leeming, David. Creation Myths of the World: An Encyclopedia. 2nd ed., ABC-CLIO, 2010.

- Renfrew, Colin. Prehistory: The Making of the Human Mind. Modern Library, 2008. (Discusses the Sapient Paradox).

- Tyson, Peter. “Ancient Aboriginal stories preserve history of a rise in sea level.” Scientific American, 2015.

- Witzel, Michael. The Origins of the World’s Mythologies. Oxford University Press, 2012.

- Yakut, Turar. Myths and Legends of Siberia. (Translated folklore collection), 1987. (Contains Altaic creation accounts).

- Zulu Origin Story (Bantu oral tradition). Big History Project, Khan Academy, 2015. (Original myth text “Men must not die”).

FAQ#

Q1. Qual é a principal afirmação do artigo? A. Um proto-mito de “queda da graça” – perda da imortalidade após uma transgressão envolvendo animais – já estava circulando pela Eurásia (e até mesmo África) no final do Paleolítico / início do Holoceno e mais tarde se ramificou nas diversas histórias de criação que conhecemos hoje.

Q2. Que evidências sugerem uma origem compartilhada em vez de invenção paralela? A. Motivos sobrepostos (pele/fur radiante perdido, trapaceiro cobra-ou-cão, árvore cósmica com céus de 7 ou 9 camadas) aparecem no folclore semítico, altaico, urálico e banto; palavras-chave míticas semelhantes se agrupam ao longo das dispersões de famílias linguísticas do Holoceno, e sítios neolíticos iniciais (por exemplo, Göbekli Tepe) retratam os mesmos animais e simbolismo de árvore.

Q3. Por que a cobra e o cão são tão proeminentes em várias versões? A. Ambos os animais estavam no limiar humano-vida selvagem: cobras encarnavam perigo e renovação cíclica (troca de pele), enquanto cães domesticados precocemente policiavam acampamentos. Mitos os retratam como guardiões/traidores para dramatizar a chance perdida da humanidade de vida perpétua.

Q4. O que há com os números sagrados sete e nove? A. Eles provavelmente codificavam cosmologia xamânica – camadas do céu, ramos da Árvore do Mundo – e serviam como âncoras mnemônicas; o mesmo cosmograma numérico ressurge de ritos de poste de bétula siberianos aos “sete céus” mesopotâmicos, apontando para uma continuidade profunda.

Q5. Como um mito oral pode sobreviver 10.000 + anos? A. Histórias de origem de alto risco tornam-se liturgia ritual: repetidas em iniciações, cantadas como genealogias e associadas a tabus morais. Casos etnográficos (por exemplo, contos aborígenes de elevação do mar precisos após 7 ky) mostram que a transmissão ritual apertada pode preservar narrativas através dos milênios.