TL;DR

- ミュラーの見解: 19世紀の言語学者マックス・ミュラーは、インド・ヨーロッパの蛇神話(例えばヴリトラ)を、言語の衰退から生じた自然の力(暗闇、嵐の雲)の寓意であり、文字通りの蛇ではないと見なした。

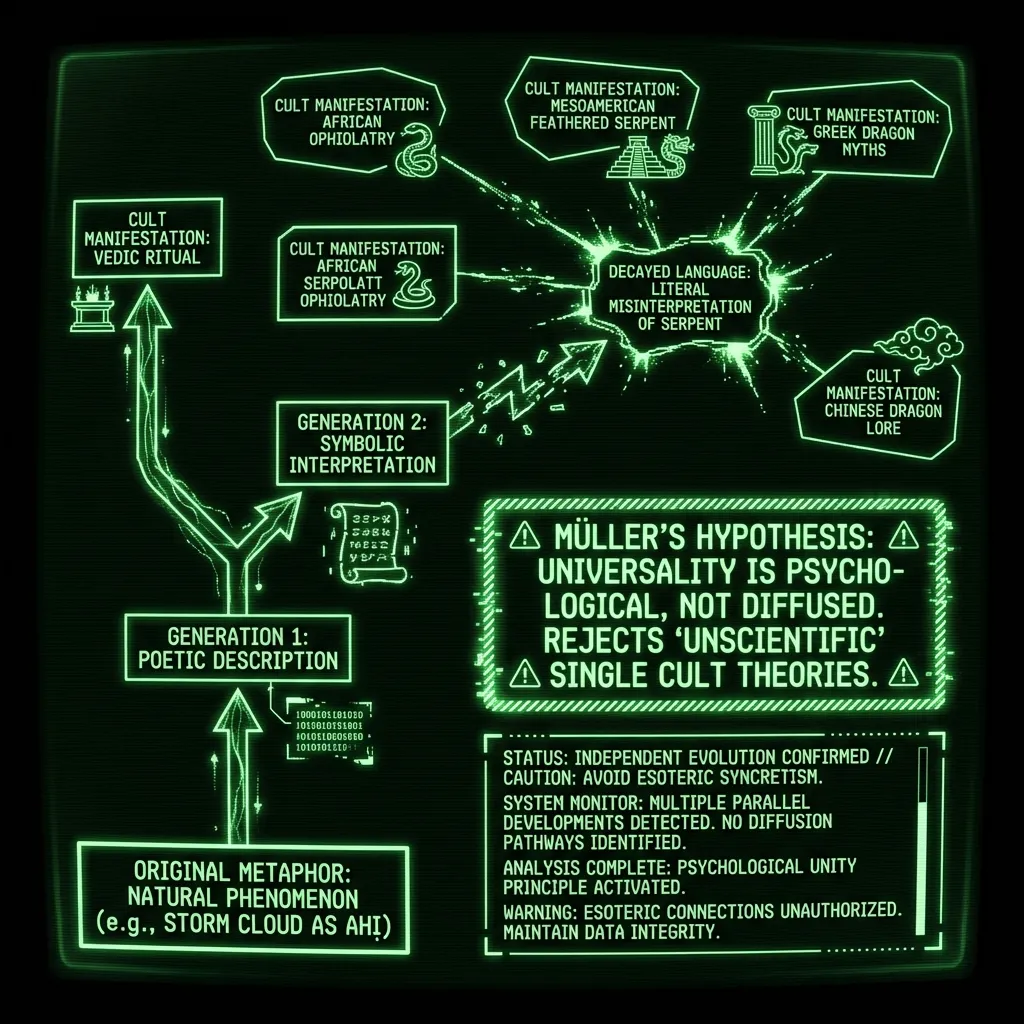

- 普遍性の疑問: ミュラーは、蛇崇拝のほぼ普遍的な存在を認めつつも、単一の、拡散した世界的な蛇崇拝の理論を否定し、類似性を独立した心理的傾向に帰した。

- アーリア起源: ミュラーは、ヴェーダの伝統には独自の蛇信仰(光の天敵)があり、それが後に地上の蛇の崇拝に発展したと主張し、非アーリア人からのみ借用されたわけではないとした。

- 異文化間の象徴性: 蛇は広く再生/不死(脱皮)、知識(エデン、アスクレピオス)、肥沃(地/水のつながり)、永遠のサイクル(ウロボロス)を象徴するが、解釈は劇的に異なる(神対悪魔)。

- 社会技術: 蛇崇拝は、タブー(蛇を殺さない)を確立し、儀式(ナーガ・パンチャミ)を通じてグループのアイデンティティを強化し、社会的役割(司祭/巫女)を創出し、道徳を媒介することで社会的に機能する。

- 深いパターンと矛盾: 蛇は生命/死、知恵/欺瞞、混沌/秩序の二重性を体現する多面的な原型であり、文化的な不安や価値観を反映している。

マックス・ミュラーのナーガとサルパ崇拝に関する言語学的見解#

19世紀の言語学者で神話学者のフリードリッヒ・マックス・ミュラーは、言語と比較神話学の観点から蛇崇拝を考察した。彼の見解では、インド・ヨーロッパの伝承における多くの古代の「蛇」は、元々象徴的なものであり、文字通りの蛇ではなかった。例えば、ミュラーは、リグ・ヴェーダのアヒ(「蛇」)ヴリトラが、インドラによって倒されたドラゴンであり、生命を与える水を妨げる暗闇や嵐の雲を表していると観察した。1 彼は、ヴェーダの賛歌におけるそのような蛇は「実際の蛇として受け取ることはできず、暗い夜や黒い雲の危険な子孫を意味するに過ぎない」と強調した。2 言い換えれば、サンスクリット語のナーガ(蛇の存在)やサルパ(蛇)は、初期の詩において単なる爬虫類ではなく、宇宙的または気象的な力を指していた。ミュラーの言語学的分析は、したがって、蛇神話を自然の象徴として位置づけた。つまり、太陽神が克服しなければならない迫り来る夜、干ばつ、または嵐を詩的に表現したものである。

ミュラーはこの理論をインド・ヨーロッパの伝統全体に拡張した。彼は、英雄または雷神と蛇/ドラゴンの対決(ヴェーダのインドラ対ヴリトラ、デルフィのアポロ対ピュトン、北欧神話のトール対ヨルムンガンドなど)の繰り返しの神話を観察し、自然現象の古代の比喩に共通の起源を見出した。3 ミュラーの解釈では、蛇は通常**「光の敵」であり、勝利した太陽や嵐の神によって踏みつけられる混沌や暗闇の悪魔であった。4 この言語学的視点は、多くの神話が衰退した言語から生じたというミュラーの広範な理論と一致している。つまり、日の出、嵐、夜の詩的な描写が後の世代によって文字通りに受け取られるようになったということだ。したがって、彼は初期の蛇の伝説を寓意**として見なした。巻きつくドラゴンは動物学的な蛇ではなく、暗闇を表す言語的なメタファーであり、後に文字通りの怪物として誤解された。

蛇崇拝: 普遍的なカルトか文化的偶然か?#

ミュラーは、蛇が世界中の多くの文化で崇拝または敬われていることをよく知っていた。ほぼ普遍的と言ってもよいほどである。(ある現代の学者は、「蛇のカルトは広範にわたっており、特にインドの伝統において重要である」と述べ、ヘブライ聖書(エデンの蛇)からバビロニアのギルガメシュ叙事詩に至るまで登場すると指摘している。5)しかし、ミュラーは単一の「蛇のカルト」がすべての人々に拡散したという単純な考えを拒否した。『ドイツの作業場からのチップ』第5巻で、彼は異なる宗教を結びつける普遍的な蛇崇拝の基盤の理論を明確に批判した。例えば、彼はジェームズ・ファーガソンの、スカンジナビアのオーディン崇拝とインドの仏教が「木と蛇の崇拝」の共通の基盤から成長したという主張に異議を唱えた。6 ミュラーはそのような主張を引用し、それを「非科学的」で誤解を招くものとラベル付けした。7 彼は、ブッダの母マーヤーとマーキュリーの母マイアを共通の蛇伝承の証拠と見なすことや、古代スコットランドで「蛇崇拝の痕跡」を見つけることを仏教の影響の証拠とすることなど、表面的な類似性は**「反論されずに通過することはできない」と警告した。8 ミュラーの評価では、人間の文化は独立して蛇を崇拝するかもしれないが、それには単一の歴史的なカルトや移動が背後にあるわけではない。要するに、彼は蛇崇拝をほぼ普遍的な分布**として認めたが、これを共通の心理的および象徴的傾向に帰した。

特に、ミュラーは、蛇崇拝が完全に「非アーリア的」であるという考え(彼の同時代の一部が持っていた)を微妙に修正した。ファーガソンのような学者は、インド・ヨーロッパ人(アーリア人)は元々蛇のカルトを持っていなかったと主張し、それを「トゥラニアン」または先住民の慣習として見なし、アーリア人が後に採用しただけだとした。9 ミュラーはこれに部分的に異議を唱えた。彼は、アフリカの野蛮人の粗野な**「蛇崇拝」** – 蛇をトーテムやフェティッシュとして文字通りに崇拝すること – が初期のアーリア人には異質であったことを認めた。10 しかし、彼はまた、蛇の力への信仰がヴェーダの伝統において最初から存在していたことを指摘したが、それは異なる形であった。11 ヴェーダのインド人は、インドの蛇崇拝部族と接触するずっと前から、神聖または悪魔的な蛇(例えば、空の蛇ソーマやアシュヴィンの蛇の敵)について語っていた。ミュラーは、**「蛇への信仰はヴェーダに起源があった」**と主張し、最初はそれらの蛇は天体的または大気的であり、「太陽神の敵であり、まだ地上の毒蛇ではなかった」12 後の時代には、この信仰がより具体的な蛇の供儀儀式に発展し、蛇の霊を鎮めるための供物が行われるようになった。この発展を彼は「完全にアーリア的」と見なし、外部の影響を必要としないと考えた。13 彼は、インドの宗教における血の供犠や蛇崇拝のような野蛮なものを単に非アーリアの影響に責任転嫁することを「最も怠惰な手段」と呼んだ。14

要するに、ミュラーは蛇崇拝を文化を超えた現象として見ていた。それは、類似した想像力と宗教的衝動の産物であり、単一の神学ではないと考えた。彼はそれを比較的な意味でほぼ普遍的と見なし(インドからギリシャ、アフリカまで、蛇は大きな存在感を持つ)、これらの慣習を遺伝的に結びつける過度に推測的な理論を拒否した。各文化の蛇伝承はそれぞれの文脈で研究されるべきだが、根底にある心理的テーマは共有されているかもしれない。

神学、心理学、または生態学? ミュラーの蛇崇拝の枠組み#

ミュラーは主に蛇崇拝を神話的および心理学的な観点から捉えた。比較宗教学者として、彼は生態学的な要因(例えば、地域における蛇の物理的な存在)よりも、人間の心が自然を神話化する方法に興味を持っていた。彼の著作は、心理学と言語が鍵であることを示唆している。すなわち、初期の人々はどこでも蛇に対して恐怖と畏敬の念を抱き、言語を通じてそれに超自然的な意味を付与した。神学的には、ミュラーは蛇を「アーリア的」な意味での高位の神(天空の父や太陽神)とは見なさず、むしろ蛇のカルトを*「自然宗教」の一例と見なした。自然の物体や動物の崇拝であり、しばしばアニミズムやフェティシズムに関連付けられる。彼の『宗教科学講義』では、ミュラーは「アフリカの信仰、その奇妙な蛇と石の崇拝」についても言及し、インド・ヨーロッパ人のより抽象的な神々と対比させた。15 彼はすべての信仰が内的な一貫性を持っていることを尊重しつつも、文字通りの蛇崇拝をより原始的で恐怖に基づく*献身と見なし、畏敬、恐怖、または性的魅惑の心理的反応から生じたと考えた。

重要なのは、ミュラーの蛇の象徴に対する解釈が自然主義的であり、道徳主義的ではなかったことだ。彼は蛇崇拝を主に神学的な意味で(例えば、すべての文化におけるサタンや救世主の象徴として)捉えず、人々が自然の力や心理的状態を擬人化する方法の結果として見た。夜の雷雨が神話の中でドラゴンになり、蛇が守る治癒の泉が蛇神の神社になる。毒蛇の恐怖が村の蛇崇拝を生む。ミュラーの分析では、心理的動機 – 蛇の危険性への恐怖、優雅さと長寿への賞賛、または潜在的なファルス/性的畏敬 – が、多くの社会が蛇を神聖視した理由の中心であった。

ミュラーが**「アーリア的」な蛇崇拝のアプローチ(比喩的、天空志向、最終的に哲学化された)と「野蛮な」アプローチ(実際の蛇の偶像化)の間に線を引いたことは示唆的である。16 これは宗教の進化心理学のようなものを示唆している。彼は、初期のヴェーダの人々が蛇を詩的/精神的な意味で語った(神話的想像力の段階)と考えたのに対し、後の一般的なヒンドゥー教やアフリカのアニミズムは実際にコブラにミルクを与えたり、寺院にニシキヘビを飼ったりするかもしれない(儀式的な鎮静の段階、より本能的な心理学と地域の生態学によって駆動される)。後者の場合、実用的な生態学と恐怖が役割を果たす – 例えば、インドやアフリカでは、蛇が致命的であったり有益であったりする可能性があるため、蛇を敬うことが一般的である。ミュラーはそのような慣習を認め(彼はインドで彼の同時代の人々が実際のコブラを崇拝していることを否定しなかった)、それを「後の発展」**として文脈化した。17 全体として、彼の枠組みは、蛇崇拝が神話として始まり(自然の力を説明し、象徴的に支配しようとする試み)、二次的にカルト的実践になったというものであった(心理的恐怖、鎮静、そしておそらく生態学的有用性 – 例えば、村人を噛まないように蛇を喜ばせる – が前面に出てくる)。

本質的に、ミュラーは蛇崇拝を神話と心理学の交差点として捉えた。蛇は異なる人々によって神聖に高められた自然に強力な象徴であり、宗教的思考の段階に応じて、比喩的な「暗闇の悪魔」として、または文字通りの聖なる動物として。彼は生態学的または物質的要因にほとんど重点を置かず、言語、象徴、そして人間の心が自然に対する畏敬/恐怖をどのようにして蛇のカルトを生み出したかに焦点を当てた。

前近代の伝統における異文化間の蛇の象徴性#

世界中で、蛇は前近代社会の神話や儀式を通じて滑り込んでいる。実際、蛇の象徴性は非常に広範であり、ある学者はそれを「古代宗教の中でほぼ普遍的」と評した。18 広大な海によって隔てられた文化が、蛇を神聖で謎めいた存在として収束した – ただし、蛇の意味は劇的に異なる場合がある。以下に、いくつかの地理的な例を挙げて共通のテーマを追跡する。

南アジアと東南アジア#

インドでは、蛇またはナーガが深く敬われている。ヒンドゥー教の神話では、半神的な蛇の存在(ナーガ)が地下の川に住み、宝物を守っているとされる。蛇はしばしば再生、死、そして死後の世界を象徴する。なぜなら、蛇は皮を脱ぎ、「再生」するからである。19 民間の慣習においても、蛇は敬われている。インド全土で彫刻されたコブラの神社が見られ、人々はこれらの像に食べ物を捧げる。コブラを殺すことはタブーであり、伝統的に、コブラが誤って殺された場合、それは人間の葬儀のように火葬される。20 このような崇拝は、ヒンドゥー教仏教文化の拡散とともにインドを超えて東南アジアに広がった。例えば、カンボジアの伝説では、地元のナーガの王女ソーマがインドのバラモンと結婚し、インドの移民と土地の蛇のカルトの結合を象徴している。21 今日でも、多くの東南アジアの寺院にはナーガの彫刻(多頭の蛇の神)が門にあり、インドのナーガ・パンチャミのような年中行事では蛇がミルクの供物で祝われる。共通のテーマは、蛇が生命を与える水、肥沃、富の守護者として見られ、安全と繁栄のために供儀されるべき存在であるという見方である。

メソアメリカ#

古代メソアメリカ文明では、蛇は最も偉大な神々の一つに昇華された。アステカ、マヤ、その前身の文明は、羽毛のある蛇を崇拝した。ナワトル語ではケツァルコアトル、マヤ語ではククルカンとして知られる。この神は、ケツァルの羽で飾られた壮大な蛇として描かれ、興味深い二元性を体現していた。ミュラーが喜ぶかもしれないように、それは空と地を結びつけた。羽はその天上的な神性を示し、蛇の形はその地下的、地上的な側面を示した。22 羽毛のある蛇は、創造、風、肥沃、知識に関連付けられていた。現代メキシコのテオティワカンでは、この神に捧げられたピラミッド(羽毛のある蛇の神殿)があり、そのファサードには爬虫類の頭が並んで彫られている。23 後のアステカの伝承では、ケツァルコアトルは文明の持ち主として崇められ、人類に学問と暦を与えた神とされた。この慈悲深いイメージは、インド・ヨーロッパの神話の恐ろしい蛇とは対照的である。メソアメリカの蛇は、悪魔ではなく、しばしば文明の英雄や創造者として描かれた。これは、蛇の象徴性がいかに流動的であるかを示している。ここでは、蛇は主に死の象徴ではなく、神聖な知恵と多産の象徴であった。

アフリカ(サハラ以南)#

アフリカ全土で、蛇は様々な形で崇拝され、しばしば虹、川、祖先の霊と結びつけられている。西アフリカでは、ベナンのヴードゥン(ブードゥー)蛇神ダンゲ(ダン)が有名な例である。ウィダの町では、ニシキヘビの神殿があり、そこでは生きた王室のニシキヘビが信者の間を自由に這い回ることが許されている。24 虹の蛇ダンのイメージは、この強力な神への賛辞として町中に貼られている。ダンは霊界と生者の間の神聖な仲介者と見なされている。25 このコミュニティでは、蛇が道を横切るのを見ることは非常に良い運とされ、動物は恐れられるのではなく、敬意を持って扱われる。26 これらのアフリカの蛇のカルトは通常、蛇を慈悲深い守護者と多産の精霊として描いている。例えば、ベナンでは、蛇は平和、繁栄、知恵を象徴しており、インドで牛が尊重されているのと同様である。27 東に進むと、他のアフリカの伝統では、世界を取り囲んだり雨をもたらしたりする虹の蛇(例えば、一部のバントゥーやコイサンの神話で)が語られている。これらの神話は、蛇を生命を与える水と部族の継続性と密接に結びつけている。人類学者は、多くのアフリカ社会で特定の蛇種(例えばニシキヘビ)がクランのトーテムとして採用され、決して害されず、しばしば餌を与えられたり住まわされたりしていることを指摘しており、社会的な絆と自然との親和性を強化している。

近東と地中海#

古代近東には、後に聖書や古典的な伝承に影響を与えた蛇のカルトや象徴が存在した。メソポタミアでは、蛇は不死と隠された知識の象徴と見なされていた。脱皮によって再生するためである。シュメール人は、治癒と多産の蛇神ニンギシュジダを崇拝し、しばしば杖に巻きついた蛇として描かれた(後にギリシャ・ローマのカドゥケウスのシンボルに反映される)。28 青銅器時代のカナン人は蛇の像を崇拝し、考古学者は古代パレスチナの神殿で銅製の蛇の偶像を発見している。29 エジプトでは、コブラ(ウラエウス)がファラオの王冠を飾り、神聖な王権の象徴とされ、女神ワジェトは土地を守るコブラとして描かれた。一方、ギリシャの宗教は、デルフィの地竜ピュトンや、蛇を倒すヘラクレスやアポロの英雄的な偉業を記憶している。興味深いことに、ギリシャにはポジティブな蛇のイメージもあった。医学の神アスクレピオスは巻きついた蛇を持つ杖を持ち、家庭の神々はしばしば友好的な蛇で表された。アテネの都市は、エレクテイオン神殿に神聖な蛇を飼っており、これは英雄王エレクトニオスに関連付けられていた。この蛇が月に一度の食物供物を拒否すると、都市にとって重大な前兆と見なされた。30 したがって、地中海世界では、蛇は守護者と敵対者の両方になり得た。神託や治癒を与える者であり、または倒されるべき怪物であった。この二重性は後にユダヤ・キリスト教の伝統において、モーセの治癒の青銅の蛇とエデンの誘惑の蛇の対立として結晶化した。

これらのいくつかの例から、前近代社会が蛇に豊かな意味を付与していたことが明らかである。創造者、破壊者、守護者、またはトリックスターとして、蛇は文化的価値観や恐怖のキャンバスとなった。その多様性は驚くべきものである。一つの文化の崇拝される虹のニシキヘビは、別の文化の悪魔的なドラゴンである。しかし、ほぼどこでも特定のパターン(そして偶然の一致)が現れる。これがミュラーや他の人々が比較的なアプローチが正当化されると感じた理由を示唆している。蛇は普遍的に例外的な生き物であり(足がなく、滑らかで、時には致命的で、時には長命である)、したがって象徴的な使用に容易に貸し出された。私たちは一貫して蛇が水、地、肥沃(彼らは地面や水辺の穴に頻繁に出入りする)と関連付けられ、再生(脱皮)、知恵(静かな観察、逃げる動き)、危険(毒、絞殺)と結びつけられているのを見ている。これらの実際の蛇の固有の特性が神話の中で超自然的な領域に増幅される。

社会技術としての蛇崇拝#

その象徴的な重要性を超えて、蛇のカルトは**「社会技術」としても機能しており、規範を形成し、コミュニティの行動を規制している。蛇の崇拝は、宗教の名の下に非常に実用的な社会的目的を果たすことができる。明らかな機能の一つは、タブーと倫理規範の内面化である。例えば、蛇崇拝が根付いた地域では、しばしば蛇を殺すことがタブー**となる(特に崇拝される種)。インドでは、コブラを傷つけることは禁止されており、偶然の死でさえ葬儀によって償われることを見た。31 このような規範は、恐れられる生き物を保護するだけでなく、人間の攻撃性を方向付ける。人々は恐怖を克服し、動物を尊重するよう教えられ、攻撃するのではなく敬うようになる。実際、蛇のカルトは非暴力の形を暗黙のうちに含んでいる(少なくとも神聖な動物に対して)。これは生態学的な利益(害虫を制御する種の保護)や道徳的な利益(生命への畏敬の念の促進)をもたらすことができる。同様に、ベナンのウィダでは、ニシキヘビの神ダンの崇拝は、ニシキヘビが家庭内で無害に這い回り、発見された場合は優しく神殿に戻されることを意味している。これは、通常は恐ろしい生き物が宗教的な敬意のために人間と共存する驚くべき例である。32 コミュニティは、蛇が幸運をもたらし、害を与えてはならないと信じて団結し、社会的調和(蛇との遭遇に関する争いがない)と、蛇が道を横切るときの共有された祝福感を育む。33

蛇崇拝はしばしば儀式や祭りを伴い、グループのアイデンティティを強化する。多くの文化には年中行事の蛇祭りがあり(例えば、インドのナーガ・パンチャミでは姉妹が兄弟の幸福を祈り、西アフリカのヴードゥンの儀式ではニシキヘビが行進されて敬われる)。これらの集まりは社会的な接着剤として機能する。人々は共通の畏敬の念の中で集まり、神聖なものの前で一時的に個人的な対立を脇に置く。儀式は精巧であり得る – 生きた蛇と踊り、蛇の神社にミルク、卵、またはアルコールを捧げ、蛇の像を行列で運ぶ。34 これらの慣習は、調整と感情的な投資を必要とするため、コミュニティの行動を規制し、感情を方向付けるのに役立つ。特に攻撃性と恐怖は制御された表現に変換される。村人が恐怖に駆られて蛇を狩るのではなく、儀式的に「餌を与え」、それを鎮めるために歌を歌う。蛇の危険なエネルギーは文化的な枠組みの中で飼いならされる。心理学的には、コミュニティはその不安を蛇に投影し、儀式を通じてそれを解決する – 一種のカタルシスまたは攻撃性の安全弁。例えば、干ばつや病気が発生した場合、互いに対立するのではなく、コミュニティは怒った蛇の霊を非難し、集団で鎮静の儀式を行うことで内部の統一を維持するかもしれない。

蛇のカルトはまた、行動を構造化する社会的役割を伴うことが多い。多くの伝統では、特定の人々(司祭、巫女、またはシャーマン)のみが神聖な蛇を扱ったり、その意志を解釈したりすることができる。これは受け入れられた社会的階層と労働の分業を生み出す。蛇の巫女 – 例えば、インドの一部で蛇の偶像を運ぶ独身の女性や、ベナンでニシキヘビを世話するヴードゥンの司祭 – は尊敬される地位を持ち、女性や特定のクランの地位を高めることができる。蛇の守護者の姿を通じて、社会は価値観を伝える。蛇を扱う勇気、純潔(しばしば蛇の司祭は食事や性的禁欲の規則を守る)、そして蛇の「言語」や動きを知ることは占いに似ている。神話でさえ規制的な役割を果たす。例えば、有名なギリシャの神託は、アポロが蛇ピュトンを倒した後に設立されたとされるデルフィの神託であった。しかし、デルフィの巫女(ピュティア)は蛇の力を取り入れた – 彼女は地の蛇にインスパイアされたと信じられるトランス状態で神託を伝えた。この神話と儀式は、神の力でさえ蛇の精神の吸収とともに来ると古代ギリシャ人に伝え、間接的に(人間の)巫女の権威と神託のトランスの実践を強化した。

このようにして、蛇崇拝は知識と規範をエンコードする社会制度として機能する。それはコミュニティに環境との相互作用の方法を教えることができる(例えば、我々の作物をネズミから守る神聖な蛇を殺してはならない)、そして特定の衝動(恐怖、暴力)を畏敬と共同の祝祭に昇華する方法を教えることができる。蛇はしばしば人間と霊の世界の間を漂うため、道徳的な仲介者としても機能する。多くの民話は、蛇を傷つけると神々を怒らせるが、世話をすると報われると警告している(例えば、コブラを保護し、その納屋が繁栄で祝福されるというインドの伝承)。このような物語は、抽象的な原則ではなく、具体的で感情的に共鳴する象徴を通じて倫理的な行動を促進する – 蛇はあなたを覚えており、罰するか報いるだろう。ある意味で、蛇はコミュニティの基準を強制する常に見守るトーテムになる。

神話学的、人類学的、記号学的洞察: 深いパターンと矛盾#

蛇の象徴性の多くの糸を組み合わせると、特定の深いパターンが明らかになる – そして驚くべき矛盾も。神話的には、蛇はほぼどこでも自然と生命の周期的なリズムを喚起する。彼らは再生と不死の象徴であり(皮を脱ぎ、再び「再生」するため)、しばしば永遠の生命の秘密を守る存在として現れる。メソポタミアのギルガメシュ叙事詩では、蛇が英雄から不死のハーブを盗み、すぐに若返ることで、蛇を長寿と再生に結びつけている。35 同様に、エデンの蛇は善悪の知識を提供し、人類に知的な再生をもたらすが、致命的な代償を伴う。これがもう一つのパターンを導く: 蛇は知識の守護者として。メソアメリカのケツァルコアトルの宇宙的な知恵、アスクレピオスの蛇の医療知識、または聖書の蛇の狡猾さなど、これらの生き物はしばしば秘密の知識や神託の真実を持つとされる。記号学的には、蛇が割れ目や隙間に潜み、突然現れたり消えたりする習性が、隠された知恵と神秘の象徴として完璧であると主張することができる。

ほぼ普遍的なモチーフとして、蛇が多産の象徴として登場します。ニニアン・スマートが指摘するように、蛇はしばしば二重の多産の側面を持ちます。それは部分的にはその男性器の形状によるものであり、部分的には「生命を与える地」(土壌、洞窟、石の下)に住んでいるためです。36 地中海からインドにかけての多産の女神たちは、しばしば蛇を伴っています。例えば、古代クレタでは、ミノアの蛇の女神(裸の胸を持ち、両手に蛇を持つ)の像は、再生と家庭の多産に対する支配を表していると考えられます。インドでは、蛇は雨と収穫に関連付けられています。ナーガはモンスーンの雨をもたらし、生殖とも関連しています(多くの夫婦が子供を求めて蛇の神々に祈ります)。蛇=男性器=多産という記号的な結びつきは、いくつかの文化では非常に直接的ですが、他の文化では蛇の水との関連がそれを多産の保証者にしています(水は地球の種であるため)。特に、創世記の否定的な蛇でさえ多産と絡んでいます。この物語の直後に、イブが出産の痛みを罰せられることで、人間の生殖に対する敵対的な方法で蛇が結びつけられています。

おそらく最も深遠な象徴的パターンは、蛇が永遠のサイクルの象徴としての役割を果たすことです。ウロボロス、自分の尾を飲み込む蛇のイメージは、多くの伝統(古代エジプトから錬金術の写本まで)に現れ、始まりと終わりの統一、創造と破壊の概念を具現化しています。世界を取り囲む蛇(ノルウェーのヨルムンガンドやヒンドゥー教のヴィシュヌが休むシェーシャなど)は、存在が囲まれ、周期的に更新されるという概念を伝えています。これは完全性と無限の肯定的な象徴であるかもしれませんが、時間の貪欲な性質の思い出でもあります(尾を飲み込む蛇は、生命と死のサイクルにおける自己破壊を暗示することがあります)。ある意味で、常に再現する蛇は季節のサイクルを反映しています:冬眠し、出現し、「死に」、再生し、土地の農業的な死と再生を反映しています。

しかし、これらのパターンには、文化が蛇を解釈する方法における明確な矛盾が伴います。ある文化の崇拝される創造者は、別の文化では悪魔です。これは、西アフリカやネイティブアメリカンの肯定的な蛇の伝承と、ユダヤ・キリスト教の蛇の悪魔化との対比において最も顕著です。聖書では、エデンの蛇は人間を惑わしたためにすべての生き物の中で呪われ、サタンの原型—欺瞞的で邪悪なもの—となります。しかし、後のグノーシス派のセクトはこの見方を逆転させ、抑圧的な神に対抗する知識(グノーシス)の持ち主として蛇を称賛しました。この知恵の提供者対欺瞞者という対立は、蛇の意味の極端な可塑性を示しています。単一の文化内でも、蛇の役割は変わることがあります。ヘブライの伝統は素晴らしい例を提供します:モーセが荒野で作った青銅の蛇(ネフシュタン)は、もともとは神の癒しの道具でしたが、後のヘブライの改革者、例えばヒゼキヤ王のような者たちは、人々がそれを偶像として崇拝し始めたときにそれを破壊しました。蛇は数世紀の間に神の慈悲の象徴から「忌まわしいもの」に変わり、神学的な揺れを反映しています。ギリシャ神話でも、善意の蛇(友好的な家庭のアガトス・ダイモンや蛇として描かれるゼウス・メイリキオス)と悪意のドラゴン(タイフォンやヒドラのような)が存在します。この蛇の二重の性質—生命を与えると同時に生命を脅かす—は、その象徴性に内在しているかもしれません。彼らは境界的な空間(水辺、村の境界、冥界の入り口)に住んでいるため、善悪、男性女性、混沌秩序のカテゴリー間を容易に滑り込むことができます。

人類学的には、蛇のカルトが古い、地球中心の「母系」宗教の一部であった場所では、後の父系システムがそれらを悪魔化したと示唆する者もいます(したがって、イブの蛇が以前の女神崇拝の象徴であり、新しい秩序によって悪役として描かれたという仮説)。これが真実であるかどうかにかかわらず、蛇のアイコンがしばしば女神や地球のカルトと一致することは興味深いです(ギリシャのアテナとその蛇の仲間、インドのナーギニの女神マナサ、アフリカ西部のパイソンの霊の女性メディアムなど)。これは、蛇と女性の神聖の間のリンクを示唆しています。対照的に、男性の空の神々はしばしば蛇と戦います(ゼウス対タイフォン、インドラ対ヴリトラ、マルドゥク対ティアマト)。これは、神話的な反映として、二つの原則—天と地—の緊張を示していると読むことができます。蛇の記号的な豊かさは、それがどちらか一方、または両方の統一を象徴することができることです(ケツァルコアトルの羽と鱗が示すように)。

蛇の象徴の矛盾は、社会的な象徴としての使用にも及びます。蛇は集団のアイデンティティのトーテムであることもあれば、「他者」の指標であることもあります。例えば、古代エジプト人は立ち上がるコブラ(ウラエウス)を王権と神の権威を示すために使用しましたが、ヘブライのテキストでは、エジプトの力は時にヤハウェによって打ち倒されるべき蛇やドラゴンとして貶められます。中世および近代初期のヨーロッパの民間伝承では、古代の肯定的なモチーフはほとんど失われ、蛇は魔女、異端者、暗黒の技術と関連付けられ、基本的に反社会的な象徴として恐れられ、根絶されるべきものとなりました。一方、世界の遠く離れた場所では、オーストラリアのアボリジニ文化は、創造と法の源として虹の蛇を崇拝し続けました。それは社会秩序を確立する存在です。単一の象徴が、文脈に応じて社会規範を支持するか、それらの転覆を表すことができるのは興味深いことです。

この世界的な調査から浮かび上がるのは、蛇が多義的な記号であるということです。おそらく人類の最も持続的で挑発的なものの一つです。その鱗は、私たちの想像の中で神性の輝きと悪の粘液の両方を反映しています。記号論的な対象として、蛇は非常に可塑性があります:それは多産、知恵、周期的な時間、危険、死、再生、無限を意味します—時にはすべて同時に。これが、ミュラーや彼の同時代の人々が蛇の神話に魅了された理由かもしれません。それらは、異なる文化が同じ自然の原型から異なるメッセージを引き出す方法のケーススタディを提供します。

現代の用語で言えば、蛇は集合的無意識にアクセスする原型であると言えるかもしれません。ユング派の人々は、ヒンドゥー教のヨガにおけるクンダリーニの蛇の力を、脊椎の基底に巻きついている変革的な生命力として指摘するかもしれません。実際、秘教的なヨガにおけるクンダリーニの蛇は、再び蛇に関連する変革と啓発のテーマを示す、肯定的な内なるエネルギーです。古代の儀式や深層心理学を調べると、蛇は何か根本的なものを表す傾向があります:生命と死のサイクル、彼方の知識、そして人間が依存し恐れる自然界の力。

マックス・ミュラーは、言語学的な根源に焦点を当て、蛇の伝説の背後には自然のリズム(昼と夜、嵐と日光)に対する人間の取り組みがあると見ていました。その後の人類学と記号論は、蛇の崇拝が社会を組織する方法や、蛇が社会が神話で交渉する極性を具現化する方法など、追加の層を明らかにしました。私たちが浮かび上がらせるパターン(蛇=生命-死-再生、蛇=知識、蛇=多産)は、文化ごとに現れ、人間の共通の魅力を示唆しています。しかし、矛盾(蛇が崇拝される神対呪われた悪魔、蛇が癒し手対破壊者)は、最終的に象徴が文脈において人々によって意味を与えられることを思い出させます。

結局、蛇のカルトは、蛇だけでなく私たち自身の物語を語っています。それは人間の精神と社会秩序の鏡です。ミュラーは蛇の神話を「宗教の科学」における重要なパズルの一部として扱い、私たちのより深い探求は、蛇が真に文化を超えたコードであることを確認しています。それは、原始的な恐怖、生態学的な知恵、性的な力、そして精神的な再生を一度にすべて符号化しています。インドのナーガの聖域からメキシコの羽毛の蛇の神殿まで、治療者の杖から王冠まで、蛇のイメージは人類の集団的な心に巻きつき、私たちの宗教と儀式に消えない印象を残しています。

脚注#

出典#

- Alexander, Kevin. “In Benin, up close with a serpent deity, a Temple of Pythons and Vodun priests.” The Washington Post, January 26, 2017. Link

- Bhattacharyya, P.K. The Indian Serpent Lore. 1965. (Mentioned as ethnographic source in original text).

- Goldziher, Ignaz. Mythology Among the Hebrews. 1877. Gutenberg Link

- Moorehead, W.G. “Universality of Serpent-Worship.” The Old Testament Student 4, no. 5 (1885): 205–210.

- Müller, F. Max. Chips from a German Workshop, Vol. V. London, 1881. Gutenberg Link

- Müller, F. Max. Contributions to the Science of Mythology, Vol. II. London: Longmans, Green, and Co., 1897. Archive.org Link

- Smart, Ninian. “Snake Worship.” Encyclopedia Britannica. 1999 revision. (Often references Wikipedia in original text, likely based on this).

- Wake, C. Staniland. Serpent-Worship and Other Essays. London: George Redway, 1888. Gutenberg Link

- Wikipedia contributors. “Feathered Serpent.” Wikipedia, The Free Encyclopedia. Link

- Wikipedia contributors. “Ouroboros.” Wikipedia, The Free Encyclopedia. Link (Note: Original text links Britannica, but Wikipedia covers similar ground).

- Wikipedia contributors. “Snake worship.” Wikipedia, The Free Encyclopedia. Link

FAQ#

Q 1. マックス・ミュラーは蛇の神話をどのように解釈しましたか? A. ミュラーは主にそれを言語学的な視点から、自然現象(嵐や夜など)の比喩が後の世代によって文字通りの怪物の神話として誤解されたものとして見ていました。彼は、ヴェーダのヴリトラのような蛇を、太陽の神々によって克服される暗闇や干ばつの寓話として捉えていました。

Q 2. ミュラーは単一の普遍的な蛇のカルトを信じていましたか? A. いいえ。彼は広範な蛇の崇拝を認めながらも、単一の起源や拡散の理論を批判しました。彼は、蛇に対する類似した心理的反応と共通の言語的プロセスが、異なる文化において独立して蛇の崇拝の発展をもたらす可能性があると主張しました。

Q 3. 蛇の最も一般的な象徴的意味は何ですか? A. 一般的なテーマには、再生/不死(皮を脱ぐこと)、多産(地球/水の結びつき、男性器の形状)、隠された知識/知恵、守護(宝物、水源の)、危険、時間の周期的な性質(ウロボロス)が含まれます。

Q 4. 蛇の崇拝はどのように社会技術として機能しますか? A. それはタブーを確立することができます(例:蛇を殺すことに対する)、共有された儀式や祭りを通じてグループのアイデンティティを育む、特定の社会的役割を作り出す(司祭/巫女)、攻撃性と恐怖を調整する、神話や民間伝承を通じて道徳的規範を強化することができます。

Q 5. なぜ蛇の象徴はしばしば矛盾しているのですか(例:善対悪)? A. 蛇の本質的な曖昧さ(世界の間に住み、危険でありながら再生的である)は、それを二重性を具現化する強力な象徴にします。文化的な文脈が解釈を大きく形作り、創造神(ケツァルコアトル)から悪魔的な人物(サタン)までの描写をもたらします。

F. Max Müller, Contributions to the Science of Mythology (1897), vol. II. Link ↩︎

F. Max Müller, Contributions to the Science of Mythology (1897), vol. II. Link ↩︎

F. Max Müller, Contributions to the Science of Mythology (1897), vol. II. Link 1, Link 2 ↩︎

F. Max Müller, Contributions to the Science of Mythology (1897), vol. II. Link 1, Link 2 ↩︎

Ninian Smart, “Snake Worship,” Encyclopedia Britannica (1999). Also see general article on Snake worship - Wikipedia. ↩︎

F. Max Müller, Chips From A German Workshop, Vol. V (1881). Link ↩︎

F. Max Müller, Chips From A German Workshop, Vol. V (1881). Link ↩︎

F. Max Müller, Chips From A German Workshop, Vol. V (1881). Link ↩︎

C. Staniland Wake, Serpent Worship and Other Essays (1888). Link 1, Link 2 ↩︎

F. Max Müller, Contributions to the Science of Mythology (1897), vol. II, p. 598. Link ↩︎

F. Max Müller, Contributions to the Science of Mythology (1897), vol. II, p. 598-599. Link ↩︎

F. Max Müller, Contributions to the Science of Mythology (1897), vol. II, p. 599. Link ↩︎

F. Max Müller, Contributions to the Science of Mythology (1897), vol. II, p. 599. Link ↩︎

F. Max Müller, Contributions to the Science of Mythology (1897), vol. II, p. 599. Link ↩︎

Reference likely to Lectures on the Science of Religion (1872), but corroborated by similar sentiments in Contributions to the Science of Mythology (1897), vol. II, pp. 598-599. Link 1, Link 2 ↩︎

F. Max Müller, Contributions to the Science of Mythology (1897), vol. II, p. 598. Link ↩︎

F. Max Müller, Contributions to the Science of Mythology (1897), vol. II, p. 599. Link ↩︎

Ninian Smart, “Snake Worship,” Encyclopedia Britannica (1999). Also see Snake worship - Wikipedia. ↩︎

See Feathered Serpent - Wikipedia and File:Facade of the Temple of the Feathered Serpent (Teotihuacán).jpg - Wikipedia. ↩︎

Kevin Alexander, “In Benin, up close with a serpent deity…” Washington Post (Jan 26, 2017). Link ↩︎

W.G. Moorehead, “Universality of Serpent-Worship,” The Old Testament Student 4, no.5 (1885), pp.205–210. Also see Snake worship - Wikipedia), noting archaeological finds of serpent cult objects in Canaan (Snake worship - Wikipedia). ↩︎

C. Staniland Wake, Serpent Worship and Other Essays (1888). Link ↩︎

Ninian Smart, “Snake Worship,” Encyclopedia Britannica (1999). See also Snake worship - Wikipedia. ↩︎

Ninian Smart, “Snake Worship,” Encyclopedia Britannica (1999). See also Snake worship - Wikipedia. ↩︎