TL;DR

- 世界中のn‑/ŋ‑ 1 sg 代名詞に対する2つの仮説的説明:

(1) 知る者 = 自己(「知る」からの再帰代名詞)と

(2) 「私は知っている」における*ǵn‑*の音声的摩耗。 - どちらも後期更新世の拡散または超深層の継承を必要とする。

- どちらも規則的な音変化や証拠となる中間形態からの直接的な支持を得られない。

- タイポロジーは、代名詞が動詞から派生することは稀であり、再帰代名詞はしばしば身体部位から生じることを示している。

- したがって、世界的な代名詞の収束の謎は未解決のままである。

背景#

世界の言語系統において、第一人称単数代名詞はしばしばn音(歯茎音または軟口蓋鼻音)を含む。 例として、Proto-Papuan (PNG) na、Proto-Algonquian ne- /na-、Dravidian nā́n、Sino-Tibetan ŋa、Basque ni、Semitic ʔanāなどがある。

このパターンは非常に広範囲にわたっており、単なる偶然を超えている可能性が高い。

歴史言語学者は、急速な言語変化のために深い時間を超えてこのような代名詞音を結びつけることに懐疑的であるが、代名詞は異常に安定しているように見える。ジョセフ・グリーンバーグのアメリンド仮説では、1sg n と 2sg m が約12,000年間すべての系統で持続した。

一部の研究者は、私たちが知っている代名詞はアフリカからの脱出の瞬間には存在せず、更新世末期(10–15 kya)頃にミーム的に拡散したと提案している。

言い換えれば、**「原初の代名詞仮説」**は、自己認識(および「私」のような言葉の必要性)が比較的最近に出現または広まったと仮定している。

以下では、普遍的なNベースの第一人称代名詞を説明するために提唱された2つの仮説を検討する。1つは意味的革新(「知る者=自己」)に焦点を当て、もう1つは音声的発展(古い*gn-*クラスターの摩耗)に焦点を当てている。どちらも、後期先史時代の拡散を通じて、代名詞形態の驚くべき世界的類似性を説明しようとしており、どちらも重要な証拠的課題に直面している。

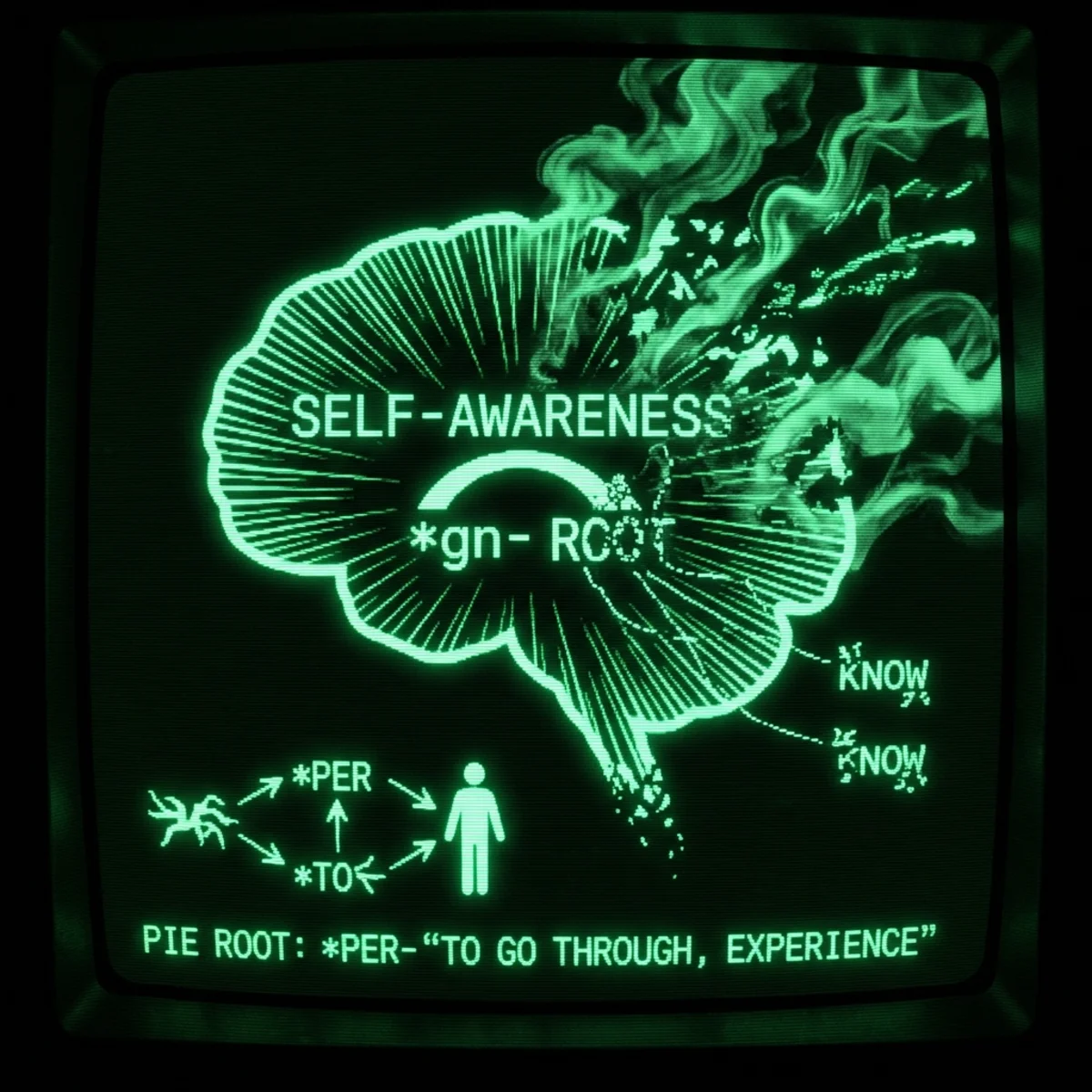

仮説1: 意味的動機 – “知る者 = 自己”#

この仮説は、先史時代の言語共同体が**「自己を知る」という概念から新しい再帰代名詞を作り出した**と示唆している。

本質的に、「私」(または「自己」)という言葉は、*「自己を知る者」*を意味する動詞または動名詞として始まり、内省的な自己認識の突破口を反映している可能性がある。

この考えは、真の第一人称参照—自律的な自己の概念—が人間が自己意識を持つようになったときに言語的に発明されなければならなかったという考えと共鳴する。

主観的意識に新たに取り組む文化において、「自己を知る」または「自己知者」というフレーズが名詞=「自己」として再分析され、最終的に話者の代名詞として文法化される可能性がある。

言語間の類似性#

記録された言語において「私=知る者」という語源の直接的な証拠はないが、代名詞や再帰代名詞が具体的な名詞や再帰フレーズから生じる前例はある。

言語学的タイポロジーは、再帰代名詞がしばしば身体部位の用語からメトニミーを通じて進化することを示している。

例えば、バスク語は再帰構文に* buru 「頭」を使用しており(文字通り「自分の頭」で「自己」を意味する)、世界の半数以上の言語が身体、頭、皮膚、魂*などの言葉から再帰代名詞を形成している。

これは、抽象的な代名詞の意味(自己、自己自身)が具体的な自己関連の概念から定期的に生じることを示している。

類推によれば、知る動詞から代名詞を導出することは完全に突飛ではない:それは具体的な身体部位ではなく、抽象的で内省的な源への飛躍であるが、自己参照のテーマに適合する(自己を知ることは知るべき自己を含意する)。

もし「私」が新しい概念であったなら、「知る者」から形作ることは意味的に透明な自己参照を生む:私は(自己を知る)知る者である。

拡散と音変化の要件#

「知る者=自己」が世界的なNパターンを説明するためには、この革新はおそらく一度(または数回)発生し、その後多くの言語系統にわたってカルクまたはワンダーワードとして12–15 kya頃に広まった可能性がある。

パプア語の言語にはいくつかの前例がある:マルコム・ロスは、naタイプの1sg代名詞が約8 000 BCにニューギニアをミーム的に(大規模な移住なしで)席巻したと指摘している。数十の無関係な系統がこの影響下で代名詞を置き換えた。

このような地域的な代名詞の借用は稀であるが、地域規模で可能であることが示されている。世界的または汎ユーラシア的な広がりはさらに驚異的であり、先史時代の激しい集団間コミュニケーションまたは普遍的に魅力的な概念(あるいは一部の人が理論化したように、宗教的または認知的革命に関連するもの)を示唆している。

しかし、ここには巨大な規則性の障害が生じる。

もし一つの祖語が「自己を知る」動詞から代名詞を作り出したとしたら、その形から各系統の証明された代名詞への規則的な音変化を追跡する必要がある。

例えば、仮想的なProto‑Eurasiatic形gna(「知る者/自己」)は、Sino‑Tibetan ŋa、Dravidian nā、Afroasiatic ʔan(a)、Indo‑European egʷ‑(もし初期の軟口蓋鼻音が有声破裂音になった場合)などを生じるかもしれない。

このシナリオは、並行系統における非常に特定の音韻進化の連鎖を要求する—基本的に標準的な比較方法の外で「私」のプロトワードを再構築する。

重要なのは、証明された中間形態や「知る」から「私」への移行を示す古代の碑文がないことである。

この考えは完全に推測的である。

Bancel & Matthey de l’Etangは、代名詞の起源に関する研究で、このような深い提案は必然的に記録のギャップに苦しむと指摘している:「代名詞段階」—通常の語彙項目と代名詞の間の中間形態—を仮定しなければならないが、そのような段階の直接的な証拠は存在しない。

評価

知る者=自己仮説は、言語変化を認知進化に結びつける点で興味深い。

それは、自己認識が後期氷河期に広まり、新しい内省的自己の概念を表現するための言語的革新を促したという物語に適合する。

また、既存の自己または身体の言葉から代名詞を作るという言語間の傾向とも一致する。

しかし、それは非常に推測的である。

それは検証が難しい一連の出来事に依存している:先史時代の言語共同体がまず「自己を知る」という再帰構文を持ち、それを代名詞に文法化し、その形(音韻的にna/ŋaに似ている)が何らかの形で大陸を越えて広まった。

この経路を支持する既知の同根語セットや古代のテキストはなく、代名詞は非常に短く古いため、通常の比較再構築は数千年を超えると失敗する。

要するに、意味的仮説は代名詞の謎に対する創造的な解決策であるが、現在のところ具体的な証拠はない。

仮説2: Ǵn-(ǵneh₃「知る」)の音声的摩耗によるN-への変化#

第二の仮説は、代名詞の意味よりもその形に焦点を当てている。

それは、第一人称代名詞における普遍的な**[n]が、以前の*/gn/**クラスター(背音+鼻音の組み合わせ)から時間とともにその初期子音を失ったことに由来すると仮定している。

実際には、これは「私は知っている(…)」のような祖先のフレーズや公式が再分析され、*gn-*部分が最終的に背音要素が摩耗した後に代名詞自体として解釈されたことを示唆している。

Proto-Indo-European (PIE)は参照点を提供する:動詞の語根*ǵneh₃-は「知る、認識する」を意味する(ラテン語gnōscō、ギリシャ語gignṓskō、サンスクリット語jñā-*を参照)。

この語根は、軟口蓋化されたg(ǵ)で始まり、nが続く。

先史時代の発話のように「(私は)知っている [X]」が自己確認や識別に頻繁に使用されたと想像すると、初期の音の連続[ǵn…]が時間とともに第一人称の独立したマーカーとして誤解される可能性がある。

本質的に、gn- > n-は音声的摩耗(gのような音を落とす)を通じて「n-」代名詞**を生じる。

これは、世界中でI = na/ŋa/etcである理由をきれいに説明する:代名詞は以前の*gnV-*語の化石である。

また、背音子音の喪失(「背音の落下」)を説明する—特定の文脈で知られている音変化—特にかつての*gn-*代名詞に適用される。

例えば、PIE (e)g「私」(egoのように)は、さらに以前の***/ŋ/または/ɣ/**音から派生した可能性があり、gʲnのようなクラスターが[ŋ]または[n]に滑らかになる可能性があると推測する人もいる。

このシナリオでは、「私」を表す**[ŋ]**を持つ言語(例:中国語方言ŋo、ビルマ語ŋa)は、背音の発音の痕跡を持つ鼻音を保持し、[n]の平音を持つ言語(例:アラビア語anaa、ケチュア語の接語ño-)は背音要素を完全に失った。

音声的摩耗仮説は、共通の音声シーケンス*gn-*に根ざした一種の並行音法則の結果として、世界的な代名詞の類似性を描いている。

証拠の精査#

この仮説が成立するためには、それぞれの言語や系統で初期の*gn- > n-*変化の他の反射を見つけることが期待される。

音変化は規則的である:/g/を/n/の前で落とす言語は、その語彙全体でそうするべきである。

無関係な単語で古いgnクラスターがnになった例はあるか?全体として、ない。

インド・ヨーロッパ語族の言語は、gn-クラスターでgを一様に失わない—ラテン語、ギリシャ語、サンスクリット語などはgを保持している(ラテン語gnātus「生まれた」、gnōscere「知る」は[gn]を保持、ギリシャ語gnósis、サンスクリット語*jñā-*は[gʲ]または類似の音を持つ)。

一部の子孫言語がクラスターを簡略化したのははるか後のことである(フランス語naître < ラテン語gnāscor、または英語のkn-のサイレントkは特定のゲルマン語の変化である)。

Proto-Indo-Europeanには、gn > nの早期の剪定がgnaからnaを生じたという証拠はない。

他の系統についても同様である:一般的な概念の単語「膝」(PIE ǵenu- > ラテン語genu、サンスクリット語jánu-)がnベースになるべきであるが、ランダムな*g-*の削除は見られない。

要するに、背音子音の削除はアドホックに見える—この文脈を解決するためだけに呼び出され、これらの祖語で一般的な音韻規則として証明されていない。

これは仮説を大幅に弱める。

もしgn → nが起こったとしても、それは系統全体の規則的な変化ではなく、代名詞の文脈に特有の一回限りの再分析であったことを示唆している。

しかし、代名詞が動詞から再分析されること自体が珍しい—通常、代名詞は古い代名詞や指示詞から来るのであって、動詞の語幹からではない。

言語学者ライル・キャンベルが観察したように、代名詞は最も安定したコア語彙項目の一つであり、通常の言語変化では置き換えられたり、完全に作り直されたりすることはない。

大陸全体の代名詞が誤分節された動詞句から生まれたと提案することは、文法進化の理解を超えている。

世界的な普及の問題#

たとえ一つの言語(例えば、後期氷河期のユーラシアの祖語)が「私は知っている」のようなフレーズ*[ə ǵnə…]をnə* =「私」として縮小したとしても、この形がどのようにして世界中に広まったのか?

再び拡散の問題に直面する:その祖語が多くの子孫を持っていた(マクロファミリーのシナリオ)か、形が無関係なグループ間で借用されたかのどちらかである。

系統的ルート(一つの「プロト・ワールド」または少なくともプロト・ノストラティックの単語ŋa = 私)は激しく議論されている—長距離比較主義者は、ユーラシアティックまたはノストラティックで再構築された代名詞がしばしばnまたはmを含むと指摘し、これらの代名詞が最終的にna-na「母/親」のような原初の親族用語から来ていると提案する人もいる。

しかし、これらの理論でさえ(インド・ヨーロッパ語のegʰom、ウラル語のminä、アルタイ語のbi/na、ドラヴィダ語のnā́nを遠い同根語として結びつける)、知る動詞の起源を特に必要としない—むしろ、初期の親族または指示的な根(ママ、ナナなど)を源としている。

対照的に、gn-摩耗仮説はこれらの長距離語源の標準的な部分ではない;それはむしろ音対応(gnを持つ仮定のプロト形がnだけを持つ証明された形をどのように生じるか)を解決するためのアドホックな説明のように見える。

もし「私」を表すgna/ŋaの形が本当にプロト・サピエンスまたは非常に古い単語であったなら、それはその段階ですでに代名詞または代名詞的な粒子であった可能性が高い—「知る」という意味に明示的に結びついていない。

言い換えれば、音声的摩耗を世界的に受け入れるためには、共通の祖先代名詞 ŋa(ŋが以前のgnクラスターを反映している可能性がある)をほぼ仮定しなければならない。

しかし、前述のように、単一の代名詞を数万年にわたって維持することは、既知の変化率と調和するのが非常に難しい—その代名詞が後に再導入または強化された場合を除いて。

gn仮説からのもう一つの期待は、摩耗が不完全であれば、いくつかの言語が代名詞に完全な*gn-*形を保持しているかもしれないということである。

gn-クラスターを持つ第一人称代名詞の例はあるか?いくつかのケースでは、はい:例えば、Proto-Eskimo–Aleutは「私」を表すŋa-を持っていた(軟口蓋鼻音)、Proto-Afroasiaticのいくつかの再構築は「私」を表すʔanaku ~ (ʔ)anakを示唆している(anakはan-*と接尾辞として分割される可能性がある)。

エジプト語のink「私」には軟口蓋子音kが付加されている。

しかし、これらは推測的なリンクである—これらの形がそれらの言語で「知る」語根から明確に派生しているわけではない。

それらは内部の発展や追加(例えば、エジプト語のinkのkは通常、代名詞の語幹の一部ではなく、コピュラ要素として解釈される)である可能性がある。

最終的に、異なる系統での「知る」同根語の痕跡がないこと(シノ・チベット語の「知る」語は完全に異なる、アフロアジア語の「知る」語根も異なるなど)は、「私は知っている」公式が源であったとしても、それが他の言語的痕跡を残さなかったことを示している。

代名詞だけが生き残り、その元の動詞の意味を剥奪された—*gnō-*の幽霊が世界の言語をさまよっている。

これにより、音声的摩耗仮説は反証不可能(常に「それは起こり、他のすべての証拠を消し去った」と言うことができる)だが、言語学者にとってはあまり説得力がない。彼らはより広範なパターンによって支持される変化を好む。

Bancel et al.が皮肉を込めて指摘するように、前例のない変化(親族用語や動詞が代名詞になるような)に対する通常のタイポロジー的証拠を提供することは「満たすのが不可能」である。なぜなら、代名詞は観察可能な時間内でそのように変わることはほとんどないからである。

評価

ǵn > n摩耗仮説は、第一人称代名詞がなぜ多くの言語で裸の鼻音を共有しているのかというパズルの一部を巧妙に解決している。

それは、より複雑な形からその結果を生じる具体的な音声的メカニズムを呼び起こしている。

しかし、この仮説は経験的な理由で短所がある。

それは既知の規則的な音変化と一致せず(この文脈外で鼻音の前で背音を落とす世界的なパターンはない)、基本的に前例のない文法的再分析(動詞→代名詞)の飛躍を必要とする。

独立した証拠(例えば、複数の系統で「知る」語が代名詞に変わる同根語、または古いテキストにおけるgn-代名詞の化石)がない限り、これは興味深い事後的な物語として扱うべきであり、検証された説明ではない。

長距離代名詞の関連性を支持する提唱者でさえ、「私は知っている」起源を特に主張していない;彼らはむしろ古代の親族呼び(ママ、ナナ)や指示的な音を原初の源として支持する傾向がある。

要するに、音声的摩耗のアイデアは、g(背音)の喪失を説明するかもしれないが、仮定のgn形を前提とする場合、なぜその形が最初に存在したのか、またそれがどのようにしてどこにでも広まったのかを説明するのに苦労している。

それもまた、単一の代名詞形の後期拡散または非常に古い継承の概念に依存しており、主流の言語学では受け入れがたいとされている。

結論#

両方の仮説—「知る者=自己」とgn‑摩耗—は、*「代名詞の陰謀」*と呼ばれるものを解決するために推測的な領域に踏み込んでいる:世界中で驚くほど類似した代名詞の語幹。

意味的仮説は文化進化的な力に依存しており、新しいアイデア(知る主体としての自己)が、後期氷河期に人間の自己認識とともに広まった新しい代名詞を生み出したと想像している。

音声的仮説は言語内部の力に依存しており、異なる言語が共通の音声シーケンス(gn)が共通の文脈(「私は知っている」)で摩耗するためにn代名詞に収束したと提案している。

ここで明示的に尋ねられていない第三の探求の線として、**「親族仮説」**がある。これは、代名詞の普遍的なm, n, tが最終的にmama(母)、nana(祖父母)、tata(父)のような原初の親族用語から派生し、後に人称マーカーとして再利用された可能性があるというものである。

その仮説もまた中間証拠の欠如を認めている(「ママ」が明示的に「私」を意味した明確な段階はない)が、親族用語が代名詞といくつかの実用的特性を共有していることを指摘している(話者によって参照が変わる)。

いずれの場合も、代名詞のパズルがいかに異常であるかがわかる:それを説明するには、急進的な文法化や人類史の中での大規模なミーム的イベントなど、並外れたシナリオが必要かもしれない。

主流の歴史言語学者は、世界的な代名詞の類似性を偶然、音象徴、そして生理的制約(例えば、[m]と[n]は人間、特に乳児にとって最も簡単で安定した子音の一つである)によるものと考えている。

彼らは、単一の祖先が15,000年以上前に存在したと仮定することや、後の拡散を受け入れることが比較方法の証拠の限界を超えていると警告している。

実際、最近の世界的な拡散を真剣に考慮するには、私たちの祖先がアフリカを離れる際に代名詞を持たず、後にそれを新たに発明したと信じるか、代名詞が何万年も置き換えを抵抗できると受け入れる必要がある—どちらの立場も議論の余地がある。

ここで議論された仮説は、言語学の「法則」を完全に破ることなくデータを理解しようとしている:仮説1は、人間が第一人称代名詞を持たなかったが文化的な火花がそれを点火した(したがって超深層の保存は必要ない)と示唆し、仮説2は代名詞が存在したが異なる形であった(規則的な変化を通じて音韻的不一致を解決する)と示唆している。

どちらの仮説も直接の確認はない—それらはさらなる研究(および議論)を刺激する大胆な推測であり、代名詞が人類の過去について何を教えてくれるかを探求している。

今のところ、N-代名詞の謎は続いており、おそらく新しい言葉—「私」を表す言葉—がすべての中で最も偉大な発明であった時代を想像するよう私たちを誘っている。

脚注#

出典#

出典を多く引用してください!学術論文、書籍、ニュース記事、ウェブサイト、一次資料など、さまざまな出典から引用してください。可能な限りハイパーリンクを含めてください。

- Cutler, Andrew. The Unreasonable Effectiveness of Pronouns. Vectors of Mind, 2023.

- Bancel, Pierre & Matthey de l’Etang, Alain. “Where Do Personal Pronouns Come From?” Journal of Language Relationship 3 (2010).

- Ross, Malcolm. “Pronouns as a Preliminary Diagnostic for Grouping Papuan Languages.” Papers in Papuan Linguistics 2 (1996).

- Campbell, Lyle. “American Indian Personal Pronouns: One More Time.” International Journal of American Linguistics 52 (1986): 359-390.

- Haspelmath, Martin et al. (eds.). The World Atlas of Language Structures Online (WALS), 2005.

- Pagel, Mark et al. “Ultraconserved Words Point to Deep Language Ancestry across Eurasia.” PNAS 110.21 (2013): 8471-76.

- Watkins, Calvert. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. Houghton Mifflin, 2011.

- König, Ekkehard & Volker Gast. Reciprocal and Reflexive Constructions. De Gruyter, 2008.

- Greenberg, Joseph H. Language in the Americas. Stanford UP, 1987.

- Ruhlen, Merritt. On the Origin of Languages. Stanford UP, 1994.

- Bowern, Claire. “Limits of the Comparative Method.” Annual Review of Linguistics 4 (2018): 157-178.

- Beekes, Robert S.P. Comparative Indo-European Linguistics: An Introduction. John Benjamins, 2011.

- Campbell, Lyle & William J. Poser. Language Classification: History and Method. Cambridge UP, 2008.

- Substack thread. “Was PIE eg Originally ŋa?” Comments, Vectors of Mind, 2024.

- LIV2 (Lexikon der indogermanischen Verben, 2nd ed.). Eds. Helmut Rix et al., 2001.

- Bancel, Pierre et al. “Kin Terms as Proto-Pronouns.” Diachronica 37.4 (2020): 537-575.

- Wierzbicka, Anna. Semantics, Culture, and Cognition. Oxford UP, 1992.

- Schrijver, Peter. “The Reflexes of the Proto-Indo-European First Person Pronoun.” Historische Sprachforschung 110 (1997): 297-314.

FAQ#

Q 1. 「私」が「知る者」に語源的に由来する言語はありますか? A. 証明された言語には、私が知るから直接派生するものはなく、この提案は完全に推測的であり、中間段階や同根語の連鎖によって支持されていない。

Q 2. 言語は個人代名詞を借用することがありますか? A. 稀ですが、パプアの証拠は1sg naの地域的な借用を示しており、強い接触の下で代名詞形のミーム的な広がりが起こり得ることを示している。

Q 3. なぜ多くの代名詞がmとnを使用するのですか? A. これらの鼻音は早期に習得され、非常に安定した音素であり、低音量で音響的に明確であり、mama/nanaのような幼児の親族呼びから由来する可能性がある。