This is an OpenAI Deep Research prompted to read the first three EToC essays and my notes (a few hundred pages) to extend the theory. Several other attempts failed, badly. This is passable, though mostly a recapitulation.#

TL;DR

- **意識のイブ理論(EToC)**は、人間の内省的意識が漸進的な生物学的進化ではなく、文化的発明であったと提案する

- 先史時代の革新者—比喩的に「イブ」—が最初に自己認識を達成し、儀式と言語を通じて他者に教えた

- この理論は、神話、考古学、言語学、神経科学の証拠を統合して「サピエント・パラドックス」を説明する

- 女性は優れた社会的認知能力と異なる脳の側性化パターンにより、意識を先導した可能性がある

- 認知革命は紀元前15,000年から10,000年頃に起こり、農業と巨大建築の台頭と一致する

- 蛇、禁断の知識、女性が意識を得るという世界的な神話は、この移行の文化的記憶かもしれない

- この理論は、なぜ意識が生得的ではなく学習されたもののように感じられるのか、そしてなぜ初期社会で儀式的な伝達が必要だったのかを説明する

はじめに#

すべての文化は、私たちが誰であり、どこから来たのかという問いに取り組んでいます。世界中で、起源神話は広大な距離にもかかわらず、奇妙なほどの類似性を持つことがあります。このような繰り返されるテーマは、人類の過去における共通の変革的出来事を示唆しています。

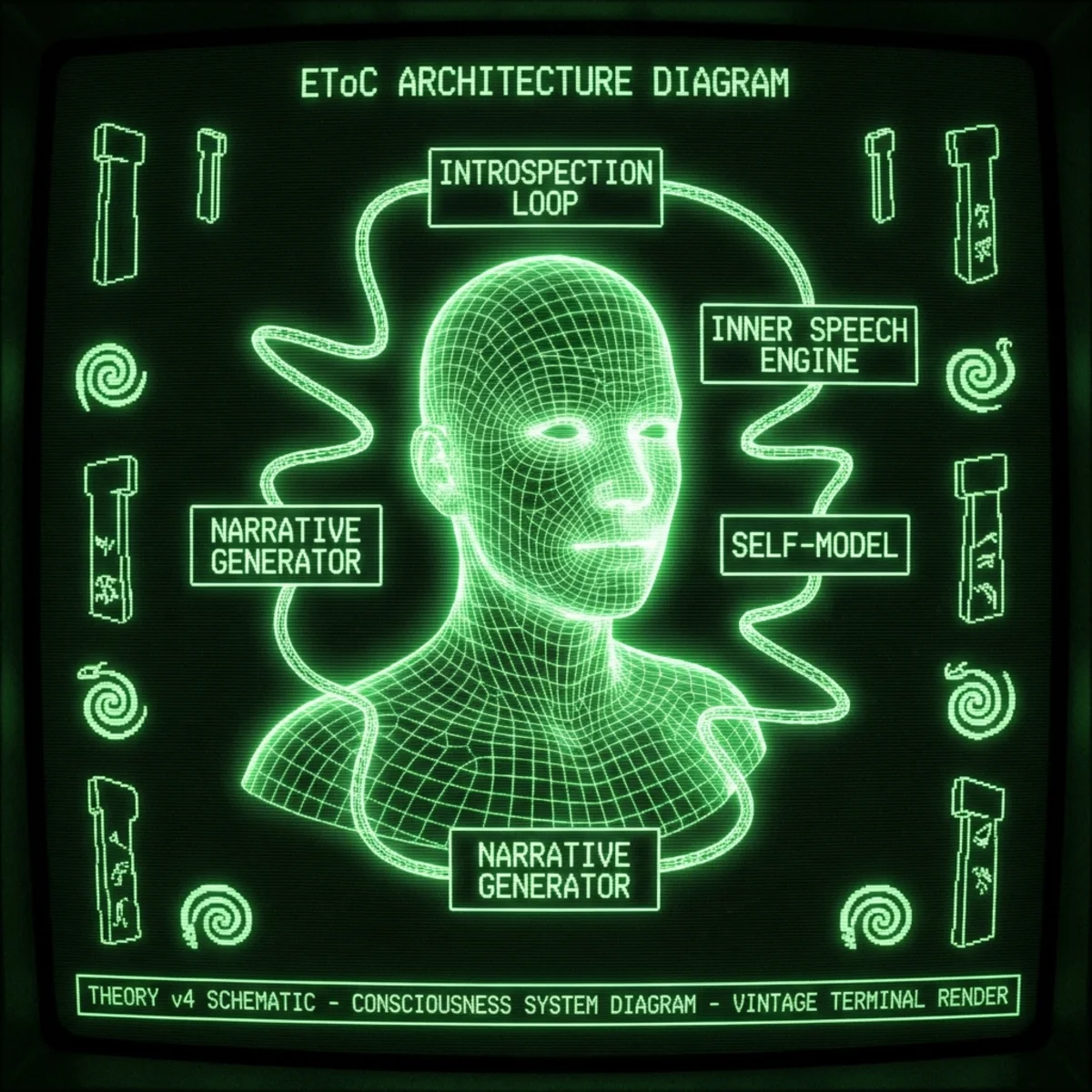

最大の変革の一つは、意識的自己認識の出現—内省的で反省的な「私」の出現—でした。**意識のイブ理論(EToC)**は、意識的自己が漸進的な生物学的必然性ではなく、文化的発明であり、ミーム的に広まったと提案します。この見方では、先史時代の革新者—比喩的に「イブ」—が最初に「私は存在する」という考えを達成し、それを他者に教えました。

これが本能に基づく存在から意識的思考への認知的および文化的変化の連鎖を引き起こしました。したがって、EToCは進化科学と古代の物語の統合を提供し、人間の意識が独自の遺伝子-文化共進化を通じてどのように生じたかを示唆し、神話、考古学、言語、そして私たちの脳に痕跡を残しています。

重要なのは、この理論のバージョン4が現在の学問に基づいていることです。 EToCの以前のバージョンは推測的で自己参照的でしたが、ここでは進化生物学、認知科学、考古学、人類学、心の哲学からの証拠を統合しています。内部の推測を外部の査読済みのサポートに置き換えます。

その結果、ダーウィンと創世記の洞察を単一の説明的アークで統合する可能性のある意識の起源を歴史的出来事として描く学際的な論文が生まれました。私たちは体系的に進めます:まず理論的枠組みを概説し(ジュリアン・ジェインズの二分心仮説や他のモデルを引用)、次に神話と考古学からの収束する手がかり、言語学的証拠、そして生物学的要因を検討します。

理論的枠組み:言語、自己、二分心

意識の定義#

この文脈で「意識」とは何を意味するのでしょうか?私たちは特に内省的自己意識—自分の考えについて考える能力、第一人称の視点で自分の経験を語る能力(「私」)、仮想のシナリオについて熟考する能力—を指します。認知科学者は、このレベルの意識を再帰的な言語とメタ認知に関連付けることがよくあります。

特に、心理学者のジュリアン・ジェインズは、このような内省的意識は生得的ではなく学習されるものであると主張しました。 彼の古典的な著作『二分心の崩壊における意識の起源』(1976年)で、ジェインズは人類の歴史の大部分で人々はプライベートな心の空間を欠いていたと提案しました。代わりに、彼らは神々の声としての聴覚幻覚として精神的な命令を経験し、自動的に従っていました。

この以前の**「二分心」**(文字通り「二つの部屋を持つ」心)は非意識的でした。それは内省ではなく外部に投影された命令を通じて行動を導きました。ジェインズは、真の内省的な自我意識への移行を紀元前3,000年から1,000年頃にのみ日付け、イリアスの精神的内面性の欠如と後のオデュッセイアを証拠として使用しました。

自己認識の文化的起源#

ジェインズのタイムラインは議論の余地がありますが、彼の核心的な洞察はEToCに影響を与えます。私たちはジェインズから言語と文化が鍵であるという考えを取り入れます:意識は「言語から、特に比喩から生じる」、生物学的にプログラムされたモジュールではなく学習された精神モデルとして。

しかし、EToCは意識の起源を紀元前1000年よりはるかに早い時期に置きます。 私たちは「崩壊」—むしろ突破—が深い先史時代に起こったと主張し、旧石器時代の終わりまたは新石器時代の始まり(数万年前、数千年前ではなく)に起こった可能性が高いとしています。

これにより、一部の考古学者が**「サピエント・パラドックス」**と呼ぶものと一致します。これは、解剖学的に現代的な人間が約10万年以上存在していたのに、「賢明な」行動(象徴的な芸術、革新、文明)の特徴がはるかに後になって現れた理由を問うものです。

説得力のある答えは、意識のための神経学的能力が私たちの種に長い間存在していた可能性があるが、それを活性化するには文化的な引き金—ミーム—が必要であり、それは特定の条件下でのみ生じたということです。EToCは、誰かが自己の概念を教えなければ、人類全体がそれを獲得することができなかったと主張します。 ニュートンが最初に微積分を考案し、今では何百万人もの人々に教えられているように、自己の概念も天才(または少数の人々)によって発見され、その後広まった可能性があります。

原初の代名詞の瞬間#

言語はこの普及の手段であったでしょう。 この理論は、言語が意識の前に存在していたと主張します—初期の人間は話すことができ、物体に名前を付け、命令を出すことができましたが、内省的な代名詞「私」と現代の思考を定義する内なる物語を欠いていました。

第一人称の視点の発明は、精神的なものと同様に言語的な革新でした。私たちは**「原初の代名詞」**の瞬間を仮定することができます:真に主観的な意味で自分自身を指すために「私」を最初に使用した瞬間。

このような自己参照的な言語が出現すると、それは認知を再構築します。実際、ジュリアン・ジェインズは、アナログの「私」がどのようにして仮想のシナリオで自分自身を想像し、実際には行っていないことを考え、計画し、選択することを可能にするかを雄弁に説明しました。彼の言葉では:アナログの私は「私たちの想像の中で代理的に動き回り、実際には行っていないことを『行う』ことができ」、想像された結果に基づいて意思決定を可能にします。これが意識的熟考の本質です。

遺伝子-文化共進化#

重要なのは、EToCが標準的な進化と互換性があることです。 文化的な革新が起こった後、それは自己認識をより効率的に獲得し使用することができる脳に対する強い選択圧を生み出すでしょう。言い換えれば、遺伝子-文化共進化が始まったのです。

乳製品農業の普及が成人の乳糖耐性遺伝子を選択したように、「自己」の普及は内省、象徴的思考、複雑な社会的感情を促進する認知特性を選択しました。多くの世代にわたって(進化的な時間尺度では比較的迅速に)、人間の脳と精神は、人生の早い段階で自然に意識を発達させるように適応しました—最初は集中的な儀式と指導を通じて教えられなければならなかったものです。

これにより、今日の子供たちが特別な訓練なしに2〜3歳で自己認識を発達させる理由が説明されます(鏡で自分を認識し、「私」を使用する)—今では当然とされている発達のマイルストーンです。

女性優位仮説#

最後に、EToCは驚くべき詳細を仮定します:女性が最初に内省的意識を達成し、広めた可能性が高いということです。 この主張は、社会的役割と神経生物学の考慮から生じます。

私たちの種の女性は一般に社会的-感情的認知において優位性を持っています—共感や心の理論(他者の精神状態を推測する能力)のテストで平均して高得点を取ります。進化心理学者は、女性が祖先のグループで主要な養育者および共同親として、精緻な対人知性を発達させる強い圧力を受けていたと指摘します。

この「高い感情的EQ」は、女性がその社会的洞察を内向きに向け、自分の心について反省する準備ができている可能性があることを意味します。 神経科学は興味深いサポートを提供します:脳損傷の研究は、感情と意思決定プロセスにおける性差のある半球側性化パターンを示しています。

この神経学的推測が成り立つかどうかにかかわらず、民族誌的記録は、多くの文化的伝統が女性を深遠な知識の最初の保持者として記憶していることを明確に示しています。EToCはこれらの証拠の線に基づいて、「母イブ」が意識を発明し、女性全体が男性に自己概念を教える最初の教師であったと提案します。

神話的および人類学的手がかり:蛇、儀式、自己認識の禁断の果実

覚醒の普遍的神話#

世界中の神話は、人類が「善悪を知る」前—私たち自身の目で完全に人間になる前—の時代を語り、その無垢が失われた方法を語ります。エデンの園の聖書の物語が最も有名なそのような物語です:女性(イブ)が蛇に誘惑され、知識の禁断の果実を食べ、その結果「両者の目が開かれた」(創世記3:7)。

突然、人間は自分自身を認識し—そして死、道徳、労苦を認識します。驚くべきことに、この物語のバージョンは、近東から遠く離れた文化においても繰り返されます。 多くの伝統では、蛇やヘビが人類の状態変化の引き金となり、しばしば女性や地母神の人物と共に登場します。

たとえば、西アフリカのドゴン神話では、原初の女性が天と地の近接を侵害し、神が蛇を送り、領域を分け、補償的な贈り物として農業を教える原因となります。太平洋諸島のいくつかの神話では、トリックスターの蛇が同様に知識を導入し、自然の秩序を覆し、時には不死を与え、時には死をもたらします。

意識の象徴としての蛇#

なぜ蛇と女性の神話がこれほど広範に存在するのでしょうか? EToCは挑発的な解釈を提供します:これらの物語は意識の発明の文化的記憶であるというものです。この解釈では、「イブ」は単なる個人ではなく役割であり—おそらく自己反省的思考を最初に習得したシャーマンや賢い女性の系統であった可能性があります。

「禁断の果実」は自己の概念であり、洞察で甘く、死の認識で苦いものでした。特に蛇は非常に文字通りである可能性があります:一部の研究者は、蛇の毒や他の自然の興奮剤が古代の入会儀式で変性意識を誘発するために使用された可能性があると提案しています。

特定の蛇の毒に含まれる神経毒は、幻覚、気分の変化、幻視体験を非致死量で引き起こすことができます。プロトシャーマンが小量の蛇の毒(または蛇に関連する解毒植物)を使用してトランス状態を誘発する方法を発見した可能性があります—内省のための一種の生化学的触媒です。

ブルロアラー複合体:世界的な証拠#

人類学的証拠はもう一つの重要なピースを追加します:世界中の入会儀式はしばしば知識を得るドラマを再現します。特に、多くの先住民族文化における男性の入会儀式は、隔離、困難、秘密の知恵の伝授を伴い、しばしば男性が女性から元々の神聖な知識を「盗む」ことを含みます。

注目すべきクロスカルチャーの例は、ブルロアラー儀式楽器です。ブルロアラーは、回転させると轟音を発するコードに取り付けられた単純な木製のスラットです。しかし、それはオーストラリア、アフリカ、アメリカ、アジアの100以上の文化に現れ、常に深い儀式的意義を持っています。

普遍的に、ブルロアラーの音は入会儀式中に聞かれる神や祖先の霊の声であると言われています。 女性や未入会の少年はしばしば楽器を見ることを禁じられており、違反は一部の伝統では死刑に処されることもあります。

興味深いことに、これらの文化における繰り返される神話は、女性が元々ブルロアラーを発明したが、後に男性がそれを盗んだというものです。 たとえば、オーストラリアのアボリジニの伝承では、ドリームタイムに女性が神聖なブルロアラーとそれが与える力を持っていたが、男性がそれを奪い、男性中心の入会儀式を確立したとされています。

この非常に具体的なモチーフ(女性が最初、男性が引き継ぐ、神の声を象徴する音の装置を伴う)の世界的な分布は、偶然では説明しにくいです。20世紀半ばまでに、人類学者は十分な民族誌的例を集め、多くは拡散主義的解釈に傾いていました:ブルロアラーのカルトはおそらく単一の先史文化で始まり、広く広まったと考えられます。

フェミニスト考古学と偉大な女神#

フェミニスト考古学は確かに支持する文脈を提供します。 リトアニア系アメリカ人の考古学者マリヤ・ギンブタスは、新石器時代のヨーロッパ(紀元前7000年から3000年)が広範な女神崇拝と比較的平等主義または母系社会で特徴づけられていたと主張しました。

彼女は旧ヨーロッパの遺跡で豊かな象徴性を特定しました—女性のフィギュア、蛇のアイコン、誕生/死のモチーフ—が誕生、肥沃、再生のサイクルに中心を置いた世界観を示唆しており(しばしば母なる女神によって具現化される)。旧石器時代後期のいわゆるヴィーナス像(35,000〜25,000年前に遡る)は、これまでに発見された最古の芸術作品の一部であり、ほとんどが豊満な女性の形を描いています。

意識のイブ理論はここで強く共鳴します:それは、なぜ女性と女神が人間文化の形成段階でそのような重要な地位を占めていたのかの潜在的な理由を提供します。もし本当に女性が人類に「自己の贈り物」をもたらしたのであれば、初期の農耕社会が文明の担い手として女性原理を神格化するのは理にかなっています。

進化のタイムライン:後期旧石器時代の火花と新石器時代の夜明け

サピエント・パラドックスのタイムライン#

「イブの出来事」—学習された自己認識の初期の出現—はいつ起こった可能性があるのでしょうか?この質問は考古学と進化生物学の境界にまたがります。サピエント・パラドックスは不可解なタイムラインを描いています:ホモ・サピエンスは約10万年前またはそれ以前に解剖学的および遺伝的に現代的になりましたが、本当に「現代的な」行動は約5万年前(芸術と道具の後期旧石器時代の革命)とその後約1万年から5千年前(農業と都市化の新石器時代の革命)にのみ加速するように見えます。

EToCは、後者の時期—更新世の終わりと完新世の夜明け—に決定的な認知の変化が起こったと仮定します。 言い換えれば、4万年前の人間は行動的に洗練されていたかもしれません(洞窟絵画、仕立てられた衣服、黒曜石の長距離交易など)、それでも私たちが完全な意識と関連付ける特徴を欠いていた可能性があります。

新石器時代の収束#

考古学的記録は実際に創造性と実用性の間に遅れを示唆しています:たとえば、約4万年前までにフランコ・カンタブリアの洞窟絵画、ドナウ地域のフィギュアなどの驚くべき象徴的な芸術が見られますが、その時代の石器技術はすぐに革新の飛躍を示しませんでした。

はるか後、約1万2千年から1万年前に、複数の人間集団が独立して農業と恒久的な集落を発明するのを目にします—「新石器時代の転換」と呼ばれる劇的な収束です。なぜこのようなことが、遊牧的な狩猟採集生活を数万年続けた後、少なくとも11の異なる地域でほぼ同時に起こったのでしょうか(肥沃な三日月地帯、中国、メソアメリカ、アンデス、ニューギニアなど)。

ゴベクリ・テペ:決定的な証拠#

EToCは新しい要因を提供します:意識そのものの普及です。 内省的自己のミームがいくつかの集団に定着すると、それは農業をより考えられるものにする新しい行動のスイートを解放したでしょう:先見性(将来の収穫の計画)、遅延満足と労働投資、所有権の概念、複雑な社会的階層。

これは注目すべき考古学的遺跡と一致します:トルコ南東部のゴベクリ・テペです。 ゴベクリ・テペは、世界最初の巨大な神殿または儀式の中心地としてしばしば引用され、農業の前に建てられました(最初の層からは家畜化された植物や動物は見つかっていません)。

それは円形の囲いに配置された巨大なT字型の石柱で構成され、動物の豊かな彫刻が施されています。驚くべきことに、狩猟採集社会が10〜20トンの巨石を採掘し、彫刻し、立てるための労働を動員したことを示唆しています。

EToCはゴベクリ・テペを非常に重要視しています:それは認知革命の決定的な証拠かもしれません。 この遺跡は、経済的必要性が生じる前に、精神的またはイデオロギー的動機が大規模な協力を組織するのに十分強力であったことを示唆しています。そのイデオロギーは何だったのでしょうか?私たちは、それが新たに出現した自己認識に取り組むことだったと提案します—その人々の用語で二分心の崩壊を説明するものです。

言語学的証拠#

もし意識が本当に文化的に広まったのであれば、完新世初期の複数の証拠領域にその波紋が見られるはずです。 言語学は興味深い領域です。言葉は概念を符号化するため、支配的な概念の突然の変化は異常な言語パターンとして現れる可能性があります。

EToCが提唱する一つの仮説は、代名詞の発明—特に第一人称単数「私」—が言語における画期的な瞬間であったというものです。 歴史言語学者は特定の深い言語ファミリーを追跡し、代名詞の形に驚くべき共通点を見つけました。

この推論の線は推測的ですが、EToCの検証可能な予測を強調しています:意識の台頭に伴う言語の多様化と変化の爆発。特に、氷河期の終わり頃の時期は大規模な移住とマクロファミリーの広がりを見ます(アフロ・アジア語族、インド・ヨーロッパ語族、シノ・チベット語族の祖先はすべて1万5千年から1万年前に遡る可能性があります)。

出典#

- Campbell, J. (1988). The Power of Myth. Interview transcript.

- Jaynes, J. (1976). The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Houghton Mifflin.

- Dundes, A. (1976). “A psychoanalytic study of the bullroarer.” Man 11(2), 220–238.

- Gimbutas, M. (1991). The Civilization of the Goddess. San Francisco: Harper.

- Eisler, R. (1987). The Chalice and the Blade: Our History, Our Future. San Francisco: Harper.

- Renfrew, C. (2008). “Neuroscience, evolution and the sapient paradox: the factuality of value and of the sacred.” Philosophical Transactions of the Royal Society B 363(1499): 2041–2047.

- Donald, M. (2009). “The sapient paradox: can cognitive neuroscience solve it?” Brain 132(3): 820–824.

- Isbell, L. (2006). “Snakes as agents of evolutionary change in primate brains.” Journal of Human Evolution 51: 1–35.

- Dunbar, R. (1998). “The social brain hypothesis.” Evolutionary Anthropology 6: 178–190.

- Swadesh, M. (1971). The Origin and Diversification of Language.

- d’Huy, J. (2013). “A Cosmic Snake of the Origin of Stories.” Anthropology of Consciousness 24(2).

- Seder, T. (1952). “The Distribution of the Bullroarer in the World.” Southwestern Journal of Anthropology 8(3): 272–308.

- Low, C. (2012). “KhoeSan shamanistic relationships with snakes and rain.” Journal of Namibian Studies 11: 25–45.

- Geary, D. (2010). Male, Female: The Evolution of Human Sex Differences.

- Haque, S. et al. (2015). “Sex differences in the functional lateralization of emotion and decision making in the human brain.” Journal of Neuroscience Research 93(1): 189–197.

- Bohannon, J. (2006). “Evidence of recent human evolution in genes for brain development.” Science 314(5807): 1872.

- Schmidt, K. (2010). “Göbekli Tepe – the Stone Age Sanctuaries.” Documenta Praehistorica 37: 239–256.

- Mithen, S. (1996). The Prehistory of the Mind. London: Thames & Hudson.

- Baron-Cohen, S. et al. (2022). “Worldwide gender differences in ’theory of mind’ ability.” PNAS 119(7): e2022386119.

FAQ#

Q 1. 意識のイブ理論とは何であり、他の人間の意識の理論とどう違うのですか? A. 意識のイブ理論(EToC)は、人間の内省的意識が紀元前15,000年から10,000年頃に文化的発明として出現し、ミーム的に広まったものであり、生物学的プロセスを通じて徐々に進化したのではないと提案します。意識を脳の進化の必然的な副産物と見る理論とは異なり、EToCは、先史時代の革新者(比喩的に「イブ」)が最初に自己認識を達成し、それを他者に教えた特定の歴史的起源点を提案します。

Q 2. なぜこの理論は女性が最初に意識を発展させたと示唆するのですか? A. この理論は、女性が社会的認知タスク(共感、心の理論)で優れたパフォーマンスを発揮し、脳の側性化パターンが異なり、主要な養育者としての役割が精緻な対人知性を必要とするため、意識を先導したと提案します。さらに、世界的な神話と人類学的証拠は一貫して女性を深遠な知識の最初の保持者として記憶しており、この認知革命における女性のリーダーシップの文化的記憶を示唆しています。

Q 3. 意識が生物学的に進化するのではなく文化的に広まったという考えを支持する証拠は何ですか? A. 複数の証拠線には、世界的な神話の類似性(禁断の知識を得る蛇と女性の神話)、100以上の文化に見られるブルロアラー儀式の複合体(女性が元々制御していた神聖な知識を男性が盗むという一貫したモチーフ)、サピエント・パラドックス(解剖学的に現代的な人間が10万年以上存在していたが「賢明な」行動がはるかに後に現れた)、および紀元前1万年頃に11の地域で農業が同期して出現したことが含まれます。

Q 4. ゴベクリ・テペは意識のイブ理論とどのように関連していますか? A. ゴベクリ・テペ(紀元前9600年頃)は、狩猟採集民によって農業の前に建てられた世界最初の巨大な神殿として重要な証拠を提供します。10〜20トンの巨石の建設に必要な大規模な労働の調整は、経済的必要性ではなく強力なイデオロギー的動機を示唆しています。EToCは、この遺跡が意識の普及における重要なノードを示している可能性があり、儀式が自己概念を結晶化し、新たに出現した自己認識に取り組む初期の人間集団の間でそれを広めたと提案します。

Q 5. 意識のイブ理論が将来の研究に対してどのような検証可能な予測を行いますか? A. この理論は、狭い時間枠内での人間の認知の急激な変化、初期の氷河後の移動によって接続された地域間の共有言語または儀式的特徴、内省的脳処理における性差、男の子と女の子の間の心の理論の習得における発達的差異、特定の時期と拡散パターンに集まる神話の計算系統解析を予測します。