TL;DR

- Nüwa et Fuxi sont des divinités créatrices primordiales dans la mythologie chinoise, représentées avec des corps supérieurs humains et des corps inférieurs de serpent, symbolisant leur statut liminal entre humain et divin.

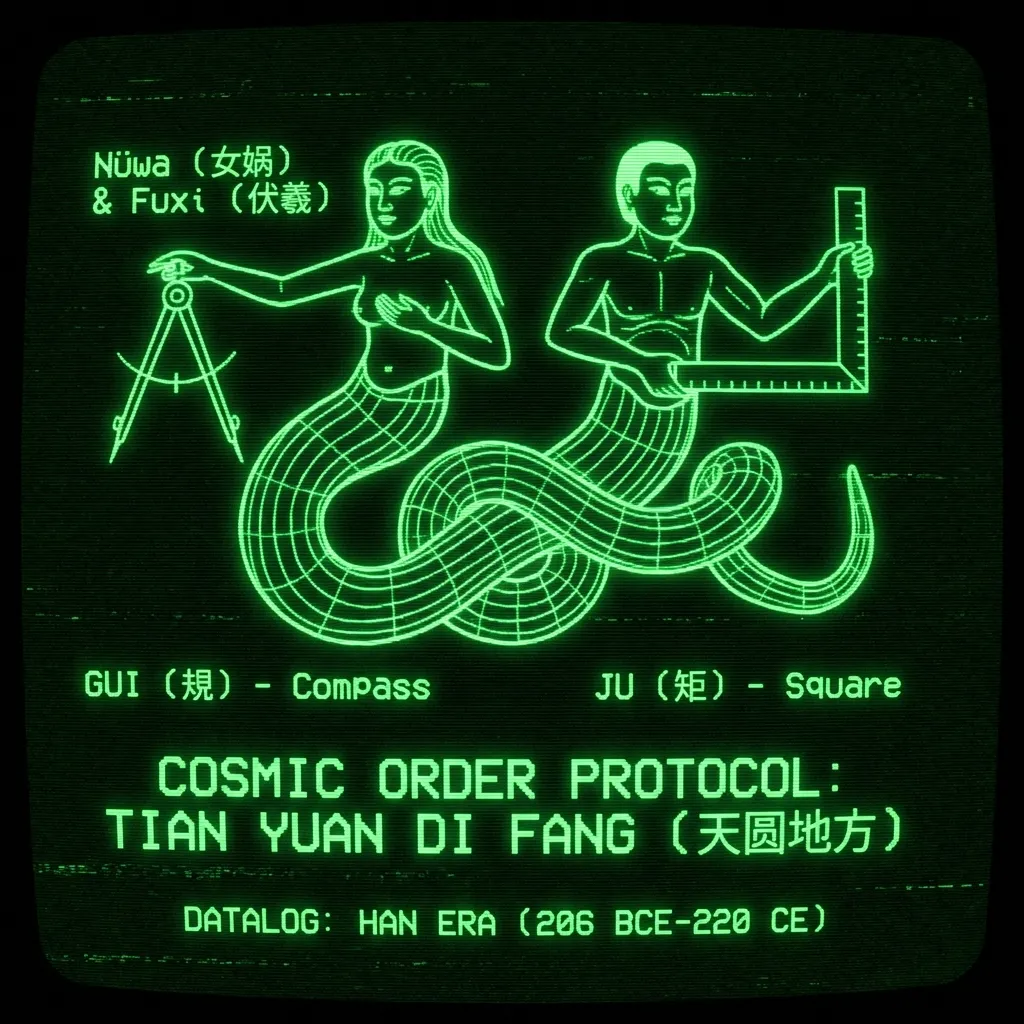

- Ils sont souvent dépeints tenant un compas (Nüwa) et une équerre (Fuxi), représentant le Ciel et la Terre et l’imposition de l’ordre cosmique sur le chaos.

- Un symbolisme similaire du serpent apparaît dans de nombreuses mythologies mondiales, y compris le serpent d’Eden dans la tradition judéo-chrétienne, bien que avec des valences morales différentes.

- La prévalence de ces motifs à travers les cultures suggère soit une diffusion culturelle, soit des schémas psychologiques communs dans la création mythologique humaine.

- Ces parallèles mythologiques offrent un aperçu de la façon dont différentes civilisations ont conceptualisé la création, l’ordre et la relation humaine aux pouvoirs cosmiques.

Contexte Historique et Mythologique de Nüwa et Fuxi#

Nüwa (女娲) et Fuxi (伏羲) sont des figures centrales de la mythologie chinoise, souvent considérées comme le couple primordial et les porteurs de culture de l’humanité. Les premières sources chinoises les décrivent déjà avec des formes serpentines. Par exemple, le poème de l’époque des Royaumes Combattants Tianwen (“Questions Célestes”) dans le Chu Ci déclare “Nüwa avait une tête humaine et un corps de serpent” (女娲人头蛇身). De même, le Classique des Montagnes et des Mers (Shanhai Jing) de la dynastie Han décrit Nüwa comme “une ancienne femme divine et souveraine, au visage humain et au corps de serpent, capable de soixante-dix transformations en un jour” (女娲,古神女而帝者,人面蛇身,一日中七十变). Ces textes anciens établissent que Nüwa et Fuxi appartenaient à une classe de divinités créatrices avec des caractéristiques humaines et serpentines (ou draconiques).

Nüwa est vénérée comme créatrice et sauveuse de l’humanité. Dans une légende, elle façonne les humains à partir d’argile jaune, donnant vie aux premiers hommes. Dans un autre mythe célèbre, Nüwa répare les cieux brisés après une catastrophe cosmique : “Les quatre piliers se sont effondrés, les neuf provinces se sont divisées ; le ciel ne pouvait pas tout couvrir, la terre ne pouvait pas tout supporter… Nüwa a fondu des pierres de cinq couleurs pour réparer le ciel azur”. (Chinois original : “女娲炼五色石以补苍天…”.) Dans ce récit, préservé dans des textes comme le Huainanzi de la dynastie Han occidentale, Nüwa répare également les piliers du ciel (en utilisant les jambes d’une tortue géante), tue un dragon venimeux et arrête le déluge, sauvant ainsi le monde. En raison de tels actes, des sources ultérieures l’ennoblissent parmi les Trois Souverains – souverains légendaires de la haute antiquité – et enregistrent même qu’elle était vénérée comme une impératrice céleste ou déesse créatrice (造物主).

Fuxi, à son tour, est décrit comme le frère (ou aîné) et mari de Nüwa. Les récits traditionnels disent que la vierge du clan Huaxu a marché dans l’empreinte d’un géant et a miraculeusement conçu Fuxi. Fuxi est crédité d’innovations civilisatrices : l’invention des filets de pêche, de l’écriture ou des trigrammes, de la musique et de l’institution du mariage. En fait, une ancienne tradition soutient qu’après un grand déluge, Fuxi et Nüwa étaient les seuls survivants et sont devenus le premier mari et femme à repeupler le monde. Cette histoire de création par mariage entre frères et sœurs apparaît dans de nombreux anciens récits chinois. Le Taiping Yulan (encyclopédie du 10ème siècle) raconte, par exemple, que Nüwa a façonné des gens à partir d’argile et, épuisée par la tâche, a épousé son frère Fuxi pour continuer conjointement la propagation de l’humanité. L’idée de Nüwa et Fuxi comme couple primordial – deux frères et sœurs qui s’unissent pour assurer la survie humaine – est devenue un thème commun dans le folklore ultérieur.

Chinois original – Chu Ci (Questions Célestes) : “女娲人头蛇身” (Nüwa avait une tête humaine et un corps de serpent) Traduction anglaise : “Nüwa avait une tête humaine et le corps d’un serpent.” Cette description précoce des Questions Célestes (c. 4ème siècle av. J.-C.) met en évidence sa forme hybride, qui est reflétée par Fuxi dans de nombreuses représentations.

À l’époque de la dynastie Han (206 av. J.-C. – 220 apr. J.-C.), Nüwa et Fuxi étaient fermement établis comme hybrides humains-serpents et comme les progéniteurs de la race humaine. Les Mémoires historiques de Sima Qian (司马迁《史记》) listent Fuxi comme un souverain de l’antiquité, et des textes ultérieurs associent souvent Nüwa avec lui dans des listes de souverains ou de divinités antiques. Le savant de l’ère Han Xu Shen, dans le dictionnaire Shuowen Jiezi (《说文解字》, 2ème siècle apr. J.-C.), définit “娲” (Wa, dans le nom de Nüwa) comme “une ancienne femme divine, celle qui a transformé les myriades de choses”, soulignant son rôle de créatrice. Fuxi et Nüwa étaient donc non seulement des personnages mythiques mais aussi des objets de vénération cultuelle. Nüwa en particulier avait des temples et des festivals en son honneur (en tant que Mère Ancêtre), et était invoquée comme marieuse divine et protectrice des femmes. Fuxi était souvent honoré également pour avoir enseigné des compétences aux humains et pour avoir conçu le bagua (Huit Trigrammes) utilisé dans la divination.

En résumé, la tradition chinoise se souvient de Nüwa et Fuxi comme du premier couple et des ancêtres culturels de l’humanité. Leur union est un mariage cosmogonique qui engendre la civilisation elle-même. Uniquement, ils sont représentés non pas comme entièrement humains, mais comme des divinités thériomorphes – mi-humaines, mi-serpents – symbolisant leur statut primal et liminal à l’aube de la création. Cette iconographie prendrait encore plus de signification à travers les symboles qu’ils portent, comme nous l’explorerons ensuite.

Iconographie : Le Motif du Compas et de l’Équerre#

Dans l’art de la dynastie Han, Nüwa et Fuxi sont associés à des instruments spécifiques : elle tient un compas (規, gui) tandis qu’il tient une équerre (矩, ju). Cette association a persisté pendant des millénaires dans l’art chinois, avec l’iconographie spécifique se cristallisant autour du 2ème siècle apr. J.-C. Par exemple, dans les reliefs funéraires de la dynastie Han de Nanyang, Henan (c. 165 apr. J.-C.), Nüwa et Fuxi sont représentés avec des corps inférieurs serpentins, se faisant face, avec Nüwa tenant un compas et Fuxi tenant une équerre. Cette iconographie est devenue canonique et peut être observée à travers divers médias, y compris les tuiles de tombe, les cercueils en pierre, les miroirs en bronze, et plus tard les fresques de temple et les rouleaux peints.

Le symbolisme est profond. Le compas trace des cercles, représentant le ciel, tandis que l’équerre représente la terre. Dans la cosmologie chinoise, “le ciel est rond, la terre est carrée” (天圆地方, tian yuan di fang) – un concept directement visualisé à travers ces instruments. Le terme chinois pour “compas et équerre” (規矩, guiju) double en tant que mot pour “règles” ou “normes”. Ainsi, Nüwa avec son compas et Fuxi avec son équerre établissent des normes cosmiques et imposent l’ordre sur le chaos primordial. Plus profondément, les formes serpentines entrelacées des deux divinités créent une figure rappelant le symbole du taiji (太極, “ultime suprême”) – représentant les forces cosmiques complémentaires du yin et du yang, les principes féminins et masculins unis dans un équilibre dynamique.

Parfois, cette iconographie incorporait des symboles supplémentaires. Dans certains reliefs en pierre de la dynastie Han, Nüwa et Fuxi sont montrés avec le soleil (contenant un corbeau à trois pattes) et la lune (contenant un lapin pilant l’élixir d’immortalité). Dans certaines variations, ils tiennent non seulement le compas et l’équerre mais aussi les disques du soleil et de la lune directement. La signification est claire : ils sont des puissances cosmiques jumelées qui gouvernent à la fois l’espace (compas et équerre) et le temps (soleil et lune). Ils représentent les principes fondamentaux de structuration de l’univers lui-même.

Des preuves textuelles de diverses périodes confirment la signification spéciale de cette représentation. Le Shangshu Dazhuan (尚書大傳, “Grand Commentaire sur le Livre des Documents”), de l’ère Han, lie Fuxi explicitement à l’équerre et à la régulation de la terre : “Fuxi a dessiné les huit trigrammes et établi l’équerre pour déterminer les quatre directions cardinales, instituant ainsi des règlements pour la terre”. De même, le commentateur de la dynastie Tang Kong Yingda a écrit que “Nüwa tenait le compas pour établir les cieux”. Ce rôle cosmique des deux divinités – ordonnant et harmonisant l’univers à travers leurs instruments – est devenu une caractéristique distinctive de l’art mythologique chinois.

Parallèles Mondiaux : Symbolisme du Serpent dans d’Autres Cultures#

Les attributs serpentins de Nüwa et Fuxi trouvent des parallèles intrigants dans les mythologies mondiales. Plus particulièrement, le serpent biblique dans l’Eden (Genèse 3) offre la connaissance au premier couple humain – bien que avec des implications morales très différentes de celles de la tradition chinoise. Alors que Nüwa et Fuxi sont des porteurs de culture bienveillants, le don de connaissance du serpent d’Eden est présenté comme une désobéissance au commandement divin. Néanmoins, les deux récits lient les êtres serpents à la connaissance humaine primordiale et à la transition de l’innocence à la conscience civilisationnelle.

Les mythes mésopotamiens anciens présentent Ningishzida, une divinité serpent associée à la fertilité et au monde souterrain, parfois représentée comme un serpent à tête humaine ou comme deux serpents entrelacés. De même, dans la mythologie égyptienne, Wadjet, la déesse cobra, protégeait les pharaons et était associée à la souveraineté et à l’autorité divine. L’iconographie des serpents entrelacés apparaît également dans le symbole du caducée associé au dieu grec Hermès et dans le bâton d’Asclépios dans la culture gréco-romaine.

Dans les traditions mésoaméricaines, les divinités serpent à plumes comme Quetzalcoatl (Aztèque) et Kukulkan (Maya) étaient des dieux créateurs et porteurs de culture vénérés qui enseignaient aux humains les arts, l’agriculture et les systèmes calendaires. Les similitudes visuelles avec les divinités serpentines chinoises sont remarquables, suggérant soit une diffusion des symboles, soit des schémas psychologiques communs dans la création mythologique.

Dans l’iconographie hindoue, les nāgas (êtres divins serpents) sont souvent représentés avec des corps supérieurs humains et des corps inférieurs de serpent, rappelant la forme hybride de Nüwa et Fuxi. Le Seigneur Vishnu repose sur le serpent cosmique Shesha (ou Ananta), qui représente l’éternité et la fondation de l’existence cosmique. Le symbolisme du serpent comme à la fois chthonien (lié à la terre) et cosmique fait écho à la double nature de Nüwa et Fuxi en tant qu’ancêtres terrestres et divinités célestes.

Même dans la mythologie nordique, le Serpent de Midgard (Jörmungandr) encercle le monde, se mordant la queue dans le motif de l’ouroboros – un symbole de plénitude cosmique et de temps cyclique. Cela se connecte à la façon dont les corps entrelacés de Nüwa et Fuxi forment souvent un motif circulaire dans l’art chinois, suggérant la plénitude cosmique.

Le symbolisme du compas et de l’équerre trouve également des analogues dans les traditions occidentales. Dans la franc-maçonnerie, l’équerre et le compas sont devenus des emblèmes centraux, représentant les vertus morales et l’harmonie entre le ciel et la terre – une interprétation remarquablement similaire à la compréhension chinoise de ces outils. Bien que l’usage maçonnique se soit développé indépendamment, le parallèle suggère une tendance interculturelle à investir ces outils géométriques d’une signification cosmique.

Premier Couple et Archétypes du Serpent à Travers le Monde

L’archétype d’un premier couple associé à un serpent/dragon ou à la création par des êtres entrelacés se retrouve dans diverses cultures à travers le monde. Un regard comparatif sur les mythologies mondiales révèle à la fois des parallèles et des variations uniques : • Mésopotamie et Proche-Orient : Les récits de création mésopotamiens anciens ne se concentrent pas sur un couple humain, mais des serpents et des êtres semblables à des dragons apparaissent. Dans le mythe babylonien, les forces primordiales incluent Tiamat, un dragon du chaos (souvent décrit comme serpentiforme) qui, avec Apsu, donne naissance à la première génération de dieux. Bien qu’ils ne soient pas humains, cette mère dragon primordiale et son consort sont un couple serpent à l’aube de la création. Dans le folklore sumérien, après le déluge, le héros Gilgamesh cherche une plante d’immortalité seulement pour qu’elle soit volée par un serpent – une histoire qui, comme la Genèse, lie un serpent à la perte du paradis. Dans la tradition zoroastrienne (perse), le premier couple humain Mashya et Mashyane a été créé par le dieu suprême Ahura Mazda mais plus tard trompé par l’esprit maléfique Ahriman, parfois envisagé comme un serpent ou un dragon menteur. La présence persistante d’un serpent malveillant dans les mythes de création/chute du Proche-Orient (du serpent d’Eden aux récits zoroastriens et peut-être même plus anciens de Dilmun) suggère un motif régional du serpent en tant que corrupteur des premiers humains, contrairement aux divinités serpentines chinoises qui sont des bienfaiteurs. • Asie du Sud (Indus et Védique) : La civilisation de la vallée de l’Indus n’a laissé aucun mythe écrit, mais le culte du serpent était manifestement courant (motifs de cobra, icônes de nāga). Dans la mythologie hindoue ultérieure, nous trouvons des serpents dans des rôles cosmiques : le serpent géant Shesha qui soutient la terre, ou Vasuki qui est utilisé comme corde de barattage dans l’Océan cosmique de Lait. Bien que les premiers humains (Yama et Yamī, ou Manu et Shatarupa dans le folklore hindou) ne soient pas liés aux serpents, le mythe indien présente un premier homme (Manu) sauvé par un avatar de poisson cornu (Matsya) – un motif animal différent. Cependant, les traditions hindoues et bouddhistes vénèrent les Nāgās (êtres serpents) en tant que divinités de la fertilité et de la pluie. La fusion de l’humain et du serpent est vue dans des figures comme Nāga Kanya (vierges serpents) mais ce sont des esprits de la nature mineurs, pas des créateurs. On pourrait dire que l’équivalent indien de l’archétype du serpent bienveillant est le royaume Nāga, mais il n’est pas spécifiquement lié à un récit de premier couple. Pourtant, la proéminence du symbolisme du serpent dans le contexte indien ancien (les cultes du cobra, le serpent sur le chemin de Bouddha, etc.) montre une révérence répandue pour les serpents en tant que puissances anciennes de la vie, de la mort et de la renaissance, tout comme dans d’autres cultures. • Gréco-romain : La mythologie grecque offre des parallèles intrigants de couple-serpent. Dans un récit de création pélasgien (rapporté par des sources anciennes et plus tard par Robert Graves), la déesse Eurynome (une déesse-mère) danse avec un serpent géant Ophion ; les deux s’accouplent, et Eurynome pond l’œuf du monde, avec Ophion enroulé autour jusqu’à ce qu’il éclose. Cette déesse + serpent en tant que créateurs du monde est étonnamment proche d’un motif de “premier couple et serpent en un” – Eurynome et le serpent sont partenaires dans la création. Un autre exemple grec est Échidna, mentionnée ci-dessus : Hésiode décrit Échidna comme “moitié belle jeune fille et moitié serpent redoutable”, qui, avec son compagnon Typhon, engendre de nombreuses créatures. Bien qu’Échidna et Typhon soient considérés comme monstrueux et non comme les créateurs de l’humanité, l’image d’une femme serpentine et de son consort est présente dans la pensée grecque. La tradition orphique avait également les serpents cosmiques Chronos (Temps) et Ananke (Nécessité) enroulés autour de l’œuf primordial de la création. Ces mythes classiques soulignent que les hybrides serpent-humain et les serpents entrelacés étaient des symboles puissants de création et de pouvoir primordial autour de la Méditerranée également. Plus tard, les traditions gnostiques de l’Antiquité tardive ont même réinterprété l’histoire de la Genèse sous un jour positif – avec le serpent (souvent nommé Sophia ou une entité sage) comme porteur de connaissance. Ainsi, l’Occident a les deux aspects : le serpent négatif dans le folklore judéo-chrétien dominant, et le serpent plus ambivalent ou positif dans les traditions ésotériques ou antérieures. Cela reflète le double rôle des serpents comme chaos ou création. • Mésoamérique : Dans la cosmogonie mésoaméricaine, les serpents sont profondément vénérés en tant qu’êtres créateurs. Le Popol Vuh maya décrit la création du monde par les efforts conjoints de Tepeu (une divinité céleste) et Gukumatz (le serpent à plumes). Gukumatz (Kukulkan/Quetzalcoatl dans d’autres cultures mésoaméricaines) est littéralement une divinité serpent avec des plumes, qui parle et fait surgir la Terre et la vie. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un couple humain, la dualité d’un dieu du ciel et d’un dieu serpent agissant de concert rappelle l’association Ciel-Terre de Fuxi et Nüwa. La mythologie aztèque raconte que Quetzalcoatl crée les humains en se rendant dans le monde souterrain et en récupérant les os des races précédentes, puis en saignant sur eux – un rôle de créateur de la terre souvent assisté ou reflété par un jumeau (Tezcatlipoca). Dans certaines représentations, Quetzalcoatl est rejoint par son homologue féminin (par exemple, la déesse serpent aztèque Coatlicue ou d’autres dans certains mythes), mais un “Adam et Ève” clair est absent. Cependant, nous avons une histoire de survie au déluge : un couple humain Tata et Nena échappe à un déluge dans un bateau (un écho de Noé) mais est transformé en chiens pour désobéissance. Bien qu’aucun serpent ne soit impliqué là, l’accent mésoaméricain plus large sur les divinités serpentines dans la création (le serpent à plumes en tant que créateur et civilisateur, présent depuis les temps olmèques) fournit un parallèle thématique aux créateurs serpentins de la Chine. L’imagerie est également remarquablement convergente : une sculpture de l’ancien Mexique pourrait montrer deux serpents entrelacés (par exemple, le serpent à double tête dans l’art aztèque), symbolisant la dualité ou l’union des forces célestes et terrestres – pas contrairement aux queues entrelacées de Fuxi et Nüwa. • Moyen-Orient et Afrique : Dans les mythes du Proche-Orient et d’Afrique, nous trouvons également des premiers couples et des serpents. Par exemple, dans certaines traditions mésopotamiennes, après le déluge, la population humaine restaurée commence avec un nouveau premier couple (comme Utnapishtim et sa femme, les survivants du déluge – parallèlement à Fuxi et Nüwa en tant que survivants du déluge dans le mythe chinois – bien qu’ici il n’y ait pas d’élément serpent au-delà d’un serpent volant la plante de vie). Dans la mythologie africaine, il y a de forts symboles de serpent : le peuple Fon (Dahomey) dit que le créateur Nana-Buluku avait des jumeaux Mawu (femelle) et Lisa (mâle) qui se sont mariés et ont créé l’humanité, et ils ont été assistés par le serpent arc-en-ciel Aido-Hwedo qui les a portés et soutient le poids de la terre dans ses enroulements. Cela se rapproche beaucoup de l’idée d’un premier couple divin avec un serpent enroulé autour du monde. Les traditions aborigènes australiennes révèrent également le Serpent Arc-en-ciel, souvent un créateur ou un façonneur solitaire de la terre, mais parfois associé à un consort dans diverses histoires (dans certaines versions, il y a deux serpents arc-en-ciel de sexe opposé qui se rencontrent). Dans le Temps du Rêve aborigène, le Serpent Arc-en-ciel est un être primordial apportant vie et fertilité, parallèlement au rôle de Nüwa dans la formation des créatures. Encore une fois, bien qu’il ne soit pas présenté comme un couple humain, l’union de deux serpents ou d’un serpent avec un créateur est un thème récurrent.

De cette enquête mondiale, nous voyons un schéma récurrent de serpents dans la création : soit en tant que partie d’un premier couple (Fuxi/Nüwa de Chine, Eurynome/Ophion de Grèce), soit en tant qu’adversaire du premier couple (Eden biblique, Ahriman perse contre Mashya et Mashyane), soit en tant que seuls créateurs (Serpent Arc-en-ciel, Quetzalcoatl). L’entrelacement du masculin et du féminin pour engendrer le monde est presque universel – parfois le couple est anthropomorphique (Adam et Ève), parfois zoomorphique (Père Ciel et Mère Terre sous forme d’animaux, ou serpents cosmiques s’accouplant). Le serpent, avec sa nature chthonienne, mystérieuse et son habitude de muer (symbolisant la renaissance), est naturellement associé à la création, à la fertilité et au renouvellement cyclique de la vie. De nombreuses cultures sont probablement arrivées à ce symbole indépendamment ; dans d’autres cas, les motifs ont pu se diffuser le long des routes commerciales et des migrations. Ensuite, nous considérons comment une telle diffusion ou origine commune pourrait avoir eu lieu, en particulier à la lumière des connexions anciennes comme la Route de la Soie et même des sites préhistoriques comme Göbekli Tepe.

Diffusion et Origines Communes du Motif

Les similitudes frappantes dans ces mythes pourraient-elles être le résultat d’une diffusion culturelle, ou pointent-elles vers une proto-mythologie commune partagée par les premiers humains ? Les chercheurs débattent depuis longtemps pour savoir si des mythes comme ceux d’un couple serpent créateur du monde ont émergé indépendamment dans différents coins du monde ou se sont répandus à partir d’une source unique.

L’hypothèse de la Route de la Soie : Étant donné que l’iconographie de Fuxi et Nüwa apparaît vivement dans une peinture de l’ère Tang du Xinjiang (essentiellement le nexus de la Route de la Soie), on pourrait se demander si des idées de l’Ouest et de l’Est se sont mêlées. La Route de la Soie était active à l’époque Tang, permettant l’échange d’art et de motifs religieux entre la Chine, l’Asie centrale, l’Inde et le Moyen-Orient. Cependant, le motif chinois du couple serpent entrelacé est attesté bien plus tôt (dynastie Han, des siècles avant la transmission significative de mythes par la Route de la Soie). Il est possible que l’image d’un hybride humain-serpent en tant qu’être primordial ait des racines très anciennes en Asie centrale qui précèdent l’histoire écrite, et que l’Est et l’Ouest l’aient héritée. Alternativement, certains ont spéculé que des influences post-bibliques ont pénétré la pensée chinoise pendant l’Antiquité tardive (par exemple, des missionnaires manichéens en Chine Tang ont parlé d’Adam et Ève), mais il y a peu de preuves que l’histoire de Nüwa et Fuxi ait été influencée par le folklore judéo-chrétien – les récits chinois ne montrent aucune trace d’une chute moralisée ou d’un élément de Jardin, par exemple. Si quoi que ce soit, les érudits chinois des 17ème–18ème siècles (et les missionnaires jésuites comme Matteo Ricci) ont comparé les légendes du déluge et noté des parallèles entre Nüwa et la figure biblique d’Ève/Noé, mais c’était un exercice intellectuel bien plus tardif. Dans l’Antiquité, le développement indépendant est l’explication la plus simple, bien que les routes commerciales aient pu transporter des idées larges (par exemple, l’imagerie du dragon était omniprésente à travers l’Eurasie).

Origines préhistoriques : Les découvertes archéologiques récentes repoussent la narration mythologique organisée à l’âge glaciaire. Le site de Göbekli Tepe (c. 9500 av. J.-C.) dans la Turquie moderne fournit des indices alléchants. Göbekli Tepe est une série d’enclos en pierre décorés d’animaux sculptés – notamment, les serpents sont l’un des motifs les plus courants sur ses piliers. Certains chercheurs (en dehors de l’archéologie grand public) sont allés jusqu’à l’appeler “le premier temple du serpent au monde”. La prévalence de l’imagerie du serpent à ce site communautaire précoce suggère que le culte ou le symbolisme du serpent était significatif pour les peuples néolithiques précoces. Une théorie spéculative (surnommée l’“Hypothèse Ève” par un blogueur discutant de Göbekli Tepe) propose que le concept d’un serpent sacré et d’une déesse mère ou première femme pourrait remonter à cette profonde préhistoire. Au fur et à mesure que les humains se dispersaient, la théorie va, ils ont transporté des variations d’une histoire de “première mère + serpent”, qui a ensuite évolué en Nüwa-Fuxi en Extrême-Orient, Adam-Ève et le Serpent au Proche-Orient, et des schémas similaires ailleurs.

Bien que les preuves directes manquent, il est vrai que l’iconographie du serpent est presque universelle dans les sites anciens – des arts rupestres néolithiques aux pyramides égyptiennes et mayas, les serpents abondent. Certains anthropologues suggèrent que les humains ont une fascination ou une peur innée des serpents (occasionnée par l’évolution) qui a fait des serpents des symboles religieux puissants dès le début du comportement rituel. Une preuve provocante de l’ancienneté du mythe du serpent est un rocher vieux de 70 000 ans dans les collines de Tsodilo, au Botswana, sculpté en forme de python géant, avec des indications d’activité rituelle autour de lui – probablement l’un des plus anciens sites rituels connus, suggérant une vénération proto-religieuse du serpent. Si les premiers Homo sapiens vénéraient un grand esprit serpent, alors à mesure que les mythes divergeaient, cela pourrait avoir donné naissance à des histoires de créateurs serpents dans de nombreuses cultures.

Diffusion vs invention indépendante : C’est probablement un peu des deux. La Route de la Soie pourrait expliquer la transmission de certains motifs entre l’Inde, l’Iran et la Chine (par exemple, les images de Nāga indiens influençant l’imagerie du dragon chinois, ou vice versa – les Chinois ont même identifié le Bouddha de l’Inde à certains moments avec une divinité à corps de serpent pour s’adapter à l’iconographie locale). Les correspondances étroites entre les mythes eurasiens – comme le mythe du déluge répandu et le motif du mariage entre frères et sœurs du Proche-Orient à la Chine – suggèrent fortement une pollinisation croisée. En fait, l’histoire de la repopulation par frère et sœur existe au Proche-Orient (le conte de Yima en Iran, ou de Deucalion et Pyrrha dans le mythe grec qui sont cousins) et en Asie du Sud-Est également. Ce motif particulier (premier couple incestueux après un déluge) pourrait avoir une origine commune ou refléter une solution narrative logique à laquelle de nombreuses cultures sont arrivées indépendamment pour expliquer les origines humaines après une catastrophe.

En ce qui concerne le motif du compas et de l’équerre, la diffusion semble moins probable – il semble être distinctement chinois dans l’Antiquité. Il n’y a aucune preuve que, par exemple, les Grecs ou les Indiens aient représenté leurs divinités avec ces outils de la même manière. Le parallèle occidental le plus proche – Dieu avec un compas – émerge au haut Moyen Âge, probablement indépendamment en tant qu’image allégorique. Le fait que les francs-maçons en Europe aient plus tard chéri les mêmes outils est probablement une coïncidence, née de l’importance universelle de ces instruments dans la construction et la géométrie. Cependant, le motif des serpents mâle-femelle entrelacés a une piste de diffusion potentielle : par exemple, certains ont comparé Fuxi et Nüwa au symbole du caducée (deux serpents entrelacés sur un bâton) qui a pris naissance au Proche-Orient (associé au dieu grec Hermès, mais trouvé dans l’art mésopotamien comme deux serpents copulant). Les voyageurs le long de la Route de la Soie auraient-ils pu apporter des récits ou des symboles de serpents entrelacés qui ont renforcé l’image chinoise ? Les peintures d’Astana de Turpan (sur la Route de la Soie) montrent clairement le motif à l’époque Tang, mais nous savons qu’il était présent en Chine Han aussi, donc il n’a pas été importé pendant Tang. Il se peut que ce symbole ait surgi dans plusieurs régions parce qu’il est visuellement et conceptuellement captivant : une unité des opposés (mâle-femelle) et une spirale infinie (les enroulements entrelacés) suggérant l’éternité ou la continuité de la vie.

En essence, le motif du couple serpent pourrait représenter une strate très ancienne de mythe – peut-être datant des cosmologies agricoles ou même de chasseurs-cueilleurs – qui a ensuite diffusé et évolué. Ou il se pourrait que les humains partout, observant la mue cyclique des serpents, l’accouplement des créatures et l’union du ciel et de la terre (souvent vus comme père et mère), soient arrivés à des histoires analogues.

Phylogénies Mythologiques et Racines Communes

La mythologie comparée moderne a tenté de cartographier des “arbres phylogénétiques” de mythes, à l’instar des arbres généalogiques des langues. Les chercheurs se demandent : les mythes qui partagent des motifs (comme une création impliquant un serpent ou un premier couple) descendent-ils d’un récit ancestral, ou sont-ils le produit d’une évolution convergente ? Un cadre ambitieux est proposé par le chercheur E. J. Michael Witzel dans The Origins of the World’s Mythologies (2012). Witzel suggère que la plupart des mythes à travers l’Eurasie et les Amériques appartiennent à une super-famille commune qu’il appelle la mythologie “laurasienne”, qui remonte en fin de compte à la migration des humains modernes hors d’Afrique. Selon Witzel, les mythes laurasiens (qui incluent ceux de la Chine ancienne, de la Mésopotamie, de la Grèce, etc.) partagent une “trame narrative” structurée : commençant par la création à partir du chaos, une séquence d’âges, un déluge, et des héros éventuels – un peu comme les chapitres de ce qu’il appelle “le premier roman”. L’histoire de Fuxi et Nüwa, avec ses éléments de création et de déluge, s’inscrirait dans ce schéma laurasien, tout comme le récit d’Adam et Ève (création, tentation, chute – qui est une sorte de perte de l’âge d’or semblable à un récit de déluge dans sa fonction). Witzel les oppose à ce qu’il appelle la mythologie “gondwanienne” (mythes d’Afrique subsaharienne, de Nouvelle-Guinée, d’Australie, etc., qui manquent souvent d’un grand récit chronologique). De manière intrigante, même certains mythes gondwaniens (africains, australiens) ont des créateurs serpents ou des premiers couples, ce que Witzel pourrait soutenir comme étant soit des motifs indépendants, soit très archaïques, datant possiblement des premiers récits humains avant que le “roman” laurasien ne se développe.

D’autres chercheurs ont utilisé des méthodes computationnelles pour retracer la diffusion des mythes. Par exemple, le folkloriste Julien d’Huy a appliqué des algorithmes phylogénétiques aux mythes de déluge et de tueurs de dragons, découvrant que certains motifs mythiques semblent statistiquement rayonner à partir d’une origine centrale (souvent correspondant aux schémas de migration humaine). Ces études suggèrent parfois que certaines idées mythiques pourraient avoir des dizaines de milliers d’années. Une étude dans Science (2016) a utilisé l’analyse phylogénétique sur les contes populaires indo-européens et a trouvé que certains (comme l’histoire du “forgeron et du diable”) pourraient remonter à l’âge du bronze ou plus tôt. Bien que les mythes de création n’aient pas été le centre d’intérêt ici, cela démontre le principe selon lequel les motifs mythiques peuvent être très conservateurs, transmis sur des millénaires avec des changements incrémentaux.

Des chercheurs comme Joseph Campbell et Mircea Eliade ont adopté une approche plus thématique, notant des archétypes comme le Voyage du Héros ou la Grande Mère à travers les cultures, sans nécessairement revendiquer une origine unique. Plus récemment, certains ont proposé que, parce que les humains partagent des besoins cognitifs et sociaux similaires, des mythes similaires peuvent émerger indépendamment (l’école structuraliste de la mythologie, par exemple Claude Lévi-Strauss, mettrait l’accent sur les oppositions binaires sous-jacentes dans l’esprit qui produisent des mythes comparables). Cependant, la présence de similitudes détaillées (comme un premier couple serpentin avec des outils de mesure) est plus difficile à attribuer à une pure coïncidence et invite au moins à une hypothèse de diffusion ou d’héritage commun.

Un cadre théorique propose un “monomythe de sortie d’Afrique” ultime – qu’au moment où une petite bande d’humains quittait l’Afrique il y a environ 70 000 ans, ils emportaient avec eux des proto-mythes qui se diversifièrent ensuite. Si Nüwa et Fuxi et Adam et Ève ont une histoire ancestrale commune, elle serait extrêmement ancienne et grandement transformée par le temps. Peut-être était-ce quelque chose d’aussi simple que “Au commencement, une grande mère et un père façonnaient le monde ; la mère était associée à un serpent.” Au fil de dizaines de milliers d’années, cela pourrait se fragmenter : dans une ligne, la mère devient un serpent littéral (Chine), dans une autre, le serpent devient le tentateur de la mère (Proche-Orient).

Une autre approche consiste à construire des bases de données de motifs mythiques (comme le Motif-Index de Stith Thompson) et à voir leur distribution. Par exemple, un motif “Créateur mi-humain, mi-serpent” apparaît en Asie de l’Est (Fuxi, Nüwa), et aussi dans certains mythes amérindiens (certaines tribus Pueblo parlent d’une jeune fille serpent, et certains mythes amazoniens ont des ancêtres mi-humains, mi-serpents). Pourraient-ils être connectés ? Ou “Les premiers frères et sœurs se marient pour peupler la terre” – trouvé en Asie, en Europe, dans les îles du Pacifique. La large distribution suggère une grande antiquité ou de multiples instances réinventées. Certains chercheurs chinois (par exemple Yang Lihui dans Handbook of Chinese Mythology) ont retracé comment le mythe du mariage frère-sœur de Nüwa s’est répandu et a varié même en Chine, indiquant qu’il pourrait avoir commencé comme un mythe oral dans l’antiquité et a été remodelé au fil du temps. Lorsque des histoires similaires de mariage entre frères et sœurs apparaissent dans des terres lointaines, il est tentant de voir une connexion lointaine.

En somme, les tentatives savantes de cartographier les généalogies mythiques indiquent que des histoires comme celle d’un serpent et d’un premier couple sont parmi les plus anciennes et les plus persistantes. Que ce soit par diffusion ancienne (peut-être le long des routes de migration humaine précoce à travers l’Eurasie) ou par développement parallèle en raison de la psychologie humaine partagée, nous ne pouvons pas être certains. Ce qui est clair, c’est qu’à l’époque de l’histoire enregistrée, les Chinois avaient un mythe pleinement développé d’un Premier Couple à corps de serpent tenant les instruments de la création, et les peuples du Proche-Orient avaient leur propre conte d’un Premier Couple et d’un Serpent changeant de paradigme. Les mythologues comparatifs continueront à démêler les connexions, mais les thèmes symboliques – création, ordre, connaissance, et le rôle du serpent – semblent former un fil commun qui relie les traditions disparates de l’humanité sur nos débuts.

Conclusion

Nüwa et Fuxi se distinguent dans la mythologie mondiale comme une incarnation vivante de l’union des principes masculin et féminin, humain et animal, ciel et terre. En tant que Premier Couple du folklore chinois, enlacés sous forme de serpent et armés de compas et d’équerre, ils encapsulent une vision de la création à la fois matérielle (mesurant la terre) et mystique (s’enroulant dans une danse éternelle). Placée dans un contexte mondial, leur histoire invite à des comparaisons fascinantes – de la rencontre fatidique d’Adam et Ève avec un serpent, aux légendes lointaines de créateurs serpents et de parents du monde. Ces parallèles suggèrent que l’image du “premier homme et de la première femme, et du serpent de la vie” puise dans un réservoir profond de l’imagination humaine. Que ce motif soit né d’une histoire primordiale commune ou simplement d’expériences humaines communes, il a laissé une marque indélébile sur les paysages mythiques de nombreux peuples.

Le carré et le compas, dans les mains de Fuxi et Nüwa, symbolisent que le monde a été rendu géométrique, structuré et habitable. Des milliers d’années plus tard, ces mêmes symboles seraient utilisés par les tailleurs de pierre et les enseignants moraux pour signifier l’ordre éthique. Et la queue serpentine que partagent Fuxi et Nüwa s’enroule non seulement autour d’eux, mais autour du globe sous diverses formes – du Serpent Arc-en-ciel d’Australie au serpent à plumes de Mésoamérique – reliant les mythes de création du monde dans un fil en spirale.

En étudiant Nüwa et Fuxi, nous obtenons un aperçu de la façon dont les anciens Chinois voyaient le cosmos : comme une union de forces complémentaires mesurées avec précision et animées par un mariage du ciel et de la terre. En les comparant à Adam et Ève et à d’autres, nous voyons également le pouvoir durable de certains symboles (la femme, l’homme, le serpent, l’outil, l’union, la transgression) pour expliquer nos origines. En fin de compte, qu’ils soient nés d’une source unique ou de plusieurs, ces mythes parlent de questions partagées que l’humanité se pose depuis des millénaires : D’où venons-nous ? Qui étaient les premiers d’entre nous ? Comment l’ordre a-t-il émergé du chaos ? Les réponses, racontées en diverses langues, invoquent souvent une danse serpentine sacrée et le tracé d’un cercle et d’un carré divins.

Mythes de Création : Réparer le Ciel et Façonner l’Humanité#

La mythologie entourant Nüwa en tant que réparatrice cosmique est particulièrement significative. Selon le Huainanzi, il y eut un temps où “les piliers du ciel étaient brisés, les coins de la terre s’effondraient… le feu brûlait sans s’éteindre, l’eau coulait sans s’arrêter”. En cette période de catastrophe cosmique, Nüwa fit fondre des pierres de cinq couleurs pour réparer le ciel azur, coupa les jambes d’une grande tortue pour établir les quatre piliers aux coins de la terre, tua un dragon noir pour sauver la terre inondée, et rassembla des roseaux qu’elle brûla en cendres pour arrêter les eaux de l’inondation.

Ce récit présente Nüwa comme une solutionneuse divine de problèmes qui rétablit l’ordre cosmique par des moyens pratiques – réparant, soutenant, éliminant les menaces, et utilisant des matériaux naturels comme solutions. L’histoire présente des parallèles frappants avec les mythes de déluge dans le monde entier, de l’épopée mésopotamienne de Gilgamesh à l’Arche de Noé dans la Bible hébraïque. Cependant, contrairement à Noé qui ne sauve que des êtres sélectionnés d’une punition divine, Nüwa répare activement les dommages cosmiques pour restaurer l’équilibre.

En tant que créatrice de l’humanité, les méthodes de Nüwa variaient selon les traditions textuelles. Le Fengsu Tongyi (風俗通義, “Signification Compréhensive des Coutumes”) relate que Nüwa “pincait de la terre jaune et façonnait des humains”. Des versions plus élaborées décrivent Nüwa façonnant d’abord soigneusement des figures à partir d’argile jaune, mais trouvant le processus trop lent, elle plongea ensuite une corde dans la boue et la fit claquer de sorte que les gouttelettes de boue deviennent des gens ordinaires – expliquant l’origine de la hiérarchie sociale entre nobles (faits à la main) et roturiers (produits en masse).

Ce motif de création en argile résonne à travers les mythologies mondiales. Dans les mythes mésopotamiens, Marduk crée des humains à partir d’argile mélangée au sang d’un dieu tué. Genèse 2:7 décrit comment Dieu forma l’homme “de la poussière du sol”. Dans la mythologie grecque, Prométhée façonna les humains à partir d’argile. L’utilisation constante de matériaux terrestres pour la création humaine à travers des cultures diverses pointe vers des connexions intuitives entre la chair humaine et le sol qui soutient la vie.

La distinction entre les premiers humains de Nüwa (fabriqués soigneusement) et les suivants (créés en projetant des gouttelettes de boue) a des analogues dans d’autres traditions où l’humanité est formée en “lots” successifs de qualité variable. Dans le Popol Vuh maya, les dieux font plusieurs tentatives échouées pour créer des humains à partir de boue, de bois et d’autres matériaux avant de réussir en utilisant du maïs. Dans le mythe grec, les âges de l’humanité d’Hésiode (or, argent, bronze, héroïque et fer) suggèrent des créations successivement inférieures.

Thèmes de Mariage et d’Inceste dans les Paires de Créateurs Primordiaux#

Le mariage entre frères et sœurs de Nüwa et Fuxi présente un motif mythologique commun trouvé à travers les cultures – l’inceste divin comme étape nécessaire dans la création. Le texte de la fin de la dynastie Han Fengsu Tongyi explique : “Frère et sœur étaient mari et femme… dans l’antiquité lointaine, quand il n’y avait pas d’autres personnes”. Ce mariage fut justifié par un présage divin : les frères et sœurs prièrent au mont Kunlun, chacun brûlant un tas d’encens séparé. Lorsque la fumée des deux tas se mêla au lieu de se séparer, ils le prirent comme une approbation céleste de leur union.

Ce thème se connecte à des motifs similaires dans la mythologie égyptienne, où les divins frères et sœurs Isis et Osiris se marient et deviennent le modèle pour les mariages pharaoniques. Dans la tradition grecque, la paire primordiale Gaia et Uranus (Terre et Ciel) produisent ensemble une progéniture, tout comme Zeus et Héra, qui sont frères et sœurs. La mythologie nordique dépeint les premiers êtres, Ymir et Bestla, comme produisant des enfants sans partenaire distinct. Dans la mythologie hindoue, Brahma crée sa fille Saraswati et l’épouse ensuite.

Ce mythe récurrent – la création incestueuse – reflète un problème logique dans les récits de création : comment la reproduction commence-t-elle s’il n’y a initialement qu’un être ou une paire ? Les mythologies résolvent fréquemment cela par une exception divine aux tabous humains. Ces mythes contiennent également souvent un point de transition où l’inceste divin cède la place à l’exogamie (mariage en dehors de la famille immédiate) pour les humains. Dans la tradition chinoise, il est significatif que bien que le mariage de Nüwa et Fuxi ait été considéré comme cosmologiquement nécessaire et divinement sanctionné, la culture chinoise ait développé de forts tabous contre l’inceste pour les humains, appliqués par la loi et la coutume depuis au moins la dynastie Zhou.

Comparativement, l’iconographie spécifique de Nüwa et Fuxi en tant que serpents entrelacés rappelle le symbole ancien du caducée du Proche-Orient, avec ses serpents jumeaux en étreinte éternelle. Dans l’art hindou tantrique, l’union des principes cosmiques masculin et féminin est souvent représentée par des serpents entrelacés ou des divinités serpentines. Ces connexions interculturelles suggèrent soit une diffusion culturelle le long de la Route de la Soie, soit un développement indépendant à partir d’archétypes psychologiques communs – les deux possibilités révélant des schémas profonds dans l’imagination mythique humaine.

Héritage Culturel et Signification Contemporaine#

L’impact durable de Nüwa et Fuxi s’étend bien au-delà des textes et artefacts anciens. Tout au long de l’histoire chinoise, ces figures ont été continuellement réinterprétées dans des contextes culturels, philosophiques et politiques en évolution. Pendant la synthèse des écoles philosophiques de la dynastie Han, Nüwa et Fuxi ont été incorporés dans la cosmologie corrélative en tant qu’incarnations des principes yin et yang. Les dynasties Tang et Song les ont de plus en plus associés à la tradition du I Ching (Livre des Changements), Fuxi étant crédité comme le découvreur des huit trigrammes.

Le symbolisme de Nüwa en tant que réparatrice cosmique a particulièrement résonné pendant les périodes de chute et de transition dynastiques. Par exemple, à la chute des dynasties Han et Ming, les lettrés faisaient fréquemment référence à la réparation du ciel par Nüwa comme une métaphore de la nécessité de réparer l’ordre social et politique. Cela révèle comment les mythes de création pouvaient fonctionner comme des allégories politiques pendant les périodes de crise sociétale.

Dans la Chine contemporaine, Nüwa et Fuxi ont connu diverses réinterprétations. Au début du XXe siècle, les érudits nationalistes ont souligné leur rôle en tant que progéniteurs du peuple chinois pour favoriser l’identité nationale. Au milieu du XXe siècle, ils ont parfois été réinterprétés à travers le prisme du matérialisme historique comme des symboles de la société primitive et de l’innovation technologique précoce. Plus récemment, ces figures ont été adoptées comme symboles du patrimoine culturel, apparaissant dans tout, des promotions touristiques régionales aux installations d’art moderne.

Les découvertes archéologiques continuent d’apporter un nouvel éclairage sur ces figures mythologiques. Les découvertes sur des sites tels que Taosi dans la province du Shanxi ont révélé des artefacts préhistoriques avec des images serpentines datant du 3e millénaire avant notre ère, suggérant des origines du culte du serpent qui pourraient précéder les écrits. De même, l’excavation continue des tombes de la dynastie Han continue de produire de nouveaux exemples d’iconographie de Nüwa-Fuxi, permettant une compréhension plus nuancée de leur signification religieuse.

À l’échelle mondiale, l’étude des mythes de Nüwa et Fuxi contribue à la mythologie comparée et à l’anthropologie de plusieurs manières. Premièrement, leurs récits fournissent des points de données importants pour les chercheurs étudiant les couples créateurs et les jumeaux divins à travers les cultures. Deuxièmement, les attributs serpentins de ces divinités offrent des preuves dans les débats sur les origines et la diffusion du symbolisme du serpent le long des anciennes routes commerciales. Enfin, leur évolution continue à travers trois millénaires de civilisation chinoise fournit un modèle pour comprendre comment les mythes anciens peuvent rester pertinents grâce à une réinterprétation continue.

La persistance remarquable de Nüwa et Fuxi dans la culture chinoise, de la poterie peinte néolithique au cinéma contemporain, témoigne de leur pouvoir archétypal. Leur double nature en tant que serpents et humains, leurs aspects de genre complémentaires, et leurs rôles en tant que créateurs et conservateurs de l’ordre cosmique résonnent avec des préoccupations humaines fondamentales sur les origines, la structure sociale, et la relation entre la nature et la culture. De cette manière, ces divinités anciennes continuent de fonctionner comme des symboles puissants à travers lesquels la culture chinoise a réimaginé à plusieurs reprises sa relation avec le cosmos, l’humanité, et sa propre histoire.

Notes de bas de page#

Note : La recherche approfondie originale contient des dizaines de citations en ligne. La bibliographie complète avec les liens correspondants peut être trouvée à : https://chatgpt.com/share/680662d2-b5ac-8008-b81c-057e0597e1e7

Sources#

- Chu Ci – “Heavenly Questions” (《天问》). c. 3rd c. BCE. (Attrib.) Qu Yuan. Available at: https://ctext.org/chu-ci/tian-wen

- Shan Hai Jing (《山海经》, “Classic of Mountains and Seas”). 4th–1st c. BCE. Anonymous (compiled). Available at: https://ctext.org/shan-hai-jing

- Huainanzi (《淮南子》). 139 BCE. Liu An et al. Available at: https://ctext.org/huainanzi

- Shuowen Jiezi (《说文解字》). c. 100 CE. Xu Shen. Available at: https://ctext.org/shuo-wen-jie-zi

- Taiping Yulan (《太平御览》). 984 CE. Li Fang (ed.). Available at: https://ctext.org/taiping-yulan

- Lu Shi (《路史》). 11th c. Luo Mi. (1611 print available at: https://digicoll.lib.berkeley.edu/record/73588)

- Genesis 2–3 (The Fall). 6th–5th c. BCE. The Holy Bible. Example NIV version: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+3&version=NIV

- Theogony. c. 700 BCE. Hesiod. Available at: https://www.gutenberg.org/ebooks/348

- Popol Vuh. c. 1550 CE (transcribed). K’iche’ Maya. English translation example: https://sacred-texts.com/nam/pvuheng.htm

- Han Dynasty Tomb Art (e.g., Mawangdui, Nanyang). c. 1st–2nd c. CE. Depicting Fuxi & Nüwa with compass/square and interlaced tails.

- Lai Guolong. “Iconographic Volatility in the Fuxi-Nüwa Triads of the Han Dynasty.” Archives of Asian Art 71, no. 1 (2021): 63–93. https://read.dukeupress.edu/archives-of-asian-art/article-standard/71/1/63/173731/Iconographic-Volatility-in-the-Fuxi-Nuwa-Triads-of

- Silk painting “Fuxi & Nüwa” (Astana Cemetery, Turpan). 8th c. CE. Tang Dynasty. Image available at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fuxi_and_N%C3%BCwa._1967_Astana_Cemetery.png

- Michelangelo. “Fall and Expulsion from the Garden of Eden.” c. 1512. Sistine Chapel. Example image: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Michelangelo,_Fall_and_Expulsion_from_Garden_of_Eden_00.jpg

- Christian Iconography website. “Adam, Eve, and the Serpent: Sistine Chapel Detail”. Commentary on Michelangelo’s depiction. (Link unavailable)

- Allan, Sarah. The Shape of the Turtle: Myth, Art, and Cosmos in Early China. SUNY Press, 1991.

- Yang, Lihui, Deming An, and Jessica Anderson Turner. Handbook of Chinese Mythology. Oxford University Press, 2005.

- Birrell, Anne. Chinese Mythology: An Introduction. Johns Hopkins University Press, 2000.

- Maspero, Henri. China in Antiquity. Translated by Frank A. Kierman Jr. University of Massachusetts Press, 1978.

- Witzel, E.J. Michael. The Origins of the World’s Mythologies. Oxford University Press, 2012.

- Eliade, Mircea. Patterns in Comparative Religion. Translated by Rosemary Sheed. Sheed & Ward, 1958.

- Dundes, Alan (ed.). The Flood Myth. University of California Press, 1988.

- Frazer, James George. Folklore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion, Legend and Law. Macmillan, 1918.

- Baker, Joel. “Readings on the Square and Compass”. Lecture, Novus Veteris Lodge, 2017. (Link unavailable)

- Wikipedia. “Square and Compasses”. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Square_and_Compasses

- View of China blog. “Nuwa and Fuxi” article. 2019. (Link unavailable)

- Vectors of Mind blog. “Eve Theory of Consciousness v3.0”. 2024. (Link unavailable)