TL;DR

- Les mythes d’un paradis perdu ou de “chute de la grâce” impliquant des humains perdant l’immortalité/la perfection en raison d’une transgression (souvent impliquant des animaux comme des serpents ou des chiens) se retrouvent à travers l’Eurasie (sémitique, altaïque, ouralienne) et même en Afrique.

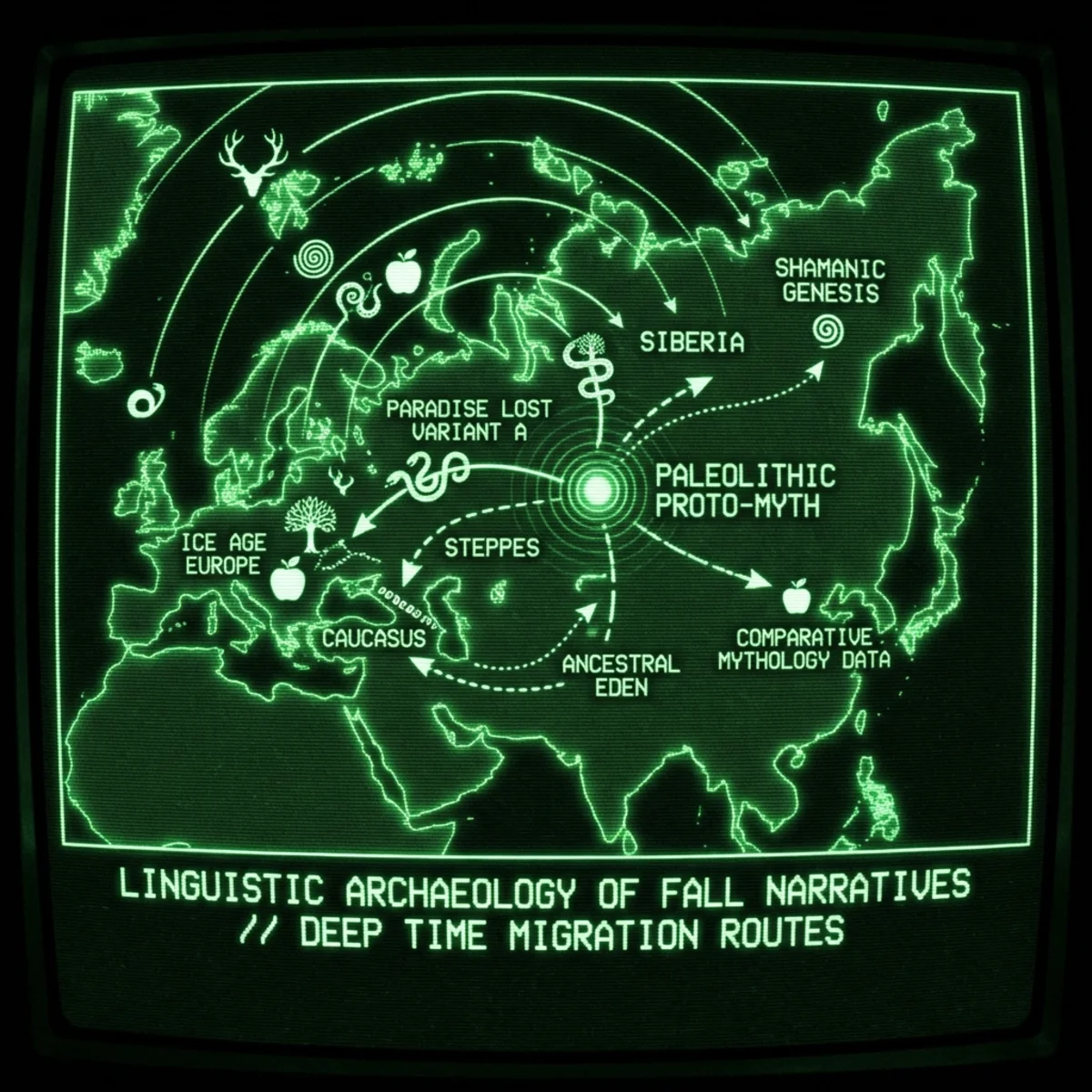

- L’analyse comparative de ces motifs (par exemple, perte de fourrure/peau rayonnante, messages échoués, animaux farceurs) ainsi que les liens linguistiques suggèrent une diffusion à partir d’un proto-mythe commun originaire du Paléolithique ou du début de l’Holocène (~12 000 ans et plus).

- Des motifs comme l’Arbre du Monde et les nombres sacrés (sept, neuf) montrent également des parallèles eurasiens répandus, suggérant une cosmologie ancienne partagée.

- Les preuves archéologiques (par exemple, Göbekli Tepe) et la longévité connue des traditions orales (par exemple, les mythes aborigènes) soutiennent la plausibilité d’une continuité mythique sur de vastes échelles de temps, précédant la diffusion historique connue de civilisations comme Babylone.

- Cela suggère un patrimoine humain profond et partagé reflété dans nos plus anciennes histoires sur les origines et la mortalité.

Voies linguistiques de la diffusion mythique#

L’un des puzzles les plus intrigants de la mythologie comparative est la récurrence des motifs de “chute de la grâce” à travers des cultures très éloignées. Des franges samoyèdes de Sibérie aux terres sémitiques du Proche-Orient, nous trouvons des mythes dans lesquels l’humanité perd une perfection ou une immortalité originelle en raison d’une transgression. Ces parallèles pourraient-ils provenir d’une ascendance commune dans le temps profond ? Les preuves linguistiques suggèrent que, alors que les familles linguistiques se répandaient pendant la transition de l’Holocène (~12 000 ans), elles transportaient des motifs mythiques aux côtés de mots empruntés et de souvenirs ancestraux. Par exemple, les langues altaïques (un groupe controversé qui inclut le turc et le mongol) partagent certains termes cosmologiques et thèmes mythiques, tout comme les branches de la famille ouralienne comme le samoyède, et même des branches afroasiatiques éloignées comme le sémitique. La diffusion du mythe pourrait avoir accompagné la diffusion des langues : une tribu migrante transporte non seulement sa langue, mais aussi ses récits. Alors que les bandes proto-altaïques traversaient la steppe ou que les premiers pasteurs sémitiques parcouraient le Levant, ils ont pu transmettre des mythes de création à travers à la fois des échanges linguistiques et des mariages mixtes, laissant des empreintes étymologiques aux côtés de celles narratives. Les linguistes comparatifs ont noté, par exemple, des similitudes frappantes dans les mots pour les concepts cosmiques et les êtres surnaturels à travers les langues turques et samoyèdes, suggérant un contact précoce ou une origine commune. Ces chevauchements linguistiques renforcent l’idée que les motifs mythiques – comme un vêtement humain primordial de lumière ou de fourrure – auraient pu se diffuser avec les communautés de langue migrantes. Lorsque nous voyons un conte turc d’une perte “édénique” reflété dans un conte populaire finnois ou sibérien, cela nous tente de regarder au-delà de la coïncidence ou de l’emprunt récent, et plutôt vers une proto-tradition portée le long des routes linguistiques anciennes.

Crucialement, la migration et l’échange de mythes n’impliquent pas nécessairement un événement unique et direct. Tout comme les mots sont prêtés, les mythes peuvent être calqués (traduits concept pour concept) ou adaptés dans de nouveaux lexiques culturels. Un mythe sémitique d’un premier homme vêtu de gloire peut être raconté par un voisin persan ou turc en termes de fourrure ou d’ongles, préservant la structure même si la langue change. Au fil des millénaires, l’échafaudage d’une histoire archétypale – un début paradisiaque, un acte interdit, une perte d’innocence – peut persister longtemps après que les mots originaux soient oubliés. Ainsi, en triangulant les preuves linguistiques (racines partagées, idiomes parallèles et terminologie liée aux mythes), nous voyons l’ombre d’une diffusion du mythe qui correspond à la ramification des familles linguistiques depuis le Pléistocène tardif. Les groupes altaïques, ouraliens/samoyèdes et sémitiques, malgré leurs différences, abritent tous des échos d’une histoire qui a peut-être été racontée autour de feux de camp à une époque bien plus ancienne, dans une langue aujourd’hui disparue mais ancestrale à ces familles.

Motifs mythiques comparatifs : de la fourrure à la chute#

Le contenu de ces mythes renforce l’idée d’une source commune. Un nombre remarquable de cultures ont un conte dans lequel les humains avaient à l’origine une couverture protectrice – que ce soit une peau de fourrure, une peau rayonnante de lumière, ou une coquille de “peau d’ongles” – et l’ont perdue en raison d’un acte interdit ou d’un tour instigué par un animal. Dans le folklore turc et sibérien, les humains ont été façonnés par le Créateur dans un état d’immortalité potentielle, et leurs corps étaient immaculés. Un motif récurrent parmi les peuples turcs est que les premiers humains ont été faits d’argile et laissés à sécher, surveillés par un chien fidèle. Dans le mythe mongol des peuples altaïques, le Père Ciel (Tenger) a chargé un chien de garder les corps humains fraîchement formés. À l’origine, ce chien était sans poils et pouvait parler. Pendant que le Créateur était absent, un esprit maléfique (souvent identifié à Erlik, le seigneur des enfers) est venu sous l’apparence d’un serpent ou d’un démon pour inspecter ces nouveaux êtres. Le chien vigilant, bien que loyal, a été tenté : l’intrus a offert au chien un manteau de fourrure pour le garder au chaud pendant le froid, en échange de simplement regarder les humains. Le chien a cédé – il a permis au serpent/diable de s’approcher des humains et a reçu un beau pelage de fourrure en récompense. Mais ce marché apparemment innocent a eu des conséquences catastrophiques : le maléfique a craché sur les formes humaines ou les a autrement souillées, les privant de leur immortalité prévue en les affligeant de maladie et de mort. Lorsque le Créateur est revenu, il a trouvé sa création ruinée – les humains désormais voués à la mortalité – et le chien portant un manteau de fourrure volé. En punition, le chien a été privé de son pouvoir de parole et condamné à porter une odeur nauséabonde dans sa fourrure, condamné à suivre les humains comme un serviteur plutôt qu’un gardien. Dans ces variantes altaïques, nous voyons ainsi les humains perdre une “couverture protectrice” originelle et leur chance de perfection, en raison d’un pacte interdit entre leur gardien (chien) et un tentateur (serpent/diable). Notamment, un motif très similaire se trouve parmi les peuples finno-ougriens à l’ouest : dans un conte mansi et finlandais, l’homme était presque parfait et immortel, jusqu’à ce que le Diable transfère la couverture poilue de l’homme au chien, maudissant simultanément l’homme avec la mortalité en crachant sur lui. L’omniprésence de cette histoire – s’étendant de la taïga sibérienne à la Baltique – suggère un héritage mythique partagé plutôt qu’une invention indépendante.

Dans les traditions sémitiques, le motif prend une forme plus spirituelle mais reste reconnaissablement parallèle. Les légendes juives et islamiques anciennes (élaborant sur l’histoire biblique d’Adam et Ève) décrivent le vêtement originel d’Adam non pas comme de la fourrure, mais comme quelque chose de merveilleux : une radiance ou un vêtement lumineux décrit comme une “peau d’ongles” qui brillait comme la lumière du jour. Un Midrash (Pirqe de Rabbi Eliezer) demande explicitement : Quel était le vêtement du premier homme ? La réponse : “Une peau d’ongles et un nuage de gloire le couvraient. Mais quand il a mangé du fruit de l’arbre, la peau d’ongles a été enlevée et il s’est tenu nu”. En d’autres termes, avant la Chute, les corps d’Adam et Ève avaient une couverture dure et brillante – souvent interprétée comme étant semblable à des ongles ou des cornes – qui les rendait lumineux et immortels. Après la transgression (manger le fruit défendu), ils ont perdu cette couverture de gloire. Certaines traditions juives ajoutent une tournure fascinante : Dieu a ensuite vêtu Adam et Ève exilés de vêtements faits de la peau du serpent – un rappel triste de ce qui a été perdu. Dans un Targum (traduction araméenne de la Genèse), les “vêtements de peau” que Dieu donne sont expliqués comme “vêtements d’honneur de la peau du serpent”, remplaçant la peau originelle semblable à des ongles qui avait été enlevée. Ici encore, le schéma est le même : les humains avaient un tégument protecteur (un tégument surnaturel dans ce cas), mais un serpent et un acte interdit ont causé son retrait. Tout ce qui reste de la couverture primordiale, dit une légende, ce sont les ongles sur les doigts humains – un faible vestige pour nous rappeler notre ancien état.

De manière frappante, des mythes similaires se trouvent bien au-delà de l’Eurasie, suggérant une profondeur temporelle qui transcende l’histoire enregistrée. De nombreux peuples africains racontent une histoire sur la façon dont la mort est devenue le destin des humains à travers l’erreur ou la ruse d’un animal. Le mythe zoulou raconte qu’au début, le Créateur (Unkulunkulu) a envoyé un caméléon avec le message à l’humanité que “Les hommes ne doivent pas mourir”. Cependant, le caméléon était lent et traînait en chemin. Devenant impatient, le Créateur a envoyé un lézard rapide (ou dans certaines versions, un lièvre ou un chien) avec un nouveau message : “Les hommes doivent mourir”. Le messager rapide a atteint les humains en premier, et ainsi la mort a été établie dans le monde. Lorsque le caméléon est finalement arrivé avec les nouvelles originales de l’immortalité, il était trop tard – les humains avaient déjà accepté la mortalité comme leur lot. Des variations de ce mythe du “message échoué” s’étendent à travers l’Afrique subsaharienne, avec différents animaux jouant les rôles (un caméléon et un lézard dans les histoires bantoues, ou un chien et une grenouille dans les contes khoïsan). Dans chaque cas, la perte par l’humanité de l’immortalité ou d’un rajeunissement perpétuel (souvent symbolisé par le serpent muant sa peau) est attribuée à un mélange cosmique ou à un acte de désobéissance impliquant des animaux. Certains chercheurs ont souligné que le motif africain du serpent muant sa peau pour renouveler sa jeunesse – tandis que les humains ne le font pas – est une inversion de ce qui était “censé être”. En effet, les serpents ont reçu le don de renouvellement continu que les humains étaient censés avoir. Une histoire bien connue des Khoïsan (Bushmen) raconte que la lune envoie un message aux humains qu’ils seront comme la lune – périodiquement renaissants (comme la lune croît à nouveau) – mais le lièvre (ou le chien) brouille le message pour dire qu’ils mourront et ne reviendront pas, et en punition la lune frappe la lèvre du lièvre, la fendant (expliquant ainsi la lèvre fendue du lièvre). Bien que les détails de surface diffèrent, la structure de base s’aligne avec les mythes eurasiens : un plan original pour l’immortalité ou l’invulnérabilité humaine, contrecarré par la folie ou la malice d’une créature, résultant en notre état mortel actuel.

La vaste répartition géographique de ces motifs – du Kalahari à la toundra sibérienne, de la steppe mongole à la vallée du Jourdain – suggère fortement qu’ils sont anciens. Il est concevable que ces histoires émanent toutes d’un proto-mythe raconté par les premiers Homo sapiens au Paléolithique tardif, qui a ensuite divergé à mesure que les populations se répandaient et perdaient le contact. Les diffusions historiques ultérieures (par exemple, la diffusion des histoires babyloniennes ou bibliques) ne peuvent pas facilement expliquer, par exemple, pourquoi un éleveur de rennes nenets en Russie arctique croirait que les humains ont perdu leur fourrure à cause de la trahison d’un chien, ou pourquoi un ancien zoulou en Afrique du Sud tiendrait indépendamment que le retard d’un caméléon nous a coûté la vie éternelle. La méthode comparative révèle un ensemble d’archétypes mythiques : humains à l’origine rayonnants ou poilus ; un intermédiaire animal (serpent, chien, caméléon, etc.) ; une action interdite (manger un fruit, permettre à un démon de cracher, livrer le mauvais message) ; et un résultat tragique (la perte de l’immortalité ou de la grâce). La cohérence de cette structure narrative suggère une origine commune plutôt que le hasard.

Nombres sacrés et arbres cosmiques : sept, neuf et l’axe du monde#

Au-delà des récits de chute de la grâce, un autre schéma interculturel intrigant est la signification mythologique de certains nombres (en particulier sept et neuf) et l’image d’un grand arbre avec des branches différenciées ou sacrées. Dans de nombreux mythes altaïques (turcs et mongols), la structure du cosmos est décrite avec une précision numérique. Par exemple, un récit mongol parle de “un ciel à neuf étages, une terre à neuf étages et neuf rivières” créés au début. Le nombre neuf apparaît à plusieurs reprises comme un symbole de complétude ou d’étendue cosmique – une résonance probable de l’importance du nombre dans la cosmologie d’Asie centrale. De même, sept apparaît comme un nombre sacré : les mythes turcs parlent de sept soleils qui brillaient autrefois et devaient être abattus pour n’en laisser qu’un ; et les chamans de l’Altaï à la Sibérie décrivaient souvent les cieux en sept couches ou niveaux. En fait, le voyage chamanique dans certaines cultures sibériennes était envisagé comme une ascension d’un bouleau à sept branches, chaque branche représentant l’un des sept royaumes célestes. L’Arbre du Monde de la cosmologie chamanique dans ces régions était parfois explicitement dit avoir sept branches, souvent avec un oiseau de proie perché au sommet et un serpent enroulé aux racines. Une telle imagerie rappelle étrangement d’autres arbres mythiques – l’Yggdrasil nordique avec un aigle et un dragon (Nidhogg) à ses extrémités, ou même l’Arbre biblique dans l’Éden avec un serpent tentateur en bas et, dans certaines interprétations chrétiennes, un Saint-Esprit en forme de colombe en haut. La récurrence de la double garde – une créature en haut et une créature en bas – dans les symboles de l’arbre de vie est notable. Dans l’art et la légende altaïques, cela prenait souvent la forme d’une créature du monde supérieur (comme un oiseau, symbolisant le ciel ou l’âme) et d’une créature du monde inférieur (comme un serpent, symbolisant la terre ou le monde souterrain) coopérant pour garder ou constituer l’axe cosmique.

Les nombres sept et neuf eux-mêmes invitent à une enquête comparative. Pourquoi un chaman bouriate parle-t-il de neuf couches célestes, et un hymne mésopotamien ancien parle-t-il des “sept cieux”, et un texte irlandais médiéval des “neuf noisetiers de la sagesse” près d’un puits sacré ? Certains chercheurs ont proposé que les premiers peuples eurasiens ont hérité d’une sorte de mythologie numérique d’une source commune – reflétant peut-être des observations astronomiques (sept corps célestes visibles, phases de la lune, etc.) ou simplement un dispositif narratif partagé. Dans les traditions turques, sept et neuf sont tous deux sacrés : les épopées ouïghoures médiévales mentionnent des arbres à neuf branches et neuf lumières célestes, tandis que sept est un nombre de complétude pour les fêtes et les rites. La présence d’un “Arbre à neuf branches du Cosmos” dans le mythe turc, planté par la divinité primordiale Kayra Khan, est un parallèle particulièrement frappant avec les arbres mondiaux d’autres cultures. Cela évoque l’idée qu’au fond du passé, une proto-mythologie incluait un arbre cosmique reliant le ciel et la terre avec un nombre spécifique de branches ou de niveaux. Cela aurait pu être une métaphore pour l’ensemble du cosmos connu – une façon de cartographier le paysage spirituel – et le fait qu’il apparaisse avec un symbolisme numérique similaire dans des traditions éloignées (des Evenks de Sibérie qui honorent sept branches, à l’ancien Proche-Orient où l’arbre sacré était lié à sept cieux, à l’arbre nordique avec peut-être neuf mondes) suggère une continuité ancienne plutôt qu’un emprunt tardif. Même la double garde du serpent et du chien peut être vue à travers ce prisme : considérez le Cerbère grec, un chien à plusieurs têtes souvent représenté avec des serpents autour de son cou et une queue de serpent, gardant le monde souterrain – un écho possible d’un motif plus ancien associant canidés et serpents comme gardiens de seuil. Dans le folklore iranien zoroastrien, nous trouvons deux chiens gardant le pont Chinvat vers l’au-delà, et un dragon (serpent) comme adversaire du divin. Le chien et le serpent altaïques dans l’histoire de la création (l’un chargé de garder la vie, l’autre apportant la mort) pourraient être un microcosme de ce duo symbolique plus large de chien = protecteur de la vie et serpent = émissaire de la mort/renouvellement.

Les nombres comme sept et neuf ont probablement atteint un statut sacré indépendamment dans plusieurs cultures, mais le complexe spécifique de “cosmos à sept (ou neuf) couches + arbre du monde + gardiens serpent et oiseau/chien” est si spécifique qu’il pointe vers de très anciennes connexions. Nous pouvons imaginer un proto-chaman de l’Holocène racontant un mythe : il décrit un grand arbre avec des racines dans le monde souterrain et des branches soutenant les nombreux niveaux du ciel ; il dit qu’il y a un serpent à la base, peut-être la source de la connaissance terrestre ou de l’immortalité, et un grand aigle ou gardien à tête de chien plus haut ; il parle du monde supérieur subdivisé en sept ou neuf zones, chacune peut-être le séjour de certains esprits ou ancêtres. À mesure que les descendants de ce chaman se dispersaient – certains vers l’Anatolie et la Mésopotamie, certains vers les forêts sibériennes, certains vers les steppes – ils ont conservé la grande image cosmologique mais l’ont adaptée à leur environnement local et à leur génie. Ainsi, les Mésopotamiens donnent aux branches de l’arbre-monde le nombre sept (un nombre richement attesté dans la cosmologie babylonienne), les peuples turcs favorisent le neuf (un nombre profondément ancré dans la tradition royale et rituelle turque), mais les deux proviennent d’une vision mythique autrefois unifiée.

Au-delà de Babylone : retracer une proto-tradition paléolithique#

Il est tentant pour les chercheurs d’attribuer des mythes communs à une diffusion historique connue – par exemple, la diffusion des histoires mésopotamiennes à travers le Croissant fertile (comme l’histoire du déluge de l’Épopée de Gilgamesh qui aurait pu influencer la Bible hébraïque, ou comment le dualisme persan a influencé les mythes finno-ougriens de Dieu contre le Diable). Cependant, les motifs que nous avons étudiés semblent bien trop archaïques et répandus pour être entièrement expliqués par les interactions de l’âge du bronze ou de l’âge du fer. Le mythe de la chute de la grâce avec des serpents et des chiens, et l’arbre cosmique avec des nombres sacrés, portent une ambiance du Paléolithique et du Néolithique ancien ; ils concernent des conditions humaines fondamentales (la vie, la mort, la perte de l’innocence) et utilisent des animaux qui étaient parmi les premiers compagnons ou adversaires des humains (chiens, serpents, peut-être reflétant une domestication précoce et une peur primordiale). Ces qualités suggèrent que les éléments mythiques étaient en place avant l’essor des civilisations classiques de Babylone ou de l’Égypte pharaonique – peut-être à la fin de la dernière période glaciaire lorsque les chasseurs-cueilleurs et les proto-agriculteurs du Proche-Orient ont commencé à se rassembler en communautés plus grandes et à formuler des cosmologies élaborées.

L’argument en faveur d’une source paléolithique ou du début de l’Holocène est renforcé en considérant ce que nous savons de cette période de transition. Il y a environ ~12 000 ans, les climats changeaient de manière spectaculaire à mesure que l’âge glaciaire prenait fin. Les populations humaines ont connu des bouleversements : les niveaux de la mer ont augmenté, les migrations de gibier ont changé, et surtout, les premières expériences de vie sédentaire et d’agriculture ont eu lieu. C’est l’époque de Göbekli Tepe dans le sud-est de l’Anatolie (Turquie moderne) – un site cérémoniel monumental daté d’environ 9600 av. J.-C. (il y a plus de 11 000 ans) où les premières sociétés ont construit des cercles de pierre avec des piliers en forme de T ornés de sculptures d’animaux. Notamment, parmi les riches sculptures de Göbekli Tepe, nous trouvons des reliefs de serpents (en abondance), de bêtes hurlantes, d’oiseaux de proie et de figures totémiques abstraites. Un pilier montre célèbrement un bas-relief sculpté de ce qui semble être un arbre ou un poteau cosmique avec des branches, flanqué de figures et d’animaux mystérieux. Bien que nous ne puissions pas “lire” ces sculptures comme un texte direct, elles indiquent fortement une cosmologie dans laquelle ces créatures jouaient des rôles symboliques. Il est tentant de penser que les prêtres ou chamans de Göbekli Tepe, qui se rassemblaient sous les sanctuaires au sommet de la colline à l’aube de l’Holocène, racontaient peut-être des histoires sur un grand arbre qui soutenait le ciel, sur la façon dont l’humanité communiait autrefois avec les animaux mais est tombée en disgrâce. Le sud-est de l’Anatolie, au carrefour des continents, pourrait bien avoir été un berceau de mythe où les ancêtres de différents peuples (certains qui deviendraient indo-européens, certains sémitiques, certains peut-être des tribus à tendance altaïque se déplaçant vers le nord) échangeaient et élaboraient des récits à l’aube de l’agriculture.

La diffusion de la néolithisation – la transition vers l’agriculture – depuis le Proche-Orient vers l’extérieur fournit un mécanisme pour la diffusion mythique. À mesure que l’agriculture rayonnait de l’Anatolie et du Levant vers l’Europe (la migration des agriculteurs anatoliens) et vers l’est en Iran et en Asie centrale, elle apportait non seulement de nouvelles méthodes de subsistance mais aussi des pratiques rituelles et des cadres mythiques liés aux cycles de semis et de récolte, de vie et de mort. Les mythes d’un âge d’or perdu ou d’une chute primordiale pourraient résonner avec le souvenir des premiers agriculteurs d’un paradis de chasseurs-cueilleurs perdu ; le motif des humains ayant autrefois un manteau de fourrure ou d’écailles pourrait même évoquer un souvenir lointain de l’époque où les humains vivaient plus comme des créatures sauvages parmi les animaux. Certains anthropologues ont spéculé que le mythe de la chute édénique (l’homme perd l’immortalité par le péché) reflète symboliquement la transition d’une vie de cueillette insouciante en harmonie avec la nature à la vie laborieuse de l’agriculture, chargée de travail et de mortalité. Que l’on souscrive ou non à cette interprétation spécifique, il est clair qu’à mesure que la culture néolithique se répandait, des idées religieuses complexes se diffusaient également. Nous voyons la continuité de certains symboles : le serpent, par exemple, devient l’emblème des pouvoirs régénérateurs de la terre dans de nombreux cultes agricoles précoces (de l’iconographie de la déesse-mère du Proche-Orient aux mythes chinois de Nuwa). Pourtant, le serpent est aussi le trompeur dans l’Éden et le cracheur dans les contes sibériens – suggérant une très ancienne ambivalence attachée à cette créature, qui aurait pu être débattue dans les cultes proto-néolithiques. Les premiers sites du sud-est de l’Anatolie et le corridor levantin (foyer de la culture natoufienne, premiers domesticateurs du chien il y a environ 14 000 ans) se distinguent comme une zone mythogénique probable : le lieu et le moment où les relations homme-animal (comme le nouveau rôle du chien en tant que partenaire de l’homme, ou la présence du serpent dans les premiers villages sédentaires) ont été négociées en termes mythiques.

En postulant une proto-tradition au début de l’Holocène, nous pouvons mieux expliquer pourquoi ces motifs sont si réfractaires aux influences ultérieures. Par exemple, le mythe altaïque de la “trahison du chien” ne s’aligne pas facilement sur une source écrite connue de Mésopotamie ou d’ailleurs ; il semble avoir sa propre vie, transmis oralement sur la steppe. S’il s’agissait seulement d’un emprunt tardif d’une source zoroastrienne ou chrétienne, nous nous attendrions à plus de signes révélateurs (comme des noms spécifiques ou des éléments moralisateurs) communs à ces traditions lettrées. Au lieu de cela, le conte semble élémentaire, presque comme une histoire juste-so avec une morale (“ne faites pas confiance au Tentateur”, “c’est pourquoi les chiens sentent mauvais”, etc.) greffée sur une perte cosmologique. Ce caractère terreux et explicatif est typique des traditions orales très anciennes. De même, les histoires africaines du message échoué de l’immortalité sont probablement extrêmement anciennes – certains chercheurs ont soutenu qu’elles pourraient remonter à l’exode original de l’humanité d’Afrique, il y a des dizaines de milliers d’années, étant donné que des versions se trouvent à la fois en Afrique et en Mélanésie. Bien que cela puisse être spéculatif, cela souligne un point clé : les mythes peuvent durer bien plus longtemps que nous ne le pensions, survivant à travers les changements linguistiques et les migrations.

Corroborations archéologiques et de longue durée#

Le registre archéologique, bien que muet, offre des indices qui renforcent la plausibilité d’une continuité mythique profonde. Nous avons mentionné Göbekli Tepe comme un tel indice, avec sa ménagerie sculptée et son architecture possiblement symbolique. Un autre site, Çatalhöyük (en Anatolie, 7e millénaire av. J.-C.), présente des fresques et des figurines incluant des léopards et une figure féminine divine – peut-être des itérations précoces de la mythologie ultérieure. À mesure que l’agriculture se répandait, certains symboles se répandaient également : la poterie peinte des premiers agriculteurs du Proche-Orient inclut souvent des serpents et un motif “d’arbre de vie” avec des lignes ramifiées. Dans la steppe et la Sibérie, les premières couches de la religion indigène (telles que reconstruites à partir du folklore ultérieur) parlent d’un monde avant l’ordre actuel, de piliers célestes et d’arbres du monde, suggérant que le concept pourrait dater de l’époque où ces régions ont été colonisées pour la première fois par les humains modernes à la fin de l’âge glaciaire. La continuité du mythe est également soutenue par le domaine de l’archéogénétique : nous savons maintenant qu’il y a eu des mouvements de population significatifs dans la préhistoire qui pourraient transporter des mythes avec eux. Par exemple, des preuves génétiques montrent une expansion des peuples du Proche-Orient vers l’Europe et l’Asie centrale pendant le Néolithique ancien. Si ces personnes portaient un mythe d’un paradis perdu ou d’un arbre sacré, elles ont peut-être semé les graines de ce mythe partout où elles allaient. Plus tard, les Yamnaya (Proto-Indo-Européens de la steppe, vers 3000 av. J.-C.) se sont étendus loin et large, apportant probablement leurs propres mythes de dieu du ciel et de tueur de dragon qui pourraient s’être syncrétisés avec des mythes plus anciens du Proche-Orient – mais de manière intrigante, même le mythe indo-européen a des traces latentes du motif de la “perte de l’immortalité” (par exemple, le mythe grec de Zeus retirant l’immortalité de l’âge d’argent, ou le mythe védique du serpent et de l’aigle se battant pour l’ambroisie de l’immortalité).

Pour repousser encore plus loin le cadre temporel, nous pourrions envisager ce que les psychologues évolutionnistes et les anthropologues appellent le “paradoxe sapient” – l’écart déroutant entre l’émergence de Homo sapiens (humains anatomiquement modernes il y a environ 200 000 ans) et l’expression complète du comportement et de la culture modernes bien plus tard. Le professeur Colin Renfrew l’a surnommé le Paradoxe Sapient : pourquoi a-t-il fallu si longtemps aux humains pour développer l’agriculture, les villes et la haute civilisation, alors que notre cerveau était prêt bien plus tôt ? Une réponse proposée est que les humains vivaient dans le mode richement symbolique de la mythologie et du rituel bien avant la civilisation, mais ces cadres mythiques n’ont donné lieu que progressivement à des changements matériels. En d’autres termes, nos ancêtres paléolithiques il y a 40 000 ans tissaient déjà des mythes complexes – peut-être sur les origines de la mort, le rôle des animaux, la structure du cosmos – mais ces mythes vivaient dans la culture orale, laissant peu de traces archéologiques jusqu’à ce qu’ils commencent à s’exprimer sous des formes durables (comme les piliers de pierre de Göbekli Tepe ou les peintures rupestres de Lascaux). Le Paradoxe Sapient permet la possibilité que la même histoire puisse être racontée pendant des dizaines de milliers d’années, surtout si elle avait une importance rituelle. Si les Aborigènes australiens peuvent transmettre des descriptions précises de la géographie côtière pendant 7 000 ans dans des chants, il n’est pas invraisemblable qu’un mythe sur pourquoi les humains meurent (une question aussi fondamentale que n’importe quelle autre) puisse persister pendant 12 000 ans ou plus. En fait, les histoires du Temps du Rêve aborigène contiennent souvent des éléments d’un temps primordial où les humains n’étaient pas encore pleinement humains, où les animaux et les gens partageaient des formes – un concept pas si différent de l’idée eurasienne d’un état originel d’unité et de chute ou de séparation ultérieure. Certains récits du Temps du Rêve parlent d’êtres ancestraux qui ont progressivement “fixé” le monde dans sa forme actuelle, parfois à travers des erreurs ou des transgressions, après quoi la communication directe entre les humains et le royaume spirituel a été rompue. Cela résonne avec la notion d’un âge d’or perdu ou d’une chute de la grâce.

De plus, la continuité du mythe est soutenue par des découvertes récentes selon lesquelles certains récits aborigènes codent avec précision des événements tels que des éruptions volcaniques survenues il y a environ 37 000 ans – peut-être les récits vrais les plus anciens connus. Si les sociétés humaines peuvent préserver la mémoire d’une éruption volcanique pendant trente millénaires, elles pourraient également préserver des récits plus abstraits sur des périodes comparables. La mythologie, il s’avère, peut être parmi les artefacts culturels les plus durables – plus durables que n’importe quelle langue ou empire.

Tous ces éléments – distributions linguistiques, motifs comparatifs, indices archéologiques et cas extrêmes de longévité orale – convergent vers une conclusion provocante : que les mythes de la chute de la grâce et de la création à travers l’Eurasie (et même au-delà) dérivent probablement d’une proto-tradition commune enracinée autour du début de l’Holocène, sinon plus tôt. Cette tradition aurait émergé dans le creuset du monde post-glaciaire, peut-être dans ou près du Croissant Fertile où tant de lignées culturelles profondes se croisent. Alors que les gens se déplaçaient, commerçaient et racontaient des histoires, le proto-mythe s’est ramifié en variantes locales, mais il n’a jamais vraiment disparu car il parlait de préoccupations humaines universelles. Le serpent et le chien, créatures qui partagent notre habitat et ont enflammé notre imagination, sont devenus des symboles durables – parfois des méchants, parfois des aides – pour expliquer notre condition mortelle. Les chiffres sept et neuf ont accompagné les premières connaissances rituelles, peut-être des clés mnémotechniques dans les chants d’enseignement chamaniques qui, avec le temps, sont devenus des faits cosmologiques dans le mythe. Et l’image du grand arbre s’est dressée dans la psyché humaine, un symbole naturel pour connecter la terre et le ciel et pour cartographier l’architecture invisible du monde spirituel.

Le Paradoxe Sapient et le Temps du Rêve : Continuité mythique dans le temps profond#

Pour apprécier pleinement la profondeur temporelle que nous proposons, il faut élargir la perspective pour inclure comment le mythe et le rituel fonctionnent dans les sociétés traditionnelles. Les mythes ne sont pas simplement des divertissements ; ils forment souvent la charte de la vision du monde et de l’identité d’une culture, surtout dans les sociétés non alphabétisées où le savoir doit être mémorisé et exécuté. Plus la dépendance sociétale à un mythe est forte (par exemple, pour expliquer pourquoi nous devons mourir, ou pourquoi nous devons accomplir certains rites funéraires pour faire face à cette réalité), plus il y a d’incitation à le transmettre fidèlement à travers les générations. Cette force conservatrice peut rendre les cadres mythiques étonnamment stables. Les études de l’anthropologue Polly Wiessner sur les histoires au coin du feu des chasseurs-cueilleurs, par exemple, montrent que les histoires moralisatrices ou d’origine sont racontées avec un grand souci de précision et sont moins sujettes au changement que, disons, les commérages diurnes. Maintenant, considérez que tous les humains ont vécu la “chute de la grâce” de la mortalité – chaque culture doit se débattre avec l’origine de la mort. Il est logique qu’une explication convaincante, une fois formulée, soit conservée avec une ténacité particulière. Le concept de Temps du Rêve parmi les peuples aborigènes australiens incarne cette idée de continuité : le Temps du Rêve est une ère sacrée où le monde a été façonné, et en chantant rituellement les chants et en racontant les histoires, les gens gardent le plan du monde en mémoire. On pourrait dire que pour de nombreuses cultures eurasiennes, il y avait aussi une sorte de Temps du Rêve ou de concept d’âge mythique – un temps où les humains conversaient avec les animaux, ne portaient pas encore de peaux ou de vêtements, peut-être brillaient d’une lumière intérieure, jusqu’à ce qu’une transgression change tout. En racontant rituellement comment cette transgression s’est produite (que ce soit Ève mordant la pomme ou le chien acceptant le manteau de fourrure ou le caméléon traînant), chaque culture réaffirme les règles qui régissent maintenant la vie (mortalité, labeur, besoin de se comporter, etc.). Ces histoires fondamentales ne sont pas facilement abandonnées ; elles s’adaptent, oui, mais de manière très conservatrice.

C’est là que le Paradoxe Sapient rencontre la mythologie : il se pourrait que des mythes sophistiqués aient longtemps précédé l’agriculture et les villes, et plutôt que le mythe soit un sous-produit tardif de la civilisation, la civilisation était en partie une émanation de mythes de longue date qui ont fourni un cadre pour une organisation sociale plus large. Le paradoxe de Renfrew souligne que pendant des dizaines de milliers d’années, les humains avaient les mêmes cerveaux capables d’art, de religion et de société complexe, mais ils vivaient principalement en petites bandes. Qu’est-ce qui a changé ? Une vue est que la culture cumulative – y compris les récits mythiques – a progressivement franchi un seuil où la coopération à grande échelle (à travers la croyance partagée) est devenue possible. Il est concevable que la croyance en une origine commune et une chute de la grâce ait été une idée répandue qui a aidé à unir les premières communautés de l’Holocène. Si les tribus voisines croyaient qu’elles provenaient toutes du même Premier Ancêtre qui avait perdu l’immortalité, elles pourraient ressentir une certaine parenté ou du moins comprendre les rituels des autres (tout comme les îles polynésiennes disparates partageaient des mythes d’origine qui facilitaient la compréhension inter-îles). Ainsi, les proto-mythes pourraient être une colle qui précède et anticipe la colle plus matérielle de l’agriculture ou de l’écriture.

La présence d’analogues du Temps du Rêve en Eurasie renforce que la continuité mythique peut s’étendre sur des profondeurs temporelles incroyables. Considérez la possibilité que l’idée de “peau de clous” dans l’histoire adamique – qui a probablement atteint sa forme écrite dans l’Antiquité tardive – pourrait en fait préserver un souvenir d’une croyance du Néolithique précéramique du Croissant Fertile, qui à son tour pourrait remonter à des symboles chamaniques du Paléolithique supérieur. Après tout, l’art rupestre du Paléolithique supérieur présente souvent des humains avec des attributs animaux et vice versa ; certains théoriciens interprètent certaines peintures rupestres comme représentant des chamans à moitié transformés en bêtes ou vice versa. Cela est thématiquement lié au concept que les premiers humains avaient des qualités animales (fourrure, griffes, etc.) qu’ils ont ensuite perdues. Peut-être qu’un conteur original autour d’un foyer, remarquant comment les serpents perdent leur peau ou comment les insectes muent, a tissé une analogie : “Il était une fois, les hommes et les femmes pouvaient se glisser hors de leur peau et être jeunes à nouveau comme ce serpent, mais parce qu’ils ont désobéi au Dieu Suprême, maintenant seul le serpent peut le faire et nous ne pouvons pas.” Le public de ce conteur s’en est souvenu, l’a raconté à ses enfants, et 500 générations plus tard, même après avoir migré vers de nouvelles terres et parlé de nouvelles langues, les descendants racontent toujours essentiellement cette histoire – peut-être maintenant en disant “Adam et Ève avaient autrefois une seconde peau brillante, mais l’ont perdue quand ils ont péché,” ou “Nos ancêtres étaient poilus et immortels jusqu’à ce que le farceur gâche les choses.” Telle est la puissance et la longévité du mythe.

Conclusion#

En rassemblant les fils de la linguistique, de la mythologie comparative et de l’archéologie, nous arrivons à un portrait d’un proto-mythe eurasien partagé (et peut-être pan-humain) : un grand récit formulé dans l’aube brumeuse de l’Holocène, lorsque les glaciers se sont retirés et que les premiers temples ont été érigés. Ce récit englobait l’origine du monde, la place spéciale des humains en son sein, et la raison de notre mortalité. Ses motifs clés – un état de grâce primordial (souvent symbolisé par une couverture physique comme la fourrure, la peau rayonnante ou les longs ongles), une transgression ou une erreur impliquant souvent des interlocuteurs animaux (un serpent qui tente, un chien qui échoue à son devoir, un caméléon qui arrive en retard), et la perte résultante d’immortalité ou de gloire – résonnent à travers les mythes de dizaines de cultures séparées par de vastes distances et des milliers d’années. La récurrence de nombres sacrés (sept et neuf) et l’image d’un arbre cosmique avec des niveaux gardés pointent encore vers une structure mythique cohérente qui était étonnamment répandue. Bien que les contacts historiques ultérieurs et les emprunts (comme l’influence de la civilisation mésopotamienne ou des religions mondiales) aient certainement redistribué et ré-emphasé certaines de ces histoires, ils ne peuvent pas entièrement expliquer les profondes similitudes que nous avons examinées. Au lieu de cela, ces similitudes sont mieux expliquées par une origine commune : un mythe ou un ensemble de mythes racontés par les premiers humains modernes, probablement dans ou autour de l’Asie proche (le carrefour de l’Afrique, de l’Europe et de l’Asie), qui a survécu sous une forme fragmentaire mais reconnaissable jusqu’à aujourd’hui.

En essence, les mythes de la chute de la grâce et les histoires de création de l’Eurasie sont comme des cognats linguistiques – des mots apparentés dans différentes langues provenant d’un proto-mot. Tout comme les linguistes reconstruisent des proto-langues en comparant des langues filles, nous pouvons tenter de reconstruire des aspects d’une proto-mythologie en comparant ces cognats narratifs. Cela suggère que les histoires les plus anciennes de l’humanité ont des racines véritablement anciennes, remontant non seulement aux mythologies de l’âge du bronze ou du néolithique que nous créditons souvent (comme celles de Sumer ou de Babylone), mais à une cosmologie pré-littéraire des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique-Épipaléolithique qui ont été témoins de la fin de l’âge glaciaire. Ces anciens, confrontés à un monde de changements dramatiques, ont apparemment formulé des histoires si profondes et mémorables que toutes les vicissitudes de l’histoire depuis ne les ont pas effacées, seulement transformées.

Les implications d’une telle longévité dans le mythe sont profondes. Cela signifie que lorsque nous lisons une ligne dans la Genèse à propos d’un serpent et d’une chute, ou que nous entendons un ancien sibérien raconter comment le chien a perdu sa voix, nous pourrions avoir un aperçu direct de l’esprit de nos ancêtres éloignés – un fil continu d’imagination et de sens qui nous relie à ceux qui ont vécu il y a 500 générations. Cela souligne également un héritage humain commun : au niveau du mythe, il y a moins de véritables étrangers que nous ne le pensons. Un paysan sumérien, un skald viking, un nomade turc et un bushman san pourraient tous compatir à la chance perdue de l’immortalité et hocher la tête devant l’intelligence (ou la trahison) des animaux qui ont scellé notre destin. À une époque où nous cherchons ce qui unit l’humanité, peut-être qu’un endroit où regarder est nos légendes les plus anciennes – car dans ces récits vénérables, nous partageons tous le souvenir d’un paradis d’autrefois, et le rêve (ou le regret) de ce que nous aurions pu être.

FAQ#

Q1. Quelle est la revendication centrale de l’article ? A. Un proto-mythe de “chute de la grâce” – perte d’immortalité après une transgression impliquant des animaux – circulait déjà à travers l’Eurasie (et même l’Afrique) à la fin du Paléolithique / début de l’Holocène et s’est ensuite ramifié en les diverses histoires de création que nous connaissons aujourd’hui.

Q2. Quelles preuves suggèrent une origine partagée plutôt qu’une invention parallèle ? A. Des motifs qui se chevauchent (peau/fourrure rayonnante perdue, serpent ou chien farceur, arbre cosmique avec cieux à 7 ou 9 niveaux) apparaissent dans les traditions sémitiques, altaïques, ouraliennes et bantoues ; des mots-clés mythiques similaires se regroupent le long des dispersions des familles linguistiques de l’Holocène, et des sites néolithiques précoces (par exemple, Göbekli Tepe) représentent les mêmes animaux et symboles d’arbres.

Q3. Pourquoi le serpent et le chien sont-ils si proéminents dans les versions ? A. Les deux animaux se tenaient à la frontière entre l’homme et la faune : les serpents incarnaient le danger et le renouveau cyclique (mue de la peau), tandis que les chiens domestiqués précocement surveillaient les camps. Les mythes les dépeignent comme des gardiens/traîtres pour dramatiser la chance perdue de l’humanité à la vie perpétuelle.

Q4. Qu’en est-il des nombres sacrés sept et neuf ? A. Ils ont probablement codé la cosmologie chamanique – niveaux de ciel, branches de l’Arbre du Monde – et ont servi d’ancrages mnémotechniques ; le même cosmogramme numérique réapparaît des rites de poteaux de bouleau sibériens aux “sept cieux” mésopotamiens, pointant vers une continuité profonde.

Q5. Comment un mythe oral peut-il survivre 10 000 + ans ? A. Les histoires d’origine à enjeux élevés deviennent une liturgie rituelle : répétées lors des initiations, chantées comme des généalogies, et attachées à des tabous moraux. Des cas ethnographiques (par exemple, des récits aborigènes de montée des mers précis après 7 ky) montrent qu’une transmission rituelle serrée peut préserver des récits à travers les millénaires.

Sources#

- Annus, Amar. The Mesopotamian Precursors of Adam’s Garment of Glory and Moses’ Shining Face. 2011. (In Alter Orient und Altes Testament, Band 390/1).

- Berezkin, Yuri. “The Dog, the Horse, and the Creation of Man.” Folklore: Electronic Journal of Folklore, vol. 56, 2014.

- Encyclopædia Britannica. “Finno-Ugric religion: Mythology.” Britannica.com. (Accessed 2025).

- Leeming, David. Creation Myths of the World: An Encyclopedia. 2nd ed., ABC-CLIO, 2010.

- Renfrew, Colin. Prehistory: The Making of the Human Mind. Modern Library, 2008. (Discusses the Sapient Paradox).

- Tyson, Peter. “Ancient Aboriginal stories preserve history of a rise in sea level.” Scientific American, 2015.

- Witzel, Michael. The Origins of the World’s Mythologies. Oxford University Press, 2012.

- Yakut, Turar. Myths and Legends of Siberia. (Translated folklore collection), 1987. (Contains Altaic creation accounts).

- Zulu Origin Story (Bantu oral tradition). Big History Project, Khan Academy, 2015. (Original myth text “Men must not die”).