TL;DR

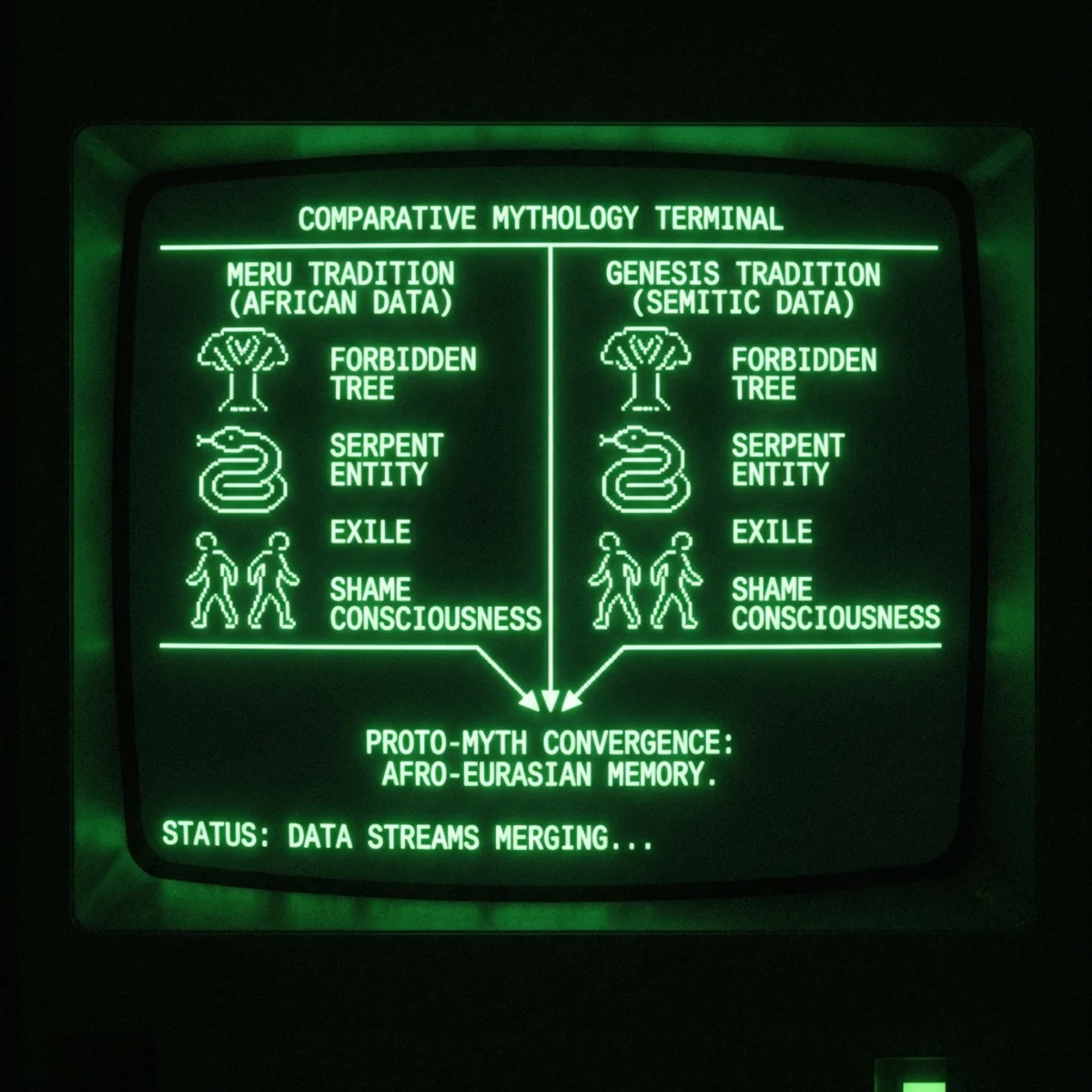

- Le peuple Meru du Kenya possède un mythe de création orale remarquablement similaire au récit biblique de la Genèse sur la “Chute de l’Homme” : un dieu créateur (Murungu), les premiers humains au paradis (Mbwa), un arbre interdit, un serpent tentateur sage, et la perte de l’immortalité/innocence après la transgression.

- Cet article compare le mythe Meru avec des parallèles dans les traditions anciennes du Proche-Orient (Épopée de Gilgamesh en Mésopotamie, mythe d’Adapa, Genèse), égyptiennes et autres africaines (couchitiques, bantoues, khoisanes).

- Des motifs comme le serpent associé à la sagesse/la ruse, les arbres sacrés liés à la divinité/la vie, et la perte d’un état parfait sont répandus, suggérant des racines historiques profondes ou une diffusion culturelle.

- Les voies possibles de transmission du récit semblable à celui d’Éden dans le folklore Meru incluent un contact ancien sémitique/judaïque en Afrique du Nord-Est, une influence islamique ultérieure via le commerce côtier, ou un syncrétisme récent avec les enseignements missionnaires chrétiens.

- Bien que l’influence missionnaire directe soit plausible, la présence d’analogues anciens et d’adaptations locales (Murungu en tant que Dieu, arbres sacrés de figuier) suggère que le mythe Meru représente probablement un mélange d’éléments abrahamiques introduits avec la cosmologie africaine indigène.

Introduction#

Le peuple Meru du Kenya conserve un mythe de création qui ressemble étonnamment à la “Chute de l’Homme” biblique. Il se concentre sur Murungu – l’être suprême Meru – un arbre interdit, un serpent sage, et les conséquences tragiques de la désobéissance humaine. De tels motifs ne sont pas uniques aux Meru ; des éléments comparables apparaissent dans les mythologies afro-eurasiennes, de la Mésopotamie et de l’Égypte anciennes à l’Afrique couchitique. Cet article examine en détail le récit Meru de la Chute et le compare à des mythes similaires dans d’autres traditions. Il explore si l’histoire Meru pourrait refléter des influences de mythes de l’âge du bronze ou du fer beaucoup plus anciens (par exemple, du Proche-Orient ancien) plutôt que d’être un emprunt tardif de l’enseignement chrétien. Les voies possibles de transmission dans la tradition orale Meru – via des contacts commerciaux, des migrations et des échanges interculturels, ou un syncrétisme religieux – sont discutées. Des parallèles pré-chrétiens dans les traditions mésopotamiennes, égyptiennes, couchitiques et sémitiques anciennes seront analysés pour évaluer l’ancienneté et les origines de ce récit.

Le Mythe de Création Meru de Murungu et de l’Arbre Interdit#

Selon la tradition orale Meru, aux temps les plus anciens, les humains vivaient dans un royaume paradisiaque appelé Mbwa (ou Mbwaa) où ils ne cultivaient ni ne portaient de vêtements. Murungu (également connu sous le nom de Ngai ou Mwene Nyaga dans les cultures kenyanes apparentées) est le dieu créateur suprême dans la cosmologie Meru. Murungu a d’abord créé un garçon, et le voyant seul, a ensuite créé une fille ; les deux sont devenus le premier homme et la première femme, qui ont eu un enfant. Murungu a pourvu à leurs besoins et leur a donné tous les aliments sauf le fruit d’un arbre spécifique qu’il leur a interdit de manger. Cet arbre se tenait comme un tabou divin, tout comme l’Arbre de la Connaissance dans l’Éden biblique.

Un serpent, décrit dans le folklore Meru comme une créature sage et rusée, s’est approché de la première femme et a parlé du secret du fruit interdit. Le serpent l’a séduite avec une promesse audacieuse : si elle mangeait le fruit, elle atteindrait l’intelligence de Dieu (c’est-à-dire deviendrait aussi sage que le Créateur). Influencée par les paroles rusées du serpent, la femme a cueilli un fruit de l’arbre interdit et l’a mangé. Elle l’a ensuite offert à son mari. Initialement, l’homme a refusé, mais après l’insistance de sa femme, il a aussi mangé le fruit en défiant le commandement de Murungu. À ce moment de désobéissance, l’innocence et l’harmonie primordiales ont été brisées.

Bien que les détails varient dans les récits, les anciens Meru disent que la conséquence immédiate était que les humains ne pouvaient plus vivre sans effort comme avant. Ayant enfreint le commandement de Murungu, les premières personnes se sont retrouvées à devoir manger, travailler et se vêtir, alors qu’auparavant Murungu les avait directement soutenues. En effet, en acquérant illicitement une connaissance divine, ils ont perdu les privilèges divins de leur état originel. Cela ressemble étroitement au résultat dans la Genèse, où Adam et Ève prennent conscience de leur nudité et sont maudits à travailler pour se nourrir. Dans la mythologie Meru, la désobéissance de l’humanité a suscité le mécontentement de Murungu et a conduit à l’entrée de la souffrance et de la mortalité dans le monde. Le mythe sert ainsi de conte étiologique expliquant pourquoi les humains doivent travailler, ressentir de la honte et faire face à la mort, l’attribuant à une chute ancestrale de la grâce.

Il est important de noter que Murungu dans la croyance Meru est conceptuellement similaire au Dieu Suprême des peuples voisins (par exemple, les Kikuyu et les Kamba appellent également le créateur Ngai/Mulungu et l’associent à des arbres sacrés). Les Meru partagent des concepts cosmologiques régionaux, mais l’histoire de l’arbre interdit et du serpent est une pièce particulièrement saillante de leur littérature orale. Certains chercheurs se sont interrogés sur la façon dont un récit semblable à celui d’Éden a pris racine parmi les Meru. Était-ce purement un produit de l’influence missionnaire des XIXe–XXe siècles, ou pourrait-il avoir des origines beaucoup plus anciennes, transmises par des interactions anciennes ? Pour explorer cela, nous devons comparer les motifs de l’histoire Meru avec ceux d’autres mythes afro-eurasiens.

Parallèles dans les Traditions Mythologiques Afro-Eurasiennes

Parallèles Mésopotamiens Anciens#

Des éléments du mythe Meru de la “Chute” – un arbre divin, un serpent trompeur, et la perte d’immortalité/innocence – évoquent des thèmes trouvés dans certains des plus anciens mythes enregistrés du monde en Mésopotamie. Par exemple, l’Épopée de Gilgamesh (c. XVIIIe–XIIe siècle av. J.-C.) contient un épisode célèbre dans lequel le héros Gilgamesh obtient une plante sacrée qui peut rajeunir la vie, seulement pour qu’elle soit volée par un serpent. Alors que Gilgamesh se baigne, “un serpent découvre l’emplacement de la plante par son odeur et l’avale, s’éloignant en rampant. Quand Gilgamesh voit ce qui s’est passé, il… s’assoit et pleure”, réalisant que sa chance d’immortalité est perdue. Le vol de la plante de vie par le serpent dans l’épopée mésopotamienne “a directement volé l’atteinte de la vie éternelle à Gilgamesh”. Ce conte ancien reflète un motif similaire à l’histoire Meru : un serpent rusé prive l’humanité (personnifiée par Gilgamesh) de la vie éternelle. Dans Gilgamesh, la mue du serpent par la suite est un signe symbolique de renouveau – le serpent se régénère tandis que l’homme reste mortel. Le mythe Meru explique de même comment les humains ont perdu leur existence insouciante et immortelle en écoutant les conseils d’un serpent. Les deux histoires impliquent que sans l’intervention du serpent, les humains auraient pu vivre éternellement ou dans la félicité divine.

Un autre parallèle mésopotamien est le mythe d’Adapa, un homme sage créé par le dieu Ea (Enki). Adapa se voit offrir la nourriture et l’eau de l’immortalité par le dieu du ciel Anu, mais – ayant été trompé par Ea – il refuse de les consommer. En conséquence, Adapa manque sa chance de vie éternelle. Dans ce conte, “la nourriture et la boisson de la vie éternelle sont placées devant lui ; [la] prudence excessive d’Adapa le prive d’immortalité, [et] il doit retourner sur Terre” en tant que mortel. Les chercheurs considèrent souvent l’histoire d’Adapa comme un mythe mésopotamien de la “Chute de l’Homme” qui explique pourquoi les humains restent mortels malgré les offres divines de vie. La logique est inversée par rapport à Meru/Genèse – l’obéissance d’Adapa à un commandement trompeur cause sa chute – mais le thème central est le même : l’humanité échoue à un test impliquant une nourriture divine et ne peut donc pas vivre éternellement. Dans le mythe d’Adapa et l’histoire Meru, un être doté d’une plus grande connaissance (Ea dans le cas d’Adapa, le serpent dans le conte Meru) guide les humains d’une manière qui les empêche finalement d’atteindre une vie divine. Ces exemples mésopotamiens précèdent la Genèse biblique de plusieurs siècles, suggérant que les motifs d’une substance interdite donnant la vie et d’une figure trompeuse faisaient partie du répertoire culturel du Proche-Orient bien avant le christianisme. Il est concevable que des échos de ceux-ci aient pu voyager par diffusion orale en Afrique dans l’antiquité.

Tradition Sémitique Ancienne et Biblique#

L’analogue le plus proche de l’histoire de la création Meru se trouve dans la tradition sémitique du Jardin d’Éden dans la Bible hébraïque (Genèse 2–3). Les parallèles sont indéniables : dans l’Éden, Dieu place le premier homme et la première femme dans un paradis où ils n’ont pas besoin de travailler, leur interdit de manger le fruit d’un certain arbre (l’Arbre de la Connaissance), et un serpent rusé convainc la femme (Ève) de manger le fruit interdit, qui le donne ensuite à son mari (Adam). Comme dans le mythe Meru, les humains désobéissent, cherchant la sagesse pour être comme Dieu, et cet acte de désobéissance entraîne de graves conséquences – perte d’innocence, expulsion du paradis, début du travail, honte et mort. La phrase Meru selon laquelle le serpent a promis à la femme qu’elle aurait “l’intelligence de Dieu” reflète la revendication du serpent dans Genèse 3:5 selon laquelle “vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal”. Après la transgression, les deux récits soulignent que les humains doivent maintenant se débrouiller seuls. Dans la Genèse, Dieu lui-même note que l’homme a acquis une connaissance interdite et le bannit “de peur qu’il n’étende sa main et ne prenne aussi de l’Arbre de Vie, et ne mange, et ne vive éternellement”. De même, dans le folklore Meru, les humains étaient à l’origine exempts de faim et de mort, mais après avoir mangé le fruit sacré, ils perdent ces dons. En effet, dans les deux histoires, l’humanité est empêchée d’atteindre l’immortalité ou de rester dans un état de félicité en raison d’un acte de défi.

L’histoire d’Éden est largement connue pour avoir des antécédents anciens du Proche-Orient. L’influence mésopotamienne est probable – par exemple, le serpent édénique peut être comparé à celui de Gilgamesh, et le concept d’une connaissance interdite pourrait être lié aux traditions de sagesse mésopotamiennes. La Genèse a été compilée à l’âge du fer (traditionnellement entre le Xe et le VIe siècle av. J.-C.), s’appuyant sur des sources orales et écrites encore plus anciennes. Par conséquent, l’idée d’un paradis primordial perdu pourrait avoir été transmise à travers les cultures sémitiques bien avant que le christianisme n’atteigne l’Afrique subsaharienne. Il est concevable que des commerçants ou migrants sémitiques anciens aient apporté des versions de ce récit en Afrique dans l’antiquité. Par exemple, les peuples sémitiques anciens (Sabaéens et autres) avaient une présence dans la Corne de l’Afrique (Éthiopie/Érythrée) dès le premier millénaire av. J.-C. Les communautés juives (plus tard connues sous le nom de Beta Israel ou Falasha en Éthiopie) existent depuis plus de 2000 ans en Afrique de l’Est, préservant les histoires de l’Ancien Testament. Si les ancêtres des Meru avaient des contacts avec de tels groupes, ils pourraient avoir absorbé le mythe édénique il y a longtemps. En fait, une hypothèse suggère que le peuple Meru descend de migrants venus du nord : “les Meru pourraient être des descendants des Juifs noirs appelés Falasha, qui vivaient près du lac Tana dans le pays de Méroé” (ancienne Nubie/Éthiopie). Bien que cette théorie soit spéculative, elle illustre que les chercheurs ont envisagé un lien ancien avec l’Afrique du Nord-Est pour les traditions Meru. Une telle connexion, si elle est vraie, signifierait que le mythe de la Chute Meru pourrait avoir pénétré leur culture via le folklore judaïque ou sémitique ancien plutôt que par une influence missionnaire européenne directe.

Même en Afrique, l’idée d’un paradis perdu à cause de la faute humaine n’est pas unique aux Meru. Le thème de la désobéissance contre le créateur menant à la mort apparaît dans divers mythes traditionnels africains (qui peuvent ou non avoir été affectés par la religion abrahamique). Par exemple, les Mbuti (Efe) du Congo racontent que le dieu suprême Arebati a interdit à une femme de manger d’un certain arbre tabou ; quand elle l’a fait, Arebati a puni l’humanité avec la mort. De même, les Acholi d’Ouganda disent que Dieu (Jok) avait initialement l’intention de donner aux humains le fruit de l’Arbre de Vie pour les rendre immortels, mais les humains n’ont pas réussi à le recevoir à temps et ont perdu cette chance. Ces histoires, bien que n’impliquant pas un serpent, font écho au schéma d’un test ou d’une interdiction divine entraînant la mortalité pour l’humanité. Elles pourraient être des développements indépendants – un reflet de la façon dont de nombreuses cultures ont cherché à expliquer la mort – ou elles aussi pourraient avoir été influencées par des contes eurasiens plus anciens de chute de grâce. Le mythe Meru, avec son serpent tentateur, s’aligne encore plus étroitement avec la version judéo-chrétienne que la plupart des variantes africaines. Cela soulève la possibilité qu’il ait été façonné par un contact relativement récent avec les histoires bibliques. Pourtant, comme montré, les ingrédients du conte (arbre de la connaissance, serpent, fruit interdit) ont tous des analogues beaucoup plus anciens au Proche-Orient. La question demeure : par quelle voie ces motifs ont-ils atteint les contreforts du mont Kenya ?

Parallèles Égyptiens et Couchitiques#

Dans la vision du monde égyptienne ancienne, il n’y a pas d’équivalent exact de l’histoire d’Éden, mais il existe des analogues notables des motifs du serpent et de l’arbre sacré. Les Égyptiens vénéraient la figure du serpent sous de multiples formes – parfois bienveillante, parfois malveillante. Un serpent (le cobra uræus) était un symbole de sagesse royale et de protection divine, souvent représenté sur la couronne du pharaon, et des déesses comme Wadjet prenaient forme de serpent. À l’inverse, un serpent géant malveillant Apophis était vu comme l’ennemi du dieu-soleil Râ, représentant le chaos et devant être vaincu quotidiennement. Bien que la mythologie égyptienne ne décrive pas un premier homme et une première femme trompés par un serpent, elle raconte la rébellion précoce de l’humanité contre le Créateur : dans le mythe de la “Destruction de l’Humanité”, les humains conspirent contre Râ, et en punition, l’œil de Râ (sous la forme de la déesse féroce Hathor) massacre l’humanité jusqu’à ce que Râ se ravise. C’est un scénario différent (une histoire de punition semblable à un déluge) mais qui reflète le thème de la désobéissance primordiale menant au désastre. Notamment, le folklore égyptien avait également le concept d’un arbre sacré qui accorde la connaissance ou la vie – par exemple, le sycomore mythique Arbre de Vie à Héliopolis, sur les feuilles duquel les dieux inscrivaient le destin du pharaon. Dans une légende égyptienne, la déesse Isis acquiert un pouvoir suprême en trompant le dieu-soleil Râ pour qu’il révèle son nom secret – et elle le fait en façonnant un serpent magique qui le mord, le forçant à céder sa connaissance. Ici, nous voyons un serpent utilisé comme un instrument pour obtenir une connaissance divine, analogue à la façon dont le serpent Meru aide les humains à voler la sagesse divine. De tels récits soulignent qu’en Afrique du Nord-Est et au Proche-Orient, les serpents étaient souvent associés à la sagesse, à la ruse, et à la frontière entre les royaumes divin et humain.

En se tournant vers les traditions couchitiques et de la Corne de l’Afrique, nous trouvons une symbolique extensive du serpent qui pourrait former un arrière-plan pour une histoire comme la Chute Meru. Les religions pré-chrétiennes de la Corne (par exemple, parmi les Oromo, Somali, et autres peuples couchitiques) vénéraient fréquemment les serpents et les arbres sacrés. Les archives ethnographiques notent que de nombreuses communautés du sud de l’Éthiopie avaient des cultes de serpents et des sanctuaires d’arbres. En fait, les hagiographies chrétiennes éthiopiennes anciennes racontent des saints détruisant “des serpents qui étaient tenus en grande estime par la population locale et abattant les arbres dans lesquels ils vivaient”. Cela implique que les peuples ruraux adoraient des esprits serpents résidant dans certains arbres – un parallèle clair au motif du serpent et de l’arbre. Une légende Ge’ez (éthiopienne) du roi Arwe parle d’un serpent géant qui régnait autrefois en tyran avant d’être tué par un héros culturel, reflétant la “centralité du Serpent dans de nombreuses religions pré-chrétiennes de la région”. De plus, plusieurs groupes couchitiques ont des mythes d’origine impliquant des serpents. Les Konso et Boorana (Oromo) racontent des femmes ancestrales fécondées par des serpents mystiques, dont descendent les clans. Une tradition orale Oromo retrace même les origines de la tribu à un grand serpent venu de la mer qui les a conduits à leur terre natale. Dans ces traditions, le serpent est un géniteur ou un guide – souvent une force positive accordant fertilité ou terre. L’ambivalence du serpent dans le mythe africain (parfois donneur de vie/sagesse, d’autres fois trompeur ou adversaire) est très présente.

Ce que ces exemples égyptiens et couchitiques démontrent, c’est que bien avant l’arrivée de tout missionnaire chrétien, les cultures africaines attribuaient déjà une signification profonde aux serpents et aux arbres sacrés. Un “serpent sage” dans un arbre sacré n’aurait pas été un concept étranger aux Meru. Dans leur propre environnement autour du mont Kenya, les Meru et les peuples apparentés considéraient certains arbres de figuier (mugumo trees) comme des lieux saints où résidait Dieu (Murungu/Ngai). En effet, les anciens faisaient des sacrifices sous des figuiers sacrés et croyaient que des messages divins pouvaient y être prononcés. Il est donc intrigant que dans le mythe de la Chute Meru, le site même de la transgression soit un arbre spécial fourni par Dieu. Cela résonne avec la révérence locale pour les arbres en tant que ponts entre le ciel et la terre. Il se peut que lorsque le motif d’un arbre interdit est arrivé (de quelque source que ce soit), il ait trouvé un terrain fertile dans la culture Meru, s’alignant avec le symbolisme arboricole préexistant. De même, un serpent transmettant une connaissance secrète pourrait avoir été syncrétisé avec les croyances indigènes sur les serpents. Plutôt que de voir le mythe Meru comme une copie verbatim de la Genèse, nous pouvons l’interpréter comme une fusion créative d’un récit introduit avec la cosmologie traditionnelle Meru – Murungu prend le rôle du Dieu biblique, le figuier (ou un autre arbre sacré) devient l’Arbre de la Connaissance, et le serpent sage correspond à la fois à l’archétype du tentateur biblique et à la notion africaine du serpent comme gardien des mystères.

Voies de Transmission : Influence Ancienne ou Époque Missionnaire ?#

Le mythe Meru de la Chute est-il descendu à travers les âges à partir de contacts de l’âge du bronze/fer, ou était-ce un produit d’une influence missionnaire plus récente ? La vérité peut impliquer un peu des deux, et les chercheurs proposent plusieurs scénarios :

- Introduction Directe par les Missionnaires (XIXe–XXe Siècle) : Les missionnaires européens ont commencé à évangéliser l’Afrique de l’Est à la fin des années 1800 (les hauts plateaux Meru ont vu les missionnaires catholiques Consolata dès 1902). Il est très plausible que l’histoire d’Éden ait été enseignée aux convertis Meru et soit ensuite entrée dans la circulation orale, étant “indigénisée” au fil du temps. Les missionnaires ont souvent délibérément établi des parallèles avec les croyances indigènes pour faciliter la conversion. Par exemple, certains premiers clercs en terre Kikuyu prêchaient sous des figuiers sacrés et assimilaient Ngai (le Dieu suprême) au Dieu chrétien. Les Meru pourraient avoir greffé la nouvelle histoire sur leur propre cadre : Murungu était assimilé au Créateur chrétien, et le conte des missionnaires sur Adam et Ève était raconté en idiome Meru (avec les premiers humains situés à Mbwa, et peut-être l’arbre interdit imaginé comme un figuier familier). Si tel est le cas, le mythe de la “Chute” Meru pourrait n’avoir qu’un siècle environ dans sa forme actuelle. Certaines preuves soutiennent une adoption récente – par exemple, la notion explicite d’un serpent sage transmettant une connaissance divine est rare dans le folklore africain plus ancien mais correspond au récit biblique. De plus, les premiers enregistrements de l’ère coloniale des mythes Meru (s’ils existent) ne mentionnent pas en grande partie cette histoire de Chute, ce qui pourrait indiquer qu’elle s’est cristallisée dans la tradition orale pendant la période coloniale sous l’influence chrétienne.

- Influence Islamique ou Abrahamique Pré-Chrétienne : Bien avant les missionnaires européens, la côte est-africaine avait des interactions avec le monde islamique. Dès les années 1700 (et plus tôt), les commerçants swahilis et arabes qui étaient musulmans auraient pu relayer des histoires coraniques/bibliques à l’intérieur des terres. Les Meru, dans leur propre histoire orale, disent qu’ils ont été autrefois asservis sur une île appelée Mbwaa par des “gens rouges” (probablement des esclavagistes arabes omanais) autour des années 1700 avant de s’échapper vers le continent. Pendant cette période de servitude ou de contact, les ancêtres Meru pourraient avoir appris des éléments du folklore judéo-chrétien-islamique. L’histoire d’Adam et Ève fait également partie de la tradition islamique (enseignée dans le Coran, avec seulement de légères différences). Ainsi, le récit du fruit interdit pourrait avoir pénétré la conscience Meru via le folklore islamique raconté par les peuples côtiers, avant la mission chrétienne intensive. Cela placerait l’adoption au XVIIIe ou au début du XIXe siècle, toujours pas “âge du bronze” mais antérieur à l’enseignement missionnaire direct. Il convient de noter que de nombreuses sociétés africaines qui ont eu un contact précoce avec l’islam (par exemple, les Haoussa ou les Swahilis) ont absorbé des contes bibliques/coraniques dans leurs littératures orales. Les Meru pourraient de même avoir reçu l’histoire de la Chute de cette manière indirecte et l’avoir ensuite adaptée pour s’adapter à Murungu et Mbwa.

- Diffusion Ancienne via la Migration Couchitique ou des Intermédiaires Nilotiques : Une autre possibilité intrigante est que des versions du mythe de la perte du paradis se soient répandues vers le sud lors de migrations beaucoup plus anciennes – par exemple, à travers les peuples couchitiques se déplaçant vers le Kenya. Les preuves linguistiques et génétiques montrent que les pasteurs couchitiques d’Éthiopie se sont déplacés vers le sud au Kenya et en Tanzanie pendant les âges du bronze et du fer tardifs (1000 av. J.-C. – 500 apr. J.-C.) et à nouveau autour de 1000–1500 apr. J.-C. Ces peuples (ancêtres des Somali, Oromo, Rendille, etc.) auraient transporté leurs systèmes de croyances, dont certains (comme montré) comportaient des serpents et avaient peut-être été exposés à des idées du Proche-Orient. De même, les peuples nilotiques (comme les Luo et d’autres) ont migré de la vallée du Nil vers l’Afrique de l’Est, apportant potentiellement des histoires influencées par la Nubie soudanaise ou l’Abyssinie. Si les ancêtres des Meru ont rencontré ou se sont mariés avec de tels groupes, ils pourraient avoir hérité de motifs mythiques d’origine nordique. La spéculation reliant les Meru à Méroé (ancienne Nubie) et à Beta Israel (Juifs éthiopiens), bien que non dominante, s’aligne avec la notion d’un transfert culturel plus ancien. Dans ce scénario, des fragments d’un conte semblable à celui d’Éden pourraient avoir été connus en Afrique de l’Est il y a des siècles, peut-être sous une forme fragmentée (par exemple, “il y a longtemps, une femme a été trompée pour enfreindre la règle de Dieu par un serpent, et ainsi la mort est entrée dans le monde”). Le récit complet tel que nous l’avons maintenant pourrait s’être cristallisé plus tard, mais ses éléments constitutifs seraient anciens. Cela est difficile à prouver sans documentation précoce du conte, mais la convergence des mythes d’origine de la mort Meru, congolais et soudanais suggère une couche partagée profonde de mythologie africaine qui pourrait avoir synergisé avec des idées eurasiennes entrantes. Les anthropologues notent que de nombreux mythes de création africains contiennent un motif de “don perdu” ou de “message échoué” où les humains auraient pu avoir l’immortalité mais ont raté à cause d’un tour ou d’une erreur. Ce motif répandu peut être indigène, mais sa résonance avec l’histoire d’Éden est claire. Il pourrait avoir facilité l’incorporation d’un récit explicite de fruit interdit lorsque le contact avec les religions abrahamiques a eu lieu.

- Émergence Indépendante (Tradition Convergente) : Enfin, il faut considérer le développement convergent de l’imagination humaine. Il est possible, bien que peut-être moins probable, que les Meru aient développé indépendamment un conte si similaire à celui du Proche-Orient simplement parce que les thèmes de la tentation et de la chute sont universellement significatifs. Les cultures humaines à travers le monde ont conçu des mythes pour répondre à “pourquoi mourons-nous, pourquoi souffrons-nous, pourquoi le monde est-il imparfait ?” ; un trope de péché originel ou d’erreur est une réponse commune. La présence d’un animal sage ou d’un trompeur est également un élément folklorique commun à l’échelle mondiale. En Afrique subsaharienne, de nombreux mythes mettent en scène des animaux trompeurs (comme le lièvre ou l’araignée) qui bouleversent l’ordre établi. Un serpent pourrait remplir ce rôle. Et les arbres sacrés sont des objets de révérence dans de nombreuses cultures pour leurs fruits vivifiants ou leurs propriétés curatives. Ainsi, les Meru pourraient avoir logiquement tissé ces éléments ensemble par eux-mêmes. Cependant, la spécificité des parallèles (fruit interdit, serpent, homme et femme, recherche de la sagesse de Dieu) penche vers une forme de transmission culturelle plutôt que vers une pure coïncidence. Contrairement au conte générique de “message échoué d’immortalité” (caméléon contre lézard, etc., qui est largement indépendant), la structure de la version Meru est pratiquement identique au récit de la Genèse, ce qui rend l’invention indépendante improbable sans influence.

En considérant tout ce qui précède, l’explication la plus plausible est une combinaison : le mythe de la Chute Meru a probablement pénétré leur tradition orale au cours des derniers siècles à la suite d’un syncrétisme – le mélange d’un conte abrahamique introduit avec des croyances locales de longue date sur Dieu (Murungu), les arbres sacrés et les serpents. Le récit tel qu’enregistré au XXe siècle montre un caractère pleinement Meru (utilisant des noms et un cadre Meru) mais porte un écho frappant de la sagesse ancienne afro-eurasienne. En essence, les anciens Meru ont fait leur propre histoire, qu’ils l’aient apprise de missionnaires, de voyageurs ou d’ancêtres lointains.

Conclusion#

L’histoire Meru de l’arbre interdit de Murungu et du serpent sage illustre comment un motif mythique puissant – la Chute de l’humanité – transcende les cultures et les époques. Dans la tradition orale Meru, nous voyons une itération africaine locale d’un conte qui apparaît également dans la Bible hébraïque et qui a des racines dans la légende mésopotamienne. Les éléments centraux d’un début paradisiaque, d’une interdiction divine, de la tentation par un serpent, et de la perte de l’innocence et de l’immortalité relient les Meru à une vaste tapisserie mythologique s’étendant à travers l’Afrique, le Proche-Orient, et au-delà. Bien qu’à première vue le mythe Meru ressemble étroitement au récit de la Genèse (suggérant une influence historique des sources judéo-chrétiennes), son contexte plus profond résonne avec les concepts religieux africains indigènes (arbres sacrés et serpents comme vecteurs de pouvoir). Cela soulève la possibilité fascinante que le récit de la Chute des Meru ne soit pas simplement un emprunt de l’ère coloniale, mais le produit d’un dialogue culturel à plus long terme entre l’Afrique et le monde ancien. Qu’il ait été transmis par les routes commerciales de l’âge du bronze, les migrations couchitiques, ou les bibles missionnaires, le mythe a trouvé une pertinence durable parmi les Meru en abordant des questions universelles d’obéissance, de connaissance, et de mortalité.

En fin de compte, le mythe Meru de la Chute se dresse comme un témoignage de l’adaptabilité et de la continuité du mythe. Il a absorbé des influences de l’étranger tout en reflétant les sensibilités locales – par exemple, en dépeignant le serpent sous un jour quelque peu ambivalent comme “sage” plutôt que purement maléfique, et en plaçant les premiers humains dans un lieu (Mbwa) significatif pour l’histoire Meru. Les preuves comparatives suggèrent fortement que les motifs de l’histoire sont anciens, même si les Meru ont pu apprendre le récit complet relativement récemment. Dans le mythe comme dans le langage, des traces de contacts oubliés depuis longtemps peuvent survivre sous de nouvelles formes. Le fruit défendu de la tradition Meru peut ainsi être vu comme un fruit de nombreuses branches – une histoire avec des racines dans les plus anciennes civilisations, greffée sur l’arbre vivant de la culture Meru à travers les vents du temps.

Sources#

(Note : Les citations dans le texte correspondent probablement à ces sources, mais la correspondance a été perdue. La liste ci-dessous est dérivée de la bibliographie et du tableau originaux.)

- Scheub, Harold (éd.). A Dictionary of African Mythology: The Mythmaker as Storyteller. Oxford University Press, 2000. (Source pour le résumé du mythe Meru). URL :

https://archive.org/details/dictionaryofafri00sche - Lynch, Patricia Ann; Roberts, Jeremy. African Mythology A to Z (2ème éd.). Chelsea House, 2010. (Contexte sur les mythes africains de création/origine de la mort).

- Budge, E. A. Wallis (traducteur & éditeur). The Babylonian Story of the Deluge and the Epic of Gilgamesh. Harrison & Sons (Londres), 1920 (trad. angl.). (Contexte pour le motif du serpent/immortalité de Gilgamesh). URL :

https://oll.libertyfund.org/titles/budge-the-babylonian-story-of-the-deluge-and-the-epic-of-gilgamesh - Mark, Joshua J. “The Myth of Adapa”. World History Encyclopedia, 2011 (en ligne). (Contexte pour le mythe d’Adapa). URL :

https://www.worldhistory.org/article/216/the-myth-of-adapa/ - Éditeurs de l’Encyclopédie Sewasew. “Serpent(s)” (entrée encyclopédique). Sewasew.com, ≈2021. (Contexte pour le symbolisme du serpent/arbre en Afrique du Nord-Est). URL :

https://en.sewasew.com/p/serpent%28s%29 - Karangi, Matthew Muriuki. Revisiting the Roots of an African Shrine: The Sacred Mugumo Tree. LAP Lambert Academic Publishing, 2013. (Contexte pour les croyances sur les arbres sacrés Kikuyu/Meru). URL :

https://imusic.co/books/9783659344879/ - Shanahan, Mike. “What happened when Christian missionaries met Kenya’s sacred fig trees”. Under the Banyan (article de blog), 11 avr. 2018. (Contexte sur les rencontres missionnaires avec les arbres sacrés). URL :

https://underthebanyan.blog/2018/04/11/when-happened-when-christian-missionaries-met-kenyas-sacred-fig-trees/ - Fabula Journal. “Myth as a Historical Basis of the Meru Folktales”. Fabula 43 (1‐2) : 35‐54, 2002. (Article académique discutant des origines/influences Meru). URL :

https://doi.org/10.1515/fabl.2002.022 - Bible hébraïque (attribution traditionnelle à Moïse). Genèse 2 – 3 (récit du Jardin d’Éden). Compilation ≈6ème siècle av. J.-C. (Texte source pour comparaison). URL :

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+2-3&version=NRSVUE