TL;DR

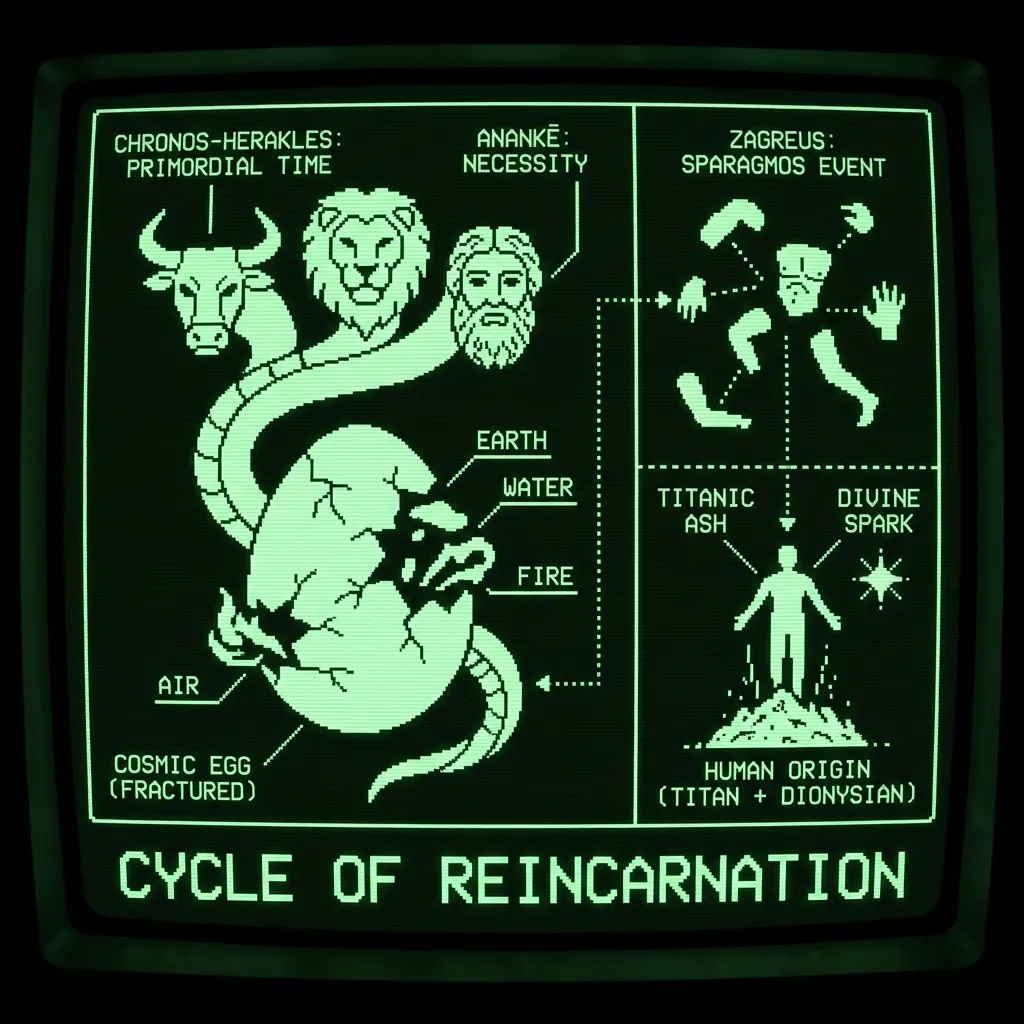

- Cosmic Herakles = Chronos : Le mythe orphique identifie le Temps primordial (Chronos) avec Héraclès, un créateur serpentin qui lie le cosmos avec la Nécessité (Anankē) et génère l’œuf du monde.

- Dionysos Zagreus = Rédempteur : Le fils de Zeus (sous forme de serpent) et de Perséphone, né deux fois, dont le démembrement par les Titans crée l’humanité (cendre titanique + étincelle divine) et dont la renaissance offre aux initiés la libération (lysis) du cycle de la réincarnation.

- Macro/Microcosme complémentaire : Chronos-Héraclès représente le cadre macrocosmique du Temps et du Destin ; Dionysos Zagreus représente le chemin microcosmique vers le salut à travers la souffrance, la renaissance et l’union mystique.

- Symboles partagés : Les serpents (liaison cosmique, parenté divine, renaissance), le démembrement (création cosmique vs origine/chute humaine), la katabasis (voyage dans le monde souterrain), et l’ouroboros (temps cyclique vs évasion) lient les deux figures.

- Rituel & Philosophie : Les rites orphiques se concentraient sur la purification et l’identification avec Dionysos. Les néoplatoniciens ont intégré ces mythes, voyant Chronos comme le principe d’émanation et Dionysos comme le principe de retour (epistrophē).

1 Cosmogonie orphique et le rôle d’Héraclès cosmique (Chronos)#

Dans la théologie orphique, l’origine du cosmos ne commence pas avec les Titans familiers d’Hésiode mais avec un dieu du Temps primordial identifié comme Chronos (Temps éternel) – une divinité que les Orphiques ont souvent fusionnée avec Héraclès dans un sens cosmique. Selon les théogonies orphiques conservées par les néoplatoniciens ultérieurs, au commencement n’existaient que Hydros (Eau) et Gaia (matière terrestre ou Boue), et de leur mélange Chronos fut engendré. Ce Chronos n’est pas une simple personnification du temps, mais un grand être serpentin décrit comme ayant trois têtes – une de taureau, une de lion, et un visage de dieu entre les deux – avec des ailes sur ses épaules, enroulé sous forme de dragon. Dans les fragments orphiques, il est explicitement dit “son nom était Chronos… et aussi Héraclès.” En d’autres termes, le mythe orphique nomme le Temps primordial lui-même “Héraclès”, une figure d’une immense puissance générative. Uni à Chronos-Héraclès est la force tout aussi primordiale de Anankē (Nécessité), également figurée comme un serpent (parfois appelée Adrasteia, l’Inevitable) enlacée avec Chronos. L’union de ces puissances serpentines – envisagée par les érudits comme deux serpents entrelacés, une image de l’ouroboros ou du cycle cosmique – représente la liaison de l’univers par le temps et la nécessité. Dans l’hymnologie orphique, Chronos est même adressé comme “éternel” et indestructible, une force qui génère toutes choses.

Sous la cosmologie orphique (souvent appelée la Théogonie Hiéronymienne ou Rhapsodique dans la recherche moderne), Chronos-Héraclès est le premier principe dans la chaîne de création. De l’étreinte cosmique de Chronos et Anankē sont nés les éléments fondamentaux : Aither (air supérieur, éther lumineux) et Khaos (le vide ou chaos de l’espace), ainsi qu’Erebos (obscurité). Dans la poésie orphique, Chronos est appelé le “père” de ces trois descendants primordiaux. Plus significativement, Chronos dans le mythe orphique façonne l’œuf cosmique – “le grand Chronos façonna l’œuf brillant dans le divin Aither” – un œuf orphique argenté ou blanc qui contenait les graines de l’univers. Enroulés en serpent autour de cet œuf du monde, Chronos et Anankē appliquèrent une pression cosmique jusqu’à ce que l’œuf se fende. De l’œuf craqué émergea le Protogonos (Premier-Né) – également appelé Phanēs (le Manifesteur de lumière) ou Erikapaios – une figure divine hermaphrodite qui initierait la création en bonne et due forme. Dans certains récits, ce Premier-Né portait le même type de caractéristiques animales composites que Chronos lui-même (miroir de l’imagerie taureau, lion, serpent), indiquant que les Orphiques voyaient le créateur primordial comme un continuum de formes. Notamment, un fragment orphique rapporte “le premier dieu porte avec lui les têtes de nombreuses créatures… d’un taureau, d’un serpent, et d’un lion féroce, issu de l’œuf primordial”, une description appliquée à Phanēs mais souvent chevauchant avec l’image de Chronos qui engendra cet œuf. Essentiellement, Chronos-Héraclès est le générateur macrocosmique, l’initiateur du cycle de création orphique et la puissance qui “distribua le monde aux Dieux et aux mortels” comme le dit un texte. Après avoir craqué l’œuf et donné naissance au cosmos, Chronos (Temps) et Anankē (Nécessité) continuent d’enlacer l’univers, encerclant le monde ordonné et entraînant la rotation des cieux – une image explicite du Temps comme un ouroboros cosmique, le cercle-serpent qui maintient l’éternité en mouvement.

Il est important de noter qu’identifier Chronos avec Héraclès dans ce contexte élève Héraclès du plan de la saga héroïque à un principe cosmogonique. Le nom Héraclès (signifiant “gloire d’Héra” ou “héros glorieux”) est ici dépouillé de ses connotations purement légendaires et plutôt attaché au premier dieu. Un commentateur néoplatonicien explique que “la figure de Chronos (Temps)… est appelée Héraclès”, et spécule que le choix d’Héraclès peut être lié à des allégories du cycle cosmique. En effet, les philosophes stoïciens avaient longtemps auparavant fait des associations similaires : par exemple, l’allégoriste stoïcien Cornutus dit “Héraclès est la raison universelle grâce à laquelle la nature est forte et puissante”, identifiant le héros avec le logos qui soutient le monde. Cornutus note même que la massue mythique et la peau de lion d’Héraclès étaient des “insignes” symboliques de la force cosmique de ce dieu. Le stoïcien Cléanthe (3ème siècle av. J.-C.) interprétait les Douze Travaux d’Héraclès comme une allégorie des douze signes du Zodiaque, c’est-à-dire le grand cycle du temps. Toutes ces interprétations s’alignent avec la notion orphique d’un “Héraclès de grande puissance… tout-dévorant” – des épithètes qui apparaissent dans les fragments orphiques et qui évoquent la force inexorable du Temps. Dans la théogonie orphique, la “puissance sans bornes” de Chronos-Héraclès est de faire tourner la roue du temps et ainsi de perpétuer l’existence du cosmos. Nous trouvons, par exemple, Damascius (6ème siècle ap. J.-C.) rapportant que “le principe le plus élevé dans [la théologie orphique] était le Temps Éternel (Chronos)… le serpent Temps, également appelé Héraclès”, qui initie la première génération de dieux. En nommant le Temps comme Héraclès, la tradition orphique a fait du héros un Père de tous les temps – “le meilleur rejeton de Ge (Terre), père de tous, le brave Titan qui dévora toutes choses”, comme le dit un vers orphique dans une équation apparente avec Kronos. Cet Héraclès Cosmique est bien loin du fils de Zeus armé d’une massue dans l’imaginaire populaire ; il est plutôt un serpent-dragon primordial, bisexuel, qui englobe l’univers. En résumé, Chronos-Héraclès représente le macrocosme dans la cosmologie orphique – le grand Lieur du Temps qui établit l’ordre cosmique, génère les premiers dieux, et enserre le cosmos dans le flux éternel et cyclique du temps (souvent symbolisé par le serpent se mordant la queue).

2 Dionysos Zagreus : Mythe du démembrement et rôle sotériologique#

Contrebalançant Chronos dans la vision du monde orphique se trouve Dionysos, surtout dans sa forme mystique de Zagreus, le “premier-né Dionysos” et fils chthonien de Zeus. Le mythe orphique raconte que Zeus, sous la forme d’un dragon serpentin, engendra un enfant avec sa fille Perséphone dans le secret du monde souterrain. Cet enfant était Zagreus, une divinité infantile cornue que Zeus destinait à être son héritier. Dans les Hymnes orphiques – une collection de poèmes dévotionnels utilisés par les initiés – Dionysos est explicitement célébré comme “Eubouleos, que les feuilles de vignes ornent, de Zeus et Perséphoneia occultement né dans des lits ineffables”. Dès sa naissance, Zagreus-Dionysos a donc une double nature : il est un Zeus souterrain (parfois appelé Zeus chthonios) et la progéniture de Perséphone, reine du monde souterrain. Cela positionne Dionysos comme un pont entre l’Olympe et Hadès – le dieu microcosmique qui se préoccupera des âmes des hommes et de leur rédemption, contrairement à la création cosmique distante de Chronos-Héraclès.

Le mythe orphique central de Dionysos Zagreus est un récit de souffrance, de mort et de renaissance, chargé d’une signification symbolique. Zeus place l’enfant Zagreus sur le trône du ciel, lui confiant des éclairs et le déclarant son successeur. Mais les Titans – êtres primordiaux rancuniers ou incités par une Héra jalouse – complotent contre l’enfant divin. Dans le récit orphique (préservé dans diverses sources tardives), les Titans distraient l’enfant avec un miroir et des jouets enchanteurs, puis le déchirent avec des couteaux, déchirant le jeune Dionysos en morceaux. Le démembrement (sparagmos) de Dionysos est un élément central : “Orphée a transmis la tradition dans les rites initiatiques que [Zagreus] a été déchiré en morceaux par les Titans.” Nous trouvons ce témoignage chez Diodore de Sicile et d’autres écrivains, confirmant que le démembrement de Dionysos était enseigné dans les rituels mystères orphiques comme une allégorie de signification profonde. Les Titans dévorent la chair de Dionysos crue (omophagie, dans certaines versions, après avoir rôti chaque portion sur des broches), un acte grotesque qui a néanmoins des conséquences cosmiques. Zeus, informé par Athéna (qui sauve le cœur du dieu), frappe les Titans avec son éclair, les incinérant pour leur crime. Des cendres des Titans – mélangées à la chair divine qu’ils avaient consommée – naquit l’humanité, selon la doctrine orphique. Cette anthropologie mythique implique que les humains portent une double nature : l’élément titanique (l’aspect matériel, pécheur et sans loi, hérité des Titans maléfiques) et une petite étincelle de l’élément dionysiaque (l’âme ou essence divine, de la chair du dieu). Comme l’interprète succinctement le néoplatonicien tardif Olympiodore, “les Titans, ayant mangé Dionysos, devinrent les ancêtres de la race humaine, qui est donc à la fois coupable (des Titans) et divine (de Dionysos)”. L’orphisme enseignait donc une doctrine de culpabilité ou d’impureté héritée (souvent comparée au “Péché Originel” dans les comparaisons modernes) couplée à un potentiel divin inhérent dans chaque âme humaine.

Crucialement, Dionysos lui-même renaît après son meurtre, et cette résurrection sous-tend son rôle de sauveur. Dans une version orphique, Zeus récupère le cœur de l’enfant auprès d’Athéna et l’avale, puis engendre plus tard un nouveau Dionysos en implantant ce cœur dans le ventre de Sémélé (une princesse mortelle) – ainsi Dionysos renaît, maintenant comme le fils de Zeus et Sémélé (la forme familière de Dionysos vénérée dans la religion grecque). Dans une autre version, Zeus reconstitue Dionysos à partir du cœur sauvé, ou Apollon rassemble les membres de Zagreus et provoque sa renaissance. Dans tous les cas, Dionysos “était aussi appelé Dimetor (de deux mères)… les deux Dionysoi étaient nés d’un père mais de deux mères”. Les théologiens orphiques étaient bien conscients des deux naissances de Dionysos – l’une de Perséphone dans le passé lointain, l’autre de Sémélé dans le domaine mortel – et ils les ont fusionnées en un seul récit sacré d’un dieu né deux fois. Diodore note que le Dionysos plus jeune “hérita des actes de l’ancien” de sorte que plus tard les gens pensaient qu’il n’y avait qu’un seul Dionysos. Cette fusion a permis aux pratiquants orphiques d’identifier le dieu mystère Zagreus avec le Dionysos populaire du culte grec (fils de Sémélé), unifiant le culte. Dans le mythe orphique, Dionysos devient ainsi Dionysos Bakchus né deux fois, déchiré et ressuscité, une divinité qui expérimente pleinement la mort et la renaissance. Ses épithètes “Zagreus” (peut-être signifiant “Grand Chasseur”) et “Bakchos” (Bacchus, souvent utilisé dans les mystères) signifient souvent cet aspect chthonien, souffrant. Les artistes de l’Antiquité tardive représentaient parfois cela en donnant à Dionysos des cornes (de son enfance en tant que Zagreus cornu) ou en le dépeignant comme un Dionysos infernal assis à côté de Perséphone.

Le rôle sotériologique de Dionysos dans l’orphisme ne peut être surestimé : il est le dieu par lequel la rédemption des âmes humaines est effectuée. Puisque les humains naissent du crime des Titans, ils héritent d’une sorte de miasme (pollution) et sont destinés à endurer un cycle de renaissance (métempsycose) comme pénalité. Comme les lamelles d’or orphiques (tablettes minces enterrées avec les initiés) le suggèrent à plusieurs reprises, l’initiation dionysiaque était censée offrir une purification de cet héritage titanique et une voie pour se libérer du cycle. Une tablette d’or découverte à Pelinna en Thessalie s’adresse à l’initié dans la voix d’une formule rituelle orphique : “Maintenant tu es mort et maintenant tu es né, trois fois béni, en ce jour même. Dis à Perséphone que Bakchios (Bacchus) lui-même t’a libéré. Un taureau, tu as couru vers le lait… Tu as le vin comme ton honneur fortuné. Et des rites t’attendent sous la terre, tout comme pour les autres bienheureux.”. Cette inscription remarquable montre l’initié proclamant que Dionysos-Bacchus l’a libéré – présentant essentiellement le mot de passe à Perséphone pour obtenir un sort favorable dans le monde souterrain. (Les images étranges de se précipiter dans le lait et de devenir un taureau ou un bélier reflètent probablement une renaissance symbolique et le mysticisme dionysiaque.) Une autre tablette de Thurii instruit de même l’âme de déclarer à la Reine des Enfers : “Je suis un enfant de la Terre et du Ciel étoilé, mais ma race est céleste ; et cela vous le savez vous-mêmes. Je suis tombé comme un chevreau dans le lait.” et continue en disant “Bacchus m’a lui-même libéré”, soulignant le rôle de Dionysos en tant que libérateur de l’âme. Ainsi, Dionysos est présenté comme une divinité sauveuse qui libère l’âme de la “roue de la renaissance”. Un fragment de l’enseignement orphique cité par Damascius confirme cette fonction : “Toi, Dionysos, ayant pouvoir sur eux (les mortels)… quiconque tu souhaites, tu le libéreras du dur labeur et du cycle sans fin.”. Dans la croyance orphique, le “dur labeur” est la vie elle-même, liée dans l’aiguillon sans fin de la réincarnation – et Dionysos, à travers sa passion, détient les clés pour libérer les vertueux de ce destin.

Il est important de noter que le culte de Dionysos orphique était un culte mystère, ce qui signifie que ses rituels étaient secrets et visaient une union mystique avec le dieu. Le mythe du démembrement de Dionysos était probablement reflété dans le symbolisme rituel orphique. Certains érudits théorisent que les initiés orphiques participaient à un sparagmos symbolique ou réel (déchirure) d’un animal sacrificiel (peut-être un taureau ou une chèvre identifié avec Dionysos) et à l’omophagie (consommation de chair crue) comme moyen de réenactment du crime des Titans et de participation à la substance du dieu – reconstituant ainsi Dionysos en eux-mêmes. Bien que les preuves directes de sparagmos rituel dans l’orphisme soient débattues, des performances dramatiques du mythe pourraient avoir fait partie de l’initiation. Les sources littéraires (comme la représentation euripidienne des rites dionysiaques dans Les Bacchantes) montrent des Ménades déchirant des animaux dans la frénésie de Dionysos, ce qui pourrait refléter des pratiques mystères plus anciennes. Les initiés orphiques, cependant, étaient généralement ascétiques (renonçant au sacrifice sanglant et à certains aliments comme les œufs et les haricots, selon certains témoignages anciens) et se concentraient sur la purification (katharsis) et les repas rituels sacrés. Les tablettes d’or indiquent qu’après la mort, l’initié pouvait revendiquer l’identification “Je suis Bacchos” – devenant littéralement un avec Dionysos – ce qui signifie que par la mort-et-renaissance rituelle dans les mystères dionysiaques, l’âme assimilait l’immortalité du dieu. Un fragment de tablette inscrit dit : “Heureux et béni, tu seras dieu au lieu de mortel”, impliquant que l’union avec Dionysos élevait l’initié au statut divin. En somme, Dionysos Zagreus sert de principe microcosmique et salvifique dans l’orphisme : il subit la mort et la résurrection pour montrer le chemin aux âmes, et en participant à ses mystères (à travers des expériences sacramentelles et en vivant une vie pure), l’initié orphique cherche à surmonter sa nature titanique et à réaliser l’étincelle dionysiaque en lui, atteignant la libération ultime (grec : lysis).

3 Serpents, Démembrement, Katabasis, et Temps Ouroborique – Symbolisme et Complémentarité#

À première vue, les figures de Chronos-Héraclès et Dionysos-Zagreus peuvent ne pas sembler évidemment liées – l’un est un dragon du Temps serpentin à l’aube de la création, l’autre une âme divine née deux fois qui meurt aux mains des Titans – pourtant la tradition orphique les place délibérément dans une relation complémentaire, et ils partagent des symboles et des thèmes importants qui lient le macrocosme au microcosme.

3.1 Serpents#

Les serpents sont un symbole clé liant les deux. Chronos en tant qu’Héraclès Cosmique est envisagé comme un grand serpent englobant le monde, une image du temps encerclant l’espace. De manière révélatrice, lorsque Zeus imprègne Perséphone pour engendrer Dionysos, il le fait sous la forme d’un serpent (drakon). Ce détail – Zeus-en-serpent – implique que l’essence de Chronos (la figure paternelle serpentine) est transmise dans la genèse de Dionysos. En un sens, Dionysos naît du serpent du temps enroulé : les Orphiques pourraient dire que la même force primordiale qui enroulait l’œuf cosmique s’est également enroulée autour de Perséphone pour produire l’enfant sauveur. Dans l’iconographie, Dionysos et ses adeptes sont souvent enroulés de serpents également. Les peintures de vases et les reliefs de rites bacchiques montrent des ménades manipulant des serpents, et les initiés dans les mystères bacchiques portaient parfois des couronnes de serpents. Le serpent dans le contexte dionysiaque peut symboliser l’aspect chthonien du dieu (car les serpents habitent la terre) et la renaissance (les serpents muent et étaient associés au renouveau). L’Ouroboros – le serpent se mordant la queue – symbolise parfaitement Chronos en tant que temps cyclique, mais il apparaît aussi dans le symbolisme mystique comme le cycle de la mort et de la renaissance que l’initiation dionysiaque espère briser. Ainsi, les serpents représentent à la fois l’emprisonnement de l’âme dans la matière (la roue toujours tournante de Chronos) et le pouvoir de la divinité qui peut soit emprisonner, soit libérer. Le mythe orphique fait effectivement de Dionysos le fils du grand serpent (puisque Zeus-Drakon l’a engendré), signifiant que le sauveur microcosmique est né du générateur macrocosmique.

3.2 Démembrement et Reconstitution#

Le thème du démembrement et de la reconstitution unit également les deux figures sur un plan symbolique. Chronos-Héraclès ne subit pas de démembrement, mais il effectue curieusement une sorte de “démembrement” sur l’Œuf primordial – le fendant pour former l’univers ordonné. Ce démembrement cosmogonique est un acte créatif : en brisant l’œuf, Chronos libère Phanès (Vie et Lumière) pour construire le monde. Le démembrement de Dionysos par les Titans est son miroir tragique dans le domaine humain : un être divin est brisé en morceaux, ce qui conduit à la formation du monde humain (l’essor des humains à partir des cendres des Titans). Dans les deux cas, une source divine unifiée est brisée en multiplicité. Phanēs jaillissant de l’œuf brisé devient le cosmos multiple ; Dionysos déchiré est diffusé dans la multitude des âmes humaines. Ce parallèle a été noté par les philosophes néoplatoniciens qui aimaient trouver des correspondances entre les événements macrocosmiques et microcosmiques. Les Rhapsodies orphiques ont arrangé les mythes dans une séquence de royautés divines (Protogonos → Nuit → Ouranos → Kronos (le Titan) → Zeus → Dionysos) de sorte que le bref règne et le meurtre de Dionysos couronnent en fait toute la cosmogonie. Dans un sens théologique, Dionysos récapitule les actes créatifs qui ont commencé avec Chronos – mais au niveau de l’âme et de la vie morale. La déchirure de Dionysos reflète la “déchirure” de l’unité en diversité que le Dieu Un a dû subir pour faire un monde de nombreux êtres. Par conséquent, ce que Chronos-Héraclès initie, Dionysos-Zagreus le consomme (et offre ensuite de le renverser pour les bienheureux). Il est frappant qu’un hymne orphique appelle Dionysos “Protogonos Dionysos”, l’identifiant effectivement avec le créateur Premier-Né. De même, les textes orphiques fusionnent parfois Chronos avec Phanès, ou Dionysos avec Phanès, montrant une identité fluide entre le premier créateur et le dernier rédempteur. Le démembrement de Dionysos avait également une résonance rituelle – comme mentionné, les initiés orphiques pourraient symboliquement consommer le dieu (à travers le vin et les offrandes) pour réintégrer ses membres dispersés en eux-mêmes, tout comme Zeus a rassemblé le cœur et les membres de Zagreus pour le ressusciter. Cela donne à l’adhérent un enjeu personnel dans “remettre Dionysos ensemble”, ce qui équivaut à restaurer la plénitude perdue de l’âme.

3.3 Katabasis#

Katabasis, le motif de la descente dans le monde souterrain, s’inscrit à la fois dans le domaine de Chronos et de Dionysos. Le partenaire de Chronos, Anankē, est dit étendre ses bras “à travers l’univers”, touchant ses extrémités – on peut imaginer un serpent (Temps) spiralant depuis les hauteurs tandis que l’autre (Nécessité) atteint les profondeurs, liant même Hadès. Le Temps règne dans le monde souterrain autant que dans les cieux, puisque les morts attendent la réincarnation. Dionysos, en tant que dieu chthonien, est intrinsèquement lié au monde souterrain : Zagreus lui-même est un nom du monde souterrain, et dans certains lieux, Dionysos était vénéré aux côtés d’Hadès (les deux parfois syncrétisés). L’une des épithètes de Dionysos, “Eubouleus”, est aussi une épithète d’Hadès, suggérant le rôle de Dionysos en tant que guide des âmes. Dans le mythe, après sa renaissance, Dionysos descend aux Enfers pour récupérer sa mère Sémélé (un écho de la propre descente d’Orphée pour Eurydice) et la ramène au ciel, la renommant Thyone. Cet acte est symbolique du sauvetage du monde souterrain, exactement ce que les initiés orphiques espéraient que Dionysos ferait pour eux. Dans les tablettes orphiques, le défunt s’adresse à Perséphone et s’identifie parfois à Dionysos (par exemple, “Je suis devenu un Bacchus (Bacchos)”), s’attendant à vivre avec les dieux. Katabasis dans un sens plus large se réfère également à la descente de l’âme dans le corps (vue par les Orphiques comme une sorte de mort ou de punition). Le démembrement par les Titans est une allégorie de la chute de l’âme dans la génération – l’âme (fragment de Dionysos) est emprisonnée dans des corps matériels, dispersée à travers le cycle des vies. La propre descente de Dionysos dans les Titans (via être mangé) et sa restauration ultérieure est un modèle mythique pour l’âme : elle descendra (sera “démembrée” dans la pluralité du monde) et, à travers l’initiation, pourra s’élever et être rendue entière (réintégrée avec le dieu).

3.4 Temps Ouroborique#

La nature ouroborique du temps – sans fin et cyclique – est affirmée par Chronos-Héraclès littéralement représenté comme un serpent autosuffisant englobant tout. Les textes orphiques l’appellent “Chronos incessant, toujours fluide” et décrivent comment après la création “le couple [Chronos et Anankē] encerclait le cosmos entraînant la rotation des cieux et le passage éternel du temps”. Cette image de la roue du Zodiaque tournée par Aion apparaît dans l’art hellénistique : par exemple, des mosaïques du dieu Aion (Temps-Éternité) montrent une figure jeune tenant un cercle zodiacal, souvent avec un serpent enroulé autour de lui ou de l’orbe cosmique. Une telle imagerie souligne que le Temps à la fois crée et dévore – une idée également incarnée par le mythe de Kronos (Cronus) le Titan dévorant ses enfants, que les Orphiques comprenaient peut-être comme un écho ultérieur de Chronos-Temps consommant toutes choses. En effet, l’hymnologie orphique syncrétisait Chronos avec Kronos, l’appelant “Chronos le père de tous, qui dévore toutes choses et les élève à nouveau”. Ici, nous voyons Héraclès/Chronos comme le dévoreur (comme le serpent qui avale sa queue), un concept qui résonne ensuite avec les Titans dévorant Dionysos. Les Titans, dans l’allégorie orphique, peuvent être vus comme des agents du Temps et de la Nécessité – ils exécutent l’entropie et la division que le Temps exige. Ils déchirent et consomment le jeune dieu, tout comme Chronos dans son aspect destructeur finit par consommer ses créations. Mais Dionysos représente l’antidote à la tyrannie du temps cyclique. Il renaît – brisant ainsi le pouvoir à sens unique de la mort – et il offre une issue à la boucle fermée (ouroboros) de la réincarnation. Lorsque l’initié proclame que “Bacchus lui-même m’a libéré”, cela implique une libération des “enroulements” de Chronos. Notamment, un fragment orphique d’un commentaire sur Platon déclare : “Dionysos est la cause de la libération (lysis) des cercles de la renaissance”. Par conséquent, Chronos et Dionysos sont des forces opposées en termes de temps : Chronos lie les âmes dans le cycle, Dionysos les délie et les libère. Les mystères orphiques cherchaient à équilibrer ces forces – à harmoniser le macrocosme et le microcosme – en acceptant la règle de Chronos (vivant dans le cosmos ordonné) mais en transcendant les limites de Chronos par la libération dionysiaque.

4 Pratique rituelle orphique et synthèse néoplatonicienne#

Dans la pratique, les dévots orphiques exprimaient les rôles complémentaires d’Héraclès Cosmique et de Dionysos Zagreus à travers leurs rituels et textes sacrés, et les philosophes néoplatoniciens ultérieurs systématisaient ces mythes en une hiérarchie métaphysique cohérente.

4.1 Pratique rituelle orphique#

La pratique rituelle orphique était fortement dionysiaque. Les adeptes d’Orphée étaient souvent une branche du culte mystère bacchique, se distinguant par leur accent sur la pureté et les écrits sacrés (attribués à Orphée). Les initiés, qui se nommaient eux-mêmes Bakchoi (Bacchus), participaient à des rituels qui rejouaient la passion de Dionysos sous forme symbolique. Ils observaient des régimes alimentaires tabous (par exemple, éviter de manger des œufs, des haricots ou toute créature pouvant abriter une âme réincarnée) et portaient des vêtements blancs, s’efforçant d’atteindre la propreté rituelle. L’initiation incluait probablement des cérémonies où des récits mythiques sacrés étaient révélés ou dramatisés – peut-être un rite nocturne dans lequel l’histoire du meurtre et de la résurrection de Dionysos était racontée, correspondant aux “sacrifices et honneurs célébrés la nuit et en secret” pour l’ancien Dionysos. Les Hymnes orphiques eux-mêmes étaient des invocations utilisées dans le rituel, et nous trouvons des hymnes non seulement à Dionysos mais aussi à Protogonos (Phanès), à la Nuit, à Zeus sous ses diverses formes, et même à Kronos (l’aspect Titan de Chronos). Cela indique que le culte orphique rendait hommage aux principes cosmiques : par exemple, l’Hymne orphique à Kronos vénère Kronos-Chronos comme “père du cosmos, dévoreur de temps, cruel, impartial et invincible”, mêlant l’idée du dieu du Temps sévère avec la révérence pour son rôle dans l’ordre cosmique. Un autre hymne, à Zeus, intègre en fait la théologie orphique : “Zeus était le premier, Zeus est le dernier : Zeus est la tête, Zeus le milieu, de Zeus toutes choses sont faites”, culminant en “Zeus est Dionysos” – une identification directe du plus haut avec le sauveur. À travers une telle liturgie, les initiés intégraient conceptuellement la règle de Chronos (souvent via Kronos ou Zeus) avec l’avènement de Dionysos. Héraclès lui-même a un hymne orphique où il est probablement loué non seulement comme un héros, mais comme une force cosmique (malheureusement l’Hymne orphique à Héraclès est perdu ou fusionné avec l’hymne de Zeus dans certaines collections). Cependant, étant donné le rapport de Cornutus selon lequel “le héros était jugé digne du même nom que le dieu [Héraclès] à cause de sa vertu”, nous pouvons supposer que les traditions orphiques et apparentées aux mystères traitaient les douze travaux et l’apothéose d’Héraclès comme une allégorie spirituelle – peut-être mise en scène ou référencée dans le rituel également (l’interprétation de Cléanthe des travaux comme zodiacaux suggère une certaine correspondance avec le calendrier rituel).

Dans les textes funéraires orphiques (les tablettes d’or), la fin désirée pour le mystique est souvent de rejoindre la compagnie des dieux et de régner avec eux. Un fragment de tablette fait déclarer à l’âme : “J’ai échappé au cycle lourd de la douleur et de la renaissance ; j’ai atteint la couronne tant désirée avec des pieds rapides, je suis descendu dans le sein de la Reine des Enfers, et je me suis élevé comme un saint Bacchus.” Dans une telle déclaration, l’âme de l’initié a suivi le même parcours que Dionysos – une descente (mort ou katabasis) suivie d’un retour triomphal (anabasis ou renaissance) en tant que dieu bacchique. Ce voyage rituel est le reflet microcosmique du grand voyage du cosmos : le cosmos orphique lui-même émerge, subit des divisions, et est destiné à revenir (l’eschatologie orphique laissait entrevoir des renouvellements cosmiques cycliques, peut-être influencés par l’ekpyrosis stoïcienne ou par l’idée que Zeus, après avoir avalé Phanès, refait périodiquement le monde). Notamment, le nom “Héraclès” apparaît même dans certains contextes mystiques au-delà de l’orphisme – par exemple, dans les mystères mithriaques, un dieu à tête de lion et entouré de serpents souvent identifié comme Aion Chronos porte l’inscription “Chronos Léontocéphale, également appelé Zeus ou Héraclès”, montrant à quel point la notion d’un Héraclès lion-serpent en tant que Temps était devenue répandue dans les cercles ésotériques. Les initiés orphiques comprenaient probablement que tandis que Chronos/Héraclès gouverne la grande procession cosmique, c’est Dionysos qui fournit les moyens de la transcender. Ainsi, leurs rites visaient à s’aligner avec Dionysos – à travers la danse extatique, le vin sacré (pris non pour l’ivresse physique mais comme symbole de l’enthousiasme spirituel, car les orphiques étaient notoirement ascétiques à propos du vin dans la vie quotidienne), et le chant des hymnes orphiques – afin que, au moment de la mort, l’âme puisse s’adresser avec confiance à Perséphone, la fille de Chronos, et revendiquer la liberté de la boucle sans fin de Chronos.

4.2 Synthèse néoplatonicienne#

Lorsque nous nous tournons vers les philosophes néoplatoniciens de l’Antiquité tardive (4e-6e siècles après J.-C.), nous trouvons une intégration sophistiquée de la mythologie orphique dans un cadre métaphysique. Des philosophes comme Proclus et Damascius considéraient les révélations orphiques comme contenant des vérités profondes sur la structure de la réalité, qu’ils ont cartographiées sur le système platonicien des émanations. Proclus a fameusement déclaré : “Tout ce que les Grecs ont transmis sur la théologie est la progéniture du savoir mystique d’Orphée”, indiquant la haute estime dans laquelle la sagesse orphique était tenue. Dans la cosmologie néoplatonicienne, il existe une série d’hypostases ou de niveaux : l’Un ineffable, la procession des dieux intelligibles, les dieux intelligibles-intellectuels, les dieux célestes, etc. Chronos et Phanès orphiques étaient assimilés aux principes intelligibles à l’aube de la manifestation. Damascius, dans ses Problèmes et solutions concernant les premiers principes, discute longuement de la théogonie orphique pour illustrer l’émanation de la réalité à partir de l’Un. Il interprète Chronos comme le premier “principe des touts” – effectivement l’Un-Vie éternel que les néoplatoniciens appellent le Nous ou l’intellect monadique. Chronos (avec Anankē) constitue pour lui une sorte de première Dyade après l’Un, générant la triade de l’Être-Vie-Intellect symbolisée par Aither, Chaos, et l’œuf/Phanès. De manière intrigante, Damascius note explicitement la vision orphique de Chronos comme un double bisexuel : une “figure de Chronos/Héraclès uni à Nécessité/Adrasteia… deux serpents entrelacés… représentant l’axe du cosmos”. Cela, il l’aligne avec le principe “père” de la triade intelligible (Zeus, dans le Timée de Platon, représente de même le père démiurgique). En termes néoplatoniciens, alors, Héraclès Chronos est un symbole de l’unité durable (mâle-femelle) qui donne naissance à l’Être – essentiellement une manière mythique de décrire le couplage éternel des principes actif et passif dans la première émanation.

Dionysos, d’autre part, était associé par les néoplatoniciens aux “dieux intellectuels” et au processus de retour. Plotin, plus tôt, avait utilisé le destin de Dionysos comme une allégorie pour la fragmentation de l’Esprit Divin en âmes individuelles : “Le Principe Intellectuel dans sa multiplicité est comme le démembrement de Dionysos par les Titans”, il le suggère dans les Ennéades. Proclus et d’autres identifient Dionysos avec l’intellect de Zeus ou le “Zeus noérique”, puisque dans le mythe orphique Zeus avale Phanès (le créateur antérieur) et incorpore tout le cosmos en lui-même, puis engendre Dionysos comme son successeur. Dans cette lecture, Dionysos devient le dieu manifeste de la troisième procession – le dieu qui en lui-même contient la multiplicité de la vie (d’où son mythe d’être déchiré en morceaux, qui est la dispersion du Nous en âmes). Proclus, dans sa Théologie platonicienne, liste Dionysos parmi les divinités encosmiques qui aident le retour des âmes. Il voit l’aspect “Zagreus” comme la fonction intelligible de Dionysos (Dionysos en tant que Seigneur de la triade vivifiante, associé à Perséphone et au monde inférieur), et le Dionysos (proprement dit) comme le fils de Sémélé comme le dieu encosmique qui parcourt la terre. Importamment, Proclus note que “Dionysos est un dieu qui libère et purifie les âmes”, l’appelant Lysios (Libérateur). Dans un fragment, Proclus ou Damascius explique que Dionysos “a reçu les clés du cosmos” de Zeus, signifiant qu’il a l’autorité d’ouvrir les portes pour l’ascension de l’âme (une autorité invoquée rituellement par les initiés). Les néoplatoniciens ont donc intégré Dionysos dans leur schéma comme le dieu de la libération au niveau des royaumes sublunaires et psychiques – effectivement en charge de la voie ascendante. Ils aimaient aussi le symbolisme de la double naissance de Dionysos et de sa double mère comme reflétant la double nature de la réalité (intelligible et sensible). La mention de Diodore selon laquelle Dionysos était appelé Dimētōr (de deux mères) parce que les deux Dionysoi avaient un père (Zeus) était interprétée pour signifier que le Dionysos intelligible et le Dionysos perceptible sont un en essence.

Des philosophes comme Olympiodore (6e siècle) ont donné des commentaires allégoriques sur le mythe orphique dans leurs conférences sur Platon. Dans son commentaire sur le Phédon, Olympiodore expose que les Titans qui tuent Dionysos représentent les passions et les vices qui déchirent l’âme unifiée, et le sparagmos de Dionysos symbolise l’incarnation de l’âme dans les nombreux corps humains. La purification et la réassemblée de Dionysos correspondent à la philosophie et à l’initiation sauvant l’âme de la dispersion. Olympiodore équivaut explicitement la punition des Titans et la création humaine avec le besoin pour les humains d’expier cet héritage titanique, exactement en écho à la doctrine orphique. Proclus, dans son commentaire sur le Cratyle de Platon, discute du nom “Dionysos” et le lie à “διανοία” (pensée ou intellect) et “σύνεσις” (compréhension), reliant à nouveau Dionysos au principe intellectif qui se divise et a besoin de réintégration. Ainsi, au sein du néoplatonisme, Chronos (Héraclès) et Dionysos se tiennent comme les bornes du cycle émanatif : Chronos au début (la procession du Multiple à partir de l’Un), Dionysos à la fin (le retour du Multiple à l’Un). Le culte mystique et la métaphysique se renforcent mutuellement – les mythes fournissaient des récits colorés pour des principes abstraits, et les rituels fournissaient des chemins expérientiels pour réaliser ces principes dans le voyage de l’âme.

5 Origine cosmique et libération personnelle : Une double réponse à la condition humaine#

L’association orphique d’Héraclès cosmique et de Dionysos Zagreus aborde deux aspects fondamentaux de la condition humaine : notre origine et notre destinée. Héraclès/Chronos aborde l’origine cosmique – il est le grand ancêtre, le Temps paternel, par le travail duquel (ses “Travaux” dans un sens allégorique) l’univers est généré et soutenu. En lui se trouvent les réponses à “D’où vient le monde ? Quelles forces le gouvernent ?” La réponse est à la fois mythique et philosophique : d’une puissance éternelle, auto-croissante (Chronos) en conjonction avec une nécessité implacable (Anankē), à travers un processus de sacrifice cosmique (la rupture de l’œuf), est née toute la nature. Les êtres humains, dans cette vaste chronologie, sont des enfants du Temps – soumis au Destin, liés par la voûte tournante du ciel que Chronos alimente. Cela pourrait mener à une vision du monde plutôt fataliste (nous sommes nés des péchés des Titans, condamnés à travailler et mourir dans des cycles sans fin – une perspective sombre). C’est là que Dionysos équilibre la balance en abordant la libération personnelle et l’espoir – répondant essentiellement à “Comment puis-je être sauvé ? Comment puis-je trouver mon vrai moi et le bonheur éternel ?” En Dionysos, le mythe orphique fournit un principe rédempteur : un dieu qui souffre comme nous souffrons, meurt comme nous mourons, et pourtant se relève, ouvrant un chemin que les humains peuvent suivre. Le récit de Dionysos parlait profondément à la psyché des initiés : il suggérait que même au milieu des terreurs de la mortalité (démembrement, mort), il y a la promesse de renaissance et de réunion (symbolisée par la couture des membres de Dionysos et sa seconde naissance).

Pour l’initié orphique, Héraclès et Dionysos fonctionnaient comme des forces complémentaires guidant l’âme. Héraclès (dans sa forme céleste, “astrale” en tant que Chronos) était un rappel de l’ordre de l’univers – la loi qui doit être respectée. Tout comme le mortel Héraclès devait accomplir ses douze travaux pour atteindre la divinité, l’âme doit travailler à travers la vertu et la piété sous les auspices du monde de Chronos pour mériter sa récompense. Dionysos était le secret mystique que les travaux ne sont pas vains – qu’à la fin du cycle, il y a une union extatique et une vie éternelle. Dans un sens culturel, l’orphisme offrait une expérience religieuse alternative ou complémentaire au culte olympien traditionnel. Le Dionysos orphique était plus doux et plus personnel que les festivals dionysiaques publics ; le vin dans l’orphisme devenait un sacrement plutôt qu’une boisson, et Héraclès n’était pas simplement une figure héroïque à admirer mais une puissance cosmique à transcender ultimement.

Les écrivains anciens commentaient souvent cette dualité de la religion orphique. Platon, dans les Lois, mentionne comment les adeptes d’Orphée vivent d’une manière “contraire à l’ordinaire” en s’abstenant de viande (puisqu’ils croyaient à la parenté de toutes les âmes vivantes en raison de la transmigration) et comment ils détiennent une “doctrine mystique” de récompenses dans l’Hadès. Pindare se réfère poétiquement au destin des âmes, disant que ceux qui persévèrent trois fois à garder leurs âmes pures (probablement en allusion aux initiations orphiques) “emprunteront la route de Zeus vers la tour de Kronos (c’est-à-dire, l’Élysée)… et vivront dans les Îles des Bienheureux, souverain d’un royaume saint”. Cette “tour de Kronos” dans l’Élysée est une image intéressante – elle suggère que même au paradis Kronos/Chronos a une présence (pour les justes, Chronos n’est pas un dévoreur mais un gardien de leur récompense dans l’au-delà). Ainsi, Chronos et Dionysos récompensent tous deux les pieux : Chronos accorde l’éternité intemporelle dans l’Élysée, Dionysos accorde la communion divine. Dans la croyance orphique, ces deux aspects convergent.

Enfin, les interprétations culturelles montrent Héraclès et Dionysos comme répondant à différents besoins psychologiques. Héraclès (surtout compris allégoriquement) représente l’aspect rationnel, législatif de la religion et de la philosophie : force, endurance, maîtrise de soi (les travaux d’Héraclès peuvent être vus comme la maîtrise de douze épreuves, tout comme l’âme doit conquérir le vice et l’ignorance). Même dans le stoïcisme, Héraclès était un modèle de l’homme sage – Cornutus l’appelle le “donneur de force et de pouvoir” aux parties de la nature. Dionysos, en revanche, représente l’aspect émotionnel et spirituel – l’extase (ek-stasis, se tenant en dehors de soi-même), l’enthousiasme (ayant le dieu en-theos, à l’intérieur de soi-même), et la joie ultime au-delà des limites de la raison ordinaire. Le chemin orphique intégrait les deux : l’initié était censé être philosophique et pur (suivant la logique de la justice cosmique) et aussi extatique et inspiré (suivant le mysticisme de Dionysos). De cette manière, les mystères orphiques offraient une approche holistique de la condition humaine : reconnaissant que nous sommes des enfants du cosmos – liés par le Temps, le Destin, et les conséquences d’un péché primordial – mais aussi des enfants de Dieu – possédant en nous une étincelle divine qui peut être ravivée et réunie avec sa source. Chronos (Héraclès cosmique) et Dionysos (Zagreus) sont deux extrémités d’un fil divin qui s’étend de la création de l’univers à la salvation de l’âme. Orphée, le fondateur légendaire de ces mystères, était dit avoir compris les deux : il chantait le début et la fin du cosmos, et enseignait les rites par lesquels les hommes pouvaient accomplir ce que les dieux ordonnaient. En résumé, Héraclès cosmique et Dionysos Zagreus fonctionnent comme des forces complémentaires dans la pensée orphique – avec Héraclès comme le Seigneur du Temps macrocosmique qui établit la scène de l’existence, et Dionysos comme le Sauveur microcosmique qui joue le drame de la mort et du renouveau, invitant l’humanité à le rejoindre dans une éternité bienheureuse au-delà des cercles du monde.

FAQ#

Q 1. Quelle est la différence fondamentale entre Chronos-Héraclès et Dionysos-Zagreus dans l’orphisme ? A. Chronos-Héraclès représente le macrocosme : le dieu primordial, serpentin du Temps qui, avec la Nécessité (Anankē), génère le cosmos, établit ses lois cycliques, et le lie. Dionysos-Zagreus représente le microcosme : le dieu souffrant, démembré et ressuscité dont le mythe explique la double nature de l’humanité (Titanique/Dionysiaque) et dont les mystères offrent un chemin personnel (lysis) vers la libération du cycle de renaissance gouverné par Chronos.

Q 2. Pourquoi le démembrement (sparagmos) de Dionysos est-il si central dans la croyance orphique ? A. Le sparagmos remplit plusieurs fonctions : 1) Il explique l’origine de l’humanité à partir des cendres des Titans qui ont consommé Dionysos, intégrant une étincelle divine dans une nature imparfaite. 2) Il allégorise la chute de l’âme et sa fragmentation dans l’existence matérielle (incarnation). 3) Il fournit la base mythique pour les rituels orphiques, où les initiés pourraient symboliquement rejouer ou contempler la souffrance et la reconstitution du dieu pour atteindre la purification et l’unité.

Q 3. Comment les philosophes néoplatoniciens ont-ils interprété ces mythes orphiques ? A. Les néoplatoniciens comme Proclus et Damascius voyaient les mythes orphiques comme des allégories pour leur système métaphysique d’émanation à partir de l’Un. Chronos-Héraclès était cartographié sur les plus hauts principes intelligibles, représentant la procession initiale et la structuration de l’Être. Dionysos-Zagreus était associé aux émanations intellectuelles ultérieures et, crucialement, au processus d’epistrophē (retour), symbolisant la fragmentation de l’Esprit Divin en âmes et le chemin de retour à l’unité par la purification et la libération (lysis).

Q 4. Si Chronos est le Temps, est-il lié à Kronos (Saturne), le Titan qui dévorait ses enfants ? A. Oui, les sources anciennes, y compris l’hymnologie orphique, confondaient souvent ou fusionnaient délibérément Chronos (Temps) et Kronos (le Titan fils d’Ouranos). Les orphiques voyaient probablement le mythe de Kronos comme un écho ultérieur ou une personnification de la nature dévorante de Chronos (Temps). L’Hymne orphique à Kronos l’adresse avec des titres applicables aux deux, comme “père du cosmos, dévoreur de temps.”

Sources#

- Fragments et Théogonies orphiques (Damascius, De principiis, cité dans West 1983)

- Hymne orphique 29 (À Perséphone) et 30 (À Dionysos)

- Diodore de Sicile, Bibliothèque historique 4.4–5 et 5.75 (mythe orphique de Dionysos et deux Dionysoi)

- Tablettes d’or orphiques de Pelinna et Thurii (citées par Graf et d’autres)

- Proclus, Sur le Timée et Théologie platonicienne (commentaires sur la cosmologie et la théologie orphiques)

- Cornutus, Compendium de la théologie grecque (allégorie stoïcienne d’Héraclès et Dionysos)

- Cléanthe (via Cornutus) et les stoïciens sur le symbolisme cosmologique d’Héraclès

- Nonnos, Dionysiaca (échos de l’histoire de Zagreus dans l’épopée tardive)

- Pausanias 8.37 et 7.19 (légendes locales des épreuves de Dionysos avec les Titans)

- Pindare, fr. 133 (Platon, Ménon, 81b-c : Pindare sur la récompense de Perséphone aux âmes)

- Platon, Lois 782c et Cratyle 400c (références à la vie orphique et au sens du nom de Dionysos).

- Olympiodore, Commentaire sur le Phédon (interprétant Dionysos et les Titans allégoriquement)

- Plotin, Ennéades (sur la fragmentation de l’esprit divin comme démembrement de Dionysos).

- Clément d’Alexandrie et Firmicus Maternus (récits chrétiens anciens du mythe orphique de Dionysos, avec les jouets et le miroir).

- Iconographie mithriaque d’Aion/Chronos (figure à tête de lion entourée de serpents étiquetée “Héraclès” dans les inscriptions)

Des sources implicites supplémentaires peuvent inclure des ouvrages savants généraux sur l’orphisme (par exemple, Guthrie, West, Graf & Johnston) et le néoplatonisme.