TL;DR

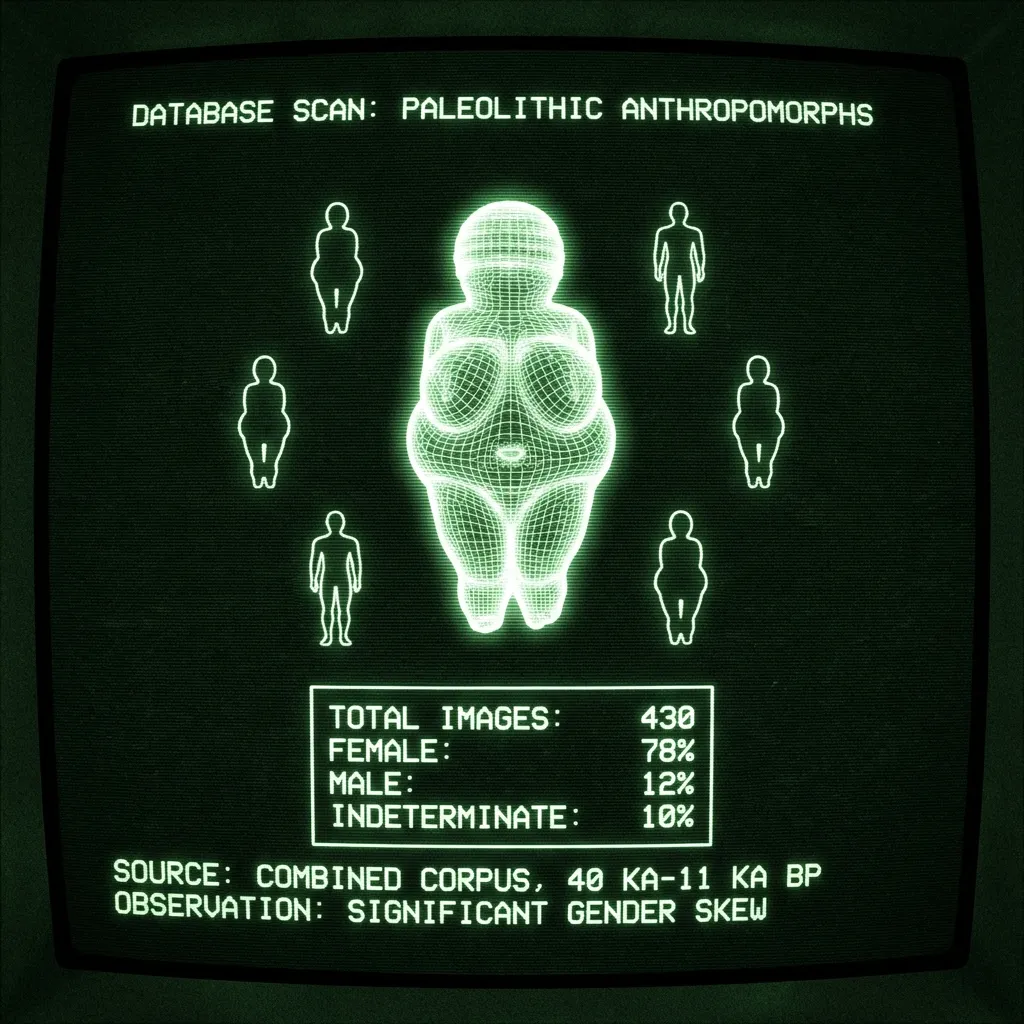

- Frische Synthese von ~400 diagnostizierbaren Bildern des oberen Paläolithikums.

- ≈ 75–80 % zeigen Frauen, ≤ 15 % Männer, der Rest ist unbestimmt.

- Tragbare “Venus”-Statuetten sind ~95 % weiblich; Höhlenfiguren zeigen eine sanftere 2-zu-1-Verteilung.

- Die Verzerrung ist global im bekannten Korpus, nicht nur eine Gravettien-Eigenheit.

- Stichprobenlücken und mehrdeutige Strichmännchen lassen Spielraum—aber das matrifokale Signal bleibt bestehen.

1 · Körper zählen in der Tiefenzeit#

Die konventionelle Weisheit besagt, dass Eiszeitkünstler Tiere liebten und, wenn sie Menschen schnitzten, sich auf üppige Frauen fixierten. Wie verzerrt ist der Rekord wirklich? Um das herauszufinden, habe ich die beiden größten Datensätze zusammengeführt, die mit einiger Sicherheit geschlechtlich bestimmt werden können.

| Korpus | Periode | Bilder n | Weiblich | Männlich | Unbestimmt |

|---|---|---|---|---|---|

| Tragbare Figuren | Aurignacien→Magdalénien | ≈ 210 | 90–95 % | ≤ 5 % | < 5 % |

| Parietale Anthropomorphe | Gravettien→Magdalénien | ≈ 220 | 60–70 % | 15–20 % | 15–25 % |

| Kombiniert | 40 ka–11 ka BP | ≈ 430 | 75–80 % | 10–15 % | ≈ 10 % |

Fazit: In der Kunst des oberen Paläolithikums, die geschlechtlich bestimmt werden kann, taucht eine Frau etwa viermal so oft auf wie ein Mann.

1.1 · Tragbare “Venus”-Figuren#

O. Soffer und Kollegen zählten bei der Überprüfung von 161 Gravettien-Figuren 152 als weiblich (94 %)—neun mehrdeutige Torsi blieben und genau null sichere Männer.1 Das Muster hält sich vom älteren Hohlenstein-Stadel-Hybrid bis zu späten Magdalénien-Elfenbein-Stücken.

1.2 · Höhlen- und Felsfiguren#

Jean-Pierre Duhards Durchgang durch französische und spanische Höhlen verzeichnete 68 % explizit weiblich, meist durch Vulva-Motive und schwangere Silhouetten.2 Eine spätere Neukodierung durch Azéma (2008) änderte das Verhältnis kaum. Die neue Parkington-2023-Studie zur südafrikanischen Felskunst—obwohl 20.000 Jahre jünger—spiegelt das Ungleichgewicht in einer völlig anderen Linie von Jägern und Sammlern wider.

2 · Warum die Verzerrung wichtig ist (und was sie nicht beweist)#

- Symbolische Betonung, nicht Demografie. Das Europa des oberen Paläolithikums hatte kein 80 : 20 Geschlechterverhältnis; Künstler stellten einfach Themen wie Fruchtbarkeit, Verkörperung und vielleicht soziale Identität durch Frauenkörper in den Vordergrund.

- Ritual vs Alltag. Figuren stammen aus Herdabfällen, nicht aus versteckten Schreinen—was auf alltägliche, vielleicht sogar spielerische Verwendungen hinweist, anstatt auf priesterliche.

- Androzentrische blinde Flecken. Frühere Prähistoriker des 20. Jahrhunderts wiesen den Großteil als “primitive Pornografie” ab. Neue Zählungen helfen, dieses Gepäck abzulegen.

- Stichprobenverzerrung bleibt bestehen. Sibirien, der Levante und die meisten Teile Afrikas sind dünn erforscht. Neue Funde könnten die Verzerrung anpassen—aber fast sicher nicht beseitigen.

Fußnoten#

Quellen#

- Soffer, O., Adovasio, J. M., & Hyland, D. C. “The ‘Venus’ Figurines…” Current Anthropology 41 (2000): 511-537. https://doi.org/10.1086/204947

- Duhard, Jean-Pierre. Les représentations humaines féminines dans l’art paléolithique. Jérôme Millon, 1993.

- Nowell, A., & Chang, M. L. “Science, the Media, and Interpretations of Upper Paleolithic Figurines.” American Anthropologist 116 (2014): 562-577. https://doi.org/10.1111/aman.12121

- Azéma, M. “Early Upper Paleolithic Parietal Art: Shared Characteristics…” Palethnologie 1 (2008). https://journals.openedition.org/palethnologie/836

- Parkington, J., & Alfers, J. “Entangled Lives, Relational Ontology and Rock Paintings: Elephant and Human Figures in the Rock Art of the Western Cape, South Africa.” Southern African Field Archaeology 17 (2023). https://doi.org/10.36615/safa.17.1228.2022

- Guthrie, R. D. The Nature of Paleolithic Art. University of Chicago Press, 2005.

- National Geographic. “Ice-Age Art: Arrival of the Modern Mind.” Ausstellung Feature, 2013. https://www.nationalgeographic.com/history/article/130215-ice-age-art-british-museum

FAQ#

F1. Sind alle “Venus”-Figuren üppige Fruchtbarkeitssymbole? A. Nein. Einige tragen komplexe gewebte Kleidung, einige sind schlank, und eine Handvoll sind therianthropische Hybride; Fruchtbarkeit mag ein Thema sein, aber Textildarstellung, Identitätsmarkierung oder Geschichtenerzählen sind ebenso plausibel.

F2. Hält die weibliche Dominanz auch außerhalb Europas an? A. Begrenzte afrikanische und sibirische Proben spiegeln den Trend wider, aber die Datensätze sind zu klein für feste Prozentsätze—Erwartungen auf Revisionen, wenn die Erhebungen ausgeweitet werden.

F3. Wie bestimmen Archäologen das Geschlecht einer Strichfigur? A. Sie suchen nach Vulva-Dreiecken, Brüsten, Schwangerschaftswölbungen oder angehängten Phalli; das Fehlen von Genitalien wird als unbestimmt protokolliert, nicht standardmäßig als weiblich.

F4. Könnten männliche Bilder in vergänglichen Medien hergestellt worden sein, die jetzt verloren sind? A. Möglicherweise, aber derselbe Verfall würde auch vergängliche weibliche Bilder auslöschen; es gibt keine Hinweise darauf, dass die taphonomischen Würfel nur gegen Männer geladen waren.