Zusammenfassung

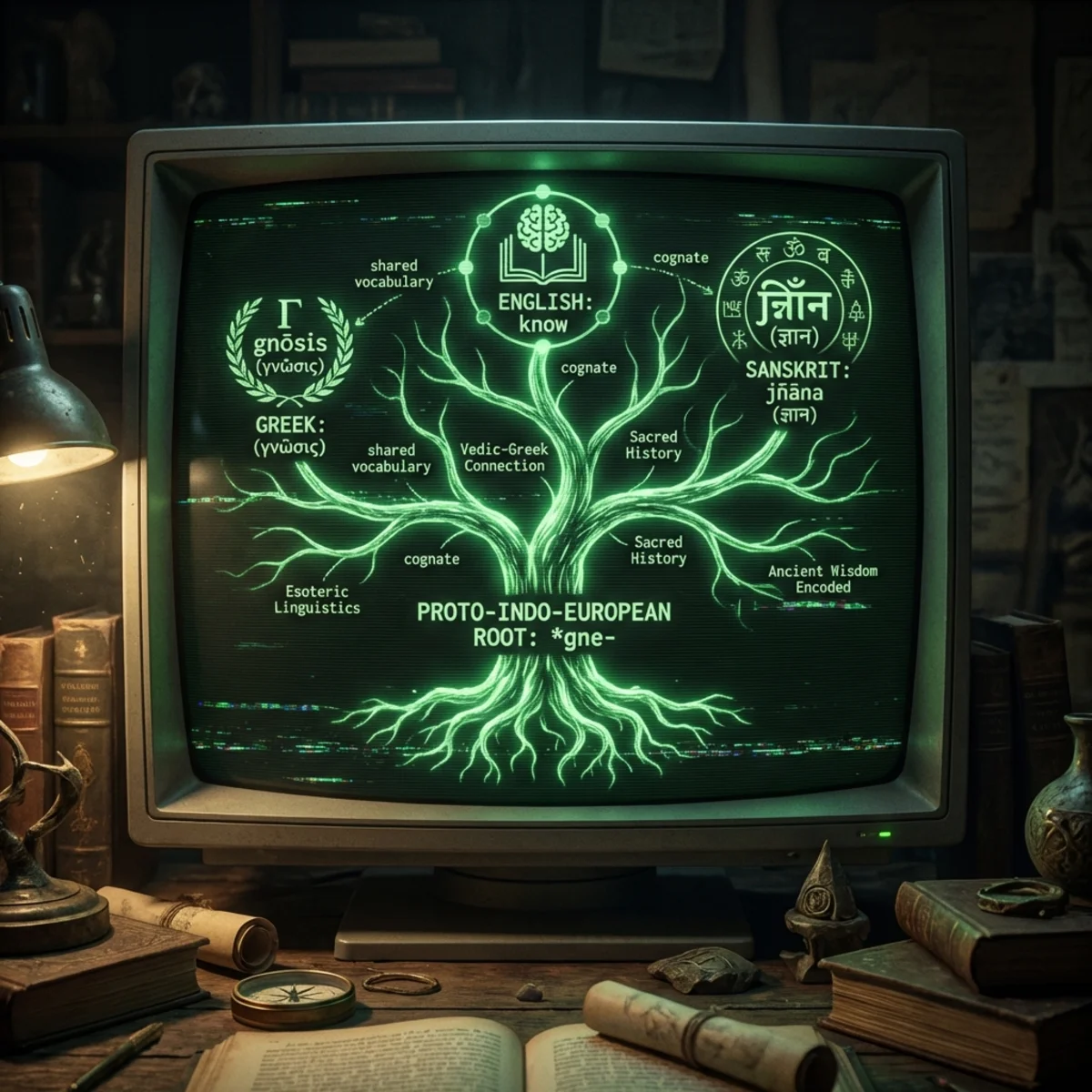

- Sanskrit jñā-, Griechisch gnō-/gnosis, Latein (g)nosco und Englisch know stammen alle von der proto-indoeuropäischen Verbalwurzel ǵneh₃- ‘wahrnehmen, erkennen’ ab.

- Reguläre Lautverschiebungen (Grimmsches Gesetz, Vernersches Gesetz, Palatalisierung, Verlust von Laryngalen usw.) erklären vollständig die unterschiedlichen modernen Formen.

- Die semantische Verschiebung blieb bemerkenswert eng: “wissen”, “Kognition”, “erkennen”, “lernen”.

- Die Wurzel liegt Diagnose, ignorieren, edel, bemerken und vielen anderen alltäglichen Wörtern zugrunde, die Sie nie vermutet hätten.

- Südasiatische Philosophien bewahrten die Wurzel in jñāna als Fachbegriff für befreiende Einsicht, während die griechischen Mysterienkulte und frühe christliche Schriftsteller gnōsis zu einem ähnlichen soteriologischen Status erhoben.

1 Die Proto-Indo-Europäische Wurzel ǵneh₃‑#

Rekonstruktion. PIE ǵneh₃‑ (alternierendes o‑Grad ǵnoh₃‑) ist auf der Grundlage sicher verwandter Formen in den indo-iranischen, hellenischen, italischen, germanischen, keltischen, balto-slawischen und anatolischen Zweigen etabliert.1 Seine grundlegende Bedeutung ist „mit dem Geist wahrnehmen, erkennen“.

Ablaut & Laryngale. Der Laryngal h₃ färbte vorangehende Vokale in o‑Grad-Formationen zu o und ging später verloren oder trat als labiale Färbung in Tochtersprachen auf (z.B. Griechisch γι‑/γνω‑). Der Palatovelar ǵ erzeugte Sanskrit j ñ, Griechisch g(n) und Germanisch k/kn durch unterschiedliche zweigspezifische Entwicklungen.2

1.1 Morphologische Verwandte#

| PIE-Form | Bedeutung | Sanskrit | Griechisch | Latein | Proto-Germanisch |

|---|---|---|---|---|---|

| ǵn̥h₃-é-ti | ’er weiß’ (Präsens) | jānāti | γιγνώσκει | gnōscit | kunnaiþi |

| ǵnō-s-is | ‘Akt des Wissens’ (Substantiv) | jñā́s- | gnō̂sis | gnōsis (Lehnwort) | — |

| ǵnō-tós | ‘bekannt, berühmt’ (PPP) | jñāta- | gnōstós | notus | kundaz |

Tabelle 1. Kernmuster über große Zweige hinweg.

2 Lautveränderungen Zweig für Zweig#

- Indo-Iranisch: PIE-Palatovelar ǵ → Sanskrit-Palatal j, während der Cluster ǵn durch nasale Assimilation zu jñ wurde. Der Verlust des Laryngals erzeugte einen langen Vokal in jñā‑.3

- Hellenisch: Die Erhaltung des stimmhaften Velarstopps vor Nasal erzeugte den gn‑-Cluster; aspirierte vokalische Silben wurden im attischen Präsens γι‑γνώσκω zu gi‑.

- Italisch: Der anfängliche g‑n‑-Cluster wurde früh vereinfacht, dann fiel das g‑ in vielen romanischen Reflexen weg (conoscere, connaître).

- Germanisch: Grimms Gesetz entstimmte ǵ → k; nasale Assimilation behielt kn‑ im Proto-Germanischen knēwaną, später Verlust von /k/ im modernen Englisch know.4

- Balto-Slawisch & Keltisch: Zeigen parallele Reflexe (znati, adnáim), die reguläre s‑/z‑Entwicklungen von ǵn‑ durch Assibilation illustrieren.

3 Semantische Wege: Von Wahrnehmung zu erlösendem Einblick#

Trotz über 5.000 Jahren Divergenz blieb der semantische Kern “geistiges Erfassen” erhalten. Dennoch entstanden zwei faszinierende Spezialisierungen:

- Südasiatische Philosophie. In den Upaniṣaden und später im Vedānta wurde jñāna zum Fachbegriff für intuitive, befreiende “Wissenserfahrung”, die avidyā (Unwissenheit) auflöst.5

- Griechische Mysterien & Christentum. Gnosis trat in den Wortschatz der Mysterienkulte (orphisch, pythagoräisch) ein und dann in die heterodoxen christlichen Strömungen, die als “gnostisch” bezeichnet wurden. Auch hier ist gnōsis erlösendes Wissen, das den göttlichen Funken offenbart.6

Die parallele Sakralisierung eines weltlichen Verbs in entfernten Kulturen ist—wenn nicht ein Beweis für jungianische Archetypen—zumindest ein kosmischer Witz eines Etymologen.

4 Verborgene Verwandte, die Sie jeden Tag treffen#

| Wort | Zweig | Zwischenform | Bedeutungswandel |

|---|---|---|---|

| Diagnose | Griechisch → Latein | dia-gnōsis “durch-Wissen” | klinische Identifikation |

| ignorieren | Latein | (i)gnōrāre “nicht wissen” | missachten |

| edel | Latein | gnōbilis “wohlbekannt” | aristokratisch |

| bemerken | Latein | notitia “bekannt sein” | Beobachtung |

| schlau | Proto-Germanisch | kunn-ingaz “wissend” | Gerissenheit |

5 FAQ#

F1. Warum fällt im Englischen bei know das anfängliche k in der Aussprache weg?

A. Nach dem Mittelenglischen vereinfachten sich wortinitiale /kn/-Cluster zu /n/ (eine Art der Konsonantencluster-Reduktion), aber die Schreibweise fossilierte und ließ das stumme k zurück.

F2. Sind knowledge und acknowledge verwandt?

A. Ja. Knowledge ist ein einheimisches Substantiv, das von know abgeleitet ist; acknowledge fügt das Präfix ac‑ (< ad‑) „zu“ + know + ‑ledge (Substantivsuffix) hinzu, was „etwas bekannt machen“ bedeutet.

F3. Ist Latein novus ‘neu’ Teil derselben Familie?

A. Nein. Novus stammt von PIE néwos und ist trotz oberflächlicher Ähnlichkeit nicht verwandt.

F4. Teilt cognition dieselbe Wurzel?

A. Absolut. Latein cognoscere „kennenlernen“ → cognitio „Wissen“, woraus cognition entstand.

Fußnoten#

Quellen#

- Rix, Helmut, Hrsg. Lexikon der indogermanischen Verben, 2. Aufl. Reichert, 2001.

- Fortson, Benjamin. Indo-European Language and Culture. Wiley-Blackwell, 2010.

- Ringe, Don. From Proto-Indo-European to Proto-Germanic. Oxford University Press, 2006.

- Mallory, J. P., und D. Q. Adams, Hrsg. The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. Oxford University Press, 2006.

- Pagels, Elaine. The Gnostic Gospels. Vintage, 1979.

- Deutsch, Eliot. “Jñāna in Advaita Vedānta.” Philosophy East and West 19 (1969): 247-257.

- Watkins, Calvert. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots, 3. Aufl. Houghton Mifflin, 2011.

- Macdonell, Arthur. A Sanskrit Grammar for Students. Oxford University Press, 1927.

- Beekes, Robert. Etymological Dictionary of Greek. Brill, 2010.

- Kroonen, Guus. Etymological Dictionary of Proto-Germanic. Brill, 2013.

LIV² §311; Rix, Helmut. Lexikon der indogermanischen Verben. 2001. ↩︎

Fortson, Benjamin. Indo-European Language and Culture. Wiley-Blackwell, 2010, S. 74-80. ↩︎

Macdonell, Arthur. A Sanskrit Grammar for Students. 1927, §25. ↩︎

Ringe, Don. From Proto-Indo-European to Proto-Germanic. Oxford UP, 2006. ↩︎

Deutsch, Eliot. “Jñāna in Advaita Vedānta.” Philosophy East and West 19.3 (1969): 247-257. ↩︎

Pagels, Elaine. The Gnostic Gospels. Vintage, 1979. ↩︎