TL;DR

- Das Volk der Meru in Kenia hat einen mündlichen Schöpfungsmythos, der bemerkenswert ähnlich der biblischen Genesis “Sündenfall” ist: ein Schöpfergott (Murungu), die ersten Menschen im Paradies (Mbwa), ein verbotener Baum, ein weiser Schlangentempter und der Verlust von Unsterblichkeit/Unschuld nach der Übertretung.

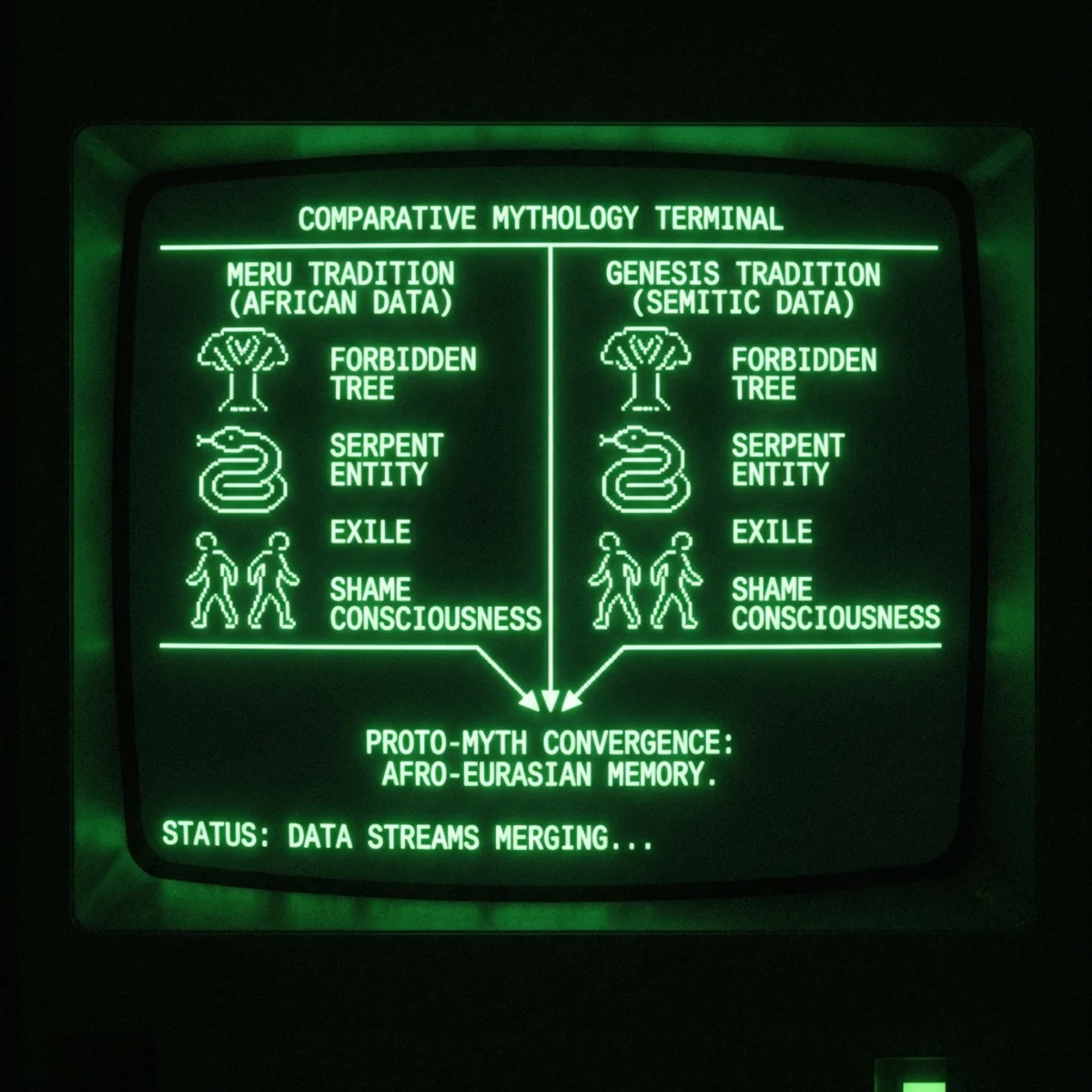

- Dieses Papier vergleicht den Meru-Mythos mit Parallelen in alten Nahöstlichen (mesopotamischen Epos von Gilgamesch, Adapa-Mythos, Genesis), ägyptischen und anderen afrikanischen (kuschitischen, bantusprachigen, Khoisan) Traditionen.

- Motive wie die mit Weisheit/Trickery assoziierte Schlange, heilige Bäume, die mit Göttlichkeit/Leben verbunden sind, und der Verlust eines perfekten Zustands sind weit verbreitet, was auf tiefe historische Wurzeln oder kulturelle Diffusion hindeutet.

- Mögliche Übertragungswege für die Eden-ähnliche Erzählung in die Meru-Überlieferung umfassen alten semitisch/jüdischen Kontakt in Nordostafrika, späteren islamischen Einfluss durch Küstenhandel oder jüngere Synkretismen mit christlichen Missionarslehren.

- Während direkter Missionarseinfluss plausibel ist, deutet das Vorhandensein alter Analogien und lokaler Anpassungen (Murungu als Gott, heilige Feigenbäume) darauf hin, dass der Meru-Mythos wahrscheinlich eine Mischung aus eingeführten abrahamitischen Elementen und indigener afrikanischer Kosmologie darstellt.

Einführung#

Das Volk der Meru in Kenia bewahrt einen Schöpfungsmythos, der auffallend der biblischen “Sündenfall”-Erzählung ähnelt. Im Zentrum steht Murungu – das höchste Wesen der Meru – ein verbotener Baum, eine weise Schlange und die tragischen Folgen menschlichen Ungehorsams. Solche Motive sind nicht einzigartig für die Meru; vergleichbare Elemente erscheinen in afro-eurasischen Mythologien, von alten Mesopotamien und Ägypten bis zu kuschitischem Afrika. Dieses Papier untersucht die Meru-Erzählung des Falls im Detail und vergleicht sie mit ähnlichen Mythen in anderen Traditionen. Es wird untersucht, ob die Meru-Geschichte Einflüsse von viel früheren Bronze- oder Eisenzeit-Mythen (z.B. alten Nahöstlichen) widerspiegeln könnte, anstatt ein spätes Entleihen aus der christlichen Lehre zu sein. Mögliche Übertragungswege in die mündliche Tradition der Meru – durch Handelskontakte, Migration und interkulturellen Austausch oder religiösen Synkretismus – werden diskutiert. Prä-christliche Parallelen in mesopotamischen, ägyptischen, kuschitischen und frühen semitischen Überlieferungen werden analysiert, um das Alter und die Ursprünge dieser Erzählung zu bewerten.

Der Meru-Schöpfungsmythos von Murungu und dem verbotenen Baum#

Laut der mündlichen Tradition der Meru lebten die Menschen in den frühesten Zeiten in einem paradiesischen Reich namens Mbwa (oder Mbwaa), wo sie weder Nahrung anbauten noch Kleidung trugen. Murungu (auch bekannt als Ngai oder Mwene Nyaga in verwandten kenianischen Kulturen) ist der höchste Schöpfergott in der Kosmologie der Meru. Murungu schuf zuerst einen Jungen, und als er ihn einsam sah, schuf er dann ein Mädchen; die beiden wurden der erste Mann und die erste Frau, die ein Kind gebaren. Murungu sorgte für ihre Bedürfnisse und gab ihnen alle Nahrungsmittel außer der Frucht eines bestimmten Baumes, den er ihnen verbot zu essen. Dieser Baum stand als göttliches Tabu, ähnlich dem Baum der Erkenntnis im biblischen Eden.

Eine Schlange, die in der Meru-Überlieferung als weises und kluges Geschöpf beschrieben wird, näherte sich der ersten Frau und sprach von dem Geheimnis der verbotenen Frucht. Die Schlange verführte sie mit einem kühnen Versprechen: Wenn sie die Frucht esse, würde sie die Intelligenz Gottes erlangen (d.h. so weise wie der Schöpfer werden). Beeinflusst von den listigen Worten der Schlange pflückte die Frau eine Frucht vom verbotenen Baum und aß sie. Sie bot sie dann ihrem Mann an. Zunächst weigerte sich der Mann, aber nach dem Drängen seiner Frau aß auch er die Frucht in Missachtung von Murungus Gebot. In diesem Moment des Ungehorsams wurden die ursprüngliche Unschuld und Harmonie zerstört.

Obwohl sich die Details in den Erzählungen unterscheiden, sagen die Ältesten der Meru, dass die unmittelbare Folge war, dass die Menschen nicht mehr mühelos leben konnten wie zuvor. Nachdem sie Murungus Gebot gebrochen hatten, fanden sich die ersten Menschen nun in der Notwendigkeit, zu essen, zu arbeiten und sich zu kleiden, während Murungu sie zuvor direkt versorgt hatte. Tatsächlich verloren sie durch den unerlaubten Erwerb göttlicher Erkenntnis die gottgegebenen Privilegien ihres ursprünglichen Zustands. Dies ähnelt eng dem Ergebnis in Genesis, wo Adam und Eva sich ihrer Nacktheit bewusst werden und verflucht sind, für Nahrung zu arbeiten. In der Meru-Mythologie zog der Ungehorsam der Menschheit Murungus Missfallen auf sich und führte dazu, dass Leiden und Sterblichkeit in die Welt kamen. Der Mythos dient somit als ätiologische Erzählung, die erklärt, warum Menschen arbeiten, Scham empfinden und dem Tod gegenüberstehen müssen, und schreibt dies einem ursprünglichen Fall aus der Gnade zu.

Es ist wichtig zu beachten, dass Murungu im Glauben der Meru konzeptionell dem Hochgott benachbarter Völker ähnlich ist (zum Beispiel nennen die Kikuyu und Kamba den Schöpfer ebenfalls Ngai/Mulungu und verbinden ihn mit heiligen Bäumen). Die Meru teilen regionale kosmologische Konzepte, doch die Geschichte vom verbotenen Baum und der Schlange ist ein besonders auffälliges Stück ihrer mündlichen Literatur. Einige Gelehrte haben die Frage aufgeworfen, wie eine Eden-ähnliche Erzählung unter den Meru Fuß fassen konnte. War sie rein ein Produkt des Einflusses von Missionaren im 19. und 20. Jahrhundert, oder könnte sie viel ältere Ursprünge haben, die durch alte Interaktionen übertragen wurden? Um dies zu erforschen, müssen wir die Motive der Meru-Geschichte mit denen in anderen afro-eurasischen Mythen vergleichen.

Parallelen in afro-eurasischen mythologischen Traditionen

Alte mesopotamische Parallelen#

Elemente des Meru-“Sündenfall”-Mythos – ein göttlicher Baum, eine trickreiche Schlange und verlorene Unsterblichkeit/Unschuld – rufen Themen hervor, die in einigen der ältesten aufgezeichneten Mythen der Welt aus Mesopotamien zu finden sind. Zum Beispiel enthält das Epos von Gilgamesch (ca. 18.–12. Jahrhundert v. Chr.) eine berühmte Episode, in der der Held Gilgamesch eine heilige Pflanze erlangt, die das Leben verjüngen kann, nur um sie von einer Schlange gestohlen zu bekommen. Während Gilgamesch badet, “entdeckte eine Schlange den Standort der Pflanze durch ihren Geruch und verschlang sie, schlängelte sich davon. Als Gilgamesch sah, was geschehen war, … setzte er sich hin und weinte”, da er erkannte, dass seine Chance auf Unsterblichkeit verloren war. Der Diebstahl der Pflanze des Lebens durch die Schlange im mesopotamischen Epos “stahl Gilgamesch direkt die Erlangung des ewigen Lebens”. Diese alte Geschichte spiegelt ein ähnliches Motiv wie die Meru-Geschichte wider: Eine listige Schlange verursacht, dass die Menschheit (verkörpert durch Gilgamesch) der ewigen Lebens beraubt wird. In Gilgamesch ist das Häuten der Schlange danach ein symbolisches Zeichen der Erneuerung – die Schlange verjüngt sich, während der Mensch sterblich bleibt. Der Meru-Mythos erklärt ebenfalls, wie Menschen ihre sorglose, unsterbliche Existenz verloren, indem sie dem Rat einer Schlange folgten. Beide Geschichten implizieren, dass die Menschen ohne das Eingreifen der Schlange für immer oder in göttlicher Glückseligkeit hätten leben können.

Ein weiterer mesopotamischer Parallel ist der Mythos von Adapa, einem weisen Mann, der von dem Gott Ea (Enki) erschaffen wurde. Adapa wird von dem Himmelsgott Anu das Essen und Trinken der Unsterblichkeit angeboten, aber – nachdem er von Ea getäuscht wurde – weigert er sich, sie zu konsumieren. Infolgedessen verpasst Adapa seine Chance auf ewiges Leben. In dieser Geschichte “werden ihm die Speisen und Getränke des ewigen Lebens vorgesetzt; [Adapas] übermäßige Vorsicht beraubt ihn der Unsterblichkeit, [und] er muss als Sterblicher zur Erde zurückkehren”. Gelehrte betrachten Adapas Geschichte oft als mesopotamischen “Sündenfall”-Mythos, der erklärt, warum Menschen trotz göttlicher Angebote des Lebens sterblich bleiben. Die Logik ist im Vergleich zu Meru/Genesis umgekehrt – Adapas Gehorsam gegenüber einem trügerischen Befehl verursacht seinen Untergang – doch das Kernthema ist dasselbe: Die Menschheit besteht eine Prüfung mit göttlicher Nahrung nicht und kann daher nicht ewig leben. In beiden, dem Adapa-Mythos und der Meru-Geschichte, leitet ein Wesen mit größerem Wissen (Ea im Fall von Adapa, die Schlange in der Meru-Erzählung) die Menschen auf eine Weise, die letztendlich verhindert, dass sie ein göttliches Leben erlangen. Diese mesopotamischen Beispiele gehen der biblischen Genesis um viele Jahrhunderte voraus, was darauf hindeutet, dass die Motive einer verbotenen lebensspendenden Substanz und einer trickreichen Figur Teil des kulturellen Repertoires des Nahen Ostens waren, lange bevor das Christentum. Es ist denkbar, dass Echos davon durch mündliche Diffusion in der Antike nach Afrika gelangt sein könnten.

Frühe semitische und biblische Tradition#

Der nächste Analoge zur Meru-Schöpfungsgeschichte findet sich in der semitischen Tradition des Gartens Eden in der Hebräischen Bibel (Genesis 2–3). Die Parallelen sind unverkennbar: In Eden platziert Gott den ersten Mann und die erste Frau in einem Paradies, wo sie nicht arbeiten müssen, verbietet ihnen, die Frucht eines bestimmten Baumes (des Baumes der Erkenntnis) zu essen, und eine listige Schlange überzeugt die Frau (Eva), die verbotene Frucht zu essen, die sie dann ihrem Mann (Adam) gibt. Wie im Meru-Mythos missachten die Menschen das Gebot, um Weisheit zu erlangen, um wie Gott zu sein, und dieser Akt des Ungehorsams bringt schlimme Konsequenzen mit sich – Verlust der Unschuld, Vertreibung aus dem Paradies, Beginn der Arbeit, Scham und Tod. Der Meru-Ausdruck, dass die Schlange der Frau versprach, sie würde “die Intelligenz Gottes” haben, spiegelt die Behauptung der Schlange in Genesis 3:5 wider, dass “eure Augen geöffnet werden und ihr sein werdet wie Gott, wissend, was gut und böse ist”. Nach der Übertretung betonen beide Berichte, dass die Menschen nun für sich selbst sorgen müssen. In Genesis stellt Gott selbst fest, dass der Mensch verbotene Erkenntnis erlangt hat und verbannt ihn “damit er nicht seine Hand ausstreckt und auch vom Baum des Lebens nimmt und isst und ewig lebt”. Ebenso waren in der Meru-Überlieferung die Menschen ursprünglich frei von Hunger und Tod, aber nach dem Essen der heiligen Frucht verlieren sie diese Gaben. Tatsächlich wird in beiden Geschichten die Menschheit daran gehindert, Unsterblichkeit zu erlangen oder in einem glückseligen Zustand zu verbleiben, aufgrund eines Aktes des Ungehorsams.

Die Eden-Geschichte ist weithin bekannt dafür, alte nahöstliche Vorläufer zu haben. Mesopotamischer Einfluss ist wahrscheinlich – zum Beispiel kann die Eden-Schlange mit der in Gilgamesch verglichen werden, und das Konzept einer verbotenen Erkenntnis könnte mit mesopotamischen Weisheitstraditionen verbunden sein. Genesis wurde in der Eisenzeit zusammengestellt (traditionell irgendwann zwischen dem 10. und 6. Jahrhundert v. Chr.), wobei auf noch ältere mündliche und schriftliche Quellen zurückgegriffen wurde. Daher könnte die Idee eines verlorenen Urparadieses durch semitische Kulturen lange vor dem Erreichen des subsaharischen Afrikas übertragen worden sein. Es ist denkbar, dass frühe semitische Händler oder Migranten Versionen dieser Erzählung in der Antike nach Afrika brachten. Zum Beispiel hatten alte semitischsprachige Völker (Sabaeer und andere) im ersten Jahrtausend v. Chr. eine Präsenz im Horn von Afrika (Äthiopien/Eritrea). Jüdische Gemeinschaften (später bekannt als Beta Israel oder Falasha in Äthiopien) existieren seit über 2000 Jahren in Ostafrika und bewahren alttestamentliche Geschichten. Wenn die Vorfahren der Meru Kontakt mit solchen Gruppen hatten, könnten sie den Eden-Mythos schon lange absorbiert haben. Tatsächlich schlägt eine Hypothese vor, dass das Volk der Meru von Migranten abstammt, die aus dem Norden kamen: “die Meru könnten Nachkommen der schwarzen Juden namens Falasha sein, die in der Nähe des Tana-Sees im Land Meroë lebten” (altes Nubien/Äthiopien). Während diese Theorie spekulativ ist, zeigt sie, dass Gelehrte eine alte nordostafrikanische Verbindung für Meru-Traditionen in Betracht gezogen haben. Eine solche Verbindung, wenn sie wahr ist, würde bedeuten, dass der Meru-Sündenfall-Mythos über frühe jüdische oder semitische Überlieferungen in ihre Kultur eingetreten sein könnte, anstatt durch direkten europäischen Missionarseinfluss.

Selbst innerhalb Afrikas ist die Idee eines verlorenen Paradieses aufgrund menschlichen Fehlverhaltens nicht einzigartig für die Meru. Das Thema des Ungehorsams gegenüber dem Schöpfer, der zum Tod führt, erscheint in verschiedenen afrikanischen traditionellen Mythen (die möglicherweise oder möglicherweise nicht von der abrahamitischen Religion beeinflusst wurden). Zum Beispiel erzählen die Mbuti (Efe) im Kongo von dem höchsten Gott Arebati, der einer Frau verbot, von einem bestimmten Tabubaum zu essen; als sie es tat, bestrafte Arebati die Menschheit mit dem Tod. Ebenso sagen die Acholi in Uganda, dass Gott (Jok) ursprünglich beabsichtigte, den Menschen die Frucht des Baumes des Lebens zu geben, um sie unsterblich zu machen, aber die Menschen es versäumten, sie rechtzeitig zu erhalten und diese Chance verloren. Diese Geschichten, obwohl sie keine Schlange beinhalten, spiegeln das Muster eines göttlichen Tests oder Verbots wider, das zur Sterblichkeit der Menschheit führt. Sie könnten unabhängige Entwicklungen sein – ein Spiegelbild davon, wie viele Kulturen versuchten, den Tod zu erklären – oder sie könnten ebenfalls von älteren eurasischen Erzählungen eines Falls aus der Gnade beeinflusst worden sein. Der Meru-Mythos, mit seinem Schlangentempter, stimmt noch enger mit der jüdisch-christlichen Version überein als die meisten afrikanischen Varianten. Dies wirft die Möglichkeit auf, dass er durch relativ kürzlichen Kontakt mit Bibelgeschichten geformt wurde. Doch wie gezeigt, haben die Zutaten der Erzählung (Baum der Erkenntnis, Schlange, verbotene Frucht) alle viel ältere Analogien im Nahen Osten. Die Frage bleibt: Auf welchem Weg erreichten diese Motive die Ausläufer des Mount Kenya?

Ägyptische und kuschitische Parallelen#

In der alten ägyptischen Weltanschauung gibt es kein genaues Äquivalent zur Eden-Geschichte, aber es gibt bemerkenswerte Analogien der Schlange und der heiligen Baum-Motive. Die Ägypter verehrten die Figur der Schlange in mehreren Formen – manchmal wohlwollend, manchmal bösartig. Eine Schlange (die Kobra-Uraeus) war ein Symbol königlicher Weisheit und göttlichen Schutzes, oft auf der Krone des Pharaos dargestellt, und Göttinnen wie Wadjet nahmen Schlangengestalt an. Im Gegensatz dazu wurde eine riesige bösartige Schlange Apophis als Feind des Sonnengottes Ra gesehen, der Chaos repräsentiert und täglich besiegt werden muss. Während die ägyptische Mythologie nicht beschreibt, dass ein erster Mann und eine erste Frau von einer Schlange getäuscht werden, erzählt sie von der frühen Rebellion der Menschheit gegen den Schöpfer: Im Mythos der “Zerstörung der Menschheit” verschwören sich Menschen gegen Ra, und als Strafe schlachtet das Auge des Ra (als die wilde Göttin Hathor) die Menschheit, bis Ra nachgibt. Dies ist ein anderes Szenario (eine flutartige Bestrafungsgeschichte), spiegelt jedoch das Thema des ursprünglichen Ungehorsams wider, der zur Katastrophe führt. Bemerkenswert ist auch, dass die ägyptische Überlieferung das Konzept eines heiligen Baumes hatte, der Wissen oder Leben gewährt – zum Beispiel der mythische Sykomorenbaum des Lebens in Heliopolis, auf dessen Blättern die Götter das Schicksal des Pharaos einschrieben. In einer ägyptischen Legende erlangt die Göttin Isis höchste Macht, indem sie den Sonnengott Ra dazu bringt, seinen geheimen Namen preiszugeben – und sie tut dies, indem sie eine magische Schlange erschafft, die ihn beißt und ihn zwingt, sein Wissen preiszugeben. Hier sehen wir eine Schlange, die als Instrument verwendet wird, um göttliches Wissen zu erlangen, analog dazu, wie die Meru-Schlange den Menschen hilft, göttliche Weisheit zu stehlen. Solche Erzählungen unterstreichen, dass in Nordostafrika und dem Nahen Osten Schlangen oft mit Weisheit, List und der Grenze zwischen göttlichen und menschlichen Bereichen assoziiert wurden.

Wendet man sich den kuschitischen und Horn von Afrika-Traditionen zu, findet man umfangreiche Schlangensymbolik, die einen Hintergrund für eine Geschichte wie den Meru-Fall bilden könnte. Prä-christliche Religionen des Horns (z.B. unter Oromo, Somali und anderen kuschitischen Völkern) verehrten häufig Schlangen und heilige Bäume. Ethnografische Aufzeichnungen stellen fest, dass viele Gemeinschaften im Süden Äthiopiens Schlangenkulte und Baumschreine hatten. Tatsächlich berichten frühe äthiopische christliche Hagiographien von Heiligen, die “Schlangen zerstörten, die von der lokalen Bevölkerung hoch geschätzt wurden, und die Bäume fällten, in denen sie lebten”. Dies impliziert, dass ländliche Völker Schlangengeister verehrten, die in bestimmten Bäumen lebten – eine klare Parallele zum Schlangen-und-Baum-Motiv. Eine Ge’ez (äthiopische) Legende von König Arwe spricht von einer riesigen Schlange, die einst als Tyrann herrschte, bevor sie von einem Kulturhelden getötet wurde, was die “Zentralität der Schlange in vielen prä-christlichen Religionen der Region” widerspiegelt. Darüber hinaus haben mehrere kuschitische Gruppen Ursprungsmythen, die Schlangen beinhalten. Die Konso und Boorana (Oromo) erzählen von Vorfahrenfrauen, die von mystischen Schlangen geschwängert wurden, von denen Clans abstammen. Eine Oromo-Mündliche Tradition verfolgt sogar die Ursprünge des Stammes zu einer großen Schlange vom Meer, die sie zu ihrem Heimatland führte. In diesen Traditionen ist die Schlange ein Ahne oder Führer – oft eine positive Kraft, die Fruchtbarkeit oder Land verleiht. Die Ambivalenz der Schlange in der afrikanischen Mythologie (manchmal ein Geber von Leben/Weisheit, andere Male ein Betrüger oder Gegner) ist sehr offensichtlich.

Was diese ägyptischen und kuschitischen Beispiele zeigen, ist, dass lange bevor ein christlicher Missionar ankam, afrikanische Kulturen bereits Schlangen und heiligen Bäumen tiefe Bedeutung zuschrieben. Eine “weise Schlange” in einem heiligen Baum wäre für die Meru kein fremdes Konzept gewesen. In ihrer eigenen Umgebung rund um den Mount Kenya hielten die Meru und verwandte Völker bestimmte Feigenbäume (Mugumo-Bäume) für heilige Wohnstätten Gottes (Murungu/Ngai). Tatsächlich brachten Älteste Opfer unter heiligen Feigenbäumen dar und glaubten, dass dort göttliche Botschaften verkündet werden könnten. Es ist daher faszinierend, dass im Meru-Sündenfall-Mythos der Ort der Übertretung ein besonderer Baum ist, der von Gott bereitgestellt wurde. Dies stimmt mit der lokalen Verehrung von Bäumen als Brücken zwischen Himmel und Erde überein. Es mag sein, dass, als das Motiv eines verbotenen Baumes ankam (aus welcher Quelle auch immer), es in der Meru-Kultur fruchtbaren Boden fand und mit bereits bestehenden baumbezogenen Symbolen übereinstimmte. Ebenso könnte eine Schlange, die geheimes Wissen vermittelt, mit indigenen Schlangenglauben synkretisiert worden sein. Anstatt den Meru-Mythos als eine wortgetreue Kopie der Genesis zu sehen, können wir ihn als kreative Verschmelzung einer eingeführten Erzählung mit der traditionellen Meru-Kosmologie interpretieren – Murungu übernimmt die Rolle des biblischen Gottes, die Feige (oder ein anderer heiliger Baum) wird zum Baum der Erkenntnis, und die weise Schlange passt sowohl zum biblischen Versucher-Archetyp als auch zur afrikanischen Vorstellung von der Schlange als Hüter von Geheimnissen.

Übertragungswege: Alter Einfluss oder Missionsära?#

Kam der Meru-Mythos des Falls durch die Jahrhunderte von Bronze-/Eisenzeit-Kontakten, oder war er ein Produkt des jüngeren Missionarseinflusses? Die Wahrheit könnte ein bisschen von beidem beinhalten, und Gelehrte bieten mehrere Szenarien an:

- Direkte Missionarseinführung (19.–20. Jahrhundert): Europäische Missionare begannen Ende des 19. Jahrhunderts, Ostafrika zu evangelisieren (die Meru-Hochebenen sahen katholische Consolata-Missionare bis 1902). Es ist sehr plausibel, dass die Eden-Geschichte Meru-Konvertiten gelehrt wurde und dann in den mündlichen Umlauf gelangte, indem sie im Laufe der Zeit “indigenisiert” wurde. Missionare zogen oft absichtlich Parallelen zu indigenen Glaubensvorstellungen, um die Bekehrung zu erleichtern. Zum Beispiel predigten einige frühe Geistliche im Kikuyu-Land unter heiligen Feigenbäumen und verglichen Ngai (den Hochgott) mit dem christlichen Gott. Die Meru könnten die neue Geschichte in ihr eigenes Rahmenwerk eingefügt haben: Murungu wurde mit dem christlichen Schöpfer gleichgesetzt, und die Geschichte von Adam und Eva der Missionare wurde im Meru-Idiom nacherzählt (mit den ersten Menschen, die in Mbwa lokalisiert wurden, und vielleicht dem verbotenen Baum, der als vertrauter Feigenbaum vorgestellt wurde). Wenn dies der Fall ist, könnte der Meru-“Sündenfall”-Mythos in seiner jetzigen Form nur etwa ein Jahrhundert alt sein. Einige Beweise unterstützen die jüngste Übernahme – zum Beispiel ist die explizite Vorstellung einer weisen Schlange, die gottähnliches Wissen vermittelt, in älterer afrikanischer Folklore ungewöhnlich, passt jedoch zur biblischen Erzählung. Darüber hinaus erwähnen frühe kolonialzeitliche Aufzeichnungen von Meru-Mythen (falls vorhanden) diese Fallgeschichte nicht prominent, was darauf hindeuten könnte, dass sie sich während der Kolonialzeit unter christlichem Einfluss in der mündlichen Tradition kristallisierte.

- Islamischer oder prä-christlicher abrahamitischer Einfluss: Lange vor den europäischen Missionaren hatte die ostafrikanische Küste Interaktionen mit der islamischen Welt. Bis ins 18. Jahrhundert (und früher) könnten Swahili- und arabische Händler, die Muslime waren, koranische/biblische Geschichten ins Landesinnere weitergegeben haben. Die Meru sagen in ihrer eigenen mündlichen Geschichte, dass sie einst auf einer Insel namens Mbwaa von “roten Menschen” (wahrscheinlich omanischen arabischen Sklavenhändlern) um die 1700er Jahre versklavt wurden, bevor sie auf das Festland entkamen. Während dieser Zeit der Knechtschaft oder des Kontakts könnten die Vorfahren der Meru Elemente der jüdisch-christlich-islamischen Überlieferung gelernt haben. Die Geschichte von Adam und Eva ist auch Teil der islamischen Tradition (im Koran gelehrt, mit nur geringfügigen Unterschieden). So könnte die verbotene Fruchterzählung über islamische Folklore, die von Küstenvölkern erzählt wurde, in das Bewusstsein der Meru eingesickert sein, noch bevor intensive christliche Mission stattfand. Dies würde die Übernahme im achtzehnten oder frühen neunzehnten Jahrhundert platzieren, immer noch nicht “Bronzezeit”, aber vor der direkten Missionarslehre. Es ist erwähnenswert, dass viele afrikanische Gesellschaften, die frühen Kontakt mit dem Islam hatten (zum Beispiel die Hausa oder Swahili), biblische/koranische Geschichten in ihre mündlichen Literaturen aufgenommen haben. Die Meru könnten die Fallgeschichte auf ähnliche Weise aus zweiter Hand erhalten und dann an Murungu und Mbwa angepasst haben.

- Alte Diffusion durch kuschitische Migration oder nilotische Vermittler: Eine weitere interessante Möglichkeit ist, dass Versionen des Paradiesverlust-Mythos während viel früherer Migrationen verbreitet wurden – zum Beispiel durch kuschitischsprachige Völker, die nach Kenia zogen. Linguistische und genetische Beweise zeigen, dass kuschitische Viehzüchter aus Äthiopien während der späten Bronze- und Eisenzeit (1000 v. Chr. – 500 n. Chr.) und erneut um 1000–1500 n. Chr. nach Kenia und Tansania zogen. Diese Menschen (Vorfahren von Somali, Oromo, Rendille usw.) hätten ihre Glaubenssysteme mitgebracht, von denen einige (wie gezeigt) Schlangen beinhalteten und möglicherweise Kontakt mit nahöstlichen Ideen hatten. Ebenso migrierten nilotische Völker (wie die Luo und andere) aus dem Niltal nach Ostafrika und könnten Geschichten mitgebracht haben, die von sudanesischem Nubien oder Abessinien beeinflusst wurden. Wenn die Vorfahren der Meru solchen Gruppen begegneten oder sich mit ihnen vermischten, könnten sie mythische Motive nördlichen Ursprungs geerbt haben. Die Spekulation, die Meru mit Meroë (altes Nubien) und Beta Israel (äthiopische Juden) verbindet, ist zwar nicht Mainstream, stimmt jedoch mit der Vorstellung eines älteren kulturellen Transfers überein. Unter diesem Szenario könnten Fragmente einer Eden-ähnlichen Erzählung vor Jahrhunderten in Ostafrika bekannt gewesen sein, vielleicht in fragmentierter Form (z.B. “vor langer Zeit wurde eine Frau von einer Schlange dazu verleitet, Gottes Regel zu brechen, und so kam der Tod in die Welt”). Die voll entwickelte Erzählung, wie wir sie jetzt haben, könnte später zusammengefügt worden sein, aber ihre Bausteine wären alt. Dies ist schwer zu beweisen ohne frühe Dokumentation der Erzählung, doch die Konvergenz von Meru-, kongolesischen und sudanesischen Ursprungs-des-Todes-Mythen deutet auf eine tiefe gemeinsame Schicht afrikanischer Mythologie hin, die mit ankommenden eurasischen Ideen synergiert haben könnte. Anthropologen stellen fest, dass viele afrikanische Schöpfungsmythen ein “verlorenes Geschenk” oder “fehlgeschlagene Botschaft”-Motiv enthalten, bei dem Menschen Unsterblichkeit hätten haben können, aber aufgrund eines Tricks oder Fehlers verpassten. Dieses weit verbreitete Motiv könnte indigen sein, aber seine Resonanz mit der Eden-Geschichte ist klar. Es könnte die Aufnahme einer expliziten verbotenen Fruchterzählung erleichtert haben, als der Kontakt mit abrahamitischen Religionen stattfand.

- Unabhängige Entstehung (konvergente Tradition): Schließlich muss man die konvergente Entwicklung der menschlichen Vorstellungskraft in Betracht ziehen. Es ist möglich, wenn auch vielleicht weniger wahrscheinlich, dass die Meru unabhängig eine Geschichte entwickelten, die der nahöstlichen so ähnlich ist, einfach weil die Themen Versuchung und Fall universell bedeutungsvoll sind. Menschliche Kulturen auf der ganzen Welt haben Mythen entwickelt, um zu beantworten “Warum sterben wir, warum leiden wir, warum ist die Welt unvollkommen?”; ein Motiv der ursprünglichen Sünde oder des Fehlers ist eine häufige Antwort. Das Vorhandensein eines weisen Tieres oder Tricksters ist auch ein häufiges folkloristisches Element weltweit. In Subsahara-Afrika enthalten viele Mythen Trickstertiere (wie den Hasen oder die Spinne), die die bestehende Ordnung stören. Eine Schlange könnte diese Rolle übernehmen. Und heilige Bäume sind in vielen Kulturen Objekte der Verehrung wegen ihrer lebensspendenden Früchte oder heilenden Eigenschaften. So könnten die Meru diese logisch selbst zusammengefügt haben. Doch die Spezifität der Parallelen (verbotene Frucht, Schlange, Mann und Frau, Suche nach Gottes Weisheit) neigt zu irgendeiner Form von kultureller Übertragung anstatt reiner Zufälligkeit. Im Gegensatz zur generischen “fehlgeschlagenen Botschaft der Unsterblichkeit”-Erzählung (Chamäleon gegen Eidechse usw., die weitgehend unabhängig ist), ist die Struktur der Meru-Version nahezu identisch mit dem Genesis-Bericht, was eine unabhängige Erfindung ohne Einfluss unwahrscheinlich macht.

Unter Berücksichtigung all dessen ist die plausibelste Erklärung eine Kombination: Der Meru-Sündenfall-Mythos trat wahrscheinlich in den letzten Jahrhunderten als Ergebnis von Synkretismus in ihre mündliche Tradition ein – die Verschmelzung einer eingeführten abrahamitischen Erzählung mit langjährigen lokalen Überzeugungen über Gott (Murungu), heilige Bäume und Schlangen. Die Erzählung, wie sie im 20. Jahrhundert aufgezeichnet wurde, zeigt einen durch und durch Meru-Charakter (unter Verwendung von Meru-Namen und -Einstellungen), trägt jedoch ein unheimliches Echo alter afro-eurasischer Weisheitsüberlieferungen. Im Wesentlichen machten die Meru-Ältesten die Geschichte zu ihrer eigenen, ob sie sie von Missionaren, Reisenden oder entfernten Vorfahren lernten.

Fazit#

Die Meru-Geschichte von Murungus verbotenem Baum und der weisen Schlange veranschaulicht, wie ein mächtiges mythisches Motiv – der Fall der Menschheit – Kulturen und Epochen überschreitet. In der mündlichen Überlieferung der Meru sehen wir eine lokale afrikanische Iteration einer Erzählung, die auch in der Hebräischen Bibel erscheint und Wurzeln in mesopotamischen Legenden hat. Die Kernelemente eines paradiesischen Anfangs, eines göttlichen Verbots, der Versuchung durch eine Schlange und des Verlusts von Unschuld und Unsterblichkeit verbinden die Meru mit einem weitreichenden mythologischen Geflecht, das Afrika, den Nahen Osten und darüber hinaus umfasst. Während auf den ersten Blick der Meru-Mythos eng mit dem Genesis-Bericht übereinstimmt (was auf einen historischen Einfluss aus jüdisch-christlichen Quellen hindeutet), resoniert sein tieferer Kontext mit indigenen afrikanischen religiösen Konzepten (heilige Bäume und Schlangen als Übermittler von Macht). Dies wirft die verlockende Möglichkeit auf, dass die Meru-Fall-Erzählung nicht nur ein kolonialzeitliches Entleihen ist, sondern das Produkt eines längerfristigen kulturellen Dialogs zwischen Afrika und der alten Welt. Ob durch Bronzezeit-Handelsrouten, kuschitische Migrationen oder Missionsbibeln übertragen, fand der Mythos unter den Meru dauerhafte Relevanz, indem er universelle Fragen des Gehorsams, der Erkenntnis und der Sterblichkeit ansprach.

Letztendlich steht der Meru-Mythos des Falls als Zeugnis für die Anpassungsfähigkeit und Kontinuität des Mythos. Er absorbierte Einflüsse aus dem Ausland, während er lokale Empfindungen widerspiegelte – zum Beispiel die Darstellung der Schlange in einem etwas ambivalenten Licht als “weise” anstatt rein böse, und die Platzierung der ersten Menschen an einem Ort (Mbwa), der für die Meru-Geschichte bedeutend ist. Die vergleichenden Beweise deuten stark darauf hin, dass die Motive der Geschichte alt sind, auch wenn die Meru die vollständige Erzählung möglicherweise erst relativ kürzlich gelernt haben. In Mythen wie in der Sprache können Spuren längst vergessener Kontakte in neuen Formen überleben. Die verbotene Frucht der Meru-Tradition kann somit als Frucht vieler Zweige gesehen werden – eine Geschichte mit Wurzeln in den ältesten Zivilisationen, die durch die Winde der Zeit auf den lebenden Baum der Meru-Kultur gepfropft wurde.

Quellen#

(Hinweis: Die Zitate im Text entsprechen wahrscheinlich diesen Quellen, aber die Zuordnung ging verloren. Die Liste unten stammt aus der ursprünglichen Bibliographie und Tabelle.)

- Scheub, Harold (Hrsg.). A Dictionary of African Mythology: The Mythmaker as Storyteller. Oxford University Press, 2000. (Quelle für Meru-Mythos-Zusammenfassung). URL:

https://archive.org/details/dictionaryofafri00sche - Lynch, Patricia Ann; Roberts, Jeremy. African Mythology A to Z (2. Aufl.). Chelsea House, 2010. (Kontext zu afrikanischen Schöpfungs-/Ursprungs-des-Todes-Mythen).

- Budge, E. A. Wallis (Übersetzer & Herausgeber). The Babylonian Story of the Deluge and the Epic of Gilgamesh. Harrison & Sons (London), 1920 (Eng. Übers.). (Kontext für Gilgamesch-Schlange/Unsterblichkeitsmotiv). URL:

https://oll.libertyfund.org/titles/budge-the-babylonian-story-of-the-deluge-and-the-epic-of-gilgamesh - Mark, Joshua J. “The Myth of Adapa”. World History Encyclopedia, 2011 (online). (Kontext für Adapa-Mythos). URL:

https://www.worldhistory.org/article/216/the-myth-of-adapa/ - Sewasew Encyclopedia editors. “Serpent(s)” (Enzyklopädieeintrag). Sewasew.com, ≈2021. (Kontext für nordostafrikanische Schlangen-/Baumsymbolik). URL:

https://en.sewasew.com/p/serpent%28s%29 - Karangi, Matthew Muriuki. Revisiting the Roots of an African Shrine: The Sacred Mugumo Tree. LAP Lambert Academic Publishing, 2013. (Kontext für Kikuyu/Meru heilige Baumüberzeugungen). URL:

https://imusic.co/books/9783659344879/ - Shanahan, Mike. “What happened when Christian missionaries met Kenya’s sacred fig trees”. Under the Banyan (Blogpost), 11. Apr 2018. (Kontext zu Missionarsbegegnungen mit heiligen Bäumen). URL:

https://underthebanyan.blog/2018/04/11/when-happened-when-christian-missionaries-met-kenyas-sacred-fig-trees/ - Fabula Journal. “Myth as a Historical Basis of the Meru Folktales”. Fabula 43 (1‐2): 35‐54, 2002. (Wissenschaftlicher Artikel, der Meru-Ursprünge/Einflüsse diskutiert). URL:

https://doi.org/10.1515/fabl.2002.022 - Hebräische Bibel (traditionelle mosaische Autorschaft). Genesis 2 – 3 (Garten Eden Erzählung). ≈6. Jh. v. Chr. Kompilation. (Quellentext zum Vergleich). URL:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+2-3&version=NRSVUE