ملخص

- الفجوة - ظهرت الأدمغة الحديثة تشريحياً منذ حوالي 200 ألف سنة، لكن الثقافة الرمزية ازدهرت منذ حوالي 50 ألف سنة.

- المحفز الطقوسي - فرويز: حالات الوعي المتغيرة تشكل الفصل بين الذات والموضوع.

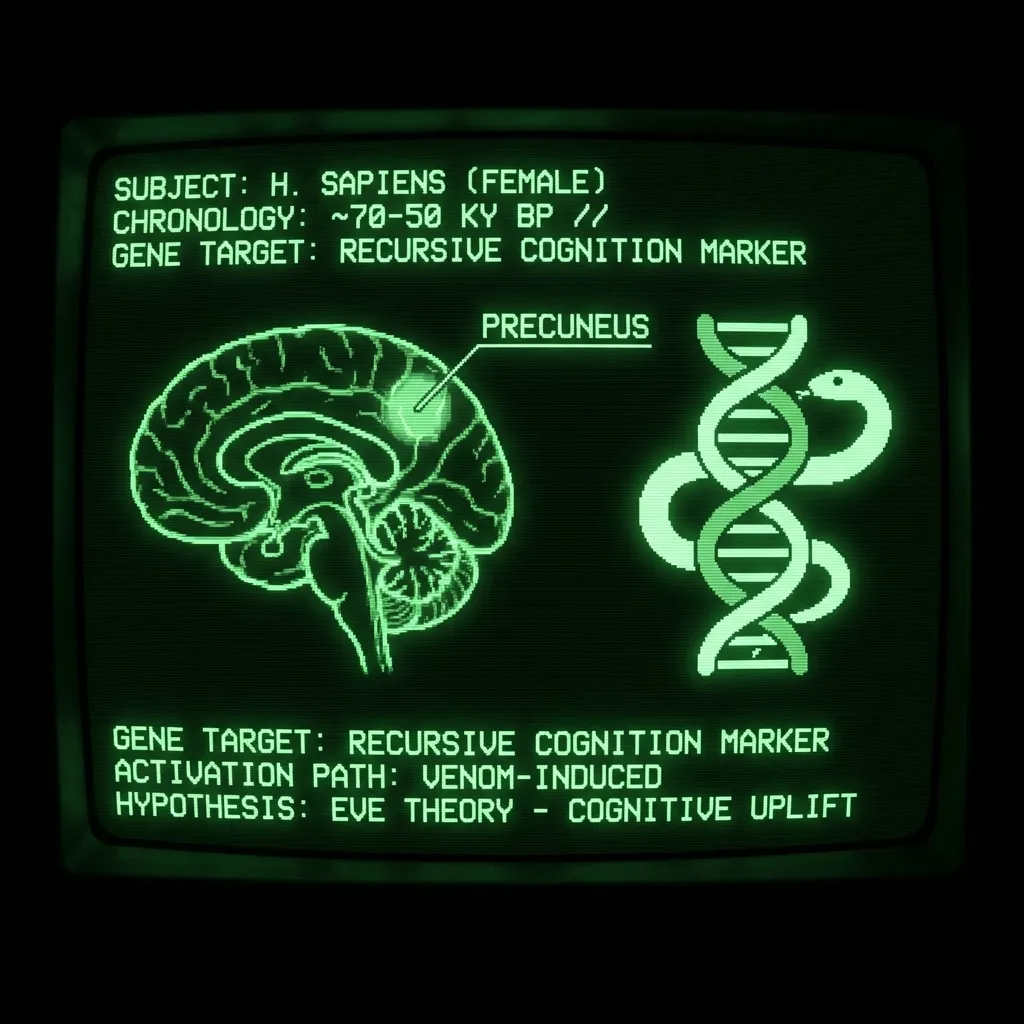

- الآلية الملموسة - نظرية حواء: طقوس تقودها النساء باستخدام سم الأفاعي تنشر مفهوم “الذات”، تاركة آثاراً أسطورية وجينية.

- العائد - النموذج المدمج يتفوق على الحسابات التدريجية، والطفرة، و"القرد المخدر" العامة.

1 المقدمة - لماذا يستمر لغز الإنسان العاقل#

أحد الألغاز المستمرة في تطور الإنسان هو لغز الإنسان العاقل – الانفصال بين الظهور المبكر للبشر الحديثين تشريحياً والازدهار المتأخر بكثير للسلوك “الإنساني” الكامل. بمعنى آخر، إذا كان نوعنا بيولوجياً حديثاً منذ حوالي 200,000 سنة، فلماذا انتشرت المعرفة الرمزية، والفن، والدين، والعلم فقط بعد عشرات الآلاف من السنين؟ تشير هذه الفجوة إلى أن مجرد امتلاك دماغ حديث لم يكن كافياً؛ كان هناك حاجة إلى محفز إضافي لإشعال الوعي التأملي والثقافة الرمزية الغنية التي تعرف الإنسانية. لقد تناول عالم الإدراك توم فرويز هذه المشكلة الأساسية من خلال اقتراح فرضية العقل الطقوسي، التي تفترض أن الممارسات الطقوسية الثقافية – خاصة تلك التي تحفز حالات الوعي المتغيرة – لعبت دوراً حاسماً في تأسيس الفصل بين الذات والموضوع المطلوب للفكر الرمزي. بناءً على رؤية فرويز، ظهرت عبادة الأفعى للوعي (المعروفة أيضاً بنظرية حواء للوعي) كنموذج تركيبي جريء يمتد أفكاره عبر تخصصات متعددة. تجادل نظرية حواء بأن مفهوم الذات (الـ “أنا” الذاتية) اكتُشف في عصور ما قبل التاريخ ثم تم تعليمه ونشره عبر الطقوس، مع اعتبار النشوة المستحثة بسم الأفعى كعامل تمكين رئيسي. يقدم هذا البحث توليفة عميقة من نظرية فرويز ونظرية حواء، موضحاً أن نموذج عبادة الأفعى/حواء هو الامتداد الطبيعي والأكثر تطوراً لفرضية فرويز. نقارن هذا المنظور المتكامل مع الحسابات البديلة لأصول الوعي البشري، موضحين أنه يحقق الأهداف التفسيرية بشكل أكثر شمولية – حيث يجمع بين علم الإدراك، والأنثروبولوجيا، والسيميائية، وعلم الأحياء التطوري، ودراسات الأديان، والقياسات النفسية. من خلال القيام بذلك، نضع العقل الطقوسي لفرويز كحل للغز تطوري حاسم، ونظرية حواء كأكثر التعبيرات خصوبة تجريبياً لهذا الحل.

2 فرضية العقل الطقوسي لفرويز: الإدراك الرمزي من خلال حالات الوعي المتغيرة#

تتمثل التحدي الأساسي في تطور الإدراك في تفسير كيف أصبح البشر الأوائل قادرين على التفكير التجريدي والرمزي والوعي الذاتي الحقيقي. يحدد فرويز ظهور موقف المراقب – التمييز الواضح بين الذات والموضوع، الذات والعالم – كالتغيير الإدراكي الرئيسي. البشر الحديثون يأخذون هذا الوعي الثنائي كأمر مسلم به (نحن نتصور “أنا” منفصلة عن ما يُدرك)، لكن أسلافنا من البشر الأوائل كانوا يعيشون العالم بشكل أساسي من خلال ما أسماه هايدغر “الوجود في العالم”، وهو وجود غامر بدون مسافة تأملية. يقترح نموذج فرويز أن هناك حاجة إلى آلية ما لإخراج أسلافنا من هذا الوضع الغامر وتحفيز وضع وعي تأملي ومنفصل. بشكل حاسم، يقترح أن التحفيز الطقوسي لحالات الوعي المتغيرة كان تلك الآلية. من خلال تعطيل الوعي العادي عمداً – من خلال الطقوس المكثفة – يمكن للبشر الأوائل أن يحفزوا حلقات من الوعي الذاتي ويستقروا تدريجياً على سمة إدراكية جديدة.

وفقاً لفرويز، عملت الممارسات الطقوسية في العصر الحجري القديم الأعلى كنوع من “التكنولوجيا الإدراكية” لإنتاج الفصل بين الذات والموضوع للمبتدئين. تشبه هذه الطقوس إلى حد كبير ما يلاحظه الأنثروبولوجيون في طقوس البدء التقليدية: غالباً ما تضمنت حرماناً حسياً مطولاً (مثل الظلام والصمت في الكهوف العميقة)، وصعوبات جسدية شديدة وألم، وعزلة اجتماعية مفروضة، وتناول مواد ذات تأثير نفسي. مثل هذه المحن – التي غالباً ما تتزامن مع طقوس البلوغ – لا علاقة لها بالنضج الجسدي بحد ذاته، لكنها فعالة للغاية في اضطراب الوعي العادي. من الناحية العصبية، تعطل هذه التدخلات الحلقات الحسية الحركية المعتادة ويمكن أن تحفز الهلوسة وتجارب الخروج من الجسد. في إطار العمل الإدراكي التفاعلي لفرويز، يدفع هذا الاضطراب القسري الدماغ إلى حالة غير عادية حيث ينهار الاتحاد الطبيعي للإدراك والعمل، مما يسمح بظهور وعي موضوعي ناشئ. في الواقع، يُجلب المبتدئ إلى أزمة ظاهراتية – “إلى حافة الموت” – حيث يكتشف “بقايا من الوعي” تبدو وكأنها تستمر بشكل مستقل عن الجسد. كانت هذه العرض الحسي للذات كمنفصلة عن الجسد (تعليم بالممارسة، “أظهر، لا تخبر” كما يضعها فرويز) حاسمة في زراعة الاستبطان المستقر. من خلال التكرار الثقافي المتكرر، يمكن لمثل هذه الممارسات أن تحول البصيرة العابرة إلى مرحلة متوقعة من التطور: يتم تشكيل عقل كل مراهق طقوسياً إلى شكل أكثر ثنائية وتأملاً مناسباً للانخراط في الثقافة الرمزية.

مع مرور الوقت، قد تكون الحاجة إلى الطقوس المكثفة قد تضاءلت مع تطور الجينات والثقافة معاً. بمجرد أن أصبح العقل المستعد للرموز واسع الانتشار، يمكن للتطور البشري والتنشئة الاجتماعية وحدهما أن يعززاه دون اللجوء دائماً إلى الطقوس الجذرية. تدعم التعبيرات الرمزية الأولى التي تُركت في السجل الأثري سيناريو فرويز. الأشكال الأولى المعروفة للفن من البشر الحديثين تشريحياً – النقوش الهندسية المجردة والرسومات الكهفية المنقوشة التي تعود إلى حوالي 70-40 ألف سنة مضت – تشبه بقوة الأنماط البصرية (الشبكات، الخطوط المتعرجة، النقاط) التي تُنتج في المراحل المبكرة من الهلوسة النشوية. كان الباحثون مثل لويس-ويليامز قد نظّروا منذ فترة طويلة أن الفن الكهفي في العصر الحجري القديم الأعلى مرتبط برؤى الشامان؛ كانت مساهمة فرويز هي تضمين هذا في نموذج تطوري “الطقوس كحضانة” للتطور الإدراكي. باختصار، وفرت الطقوس الثقافية الهيكل لظهور الوعي الرمزي البشري. تقدم هذه الفرضية حلاً مقنعاً للغز الإنسان العاقل: كان التغيير الطقوسي للعقل هو المحفز الذي حول البشر الحديثين تشريحياً إلى بشر حديثين سلوكياً وإدراكياً. بدلاً من طفرة جينية غامضة تمنح فجأة الفكر الرمزي، يقترح نموذج فرويز عملية تفاعلية – حيث قام أسلافنا بترقية عقولهم الخاصة من خلال الممارسات الثقافية، ثم عزز الانتقاء الطبيعي اللاحق تلك القدرات العقلية. كما يجادل فرويز وزملاؤه، فإن هذا النموذج “يحل العديد من القضايا المتعلقة بتطور الإنسان” من خلال تفسير كيف يمكن أن ينشأ الوعي التأملي بشكل مفاجئ نسبياً في أواخر العصر الجليدي ثم يصبح عالمياً. إنه يضع ولادة الوعي الذاتي الحقيقي في سياق اجتماعي ثقافي ملموس: طقوس الشامان أو طقوس “الموت والبعث” التي ترددها العديد من التقاليد في الأساطير.

3 عبادة الأفعى / نظرية حواء للوعي: تمديد النموذج إلى الأسطورة والعقل#

تستند عبادة الأفعى للوعي، المعروفة أيضاً بنظرية حواء للوعي، مباشرة على نموذج أصول الطقوس لفرويز، وتثريه برؤى متعددة التخصصات إضافية. اقترحها أندرو كاتلر، تتفق نظرية حواء على أن الطقوس التي تحفز حالات الوعي المتغيرة كانت محرك الثورة الإدراكية للبشرية، لكنها تضيف سرداً محدداً لما كانت تلك الطقوس ومن قاد العملية. في هذا الحساب، كان مفهوم الذات – الإدراك “أنا موجود” – اكتشافاً، ربما قام به أفراد معينون (ربما أولئك الذين لديهم استعدادات للتأمل) ثم انتشر ميمياً من خلال التعليم الطقوسي. يأتي لقب النظرية من الفرضية التي تقول إن سم الأفعى كان المخدر البدائي (المادة المهلوسة) المستخدمة لتحفيز حالة الوعي الذاتي الحاسمة، وهي فكرة تلخص بشكل مثير “إعطاء نظرية القرد المخدر أنياباً”. بمعنى آخر، حيث اقترح آخرون أن الفطر أو النباتات الأخرى أثارت الوعي البشري، يشير نموذج كاتلر إلى سم الأفعى كوسيلة قوية ومكتشفة بسهولة لتغيير العقل طقوسياً.

يمكن تلخيص المبادئ الأساسية لنظرية حواء على النحو التالي. أولاً، تركز على دور الإدراك التكراري – قدرة الدماغ على إعادة التفكير في الأفكار (التفكير في التفكير، معرفة أن المرء يعرف). هذه القدرة على التكرار تدعم الوعي الذاتي، والكلام الداخلي، والذاكرة الذاتية، والتخطيط الإرادي – أساساً مجموعة القدرات العقلية التي نعرفها كالحالة البشرية. من الناحية العلمية الإدراكية، يمكّن التكرار العقل الممثل التمثيلي: يمكن للعقل أن يمثل نفسه كموضوع، وهو جوهر الفصل بين الذات والموضوع. تتفق نظرية حواء مع فرويز على أن هذا الوعي التأملي لم يتطور تدريجياً على مدى مئات الآلاف من السنين، بل ظهر في نافذة محددة في أواخر العصر الجليدي. يقترح النموذج ظهوراً أولياً تقريباً بين 100,000 و50,000 سنة مضت، مع استمرار العملية في العصر الهولوسيني (الـ 12,000 سنة الأخيرة) حيث أصبح الوعي الذاتي مستقراً تماماً. بشكل ملحوظ، يجادل بوجود ديناميكية جنسانية في هذه الثورة الإدراكية: من المحتمل أن النساء حققن الوعي الذاتي أولاً، مع اتباع الرجال لاحقاً. تدعم عدة خطوط من التفكير هذا الادعاء. من منظور علم النفس التطوري، قد يكون مكانة المرأة في المجتمعات ما قبل التاريخ – خاصة للأمهات اللواتي يربين الأطفال – قد فضلت مراقبة اجتماعية أكبر، والتعاطف، ونمذجة عقول الآخرين. هذه هي الضغوط التي ستمارس وتعزز قدرات قراءة العقل التكرارية (ما قد يُطلق عليه في المصطلحات الحديثة الذكاء الاجتماعي أو العاطفي العالي). تظهر الأدلة القياسية اليوم بالفعل أن النساء يتفوقن على الرجال في مقاييس الإدراك الاجتماعي والذكاء العاطفي، بما يتماشى مع امتلاكهن ميزة في معالجة الذات المرجعية. يضيف علم الأعصاب دليلاً استفزازياً آخر: القشرة الجدارية الخلفية، وهي منطقة رئيسية في شبكة الوضع الافتراضي المرتبطة بالوعي الذاتي والتأمل، هي واحدة من أكثر المناطق اختلافاً جنسياً في الدماغ البشري. إنها أكثر تطوراً وظيفياً وتشريحياً في النساء في المتوسط، وترتبط بقدرات مثل الذاكرة العرضية والسفر عبر الزمن العقلي حيث تظهر النساء أيضاً مزايا. تشير هذه الاختلافات إلى أنه إذا كان أي مجموعة فرعية من البشر ستكتسب مهارة إدراكية تكرارية جديدة بشكل عفوي، فإن النساء هن المرشحات القويات. لذلك، تتصور نظرية حواء أن “حواء” (رمزياً، امرأة أو نساء بدائيات) قد اختبرن الوعي الذاتي العرضي أولاً – وميض من الوعي التأملي – وأن هذه الظاهرة زادت تدريجياً في التكرار. في النهاية، من خلال التعلم الاجتماعي أو الطقوس المتعمدة، يمكن لهؤلاء النساء تعليم التجربة للآخرين.

هذا يقود إلى الركيزة الثانية لنظرية حواء: يمكن تعليم الوعي الذاتي (على الأقل جزئياً) من خلال توجيه الآخرين عبر نفس الحالة التحويلية. هنا تعود الطقوس إلى الواجهة. تماماً كما أوضح فرويز كيف يمكن للشامان أو الشيوخ أن يبدؤوا الشباب في الوعي الثنائي من خلال المحن، توفر نظرية حواء محتوى ملموساً لتلك الطقوس. تبرز الفرضية النشوة المستحثة بلدغة الأفعى كطريقة مبكرة وقوية لتحفيز تجربة “الموت والبعث” لاكتشاف الذات الداخلية. منطق هذا السيناريو مقنع عندما يفكر المرء في عملية الاكتشاف: كان الصيادون وجامعو الثمار الأوائل يعرفون الخوف والإدراك المتغير الذي يأتي مع لدغة الأفعى السامة، وهو تهديد وجودي غالباً ما ينتج عنه تأثيرات فسيولوجية ونفسية مكثفة. في مرحلة ما، قد يكون ضحية لدغة الأفعى قد تحمل حالة قريبة من الموت سريالية – ربما يعاني من الانفصال، أو الهلوسة، أو رؤية حياته “تمر أمام عينيه” – ومع ذلك تعافى (ربما بفضل لدغة جافة محظوظة أو ترياق بدائي). ذلك الشخص، بعد أن نجا من محاكمة الأفعى، سيحمل كشفاً عميقاً عن “كونه عقلاً” منفصلاً عن معاناة الجسد. تقترح نظرية حواء أن البشر الأوائل أدركوا هذه الظاهرة واستغلوها طقوسياً، حيث دمجوا لدغة الأفعى المسيطر عليها (مع احتياطات مثل تطبيق مضاد للسم العشبي) في طقوس البدء. في جوهرها، “وجدتنا” الأفاعي، كما لاحظ فرويز نفسه عند سماع هذه الفكرة – على عكس فطر السيلوسيبين الذي يتطلب البحث المتعمد والاستهلاك، يمكن للسم أن يتطفل على البشر، مما يجعله ربما أول معلم مهلوس. تقدم الأدلة الإثنوغرافية دعماً مفاجئاً: حتى في العصر الحديث، فإن التسمم بالأفاعي حقيقي. في جنوب آسيا اليوم، تم الإبلاغ عن أن معالجي الأفاعي يتعمدون تناول سم الكوبرا لتحقيق حالات النشوة، وتؤكد الاعتقالات الأخيرة للأفراد الذين يبيعون سم الأفاعي للاستخدام الترفيهي أن السم يُستخدم بالفعل كدواء مغير للعقل. يتحدث أحد المعلمين الروحيين المشهورين في الهند (سادغورو) علناً عن تأثيرات السم: “للسم تأثير كبير على إدراك المرء… إنه يجلب انفصالاً بينك وبين جسدك… قد يفصلك للأبد”، كما يقول، واصفاً تجاربه الخاصة القريبة من الموت مع السم كشكل من أشكال الموت والبعث. تردد مثل هذه الروايات بشكل لافت الدور المنسوب للسم في نظرية حواء – كعامل كيميائي محفز لتجارب الخروج من الجسد وتحقيق الروح أو الذات المستقلة.

ثالثاً، تجادل نظرية حواء بأن الأساطير والثقافة الرمزية تحفظ ذكرى هذه العملية التكوينية. بلغة السيميائية ودراسات الأديان، يمكننا القول إن النظرية “توحد داروين مع سفر التكوين” من خلال إعادة صياغة الأساطير القديمة كحكاية تاريخية مشوشة. تحتوي أساطير الخلق في كل ثقافة تقريباً على الأفاعي والمعرفة المحرمة: من جنة عدن التوراتية – حيث تحث الأفعى البشر الأوائل على اكتساب معرفة الخير والشر – إلى الأفعى العظيمة لدى الأمريكيين الأصليين، والأفعى قوس قزح لدى السكان الأصليين الأستراليين، أو كيتزالكواتل الأزتيكي، ترتبط الأفاعي أسطورياً بالحكمة، والتحول، وأصول البشرية. تأخذ نظرية حواء هذه الدوافع المنتشرة ليس كصدفة محضة بل كآثار ثقافية أحفورية لعبادة “الوعي” الحقيقية في عصور ما قبل التاريخ. على هذا القراءة، فإن قصة عدن عن حواء، والأفعى، وثمرة المعرفة هي سجل رمزي لكيفية جلب النساء (حواء) وأفعى (طقوس السم) الوعي الذاتي الواعي (معرفة عري المرء، أي التعرف على الذات التأملي). يرمز “السقوط من عدن” إلى الفقدان الذي لا رجعة فيه لبراءتنا الحيوانية السابقة بمجرد ولادة الأنا. وبالمثل، فإن العديد من الثقافات لديها أساطير عن البشر الذين كانوا يعيشون في الأصل كآلات أو في حلم، حتى يوقظهم محتال أو معلم – وهي روايات تتناغم مع الجدول الزمني لنظرية حواء لصحوة الحياة الداخلية المتأخرة. حتى ممارسة ثقب الجمجمة (حفر ثقوب في الجمجمة)، الموثقة في الهياكل العظمية النيوليثية في جميع أنحاء العالم، قد يُعاد تفسيرها كمحاولات يائسة لتحرير أو علاج العقل الذي يعاني حديثاً من الأصوات والأفكار (كما لو كان “إخراج الشياطين” بمجرد ظهور الذاتية). من خلال إلقاء الأسطورة والغرائب الأثرية في هذا الضوء، تربط نظرية حواء بين السيميائية والأنثروبولوجيا: تُرى الرموز الأسطورية (الأفعى، الثمرة المحرمة، الإلهة الأم، إلخ) كعلامات تشير إلى أحداث إدراكية حقيقية وممارسات طقوسية في أواخر العصر الجليدي والعصر الهولوسيني المبكر.

أخيراً، يعد مكوناً حاسماً لنظرية حواء هو اهتمامها بالتطور البيولوجي والجينات كمتشابكين مع الانتشار الثقافي للوعي. بطريقة مشابهة لنماذج التشارك الجيني الثقافي الحديثة، تفترض أنه بمجرد أن بدأ “ميم الوعي الذاتي” في الانتشار عبر الطقوس، خلق ضغوط اختيار قوية على سكاننا. قد يكون الأفراد القادرون على التفكير التكراري القوي واستقرار الأنا قد حصلوا على مزايا (أو على الأقل، أولئك غير القادرين على التكيف مع الوعي الذاتي قد يكونون في وضع غير مؤات). على مر الأجيال، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تكيفات جينية تعزز الأساس العصبي للتكرار. تستشهد النظرية بشكل مثير للاهتمام بمثال العصر الهولوسيني (في غضون الـ 10,000 سنة الأخيرة) كفترة من الانتقاء المكثف. خلال هذا الوقت، شهدت المجتمعات البشرية اضطرابات هائلة – الثورة الزراعية، والانفجارات السكانية، وربما التعميم النهائي للوعي التأملي. لاحظت الدراسات الجينية عنق زجاجة غامض في سلالات الكروموسوم Y حوالي 6,000 سنة مضت، عندما ماتت حوالي 95% من السلالات الذكورية. بينما تُناقش أسباب هذا “عنق الزجاجة النيوليثي للكروموسوم Y” (التقسيم الاجتماعي؟ الحرب؟)، تتكهن نظرية حواء بأنه قد يعكس اكتساحات انتقائية مرتبطة بالنظام الإدراكي الجديد. ببساطة، مع “استيقاظ” الرجال لاحقاً، قد يكون أولئك الذين تكيفوا (أو كانوا من نسل النساء الواعية بالفعل) قد تفوقوا على الآخرين، مما أدى إلى تقليم خطوط الذكور الجينية بشكل كبير. حتى أن النظرية تدمج مساهمة التزاوج مع النياندرتال، مشيرة إلى أن الجينات القديمة قد تكون ساعدت في تطوير التكرار في بعض السلالات. بمعنى تطوري واسع، يمكن اعتبار انتشار سمة الوعي الذاتي كحدث شبه تفرعي – ليس انقساماً حقيقياً للأنواع، بل تفرعاً ميمياً وإدراكياً حيث ظهر نوع جديد من العقل البشري وانتشر. هذا هو السبب في أن النظرية تحصل على لقب “كيف تطور البشر روحاً” (العنوان الفرعي لإصدارها 3.0): إنها تعامل الروح (الذات الداخلية) ليس كمعطى ميتافيزيقي، بل كميزة متطورة – واحدة انتشرت من خلال كل من النقل الثقافي والانتقاء الطبيعي. من خلال نسج علم الأعصاب، ودراسات النوع الاجتماعي، والأساطير، وعلم الوراثة السكانية معاً، تمد نظرية حواء إطار عمل فرويز بشكل كبير. حدد فرويز الآلية (حالات الوعي المتغيرة الطقوسية) والوظيفة (تحفيز الوعي التأملي) التي حلت لغز الإدراك الرمزي. تأخذ نظرية حواء هذا إلى أبعد من ذلك من خلال اقتراح سيناريو محدد غني بما يكفي ليتم اختباره عبر التخصصات: إنها تحدد العوامل المحتملة (النساء)، والمواد (السم)، والتوقيعات الثقافية (أساطير الأفاعي، طقوس البدء) المتورطة في صحوة الوعي البشري.

4 التحليل المقارن - إطار حواء مقابل النماذج البديلة#

تتعارض كل من فرضية العقل الطقوسي لفرويز ونظرية عبادة الأفعى/حواء مع التفسيرات الأكثر تقليدية لأصول الوعي البشري. من المفيد مقارنة هذه الأطر مع البدائل الرائدة من علم الإدراك، والأنثروبولوجيا، والنظرية التطورية. السؤال المركزي هو: إلى أي مدى يفسر كل نموذج السجل التجريبي والتحديات التفسيرية (مثل لغز الإنسان العاقل)؟ نحن نجادل بأن نظرية حواء، كامتداد لنموذج فرويز، تقدم الحساب الأكثر شمولية وقوة بين التخصصات – حيث تحقق أهداف فرويز وتتجاوز النظريات المنافسة.

النماذج التدريجية ونماذج الاستمرارية: وجهة نظر طويلة الأمد في علم الإنسان القديم هي أنه لم يكن هناك “استيقاظ” واحد – بل تراكمت القدرات الإدراكية البشرية تدريجياً مع نمو أدمغتنا وأصبحت مجتمعاتنا أكثر تعقيداً. في هذه الرؤية، قد يكون التفكير الرمزي قد بدأ في الظهور مع الإنسان العاقل المبكر (أو حتى البشر الأوائل مثل الإنسان المنتصب أو النياندرتال)، وتطور ببطء على مدى مئات الآلاف من السنين، مع الفن والدين في النهاية يتجمعان عندما تم الوصول إلى نقطة تحول في الحجم السكاني أو التواصل. بينما يبدو هذا معقولاً من حيث المبدأ، فإن مثل هذه النماذج تكافح لتفسير الفجوة الزمنية الواضحة والتحول الشبيه بالثنائي في السجل الأثري. يشير الغياب شبه الكامل للقطع الأثرية الرمزية الواضحة قبل حوالي 50 ألف سنة، يليه انفجار في الابتكار الثقافي، إلى عدم خطية لا يلتقطها التدريجية البحتة. علاوة على ذلك، تقدم نظريات الاستمرارية القليل من البصيرة حول كيفية ظهور الظواهر الذاتية للوعي (الشعور بـ “الأنا”) قد تكون نشأت. غالباً ما يخلطون بين امتلاك دماغ كبير أو لغة مع امتلاك الوعي الذاتي التأملي تلقائياً. يستهدف فرضية فرويز هذه النقطة الضعيفة تحديداً: حتى الدماغ الذي لديه القدرة الحسابية على التكرار قد لا ينشط النمذجة الذاتية الكاملة دون بعض المحفزات التجريبية. من خلال افتراض الطقوس المتعمدة كـ “محفز خارجي”، يقدم فرويز عدم استمرارية ضرورية – محفز ثقافي يسرع تغييراً في المرحلة الإدراكية. تقوي نظرية حواء هذا من خلال الإشارة إلى ممارسات العالم الحقيقي (مثل النشوة الشامانية المستحثة بالسم) التي يمكن أن توفر بالضبط مثل هذه المحفزات. وبالتالي، مقارنة بنماذج الاستمرارية، يفسر إطار فرويز–حواء بشكل أفضل فجائية الثورة الإدراكية في العصر الحجري القديم الأعلى ويشرح لماذا قد يكون الوعي الحديث الكامل قد ظهر متأخراً وبشكل غير متساوٍ (أولاً في بعض المجموعات، ثم ينتشر)، بدلاً من أن يظهر بشكل موحد بمجرد أن كان الدماغ جاهزاً تشريحياً.

نماذج الطفرة العفوية أو تغيير الدائرة الدماغية: فرضية مؤثرة أخرى هي أن طفرة جينية أو إعادة تنظيم عصبي أعطت نشوء الإدراك البشري الحديث. على سبيل المثال، اشتهر نعوم تشومسكي وزملاؤه بالتكهن بأن طفرة واحدة أنتجت القدرة على التكرار (ربما عن طريق تغيير الأسلاك العصبية)، مما مكن بدوره اللغة والفكر التجريدي. في هذه الرؤية، وُلد إنسان محظوظ (يُطلق عليه أحياناً مازحاً “العبقري الطافر”) بدماغ قادر على التركيب والوعي التأملي، وانتشرت هذه السمة. بينما تسلط هذه الفكرة الضوء على أهمية التكرار (بالاتفاق مع نظرية حواء في هذه النقطة)، فإنها تواجه قضايا مماثلة في تحديد التوقيت والآلية. إذا حدثت مثل هذه الطفرة قبل حوالي 100 ألف سنة في أفريقيا (كما افترض تشومسكي لتتماشى مع الهجرات خارج أفريقيا)، فلماذا حدث الانفجار الإبداعي بعد عشرات الآلاف من السنين؟ يمكن للمرء أن يجادل بأن السمة كانت بحاجة إلى الانتشار جينياً عبر السكان، لكن الانتشار الجيني (خاصة إذا كان مفيداً) يجب أن يظهر بشكل أسرع بكثير من 50,000 سنة. تقدم نظرية حواء تطوراً أنيقاً: ربما لم تكن “الطفرة” جيناً على الإطلاق، بل ميم – فكرة أو ممارسة. بمعنى آخر، الثقافة، وليس فقط الحمض النووي، تطورت. يمكن أن ينشأ “ميم الوعي الذاتي” (الطريقة الطقوسية لتحفيز حالة تأملية) في مجموعة واحدة ثم ينتشر ثقافياً بشكل أسرع بكثير من الجين، ومع ذلك لا يزال ينتج تأخيراً زمنياً أثناء انتشاره واستقراره بيولوجياً. بالإضافة إلى ذلك، تشير الجينومات الحديثة إلى أن أدمغتنا لا تزال تتطور في الـ 50 ألف سنة الأخيرة (مع الأليلات التي تؤثر على التطور العصبي تجتاح السكان)، لذا فإن سيناريو هجين من اختيار الجين المحفز بالميم يتناسب بشكل جيد. نموذج فرويز متوافق مع المساهمات الجينية – إنه ببساطة يضع التركيز على التطوير المدفوع بالممارسة بدلاً من طفرة معجزة. مقارنة بحساب جيني بحت، فإن فرضية الطقوس تدمج المحتوى الرمزي بشكل أفضل: قد يربط الجين دماغاً، لكن الطقوس تعلم عقلاً. من خلال تضمين الجانب التعليمي، التوضيحي (“أظهر، لا تخبر” البدء)، فإنه يشرح ليس فقط كيف أصبح البشر واعين بذاتهم، ولكن كيف أدركوا أنهم كانوا وكيف نقلوا هذا الإدراك اجتماعياً.

نظريات المحفزات النفسية (فرضية القرد المخدر): فكرة مضاربة شائعة، دافع عنها تيرينس مكينا، هي أن تناول النباتات ذات التأثير النفسي (مثل فطر السيلوسيبين) من قبل البشر الأوائل أدى إلى اختراقات في الإدراك – زيادة الإبداع، البصيرة الدينية الأولية، حتى اللغة الأولية في نظر مكينا. تشترك هذه الفرضية المسماة “القرد المخدر” في تشابه بديهي مع فرويز: كلاهما يعزو الفضل إلى المخدرات أو حالات الوعي المتغيرة في تعزيز الإدراك. ومع ذلك، افتقرت نظرية مكينا إلى آلية واضحة لكيفية ترسيخ هذه التجارب الدوائية أو تعليمها عبر الأجيال. كما أنها لم تتناول بشكل خاص ظهور نموذج الذات أو التمييز بين الذات والموضوع؛ كانت تركز أكثر على الذكاء العام والخيال. يمكن اعتبار نظرية عبادة الأفعى/حواء خليفة أكثر استناداً إلى العلم لفكرة القرد المخدر. من خلال تحديد الطقوس المنظمة والنقل الاجتماعي، تتجنب نظرية حواء فخ أن تكون مجرد قصة عن استخدام المخدرات. إنها تعترف بأن التسمم العشوائي وحده لن يغير نوعاً، لكن الاستخدام المتكرر المدمج في السياقات الثقافية يمكن أن يكون له تأثيرات دائمة. علاوة على ذلك، فإن اختيار سم الأفعى على الفطر يعالج تحدياً عملياً: التوافر والاكتشاف. قد لا تكون الفطر المهلوسة متاحة لجميع المجموعات على مدار السنة، ويتطلب التعرف على خصائصها المهلوسة التجريب. على النقيض من ذلك، كانت الأفاعي تهديدات منتشرة؛ يمكن أن تفرض تجربة السم القريبة من الموت نفسها على البشر دون السعي المتعمد. كما لاحظ فرويز، فإن النقد الرئيسي لأي نظرية “العقل المتغير” هو تفسير كيف بدأت الممارسة – مشكلة الاكتشاف. يحل سم الأفعى “نقد الاكتشاف” بشكل أنيق لأن البشر لم يكونوا بحاجة إلى اكتشافه – لقد اكتشفهم (في شكل لدغات). بمجرد أن تم الربط بين أن جرعات معينة أو تحضيرات من السم تحفز نشوة عميقة (واحدة تتماشى بشكل متزامن مع ما كان الشامان يحققونه بوسائل أخرى)، يمكن تبنيها كأداة طقوسية. وبالتالي، لا ترفض نظرية حواء بصيرة مكينا بأن الكيمياء كانت مهمة؛ إنها تصقلها إلى ادعاء أنثروبولوجي قابل للاختبار (على سبيل المثال، يمكن للمرء أن يبحث عن قطع أثرية لعبادة الأفعى القديمة، أو أدلة كيميائية حيوية على الأشياء الطقوسية). من اللافت أن رمز الأفعى أكثر عالمية في الفن والأساطير القديمة من أي أيقونات فطرية أو نباتية، مما يشير إلى أنه إذا كان هناك عامل ذو تأثير نفسي مقدس في الدين المبكر، فإن سم الأفعى هو المرشح الرئيسي. من حيث نطاق التفسير، تتجاوز نظرية حواء مكينا من خلال تضمين المحفز الدوائي ضمن إطار تطور إدراكي ثقافي أوسع – وهو شيء افتقرت إليه فكرة القرد المخدر.

نظريات نضوج الدماغ المتأخر (العقل الثنائي): في علم النفس والفلسفة، اقترح جوليان جينز نظرية العقل الثنائي الشهيرة (وإن كانت مثيرة للجدل) أن الوعي الذاتي البشري هو تطور حديث – نشأ فقط في الـ 3,000 سنة الأخيرة مع تعقيد المجتمع، ليحل محل حالة سابقة حيث كان الناس يختبرون أفكارهم كـ “أصوات الآلهة”. بينما يضع العلم السائد الوعي في وقت سابق بكثير، سلط عمل جينز الضوء على فكرة مهمة: أن ما نعتبره الوعي الذاتي العادي قد لا يكون موجوداً في العقول القديمة، وأن التغييرات الثقافية (مثل اللغة أو الاستعارة) يمكن أن تحفز إعادة هيكلة عقلية. يمكن اعتبار نظرية حواء كنسخة أكثر استناداً إلى الأدلة من فكرة جينز. إنها تحتفظ بالموضوع المركزي بأن الوعي هو ظاهرة مدفوعة ثقافياً ومتعلمة بدلاً من سمة أبدية، لكنها تتماشى مع الجدول الزمني للأدلة في العصر الحجري القديم والعصر النيوليثي (عشرات الآلاف من السنين، وليس مجرد آلاف). علاوة على ذلك، تربط نظرية حواء ظهور الصوت الداخلي بتطور التكرار واللغة، الذي كان من المؤكد تقريباً مكتمل بحلول العصر الحجري القديم، على عكس توقيت جينز في العصر البرونزي. في الواقع، تنقذ نظرية حواء روح فرضية العقل الثنائي (أن هناك تحولاً حقيقياً في نمط الوعي) بينما تتخلص من جدولها الزمني الإشكالي. كما تقترح محفزاً أكثر ملموسية (الممارسات الطقوسية وربما النشوة العصبية السامة) بدلاً من اقتراح جينز الغامض للكوارث التاريخية. من خلال القيام بذلك، يمكنها التعامل مع البيانات الملموسة – على سبيل المثال، تتبع استخدام الضمائر أو الفن الذاتي في النصوص والتحف القديمة. يشترك نموذج فرويز وجينز في قاسم فلسفي مشترك في اعتبار الوعي ناشئاً من تجارب منظمة اجتماعياً بدلاً من التطور البيولوجي البحت؛ تربط نظرية حواء هذا الرابط بالجدوى العلمية. إنها “تسقط” استيقاظ الذات إلى السياق ما قبل التاريخ حيث يمكن ربطها بأشياء مثل اللوحات الكهفية، والدفن المعقد، والمدن الأولى (مثل غوبكلي تبه ~11,000 سنة مضت، التي تُعتبر غالباً معبداً مبكراً قد يعكس أشكالاً جديدة من الفكر). وبالتالي، مقارنة بسيناريو الانهيار المتأخر لجينز، فإن رواية فرويز–حواء أكثر ملاءمة زمنياً وأكثر دعماً بشكل غني بالأدلة عبر التخصصات.

نماذج البدء الشاماني والسلوك الديني: جادل الأنثروبولوجيون وعلماء الآثار الإدراكيون مثل ديفيد لويس-ويليامز، وستيفن ميثين، وآخرون منذ فترة طويلة بأن الطقوس الدينية والرمزية كانت مركزية في جعلنا بشراً. يشير ميثين، على سبيل المثال، إلى سيولة إدراكية ناشئة في العصر الحجري القديم الأعلى، ويربط لويس-ويليامز النقاط بين حالات الوعي المتغيرة، والفن الكهفي، وولادة الدين. يبني عمل فرويز صراحةً على هذا التقليد من خلال تقديم حساب إدراكي ميكانيكي (الانقطاعات في الوعي العادي تشكل الذات التأملية). يمكن اعتبار عبادة الأفعى للوعي امتداداً يحدد “عبادة الغموض” النموذجية في فجر الوعي الذاتي البشري. في الواقع، يبرز بحث كاتلر علامات أثرية لعبادة غموض العصر الحجري القديم: على سبيل المثال، لاحظ علماء الآثار مواقع مثل تلال تسوديلو في بوتسوانا، حيث يبدو أن صخرة تشبه الثعبان تعود إلى 70,000 سنة مضت كانت محوراً للنشاط الطقوسي (ربما واحدة من أقدم الطقوس المتعلقة بالأفاعي المسجلة). يمكن أن يفسر انتشار طقوس الموت والبعث المتمحورة حول الأفعى سبب مشاركة حتى الثقافات البعيدة (بدون اتصال في العصر الهولوسيني) في الدوافع الأسطورية – وهي ظاهرة لا يمكن لنظريات تطور الدين المحلية البحتة التعامل معها بسهولة. من خلال افتراض ممارسة عبادة مبكرة وواسعة الانتشار، تفسر نظرية حواء كل من العالمية والقدم للرمزية الأفعوية. وبالتالي، فإنها تكمل وجهات نظر دراسات الأديان التي ترى النماذج الأصلية المشتركة عبر الأساطير. سيميائياً، الأفعى في نظرية حواء هي الدال على ولادة الذات الواعية – علامة أصبحت محفورة في الذاكرة الجماعية. لا يقدم أي نموذج بديل مثل هذا الربط الأنيق بين خيوط الممارسة الطقوسية، والتغيير الإدراكي، والسجل الأسطوري. قدم فرويز تفسيراً عاماً لسبب أهمية طقوس البدء؛ توفر نظرية حواء قصة عن أي الطقوس، وكيف استمرت تلك القصص. علاوة على ذلك، فإن تضمين نظرية حواء للعواقب الديموغرافية والجينية (مثل الانتقاء للتكرار، أو ظهور أمراض عقلية جديدة مثل الفصام) يمنحها روابط تجريبية تفتقر إليها السرديات الدينية فقط. إنها تتنبأ، على سبيل المثال، بأننا قد نجد زيادة في العلامات الجينية للمرونة العصبية أو تغييرات في تردد الجينات المتعلقة بالدماغ في أواخر العصر الجليدي/العصر الهولوسيني – تنبؤ يمكن اختباره باستخدام الحمض النووي القديم. لا تجرؤ وجهات النظر المنافسة التي ترى أن الدين نشأ كمنتج جانبي أو فقط للتماسك الاجتماعي على مثل هذه الادعاءات القابلة للاختبار حول الجينات الإدراكية. بهذا المعنى، فإن نظرية حواء خصبة تجريبياً: فهي لا توحد فقط البيانات المتباينة (الأساطير، الفن الكهفي، الاختلافات الدماغية، عنق الزجاجة الجيني)، بل تولد أيضاً فرضيات للبحث المستقبلي في علم الجينات القديمة، وعلم الآثار، وعلم النفس.

باختصار، تعمل عبادة الأفعى للوعي أو نظرية حواء كتركيب للعديد من الأفكار السابقة مع التغلب على قيودها الفردية. إنها تتفق مع النظريات النفسية بأن المواد المهلوسة كانت محورية، لكنها تحدد مرشحاً واقعياً (سم الأفعى) وتدمجه مع هيكل الطقوس واكتشاف الحوادث. إنها تتفق مع النظريات الجينية الإدراكية بأن التغيير في القدرة على التكرار كان مفتاحاً، لكنها تحول السبب من طفرة غامضة إلى ابتكار ثقافي أثر لاحقاً على الجينات. إنها تتناغم مع النظريات الأنثروبولوجية التي ترى أن النساء لعبن أدواراً حاسمة في الابتكارات المجتمعية (مثل الزراعة المبكرة، كما جادل البعض)، وتمتد إلى مجال العقل – تقارب بين الأنثروبولوجيا النسوية وعلم الإدراك الذي لا تنظر إليه النماذج الأخرى. وتؤكد بصيرة فرويز بأن التجارب المنظمة يمكن أن تدفع التطور الإدراكي، مما يمنح فرضيته السرد الغني والنطاق العالمي اللازمين لشرح سبب مشاركة البشر في كل مكان في هذا الوعي التأملي الغريب. من خلال القيام بذلك، تحقق نظرية حواء الأهداف التفسيرية لفرويز بشكل أكثر اكتمالاً من صياغة فرويز الأولية: إنها لا تشرح فقط كيف يمكن أن ينشأ الفصل بين الذات والموضوع (عبر الطقوس)، ولكن أيضاً لماذا تكون الرموز المعينة (الأفاعي، أشجار المعرفة) بارزة جداً، وما هي العواقب التي كان لهذا التحول على المسار البيولوجي والثقافي لنوعنا. لا يوفر أي نظرية بديلة مثل هذه الصورة الشاملة والمتعددة التخصصات لأصل الوعي البشري.

5 التأملات متعددة التخصصات - التحدث بلغات متعددة#

أحد نقاط القوة في إطار عمل فرويز–حواء هو أنه يمكن وصفه بلغات العديد من التخصصات المختلفة، مما يجعل نفس الأفكار الأساسية متاحة عبر المجالات. بالنسبة لعالم الإدراك، تتعلق هذه النظرية بظهور النمذجة الذاتية التكرارية وتوسيع نشاط شبكة الوضع الافتراضي للدماغ من خلال اضطراب متعمد للربط الحسي الحركي العادي. إنها تقترح أن الدماغ البشري حقق مستوى جديداً من التكامل الميتا إدراكي نتيجة للممارسات الطقوسية – مثالاً فعلياً على اللدونة العصبية التي استغلتها الثقافة. تشمل المصطلحات الرئيسية هنا الميتا إدراك، وتعزيز الذاكرة العاملة من خلال النشوة، وربما تدريب دوائر الكلام الداخلي حيث يتعلم المبتدئون التفكير في أفكارهم الخاصة. بالنسبة للأنثروبولوجي، يمكن تأطير نفس العملية كطقوس مرور مكنت الثقافة الرمزية: طور الشامان الأوائل طقوساً انتقالية (بمعنى تيرنر للكوميونيتاس والحدود) التي خلقت عبوراً نفسياً للعتبة، بعده يمكن للمبتدئين المشاركة في الأنظمة الرمزية للقبيلة (الفن، اللغة، الأسطورة) بفهم محول أساسياً. سيتم التأكيد على مصطلحات مثل البدء، الشامانية، الميثاق الأسطوري، النقل الثقافي. قد يصف عالم الأحياء التطوري النظرية كحالة من التشارك الجيني الثقافي واختراع ثقافي نادر يقود تكيفاً بيولوجياً في السلالة البشرية. هنا قد تستدعي اللغة ضغط الانتقاء لتعزيز الحلقات التكرارية العصبية، عنق الزجاجة السكاني، وميزة البصيرة التأملية، مسلطاً الضوء على كيف أصبحت ممارسة سلوكية قدرة موروثة بمرور الوقت. يمكن لعالم السيميائية أو اللغويات تفسير ظهور الثنائي بين الذات والموضوع كولادة للمرجعية الرمزية الحقيقية: فقط بمجرد أن تصور البشر الذات كموضوع يمكنهم فهم أن علامة أو كلمة يمكن أن تمثل موضوعاً متميزاً عن الذات. يتماشى هذا مع أطروحة تيرينس ديكون عن التشارك المشترك لتطور اللغة والدماغ – بلغة السيميائية، فإن الفصل الطقوسي بين الذات والجسد مكن العلاقة الثلاثية بين العلامة، والموضوع، والمفسر (الذات التي تفهم العلامة). في هذه المصطلحات، تصف النظرية انتقالاً من الوعي الفهرسي (المضمن في هنا والآن) إلى الوعي الرمزي (القادر على الانفصال والتجريد)، محفزاً بتدخل سيميائي ثقافي. قد يعيد صياغة عالم دراسات الأديان أو الأساطير السرد كأول معرفة باطنية (غنوصية) يتم اكتشافها ونشرها: “معرفة الذات” كنوع من السر أو الوحي المقدس الذي كان في البداية محدوداً بعبادة ثم انتشر لاحقاً. قد يقارنها مع الأديان الغامضة التاريخية اللاحقة (أسرار الإليوسيني، طقوس البدء الشامانية، إلخ) ويستخدم مصطلحات مثل الموت الصوفي، والبعث، وصعود الوعي، والثنائية بين الروح والجسد – مشيراً إلى أن نظرية حواء توفر أسطورة أصلية محتملة وراء كل هذه الأصداء الروحية اللاحقة. أخيراً، قد يناقش عالم القياسات النفسية أو علم النفس كيف أن هذا السيناريو المقترح يعني تغييرات في السمات القابلة للقياس – على سبيل المثال، زيادات في الذكاء العام (g) أو ظهور أبعاد جديدة للشخصية بمجرد أن يبدأ التفكير الذاتي. يمكن ربط تركيز النظرية على الفروق الجنسية بالبيانات الحالية: قد تكون الدقة التعاطفية الأعلى للإناث ومتوسط درجات الإدراك الاجتماعي، أو الاتصال الأكبر بين نصفي الدماغ لدى الإناث، الظل المتبقي لدور النساء الرائد في الفكر الواعي. قد يشيرون حتى إلى أن بعض الأمراض (مثل الفصام، الذي غالباً ما يتضمن أصواتاً مهلوسة وانهيار وحدة الذات) فريدة من نوعها للبشر وكان من المستحيل قبل تطور الذات الحقيقية. يلقي هذا البحث في الأمراض العقلية في ضوء تطوري: على سبيل المثال، “تكلفة” تطوير الحوار الداخلي هي أن الحوارات أحياناً تخرج عن السيطرة.

هذا التمرين في الترجمة عبر التخصصات ليس مجرد لعبة كلمات – إنه يؤكد أن نظرية عبادة الأفعى/حواء قوية بما يكفي للتفاعل مع منهجيات متنوعة. يمكن تقييم ادعاءاتها من خلال التصوير العصبي العلمي (هل تسهل الحالات المتغيرة فك الارتباط وزيادة التكامل الدماغي كما هو متوقع؟)، من خلال الحفريات الأثرية (هل نجد مراكز طقوسية مبكرة مع أيقونات الأفعى أو أدلة على تعديلات عظمية طقوسية في المراهقين تشير إلى البدء؟)، من خلال التحليل الجيني (هل هناك أليلات تعود إلى العصر الهولوسيني ترتبط باللدونة العصبية أو الوظيفة الإدراكية؟)، ومن خلال الأساطير المقارنة أو اللغويات (هل تشفر اللغات والأساطير ذاكرة لوقت “قبل الأنا” مقابل “بعد الأنا”؟). في كل مجال، يتم إعادة صياغة الفكرة الأساسية ولكنها تظل متماسكة: ظهر الوعي البشري من خلال تلاقي البيولوجيا والثقافة، محفزاً بالممارسات الطقوسية التي علمتنا أن نصبح واعين بالوعي نفسه. من خلال صياغة النظرية بشكل متكرر بلغات علمية مختلفة، نجعل رؤاها متاحة لجمهور متعدد التخصصات – من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تصمم البنى الإدراكية (التي قد تشبه العملية بنظام تدريب يتسبب في تطوير شبكة عصبية لوحدة مراقبة ذاتية) إلى فلاسفة العقل الذين يفحصون المنظور الشخصي الأول وأصله.

6 الخاتمة#

تقدم فرضية العقل الطقوسي للدكتور توم فرويز وعبادة الأفعى للوعي (نظرية حواء) معاً سرداً قوياً وموحداً لأحد أعظم ألغاز البشرية: كيف أصبحنا واعين بذواتنا؟ تناول فرويز المشكلة الأساسية للتطور الإدراكي من خلال تحديد حل ثقافي معقول لظهور الوعي الرمزي والتأملي – شيء لم تستطع التفسيرات التطورية التدريجية القياسية أو نظريات الطفرة المفاجئة تفسيره بشكل مرضٍ. من خلال الاعتراف بالطقوس والممارسة الاجتماعية كقوة دافعة في التطور الإدراكي، جسر الفجوة بين علم الأحياء التطوري والأنثروبولوجيا الثقافية، موضحاً أن “برمجيات” العقل يمكن ترقيتها بواسطة “بيانات التدريب” الطقوسية قبل فترة طويلة من أن تصبح “الأجهزة” (تشريح الدماغ) حديثة تماماً. تبني نظرية حواء للوعي على هذه الزاوية وتوسعها إلى نموذج شامل يمكن القول إنه الامتداد الأكثر تطوراً لبصيرة فرويز الأساسية. إنها تحقق الأهداف التفسيرية التي وضعها فرويز – تفسير الفصل بين الذات والموضوع، وظهور الرمزية، وحل لغز الإنسان العاقل – وتفعل ذلك بطريقة تدمج الأدلة والمصطلحات من العديد من المجالات. في نظرية حواء، نرى حساباً لا يسأل فقط متى وكيف أصبحنا واعين، بل أيضاً من ولماذا وبأي عواقب. إنها تصور الانتقال إلى الوعي كحدث تاريخي حقيقي – ثورة إدراكية – تركت أصداء في جيناتنا، وقصصنا، وأدمغتنا.

لا يمكن إثبات أي نظرية واحدة حول أصل العقل بشكل قاطع، وتظل عبادة الأفعى للوعي فرضية جريئة. ومع ذلك، تكمن قيمتها في قوتها التفسيرية وتعدد التخصصات. إنها تأخذ نموذج فرويز المستند إلى العلم للتطور الإدراكي المدفوع بالطقوس وتملؤه بالتفاصيل الأسطورية والأثرية وحتى الطبية الحيوية – مما ينتج سيناريو يكون في آن واحد خيالياً وعميقاً تجريبياً. إنها توفر هيكل سردي يمكن للبحث المستقبلي أن يبني عليه: على سبيل المثال، اختبار بقايا السموم العصبية في مواقع البدء القديمة، وتحليل الحمض النووي القديم لإشارات الانتقاء على جينات الوظيفة الإدراكية، أو إعادة فحص أساطير الخلق من خلال عدسة الذاكرة الجماعية. في العلم، غالباً ما يكشف النظرية القوية عن نفسها من خلال قدرتها على تفسير الشذوذات وتوحيد الظواهر التي كانت تُعتبر سابقاً غير ذات صلة. تفعل نظرية حواء ذلك بالضبط – تربط النقاط من الفن الصخري الأفريقي إلى سفر التكوين، من طقوس البلوغ إلى شبكات الدماغ الافتراضية، من معالجي الأفاعي إلى مستقبلات السيروتونين. كامتداد طبيعي لبصيرة فرويز، فإنها لا تقوض فرضية العقل الطقوسي بل تضخمها، مما يشير إلى أن فرويز بالفعل حل قطعة حاسمة من لغز التطور الإدراكي البشري، وأنه باتباع مسار الأفعى عبر ذاكرتنا الثقافية العميقة، قد نجد القصة الكاملة لكيفية ولادة الروح البشرية – الذات الواعية.

في الختام، عند تقييمها جنباً إلى جنب مع البدائل، يبرز إطار عمل فرويز–حواء كتوليفة مقنعة: إنها تفترض أن الوعي لم يكن مجرد حادثة بيولوجية ولا حتمية للأدمغة الكبيرة، بل اكتشاف ثمين – اكتشاف تم في البداية ربما من قبل القليلين ثم انتشر عن قصد، حتى طقوسياً، حتى أصبح طبيعة ثانية (وفي النهاية، طبيعة جينية). ترفع هذه الرؤية دور أسلافنا ليس فقط كمستقبلين سلبيين لهدايا التطور، بل كمشاركين نشطين في توجيه مصيرهم الإدراكي. إنها تقترح أن “عبادة الوعي” كانت أول وأعظم اختراع للبشرية – اختراع حول الإنسان العاقل إلى رواة قصتهم الخاصة. مثل هذا المنظور متعدد التخصصات بعمق، وطموح بلا خجل، ولأول مرة، يقدم نظرية لأصل الوعي غنية وغريبة مثل الوعي نفسه.

الأسئلة الشائعة #

س1. ما هو لغز الإنسان العاقل؟

ج. إنه لغز لماذا تنفجر السمات الحديثة سلوكياً – الفن، الرمزية، الطقوس المعقدة – بعد عشرات الآلاف من السنين من تطور البشر الحديثين تشريحياً (~200 ألف سنة مضت).

س2. كيف تحل فرضية العقل الطقوسي لفرويز ذلك؟

ج. الطقوس البدائية التي تحفز حالات الوعي المتغيرة تحفز الفصل بين الذات والموضوع، مما يعزز الثقافة الرمزية في كل جيل.

س3. كيف تمدد نظرية حواء / عبادة الأفعى فكرة فرويز؟

ج. إنها تبرز الطقوس التي تقودها النساء باستخدام سم الأفاعي، موضحة الأساطير العالمية للأفاعي وربط انتشار الوعي الذاتي بالتشارك الجيني الثقافي.

س4. هل يتوافق هذا الإطار مع نظريات “القرد المخدر” أو الطفرة الواحدة؟

ج. نعم. إنه يحتفظ بكيمياء الحالة المتغيرة (السم > الفطر) بينما يرى الجينات كمتابعين للاختيار المحفز ثقافياً بدلاً من طفرة معجزة وحيدة.

س5. ما هي التنبؤات القابلة للاختبار التي يقدمها النموذج؟

ج. اكتساحات أواخر العصر الجليدي على جينات اللدونة العصبية، بقايا السموم على القطع الطقوسية، وأنماط DMN الجنسية التي ترسم انتشار التكرار.

المراجع#

- فرويز، توم. فرضية التغيير الطقوسي للعقل لأصول وتطور العقل البشري الرمزي. بحث الفن الصخري (2015). [ملخص في كاتلر 2024]

- كاتلر، أندرو. “أصول الوعي البشري مع الدكتور توم فرويز.” ناقلات العقل (13 نوفمبر 2024) – نص بودكاست يبرز نموذج فرويز.

- كاتلر، أندرو. “عبادة الأفعى للوعي.” ناقلات العقل (16 يناير 2023) – مقال أصلي يقترح نظرية حواء (“إعطاء نظرية القرد المخدر أنياباً”).

- كاتلر، أندرو. “نظرية حواء للوعي (الإصدار 2).” ناقلات العقل (2023) – إصدار محدث يبرز الأدلة الجنسانية ومتعددة التخصصات.

- كاتلر، أندرو. “نظرية حواء للوعي الإصدار 3.0: كيف تطور البشر روحاً.” ناقلات العقل (27 فبراير 2024) – مقال شامل عن نظرية حواء.

- كاتلر، أندرو. “عبادة الأفعى للوعي – بعد عامين.” ناقلات العقل (أغسطس 2025) – تحليل متابعة يؤكد النظرية بأدلة جديدة (استخدام سم الأفاعي، الجينات، إلخ).

- سادغورو (ي. فاسوديف). السر غير المعروف لكيفية عمل السم على جسمك – خطاب على يوتيوب حول تأثيرات السم.

- مراجع مختارة عن تطور الإدراك البشري والأسطورة: ويتزل (2012) عن الأساطير الخلقية البشرية الشاملة؛ وين (2016) عن الظهور المتأخر للفكر التجريدي؛ لويس-ويليامز وداوسون (1988) عن الصور البصرية في الفن الكهفي؛ تشومسكي (2010) عن طفرة التكرار؛ مكينا (1992) عن فرضية “القرد المخدر”؛ جينز (1976) عن العقل الثنائي.